皆さんは「組香」という遊びをご存知でしょうか?

組香とはいくつかのお香を聞いて※、その香りが何の香りかを聞き比べる香道の遊び方の一つです。

今回は組香の遊び方や楽しみ方をご紹介したいと思います。

※お香を聞く:香を焚たいて、その香をかぐこと。

組香とは

組香は『源氏物語』や『古今和歌集』などの文学を題材として、香りの違いを確かめながら聞くことによって、文学を解釈する遊びです。

題材とするテーマによって使用される香りや種類、ルールも異なり、参加者がテーマを理解したうえで楽しむことが組香の味わいとなっています。

たとえば「源氏物語」を題材とした「源氏香」であれば、源氏物語の初巻「桐壷」と最終巻「夢浮橋」を除く、各巻の内容を想像しながら香りを楽しみます。

組香では参加者それぞれが点数を付けることになりますが、そもそも組香は勝ち負けを競い合う遊びではないので、非日常の空間で心穏やかに香りを楽しんでください。

組香の遊び方

組香の代表的な遊びの一つである「月見香」を例に、組香の遊び方を解説します。

月 見香のルール

月見香は二種類の香を使った組香です。

「月」と名付けた香を4包、「客」と名付けた香を3包準備します。

以上の7包みを混ぜ、そのうち3包を取り出し、聞き分けた香りの出方によって「月」の香を「月」、「客」の香を「ウ」として、次の名目で答えます。

試 香

まず、参加者は「月」と書かれた紙包みの香りを聞きます。

これを「試香」と呼び、全員が香りを記憶にとどめます。

焚 く

先に準備していた7包の中から無作為に3包を取り出し、この3包を順次焚きます。

参加者は試香の記憶をもとに、3つの香りがそれぞれ「月」か「客」か、判断して記録用紙に記入します。

答 え合わせ

「執筆」と呼ばれる記録係が包み紙の折り込みを開けて正解を発表、参加者に点をつけます。

月見香は、秋の月の風情を香りで表現した遊びです。

たとえば3つとも「月月月」と判断した人の答えは「十五夜」、3つとも「客客客」と判断した人の答えは「雨夜」、「客月月」と判断した人の答えは「十六夜」とそれぞれ呼び、香りによって季節感を楽しむ醍醐味を味わいます。

代表的な組香の遊び方

組香には、古典文学や故事を題材にした遊び方が数多くあります。

ここでは、代表的なものをご紹介します。

源 氏香

源氏香は「源氏物語」を題材にした代表的な組香の一つで、遊び方は次の通りです。

1. 5種類の香木をそれぞれ5包ずつ用意する

2. 計25包を混ぜ合わせ、任意で選んだ5包を順に焚く

3. 客は香炉を席に回し、香りをそれぞれ聞く

4. 香りを聞いた後、「源氏香之図」をもとに同じ香りだと思うものを横線でつなぐ

5. 解答用紙を回収し、答え合わせをする

「源氏香之図」とは、「源氏物語」の五十四帖のうち第一巻の「桐壺」と最終巻の「夢浮橋」を除いた全52の各巻に図柄を当てはめ描かれた図です。

香の順番は右から左となっており、たとえば4回目と5回目の香が同じだと思ったら、「4. 葵」と回答します。

1~5点で採点を行い、最も点数の高い人が勝ちとなります。

競 馬香

競馬香(けいばこう)とは、京都の

※競馬:奈良,平安時代に朝廷や貴族間で行われた馬の競走。左右に分かれ各1騎ずつが一の鳥居と二の鳥居の間に作られた直線の馬場で速さを競い、10番の勝負で左右いずれかの勝ちを決める。

組香では、二組の騎馬武者を模した駒を進める形状の盤を用意します。

競馬香の遊び方は次の通りです。

1. 赤方・黒方の2組のグループに分かれる

2. 香を聞いて正解した人数分だけ人形を進める

3. 先にゴールに辿り着いたグループの勝ち

全員不正解の場合は「落馬」となり、次に正解するまではゲームに参加できません。

香を聞くだけでなく、同時に駒を進めていくことから、視覚的にも楽しむことができます。

菖 蒲香(夏の組香)

菖蒲香は夏に行われる組香の一つです。

軍記物語の代表作の一つ「源平盛衰記」にある「五月雨に池のまこもの水ましていづれあやめと引きぞわづらふ」という歌を証歌※としています。

※証歌:語句・用語法などの証拠となる歌。根拠として引用する歌。

「源平盛衰記」の一節にある、鳥羽院が源頼政という武将を呼び、頼政が密かに思いを寄せる鳥羽院の女房の一人「菖蒲御膳」を、数人の女性の中から引き当てさせたという逸話を題材としています。

菖蒲香は3種類もしくは5種類の香木のうち、最初に答えとなる一つの香りを試し聞き(試香)しておき、次に出される香のうち何番目が最初に試し聞きした香と同じかを当てます。

遊び方(5種類)は次の通りです(諸説あり)。

1. 一、二、三、四、五の5種の香を用意する

2. 四の香のみ試香を聞いて香りを覚える

3. 次に、一、二、三、四、五の各1包の計5包を打ち交ぜて焚き出す

4. 5包を聞き、あらかじめ聞いた「四」以外の香だと自分が思う一、二、三、五を聞き捨てる

5. 記録紙に四の香が何番目に出たかを記し、傍らに「アヤメ」と書き、答え合わせ

菖蒲香の組香を簡単に説明すると、香を五種用意し、四番目の右にカタカナでアヤメと記します。

そして、それがいつ出るかを当てるという遊びです。

夏の組香として現在でも梅雨時の定番組香として知られています。

菊 合香(秋の組香)

菊合香は「重陽の節句」に、ちなんで菊を取り入れた秋に行われる組香の一つです。

「古今和歌集」の菅原道真の歌「秋風の吹上に立てる白菊は花かあらぬか波の寄するか」を証歌としています。

秋風の吹く吹上(地名)の浜に立っている白菊は、花なのか、それとも打ち寄せる波なのか、見間違えるほどだ、という歌の意味をルールに取り込んだ、「秋風」と「白菊」を聞き分けるゲームです。

1. 「秋風」「白菊」の2種類の香を用意する

2. 秋風を焚き出し、試みを聞いて香りを覚える

3. 秋風3包、白菊3包を打ち交ぜて、2包を抜いて残りの4包を焚き出す

4. 客は記録紙に自分が思う4包の順番を記して提出する

5. 執筆は秋風が3つのときは「波」、2つのとき(白菊と同数)は「菊」、一つのときは「花」と記して答え合わせ

菊合香を簡単に説明すると、まず「秋風」という名前が付けられたお香を試し聞きし、その香りを覚えておきます。

そして、試し聞きをしていない「白菊」という名前のお香と、先程の「秋風」を3包ずつ、合計6包を混ぜ、6包のうち4包を選んで香りを聞き、秋風か白菊かを当てます。

2種類の香りしかなく構成がシンプルなので、香席が初めての方にもオススメの組香です。

おわりに

香道を体験してみたいと思ったら、必ず触れることになる組香。

日本全国の香りの専門店などでは、たびたび香道体験会が開催されています。

組香は優劣を競う遊びではないので、ぜひ気軽に楽しんでみてください。

もちろん、繰り返し体験することで古典文学的な知識も身に付くので、より深く味わうことができるようになってきますよ。

「香道」とは、天然香木をたき、その香りから四季が存在する日本ならではの感性、和歌や故事、情景を鑑賞する芸道です。今回は香道とは何か、歴史ややり方など、香道初心者の方に向けて興味が湧いてくる情報をお伝えします。

香道とは、東南アジアで産出される天然香木である沈香の香りを楽しむ日本独自の芸道です。

ですが、あまり馴染みのない方も多い香道。

今回は、そんな香道の基本をご紹介します。

香道の二大流派「御家(おいえ)流」と「志野(しの)流」。三条西実隆を始祖とする御家流は、平安時代の貴族・公家たちの間で行われてきた和歌と香遊びを源流とする流派。志野流は志野宗信が確立し、主に武家の中で培われてきた流派です。この記事では、御家流と志野流の違いのほか、わずかに残る流派を紹介します。

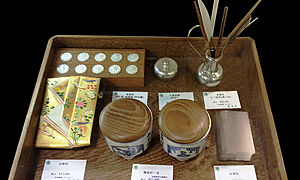

組香は数種類の香を組み合わせ、歴史や文学といったテーマを表現するものを聞き分ける、香道では今日もっともよく行われている遊びです。今回は十種香道具のなかでも、志野流で使用されている主要な道具をご紹介します。

実は今、香道が静かなブームを呼んでいるのをご存知ですか?

香道で使用される香木の香りには気分を沈静させてくれる効果があり、日々のストレスで癒しを求めている方達から注目されているのです。

この記事では、香道に使われる香木に焦点を絞り、その歴史と種類、特徴を紐解いていこうと思います。

初めての方でも気軽に香道体験(香席体験)ができる場所(東京・名古屋・京都)をご紹介します!茶道・華道と並び、日本の三大芸道の一つである香道。先の2つに比べるとあまり耳馴染みのない芸道ですが、全国各地で体験会が催され、場所によってはすぐに席が埋まるほど盛況なところもあるんですよ♪

聞香は香を焚き、香りを鑑賞するもっともシンプルな楽しみ方です。「香りを鑑賞する」といわれると、非常に敷居が高い遊びのように思われますが、実は手ぶらでも楽しめるのが香道の良いところ。今回は「聞香」を取り上げ、その遊び方や初心者にオススメの体験場所をご紹介します。

ワゴコロ編集部による、東京都中央区銀座にあるお香専門店「香源」さんでの“手作りお香体験”レポートです。