お茶をたしなみ、客人に振る舞う茶道は千利休によってその原型が完成され、現在は三つの流派に分かれています。

その所作の一つひとつに意味があることをご存じでしょうか?

この記事では、茶道の歴史や“わびさび”について、基本的な作法やマナー、茶道の流派の特徴など、茶道を始めるにあたって初心者の方がおさえておきたいポイントをわかりやすくご紹介いたします。

茶道とは?

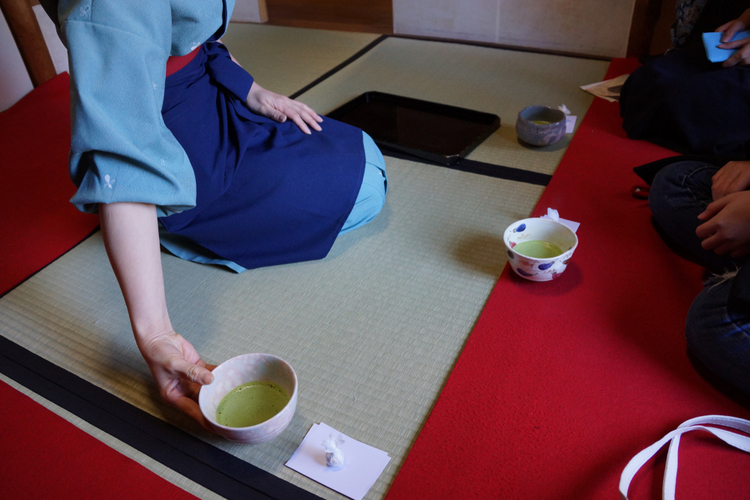

茶道とは、おもてなしの精神を持ってお客人にお茶を振る舞うという日本伝統の行為です。

その一連の行為には作法(ルール)があり、英語圏では“tea ceremony”と訳され、海外の方にも注目されています。

茶道とは、基本的にはお抹茶を点てて人に振る舞う一連の行為のことを指します。

もてなす側にももてなされる側にも十分な知識やマナーが要求され、まるでひとつの儀式のようでもあることから英語ではtea ceremonyと訳されています。

茶道の歴史

茶道の歴史は、実は千利休よりももっと前の平安時代に始まります。

中国に派遣された遣唐使によって日本に伝えられたと言われ、当時は高貴な身分の人間のみが口にすることができたものでした。

当時のお茶は、今の茶道でたしなまれる抹茶ではなく、烏龍茶のような発酵茶であったと言われています。

千 利休によって完成されたお茶

茶道というと、忘れてはならないのは千利休です。

当時は茶会では賭け事などの派手なことが好まれていました。

豊臣秀吉の金の茶室などもお茶が派手なものとして流行していたことを示すものとして知られています。

千利休の師である村田珠光はそういった派手なことを禁じ、茶会は亭主と客人との精神交流の場であると説きました。

そして、その後弟子である千利休がわび茶を完成させたのです。

日 本文化としての茶道

お茶が日本に伝わった当時は、一部の貴族などしか飲むことのできなかったお茶ですが、江戸時代も中期に入ると、多くの人が親しむようになりました。

しかしながら、それまでは一部の人間にのみ知られてきた茶道を多くの人に教えるにはまとめるリーダーのようなものが必要です。

それが、家元制度であり、表千家、裏千家、武者小路千家の三つです。

家元制度を整えたことにより、日本全国での茶道が一気に普及されました。

茶道とは、抹茶と季節に合わせたお菓子、茶碗、掛け物、花入れ、茶花などの取り合わせと会話を楽しむ伝統文化です。現在も続く茶道を確立させたのが千利休であることは、高校の歴史で習った方も多いのではないでしょうか?本記事では、日本に初めてお茶が伝わってから、現在の茶道に至るまでの茶道の歴史を時代の流れに沿ってご紹介します。

わびさびについて

茶道について思い浮かべる際、「わびさび」というものを思い浮かべる方も多いでしょう。

日本の美の観念の一つであるとされています。

その二つは少し異なっているのですが、「わび」は、もののない「不足」を前向きに捉えること、「さび」とはもののない「不足」や劣化の織りなす美しさのことです。

千利休の愛した茶道とは、その「わびさび」を大切にする静かな場としての茶道なのです。

茶道の基本的な作法とマナー

茶道について、作法やマナーと聞くと難しく感じられ、覚えることも沢山で大変に思う方も多いかもしれません。

しかしながら、茶道の作法や動きには全て意味があり、その意味さえ理解してしまえば難しいものではありません。

その内容についてご紹介いたしましょう。

茶道のマナーについては、基本的には日常生活のマナーと同じく、目上の方を敬い、一緒にお茶席に入る方を大切にし、不快感を与えないことが大切です。

具体的には、靴下や着物の衿は白にすること、アクセサリーを付けないこと、お正客※には一番目上の方がなること、お菓子はお茶が運ばれてくる前に食べきることなどです。

茶道の作法は実はそんなに難しいものではありません。例えば、お菓子を頂く際には自分より後に召し上がる方に「お先に」と告げる、お茶を飲む際には絵柄を汚してしまわないように正面を避けるなど。

亭主側としてのマナーとしては、客人に絵柄を楽しんでもらうために茶碗の正面を向けてお茶を出す、汚れたものは客人に見せないようにして持ち運ぶなどです。

※お正客:主賓のことで、お茶会においては男女それぞれについて決まりがあります。それぞれどのような決まりになっているのかを確認しましょう。

男 性

お茶会において、男性の場合の服装は紋付きに袴が決まりです。

着慣れていないと、自分で着るのはなかなか難しいため、洋服での参加も問題ありません。

洋服の場合はスーツが基本です。スーツは無地のもので、ボタンは一番上までしっかりと留め、ネクタイも締めましょう。

色は大人しめがいいとされていますので、リクルートスーツのような地味なものだと間違いないでしょう。

女 性

女性の場合、和服の場合は江戸小紋、付け下げ、訪問着などがよいとされています。

帯は袋帯の方が良いとされていますが、カジュアルなお茶会の場合は小紋に名古屋帯でも問題ありません。

袖の着物はお茶会には向きませんので避けましょう。

洋服の場合は、膝が隠れる丈のスカートを履きましょう。

オフィススタイルのかっちりした服装だと間違いなく、パンツスタイルは好まれませんので注意しましょう。

共 通

靴下は必ず無地の白靴下を履くこととなっています。

着物の場合、襟についても同様で、必ず無地の白襟にしましょう。

また、アクセサリー類は避けましょう。

特にブレスレットや指輪、時計などはお道具を傷つけてしまう原因となりますので、お茶会の前にしっかりと確認しましょう。

席 順

亭主に一番近い場所に座るのが正客、一番遠い場所に座るのが末客と呼ばれています。

正客はその日お茶会に招待された客の中での代表という位置づけであり、お茶やお道具についての質問をするなどの役割があります。

末客も同様に役割があり、拝見にまわってきたお道具を亭主の元に返すなど、重要な客です。

正客や末客には茶道に関する知識が必要ですので、初心者の場合は正客と末客は避けるのがベターです。

茶 菓子の食べ方

お茶会で提供されるのは、お茶だけではありません。茶菓子もお茶会の楽しみの一つです。

茶菓子は薄茶の際はお干菓子を、お濃茶の際には主菓子(羊羹などの生菓子)をいただきます。

お干菓子はお盆に載ってまわってきますので、自分の左隣の人に「お先に」とあいさつしてから、手で2-3個自分の懐紙に取りましょう。

取ったあとは、お干菓子の粉などで手が汚れていますから、懐紙の端で指先を拭ってからお盆を隣に回しましょう。食べる際には手で食べて構いません。

主菓子の場合も同様です。異なるのはお菓子を手ではなく、お箸で取るという点です。

お菓子を取ったあとは、お干菓子と同様、お箸を懐紙で拭いましょう。

食べる際には、手ではなく、黒文字(楊枝)で頂きます。

どちらの場合も、お茶を頂く前に食べきる方がよいとされています。

お 茶の飲み方?お点前?

茶道のイメージとして、お茶の飲み方が難しそうと思う方も多いのではないでしょうか。

お茶の飲み方は少しずつ流派によって異なりますが、お茶を頂く際に亭主に対して「お点前頂戴いたします」と告げること、お茶碗の正面を避けて飲むことは共通事項です。

お茶碗の正面はお茶碗の中で一番位の高い場所ですので、そこを避けて飲むためにお茶碗を掌の上で回します。

では、「お点前頂戴いたします」のお点前とは何でしょうか。

お点前とは、簡単に説明すると亭主が茶室でお茶を点てる際のフローのことです。

季節によって、流派によって、薄茶かお濃茶かによって、等で様々なお点前があります。

茶道と聞いて、なんとなく堅苦しいイメージを持っていらっしゃる方も多いと思います。

しかし、少しミスをしたからといって、咎められるようなことはありません。

今回は、お茶会が初めてという方にも安心して出席できるように、お茶会の流れを通し、茶道の作法やマナー、ルールについて大切なポイントをわかりやすくご紹介します。

茶道の流派の違いによる特徴

先述したとおり、茶道には現在も家元制度が残っており、その流派は表千家、裏千家、武者小路千家の三つです。

それらの流派は現在三千家と呼ばれており、気質やお点前、お道具など様々な面によって違いがあります。

三千家のルーツは、千利休の曽孫の代に遡ります。

千利休の孫、宗旦の息子は四人いたのですが、長男と次男は早くに家を出ていたため、後継は三男の宗左となりました。

一方、四男の宗室は父の宗旦とともに、宗左の裏に庵を建てます。

そのことが由来となり、宗左の流派は今日の「表千家」、宗室の流派は今日の「裏千家」となりました。

その後次男の宗守が庵を建て、それが今日の「武者小路千家」へとなったのです。

千利休を始祖とする茶道の流派には「三千家」と呼ばれる表千家・裏千家・武者小路千家の代表的な流派の他にもいくつかの流派が存在します。この記事では、茶道のそれぞれの流派の違いや特徴について詳しく説明します。

表千家の作法の特徴

表千家は保守派の流派となっていて、着物も地味なものを好みます。

座る際、男性は安定する程度に膝をあけて、女性はこぶし一つ分あけて座ります。

抹茶はあまり泡立てません。

裏千家の作法の特徴

裏千家は武者小路千家や表千家とは異なり、広く門戸が開かれているため、学校での部活やカルチャースクールなどでも教えられています。

着物も華やかなものを好み、女性はこぶし一つ分、男性はこぶし二つ分開いて 座ります。

また、お点前も女性が華やかに見えるように美しくアレンジされており、茶道のイメージとして多くの方が思い浮かべるでしょう、ふわふわに泡立てたお茶もこの裏千家のものです。

裏千家では、お稽古を重ねて茶道の学びを深めるに従って、許状や資格を得られる制度があります。

ここでは、裏千家の許状や資格とは具体的にどのようなもので、取得することでどういったメリットがあるのかについてお伝えをしていきます。

さらに、許状や資格の取得で必要となるお礼や、許状申請料についてもご紹介していきますね。

武者小路千家の作法の特徴

武者小路千家の気質は、どちらかと言えば保守派で本格派です。

座り方も女性は膝を閉じて座り、男性も足幅を狭め(膝と膝の間をこぶし一つ分開けて)で座ります。

元々男性のものであった茶道のため、お点前も男性目線で作られており、女性には少々やりにくい場面もあるとされています。

また、抹茶はあまり泡立てないのも特徴です。

茶道を始めるために必要なお道具

新たに茶道を始めるにあたって、必要な道具には何があるのでしょうか。

茶道を習う際、自分で揃えたほうがいいお道具や必ず揃えなければいけないお道具もあれば、あると便利だけれども必ずしも必要ない道具もあります。

それぞれについて、ご紹介いたしましょう。

最低限必要なお道具

最低限必要なお道具は

・帛紗

・古帛紗

のみです。

帛紗も古帛紗も、個人の道具としてお点前で使うものであり、帛紗はお道具を清める際などに、古帛紗はお客さんにお茶碗をお出しする際に使用します。

あると便利なお道具

あると便利なお道具は

・棗:薄茶を入れる茶器

・茶入れ:濃茶を入れる茶器

・茶筅:お抹茶をたてるための竹製の道具

・茶杓:抹茶を茶器からすくうための竹製の道具

・柄杓:水差しや釜から水をすくうための竹製の道具

・釜:お茶を入れるための湯を沸かす道具

・棚:茶道具を飾り置くためのもの

・水差し:すすいだりするための水を入れる道具

・建水:茶碗をすすいだ水や湯を入れておく道具

です。

これらは基本的に茶道初心者が始める場合、習っている先で用意されるものですが、自宅での自主稽古の際などにあると便利なものです。

花入れや香合、香、掛物はお茶室を華やかにするインテリアのような役割を果たします。

それらは先生が季節などから選び、お部屋を彩ってくださいます。

お茶会においては自分達で選定する機会もあるかもしれませんが、初心者が自らそろえる必要はないものです。

「懐紙」は、茶会や茶道の稽古でお菓子をいただく際の受け皿やナプキンとして必ず使う道具です。そのため、茶道を習い始めた方が初めて購入する道具の一つでもあります。また、懐紙には男性用と女性用があるのをご存知でしょうか?この記事では、茶道で必須となる懐紙のさまざまな種類や、意外な使い方についてご紹介します。

茶道とは、伝統的なしきたりに則って亭主が招いた客人に抹茶をふるまう、密接な茶会の文化です。

茶室という静かな空間で茶を点てる時、客人は心を落ち着かせると同時に自分自身と対峙します。

おわりに

今回は、茶道を始めるにあたって初心者が気になる事項についてご紹介いたしました。

一見難しそうに見える茶道ですが、何よりも大切なのはその空間や時間を楽しむ心です。

流派によっても違いはありますので、自分に合う流派を探して最初の一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。

茶道のお稽古を始めていくうちに、だんだんと気になってくるのが、茶道の「資格」についてです。他のお稽古や資格と違い、茶道の資格は流派によって、種類も必要な経費も全く異なります。今回は代表的な流派である、裏千家と表千家、そして武者小路千家の資格(許状・免状)について詳しく解説していきます。

茶道のお茶会に呼ばれたら、せっかくの機会なので着物で参加したいですよね。

しかし、「着物っていろいろあって難しそう」、「どんな着物を選べばいいか分からない」と思いませんか?

たしかに、お茶会にふさわしい着物、NGな着物がありますが、ポイントさえ押さえれば難しいことはありません。

茶道を始めようと思ったときにまず気になるのが、どのような道具を用意すれば良いかということではないでしょうか。そこで今回は、茶道初心者の方がお稽古のために用意するべき道具、家で楽しむために用意したい道具を紹介します。

横浜市の茶道教室の特徴は、生徒さんが長く茶道を続けることができるよう、工夫が凝らされているお教室が多いことです。例えば、月謝自体を安くしたり、月謝以外の費用がなるべくかからないようにしているお教室。

“日本の伝統文化を学べる”、“礼儀作法を身につけられる”、“自分をゆっくり見つめ直す時間を作れる”といった要素が人気の茶道。

本記事では、目黒区で茶道を学べる教室を紹介します。

千葉県印西市は子育ての世代が増えてきている住宅都市かつ、多くの企業が集中する商業都市でもあります。

今回は、そんな千葉県印西市周辺に絞り込んでオススメの茶道教室を10教室ご紹介します。ご紹介する茶道教室に通えば、茶道の作法を学ぶだけではなく、お友達も増えるかもしれません!

敷居が高そうな茶道ですが、実は初心者向けの「茶道セット」というものがあるのをご存知でしょうか?

今回は、茶道教室やお茶会に参加してみたいけれど何を揃えれば良いのか分からないという初心者の方から、自宅で気軽に茶道を楽しみたいという方まで必見の茶道セットをご紹介します。

「正座」は、膝をそろえて畳んだ座法のことで、日本の現存する“伝統”や“日本文化”と呼ばれる物事の多くで基本とされている姿勢の一つです。本記事では、そんな日本独自の文化「正座」について、歴史や長所、正座のコツなどをお伝えします!意外と知らない正座のルーツについて知ることで、もっと日本の文化を理解できるかもしれませんよ♪