三重県伊勢市にある伊勢神宮は、「お伊勢さん」とも称され、古くから人々の心の故郷として親しまれている場所です。

この記事では、伊勢神宮の歴史や神話に加え、参拝される方に耳よりな情報をご提供します!

事前によく情報を調べてからお伊勢参りをすることで、より伊勢神宮や周辺を楽しむことができますよ♪

伊勢神宮とは

伊勢神宮とは三重県伊勢市にある神社で、正式名称は「神宮」です。

五十鈴川のほとりに鎮まる皇大神宮(内宮)には、日本人の大御祖神※として崇敬を集めている天照大御神が祀られています。

第一鳥居を超えた先にある豊受大神宮(外宮)には、衣食住をはじめ産業の守り神である豊受大御神が祀られています。

そして、伊勢神宮の目の前に広がる森には生命が漲り、季節ごとに全く異なる自然の顔を見ることができます。

※大御祖神:皇室の御祖先である天照大御神は、国民の大御祖神として崇められている。

伊勢神宮の歴史

伊勢神宮は、日本の起源と深く結び付きのある場所です。

今から2000年以上も前から、伊勢神宮では五穀豊穣と国の繁栄を願い、神に感謝を捧げる祭事が行われてきました。

そんな伊勢神宮の歴史について紐解いていきましょう。

伊勢神宮の歴史は、第10代崇神天皇の御代までにまで遡ります。

『古事記』と『日本書紀』にも記された神話・【天孫降臨】の頃より、天照大御神は天皇のお側でお祀りされていました。

ところが、崇神天皇は天照大御神と御殿を同じくすることに恐れを抱かれ、皇居外の適した場所に天照大御神をお祀りすることに決められたのでした。

天 照大御神が伊勢神宮に鎮座するまでの歴史

天照大御神が伊勢にお遷りになられたのは、第11代垂仁天皇の御代のこと。

日本最古の歴史書である『日本書紀』には、“垂仁天皇が、垂仁天皇25年に天皇の位を表す八咫鏡を祀る地を探し、現在の伊勢神宮内宮に御鎮座した”という記述があります。

伊勢に着かれた天照大御神は五十鈴川を大変気に入られ、天照大御神の御杖代※をお務めになられた天皇の第四皇女・倭姫命にお告げをされ、伊勢神宮の内宮が創祀されたのでした。

※御杖代:依代、杖代わりとなる奉仕者。伊勢神宮の斎宮や賀茂神社の斎院を指す。

伊 勢神宮と参拝者の歴史

伊勢神宮は天皇家の祖先である天照大御神が祀られている場所であり、かつては天皇以外が幣帛※をお供えすることを禁止した紙幣禁断という制度がありました。

参拝まで禁止されてはいませんでしたが、平安時代の末期頃には制度に緩みが生じ、天皇の御供をしていた者たちから伊勢神宮のうわさが広まったことで、参拝者が増加していきました。

さらに、江戸時代には街道にある関所がなくなったことや、交通の便が発達したこともあり、以降、多くの庶民が心の安らぎを求めて参拝に訪れるようになりました。

※幣帛:神様に献上する供物のこと。

伊勢神宮の神話

伊勢神宮には数々の神話がありますが、ここでは特に有名な2つのお話を紹介します。

天 照大御神の天岩戸神話

天照大御神には、素戔嗚尊という弟神がいました。

素戔嗚尊は荒々しい性格をしていたため、天照大御神がそのことを注意すると、乱暴の限りを尽くし、周りを大変困らせました。

天照大御神は素戔嗚尊の悪行をとても悲しみ、天岩戸の中に引きこもってしまいます。

太陽神である天照大御神が天岩戸に引きこもった途端、この世界は暗闇に包まれ、さまざまな災いが発生しました。

これは一大事だと八百万の神々が集まって、この事態の解決策を話し合いました。

この時、知恵の神様である思金神がアイディアを口にしました。

思金神の提案した策に従い、天岩戸の前で暁を告げる長鳴鳥(鶏)を鳴かせ、芸能の女神である天鈿女命が面白い舞を踊り、その姿を見た神々が笑い転げました。

八百万の神々の笑い声を聞いた天照大御神は何事かと思い、天岩戸を少し開きます。

その時、近くに隠れていた天手力雄神が岩戸をグイっと押し開き、世界に再び光が戻りました。

世界を光で照らす、天照大御神の偉大さを伝える神話です。

天 孫降臨神話

“天孫”とは、天照大御神の孫である瓊々杵命のことで、神々の住まわれる高天原(たかまがはら)にいらっしゃった瓊々杵命が、高天原と黄泉の国の間にある地上(日本列島)・豊葦原瑞穂国(葦原中国)に降り立たれたときのお話です。

天照大御神は、孫である瓊々杵命に豊葦原水穂国を高天原のような素晴らしい国にするように命じました。

このとき、瓊々杵命が天照大御神から授かったのが、八咫の鏡、八坂瓊曲玉、草薙剣です。

この三種の神器を携えた瓊々杵命は、猿田彦神という神様を先導に高天原から豊葦原水穂国まで降り、立派な宮殿を建てられました。

その後、瓊々杵命は木花咲耶比売※という、それは美しい娘に出会い、求婚されました。

すると木花咲耶比売は、一夜にして妊娠!

木花咲耶比売が生んだ三人の児は、それぞれ火照命(火明命)・火須勢理命・火遠理命といい、この中の火遠理命の孫にあたるのが、初代天皇の神武天皇です。

このように、天孫降臨神話は、天皇家のはじまりや国土平定の様が描かれた、日本国にとって大事な神話といえます。

※木花咲耶比売:伊邪那岐命と伊邪那美命との子・大山津見神の娘。

伊勢神宮の見どころ

伊勢神宮の神域内は「日本文化のミュージアム」といわれ、樹齢百年を超える大木や、建築物が立ち並んでいます。

数多くの重要スポットがありますが、ここでは厳選した伊勢神宮の見どころとなる6スポットを紹介していきます!

皇 大神宮(内宮)

俗世と神聖な世界の架け橋である宇治橋を渡った先にある皇大神宮(内宮)には、皇室の祖神であり、太陽神とされている天照大御神が祀られています。

天照大御神は、日本人の総氏神ともいわれています。

気を引き締めて、お参りさせていただきましょう。

宇治橋を渡り切ると、長い参道を歩いて皇大神宮(内宮)へと向かうのですが、そこは正に神域。

美しい自然と厳かな雰囲気に、きっと神話の息吹を感じることができますよ。

正 宮 皇大神宮の「唯一神明造」

皇大神宮(内宮)の中心となる正宮 皇大神宮。

日本で最も古い神社建築様式である「神明造」は一般的ですが、正宮は「唯一神明造」という特別な建築様式を用いて建てられています。

唯一神明造は古代の高床式穀倉が宮殿形式に発展した建築様式であるといわれており、その特徴は

・檜(ひのき)の素木造りであること出典: 伊勢神宮~社殿の建築

・丸柱の掘立式で礎石を使用しないこと

・切妻、平入の高床式で棟木(むなぎ)の両端を支える棟持柱(むなもちばしら)があること

・萱葺(かやぶき)の屋根の上には鰹木が置かれていること

・千木は屋根の搏風(はふ)が伸びた形状であること

とされています。

また、明治新政府が伊勢神宮以外の他社がこの建築様式の社殿を建てることを禁止したことから、“唯一”神明造と呼ばれるようになりました。

豊 受大神宮(外宮)

伊勢神宮の鳥居をくぐり、砂利の上を進んで行くと豊受大神宮(外宮)に到着します。

食物や穀物を恵んでくださる豊受大御神が祀られています。

第21代雄略天皇の御代のこと、雄略天皇の夢に天照大御神がお見えになりました。

そして雄略天皇に、「丹波国の比沼真名井原に祀られている豊受大御神を、お食事を司る御饌都神として迎えてほしい」と告げられました。

このお告げを聞かれた雄略天皇は、豊受大御神を丹波国からお迎えされました。

その後、豊受大御神は衣食住、産業全般の神として広く信仰されてきました。

現代においても豊受大神宮では、1500年に渡って1日も欠かさず神様への朝夕のお供えの日別朝夕大御饌祭が行われています。

毎日、お供えや祭祀を行っているため、参拝者も時間によってはその様子をお傍で眺めることができますよ。

神 が宿る、神宮の森「宮域林」

宮域林は、第11代垂仁天皇の御代に天照大御神が御鎮座されたときから、神路山、天照山などと呼ばれ崇められています。

現在においても宮域林は、伊勢神宮の目の前に広がり、生命の息吹を感じることのできる場所です。

樹齢数百年の巨木やさまざまな種類の動物たちが生息し、耳を澄ますと鳥たちの鳴き声に癒されます。

年 間約1500回のお祭り

伊勢神宮では、年間約1,500のお祭りが開催されます。

2月には豊作を祈る「祈年祭」が、11月には収穫に感謝をする「新嘗祭」が執り行われます。

その間の10月に開かれる神嘗祭は、天照大御神にその年に収穫された新穀を最初に捧げる重要なお祭りとされています。

このほかに、豊受大神宮(外宮)でもお話した「日別朝夕大御饌祭」、絹と麻の反物と御料をお供えする「神御衣祭」、舞楽が披露される「神楽祭」、秀歌・秀句・雅楽を愉しむ「観月会」などがあります。

2 0年に一度の式年遷宮

式年遷宮とは、20年に一度行われる神様のお引越しです。

「神宮式年遷宮」、「御遷宮」ともいい、神様に古い社殿から新しい社殿へとお遷りいただきます。

飛鳥時代に第40代天武天皇のご発案で制定され、第1回が行われた持統天皇4年(690年)から、実に1300年以上の歴史があります。

式年遷宮の準備は、おおよそ10年前からされているともいわれています。

平成17年(2005年)から準備がはじまった第62回式年遷宮が直近のものとなり、平成25年(2013年)に御神体の渡御である“正遷宮”が行われました。

なお、第63回の予定はまだ決まっていません。

※令和3年(2021年)3月現在

ところで、こんなにも歴史ある伊勢神宮が、なぜ世界遺産として認定されないの?と不思議に思いませんか?

実は、社殿を建て替えることは保護を目的とする世界遺産の目的から外れるとみられ、式年遷宮を理由に伊勢神宮は世界遺産には登録されないのです。

伊 勢神宮参拝の作法

伊勢神宮では、まず外宮を参拝した後に内宮へお参りするのが正式な参拝順序とされています。

外宮だけ、もしくは内宮だけお参りする「片参り」は、せっかくのお伊勢参りがもったいないので、ぜひ両方ともお参りすることをオススメします!

また、参拝の仕方がわからない、不安だという方は、次の作法を参考にしてみてくださいね。

参道

外宮の参道は左側通行、内宮の参道は右側通行と決められています。

これは、参道の中央は神様の通る道とされているからです。

手水

右手で柄杓を持ち、たっぷりと水を汲んでください。

まずは左手を清めます。

柄杓を左手に持ち替えたら、今度は右手を清めます。

再度、柄杓を右手に持ち替え、左手に水を注いで口をすすいでください。

左手を改めて清めたら、残りの水で柄杓の持ち手を清め、柄杓を元の場所に戻しましょう。

最初に汲んだ水で両手と口、柄杓の持ち手を清めるので、水は調節しながら少しずつ使いましょう。

また、口をすすぐ際に直接柄杓に口をつけるのはNG!

水は必ず手から口に含めましょう。

参拝

神前に立ったら、まずは姿勢を正しましょう。

腰を90度に折る深いお辞儀を2回したら、両手を胸の高さで合わせてください。

この時、右の指先は左の指先よりも少し下になるようずらします。

2回拍手をしたら、ずらしていた指を戻して、最後にもう1回深いお辞儀をしましょう。

伊勢観光スポット

三重県伊勢市には、観光スポットがたくさんあります。

ここでは、伊勢神宮から徒歩圏内のスポットから、伊勢市駅から数十分で行けるスポットを紹介します♪

伊 勢神宮付近の食事処&お土産販売店

伊勢神宮付近には、伊勢の名物料理を味わえる飲食店や、お土産を購入できるスポットがたくさん!

その中でも“おかげ横丁”と“外宮前勢乃國屋 豊恩館”を紹介します♪

おかげ横丁

おかげ横丁は、江戸から明治期の風情を再現した観光スポットです。

伊勢でとれた旬の食材を使った料理が提供される飲食店や、日々の暮らしの中で使える伊勢の工芸品がそろったお土産屋、体験施設など57店舗が並んでいます。

おかげ横丁の飲食店には、うどん屋、とんかつ屋、そば屋といったお食事処から、お団子を食べながらくつろげる茶屋も!

もちろん、伊勢名物である赤福も購入できますよ♪

住所:〒516-0025

三重県伊勢市宇治中之切町52

営業時間:11月~2月)9:30~17:00

3月~10月)9:30~17:30

定休日:年中無休

アクセス:近畿日本鉄道「宇治山田駅」、もしくはJR東海・近畿日本鉄道「伊勢市駅」からバス(三重交通内宮前行き)で「神宮会館前」下車(乗車時間:約20分)

※営業時間や定休日は変更する場合がございます。事前に公式HPをご確認ください。

外宮前勢乃國屋 豊恩館

伊勢神宮から徒歩圏内の場所にあり、白い洋館の建物が目を惹く、外宮前勢乃國屋豊恩館は、一階がお土産販売店で二階が勾玉亭というレストランになっています。

一階では豊富な種類のお土産が揃っているため、伊勢土産をここで買い揃えることができますよ。

二階のレストラン・勾玉亭では、うどんや伊勢真鯛のお茶漬け、伊勢海老丼など美味しいお料理を味わえます♪

住所:〒516-0037

伊勢市岩渕1-1-31

営業時間:1階売店 10:00〜17:00

2階レストラン ランチ11:00〜14:30、ディナー18:00〜21:00

定休日:水曜、第2・4火曜ディナー

アクセス:JR東海・近畿日本鉄道「伊勢市駅」より徒歩約5分

三 重県(伊勢)観光スポット

三重県は歴史を顧みながら、古き良き日本の風景をゆっくりと散策したい方にオススメの県です。

斎宮駅周辺スポット

JR東海・近畿日本鉄道「伊勢市駅」から徒歩で20分程度のところにある三重県多気郡明和町。

この辺りは、天皇の代わりに伊勢神宮の天照大御神に仕えた斎王が、人と神との架け橋として国の平安と繁栄を願いながら、神に祈りを捧げながら暮らした場所です。

近畿日本鉄道「斎宮駅」のあたりは平安朝を体感することができる文化施設が軒を連ねており、斎宮歴史博物館、機織り体験できる施設や、平安装束を着て撮影できる施設もありますよ♪

三重県多気郡明和町で行われる「斎王(さいおう)まつり」をご存知ですか?斎王まつりは、“斎王群行“という平安装束を身にまとった人々の行列で、平安時代の王朝絵巻を再現する、とても厳かで雅な祭りです。この記事では、斎王まつりとはどのようなお祭りなのか、その歴史や由来をはじめ、斎王まつりの見どころなど徹底解説します。

伊勢神宮のアクセス・営業時間

伊勢神宮は、JR東海・近畿日本鉄道「伊勢市駅」から徒歩で5分程度の場所に位置します。

駅からのアクセスの良さは抜群です!

伊 勢神宮のアクセス方法

伊勢神宮までのアクセス方法を紹介します。

伊勢神宮のアクセス方法はこちらで紹介する他にもありますので、お住まいの地域に合った交通手段を探してみてください。

所在地

【皇大神宮(内宮)】

〒516-0023

三重県伊勢市宇治館町1

【豊受大神宮(外宮)】

〒516-0042

三重県伊勢市豊川町279

公共交通機関をご利用の場合

◆豊受大神宮(外宮)

近畿日本鉄道・JR東海「伊勢市駅」より

1)三重交通バス・外宮内宮線(内宮前行)「伊勢市駅前」乗車、

「内宮前」下車、徒歩8分

2)徒歩15分

◆皇大神宮(内宮)

・豊受大神宮(外宮)より

1)三重交通バス・外宮内宮線(内宮前行)「外宮前」乗車、

「内宮前」下車、徒歩6分

2)タクシーで約10分

・近畿日本鉄道「五十鈴川駅」より

1)三重交通バス・外宮内宮線(内宮前行)「五十鈴川駅前」乗車、

「内宮前」下車、徒歩6分

2)タクシーで約6分

3)徒歩30分

車をご利用の場合

外宮へお越しの方:「伊勢神宮外宮前駐車場」を目指す

内宮へお越しの方:「市営宇治駐車場」を目指す

・東京、名古屋、大阪方面からの場合

外宮・内宮ともに、伊勢自動車道「伊勢IC」または「伊勢西IC」より約10分程度

伊勢神宮付近には、「伊勢IC」と「伊勢西IC」があります。

どちらで降車しても伊勢神宮までの所要時間は同じくらいですが、「伊勢IC」の方が混雑することが多いといわれています。

・名古屋・三重県(津・松坂)方面からの場合

国道23号を利用します。

※外宮~内宮間は県道32号で約10分

飛行機をご利用の場合

最寄りの空港は「中部国際空港セントレア」です。

「中部国際空港セントレア」→名古屋鉄道「名古屋駅」→近畿日本鉄道「名古屋駅」→近畿日本鉄道「伊勢市駅」→豊受大神宮(外宮)→皇大神宮(内宮)

(おおよその所要時間:2時間半~3時間)

伊 勢神宮の営業(参拝)時間・料金

参拝時間

伊勢神宮の参拝時間は季節によって異なります。

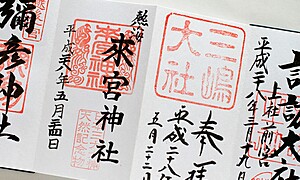

御朱印の授与受付時間

伊勢神宮では7つの宮社で御朱印をいただくことができます。

その7社とは、豊受大神宮(外宮)、月夜見宮、皇大神宮(内宮)、月読宮、倭姫宮、伊雑宮、瀧原宮です。

授与時間は、6時~参拝停止時間まで。

初穂料(御朱印代)は、300円ほどです。

情報は変更となる場合がございます。詳細は、公式サイトをご確認ください。

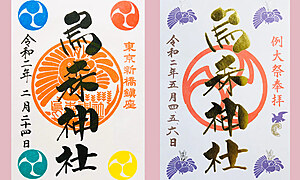

最近、御朱印という言葉をよく耳にするようになりましたよね。幅広い世代で、各地の御朱印を集めるのがブームになっているそうです。御朱印とはいったい何なのでしょうか?神社とお寺での違いなど、御朱印についてご紹介したいと思います。

限定御朱印とは、神社やお寺がオリジナルで頒布している、由緒や行事を知って欲しいという思いが込められた、季節や行事など期間限定でいただける御朱印のことです。この記事では、限定御朱印の魅力を解説するとともに、東京都内で人気の限定御朱印10選を紹介します。

おわりに

日本人の心の故郷であり、「お伊勢さん」という愛称で親しまれている伊勢神宮。

あなたも足を運べば、疲れきった心を回復させることができるはず。

伊勢神宮は世俗から一歩離れた場所にあり、身も心も回復させ、強ばった心身をときほぐしてくれる領域なのです。

伊勢神宮では毎日のようにお祭りが開かれているため、その様子を間近で眺められる可能性もありますよ。

今回は、2泊3日で伊勢志摩をまるっと楽しめる、オススメモデルコースをご紹介します!三重県の伊勢・志摩には、日本人の心のふるさと「伊勢神宮」をはじめ、たくさんの魅力的な観光スポットがあります。漁業もさかんで、“御食国(みけつくに)”と呼ばれていたほど美味しいものも盛りだくさんです。ぜひ参考にしてみてくださいね♪

瀬戸内海に浮かぶ厳島神社は、ユネスコ世界文化遺産にも登録されている、平安時代の息吹を感じることができる美しい神社です。厳島は「安芸の宮島」という名でも呼ばれ、その美しさは日本三景の一つにも数えられるほど。この記事では、そんな厳島神社の歴史や魅力、祀られている神様、また周辺の観光スポットについてご紹介します♪

縁結びで有名な出雲大社。そんな出雲大社は最強のパワースポットとしても有名で、一生に一度は必ず訪れていただきたい神社の一つです!この記事では、出雲大社の歴史や神話、縁結びの由来、国宝などの文化財や参拝方法に加え、出雲大社周辺の観光情報についてご紹介します♪

お稲荷さんの愛称で親しまれている“稲荷神社”は全国各地にあり、私たちにとっても大変身近なお参りスポットです。今回ご紹介する京都の『伏見稲荷大社』は、その総本宮というだけあって、1300年以上の歴史を持つ見どころ満載の神社です!この記事では、有名な千本鳥居から穴場まで、伏見稲荷大社の魅力を存分にお伝えします。

正月シーズン、結婚式や七五三、お宮参りなどで、毎年多くの人が訪れる明治神宮。最近では東京屈指のパワースポットとしても人気を集めており、本殿以外にもたくさんの見どころが注目されています!当記事では明治神宮で大人気のパワースポットや歴史、ご利益、御朱印などについて詳しくご紹介します♪

奈良県桜井市三輪にある、日本最古といわれる『大神神社』。三輪明神として広く親しまれ、古くは“古事記”や“日本書紀”にもその記述があります。この記事で大神神社が祀る神様の物語を紐解くことでその魅力を再発見し、実際に霊地へ足を運んでみませんか?

神社と仏閣は「神社=神道」「仏閣=仏教」という宗教上の儀式を司る施設です。仏教の建物がお寺になるため、仏閣とはお寺のことです。神社で祀(まつ)られているのは神様、仏閣では仏様で、本来は全く違う宗教施設なのです。ここでは、神社と仏閣それぞれの特徴を交えながら、特に参拝方法や違いについてご紹介しましょう。

神社には必ず、〇〇神社や〇〇神宮といった社号(名前)が付いています。社号の前半部分には、その神社に祀られている神に関わるもの、建っている土地に関するものなどの名称がきますが、社号の後半部分にくる神宮、大社、宮、神社などは一体どのような意味があるのでしょうか。謎だらけの神社を社号や祭神から解説します。

教科書にも載っている「平等院」はお寺?神社?それとも誰かの住居?初詣で有名な成田山って新勝寺とは違うの?など、疑問に思ったことありませんか?平等院も成田山もお寺です。同じお寺なのにどうして〇〇寺と付かない名前があるのでしょうか。ここでは、そんなお寺の種類に関する素朴な疑問を解き明かします。

四国八十八箇所の社寺(霊場・札所)を巡るお遍路の旅。時間的、金銭的、そして体力的にも簡単な旅ではないものの、毎年多くの巡礼者がお遍路に訪れています。この記事では、お遍路とは何か、どのような意味があるのか、またお遍路の基礎知識、お遍路をする上での準備物や作法について紹介します。

大阪のシンボルとも言える、大阪城(大坂城)。

現在一帯は公園として整備されており、多くの観光客で賑わう場所となっています。

実は重要文化財が多く残されており、長い歴史を持ったお城であることはご存知でしょうか?

今回は、大阪城の歴史と特徴を探りながら、大阪城を観光する上での見どころをお伝えしていきます!