琉球ガラスの歴史は、第二次世界大戦後、在留米軍によって持ち込まれたコーラやジュースの廃瓶を原料として、ガラス製品を作ったことから始まりました。

厚みや気泡のある独特な風合いで、温かみのあるデザインが人気となり、平成10年(1998年)には沖縄県の伝統工芸品に指定されています。

現在の琉球ガラスは、主原料の珪砂と呼ばれる砂に、ソーダ灰、石灰などが調合された「ソーダ石灰ガラス」として制作されているものが主流です。

鮮やかな色彩は、調合の段階で混ぜる金属酸化物によるもの。

色を出す金属酸化物を混ぜ入れることで、琉球ガラスならではの温かみのある色合いに仕上がります。

一方で、作り手は減少していますが、昔ながらの再生ガラスを原料とした製品も健在しており、味わい深い独特の仕上がりで根強い人気があります。

そして、アクセサリーやテーブルウェアなど豊富なアイテムが揃う琉球ガラスにおいて、特にラインナップが充実しているのがグラスです。

手頃な価格のものも多く、デイリー用からゲスト用、プレゼント用まで、目的や好みに合ったグラスが選べます。

また、色のグラデーションや、ガラスに含まれる泡の大きさや密度、アイスラックと呼ばれるひび模様など、ガラスそのものの造形美が引き立つのも魅力の一つ。

今回は、琉球ガラスでオススメのグラスを厳選してご紹介します。

琉球ガラスならではの優しい輝きと温かみのあるデザインを、ぜひ毎日の生活に取り入れてみてください。

優しくきらめくキュートなハート「ハートグラス」

ハート型の個性的なフォルムがキュートなグラス。

沖縄の青い海や空、鮮やかな花をイメージした色合いが魅力です。

柔らかいグラデーションが優しい輝きを生み、琉球ガラスならではの温かみがあります。

色選びが楽しくなるほどの多彩なカラーバリエーションで、大切な方へのプレゼントにピッタリ。

高さ約7cm、口径約7cmの丸みを帯びたデザインなので、焼酎や泡盛などのロックグラスとしてもオススメです。

グラスで溶け合う色と光「琉球グラス 3個セット」

オレンジが淡く柔らかく、優しい輝きを放つグラス。

シンプルなデザインで、ガラスそのものの美しさが際立ち、素朴で温かみのある風合いが魅力です。

このアイテムは、ふるさと納税の対象商品であり、23,000円の寄附に対する返礼品。

提供するのは沖縄県北部の本部町に位置する「やんばるガラス工芸館」。

熟練した職人が、吹きガラス製法により一つひとつ丁寧に作り出したグラスです。

グラスに広がる青い海「ビアグラス 青 OCEAN」

グラスの底から青い海が広がっているような透明感が魅力的。

グラス底面から口元にかけて緩やかに広がるスッキリとしたフォルムで、炭酸水やアイスティーなど、ソフトドリンク用としてもオススメです。

制作は沖縄県読谷村に工房を構える「琉球ガラス工房 海風」。

一つひとつ手作りであるため、色や気泡の入り方、形や表面の状態に個体差がありますが、これも琉球ガラスならではの味わいです。

ぜひ世界に一つだけのグラスの風合いと使い心地を楽しんでください。

なお、本アイテムはふるさと納税の対象商品で、19,000円の寄附に対する返礼品です。

全色揃えたい!多彩なグラス「ビーチグラス」

刻々と変化する海の色をイメージしたグラスです。

細波のようなうねりと、繊細な泡がガラスの透明感を引き立てています。

同系色のグラデーションは3タイプあり、奥行きのある美しさが魅力。

また、紫とブルーを使用したツートーンカラーは2タイプ。

上品な色合いで高級感があります。

高さ約8.5cm、口径7.5cmの大きさは、さまざまなドリンクに合う使い勝手のよいサイズ。

比較的リーズナブルな価格で、コストパフォーマンスの良さもポイントです。

色ガラスがきらきら光る「蛍つぶつぶビアグラス」

蛍をイメージした色ガラスをあしらったポップなビアグラス。

光を受けてきらめきを増す柄には蛍石が入っており、蛍光灯や太陽光の光を蓄えることで、暗闇でもほんのりと優しく輝きます。

カラーはオレンジと青の2色。

贈答用のペアグラスにもオススメです。

清涼感のあるユニークなデザインで、インテリアとしても映える逸品。

グラスの手触りや口当たりを楽しみつつ、氷を浮かべたドリンクや冷えたビールなどが、より一層爽快に味わえるグラスです。

碧いグラスは琉球の海と空「コバルトモールタルグラス 源河」

沖縄の海と空をイメージする色、「碧」を基調としたグラス。

やや緑がかった青色である「碧」は、どこまでも鮮やかで透明な海の色でもあります。

沖縄を表現するにふさわしい「碧」と琉球ガラスが融合し、使うたびに美しい情景が浮かぶようなグラスです。

カラーバリエーションは、濃く艶やかな「青」と、クリアで爽やかな「水」の2色。

高さ約8cm、口径約6.5cmの大きさで、全体的に丸みのあるフォルムが特徴です。

グラス表面のストライプ状のうねりはモールというデザインで、持った時に滑りにくいのもポイント。

男女問わず、贈り物としてもオススメです。

沖縄の海がグラスの中に「源河源吉 ニューコーラル ロックグラス」

テーマは「沖縄の海の中」。

グラスの内側には、光が柔らかく差し込む海が広がっています。

琉球ガラスの青と水色、グラスの外側から映り込む黒が見事に調和。

グラス外側はマットな手触りで、波の泡のような白いラインがアクセント。

シックな色合いで高級感があり、男性へのプレゼントとしてもオススメです。

制作は、沖縄の読谷村で50年以上ガラスを作り続けている名匠、源河源吉氏。

沖縄の美しく壮大な海が感じられるグラスです。

斬新なグラスで贅沢な時間を「黒紫泡グラス」

一見、漆黒のような艶やかな黒に見えるグラスは、光にかざすと深みのある黒紫に!

重厚感のあるデザインと、約480gの安定感がある重量で、特に男性にオススメのロックグラスです。

サイズは高さ約9.5cm、口径約9.5cm。

満杯で約300ml注げる容量で、しっかりとお酒を楽しめます。

個性的でインパクトのあるグラスで、琉球ガラスの艶が、大人の雰囲気を演出してくれます。

高級感溢れるロックグラスでぜひ至福の時間を過ごしてください。

おわりに

沖縄県を代表する伝統工芸品、琉球ガラス。

海や空などの壮大な自然を表現したグラスは、注ぐ飲み物によって違った美しさが堪能できます。

手作りならではの造形美が最大の特徴ですが、その製造方法には、大きく分けて「宙吹き法」と「型吹き法」があります。

「宙吹き法」は、鉄パイプで溶けたガラスの火玉を巻き取り、それに息を吹き入れながら成形する方法。

経験を積んだ職人でなければできない技法です。

一方、「型吹き法」は、木型や金型、石膏型などの内側でガラスを吹いて成型する方法。

ガラス工房の体験教室などで試せるのは、多くはこちら。

作るアイテムによって製造方法が変わりますが、どちらの技法においても、琉球ガラスならではの素朴で温かみのある風合いが生まれます。

さらに、気泡やヒビ割れなどの入り方、厚みやガラスのゆらめき方など、それぞれに違った魅力を持つグラスが完成します。

ぜひ、琉球ガラスのグラスを手に取り、沖縄の海や空を感じてみてはいかがでしょうか。

沖縄の青い海、そして色とりどりの花を思わせるカラフルな「琉球ガラス」。

琉球ガラスは沖縄の「チャンプルー文化」から生まれたことをご存知でしょうか。

沖縄の人々に加え、南蛮渡来のビードロ技術を持つ長崎の職人、大阪の商人、アメリカ文化がチャンプルー(混ざり合い)してできた伝統工芸品なのです。

首里織とは、琉球王国の城下町として栄えた首里の地で織り継がれてきた織物の総称です。

紋から絣まで、さまざまな織があることも首里織の特徴の一つで、その制作方法もさまざまです。

王家や貴族などの装いや、位の高い人の官位としても用いられ、当時は首里の人にしか作ることが許されていない格調高い織物でした。

皆さんは、琉球びんがたをご存知でしょうか?沖縄県に古くから伝わる伝統的な染物で、色鮮やかな色彩が特徴です。中国や、さまざまな東洋の文化を吸収して誕生した琉球びんがたは、エキゾチックな中に日本的な雰囲気も残っており、独特の不思議な魅力があります。この記事では、そんな琉球びんがたの歴史や種類、現在の姿などをご紹介します。

皆さんは、「琉球漆器」という沖縄の伝統工芸品をご存知ですか?

琉球漆器とは古くから沖縄に伝わる漆器で、多種多様な加飾技法が特徴です。

その芸術性の高さから、結婚祝いや生年祝いなどの贈答品として人気がありますが、実は日常生活で使いたくなる品々が豊富にあるんですよ!

南国である沖縄独特の模様と、多種多様な技法で作られる美しい琉球漆器。

琉球漆器は、昭和49年(1974年)には沖縄県指定の伝統工芸品に、昭和61年(1986年)には経済産業大臣指定の伝統的工芸品として認められました。

今回は、琉球漆器の歴史とその制作工程について紐解いていこうと思います。

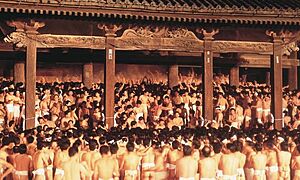

やちむんとは、沖縄の伝統工芸品で、沖縄らしい模様が描かれた重厚感のある焼き物です。近年では沖縄県内に留まらず、県外にもやちむんファンが増えており、やちむんが出品される陶器市には多くの方がやちむんを求めて足を運ぶ人気ぶりです。歴史や魅力、種類などを知り、更なるやちむんの魅力に迫っていきましょう!

「伝統的工芸品」とは、『伝統的工芸品産業の振興に関する法律』に基づいて経済産業大臣の指定を受けた工芸品を指します。それぞれの産地では、伝統的工芸品の技術を継承し発展させるべく、さまざまな取り組みが行われています。今回は、沖縄県の伝統的工芸品を紹介します。

冬の沖縄観光モデルコースをご紹介!絶対に外せないオススメ観光スポットやアクティビティ、グルメスポットを2泊3日で満喫できますよ。冬の沖縄観光を楽しむポイント、メリット、注意点もお伝えしているので、最後まで読んで冬の沖縄を目いっぱい楽しんでくださいね♪

沖縄上級者にオススメの穴場・ディープな観光スポットを紹介します。沖縄の大自然を感じられるものから文化や歴史を堪能できるもののほか新テーマパークなど、何度も沖縄を訪れ定番の観光地には行ってしまった方でも楽しめるスポットばかりなので参考にしてみてください!

子連れでも楽しめる沖縄のオススメ観光スポット26選をご紹介!沖縄美ら海水族館、ナゴパイナップルパーク、ホエールウォッチング、マリンスポーツや乗馬、沖縄料理体験のほか、沖縄の綺麗な海を眺めながら楽しめるアクティビティがもりだくさんな場所まで、大人も子供も一緒に楽しめるスポットばかりですのでぜひ最後までご覧ください♪

![[PR]あなたのおうちに東北が来る「#tohokuru」が気になる!](https://assets.wa-gokoro.jp/uploads/article/image/611/eyecatch_11967743-b69c-4aae-9d22-4b427e2a8ebb.jpeg)

![[PR]七宝工芸家・吉田武と老舗仏壇工房が夢のコラボ!小型七宝飾り仏壇「慈宝」](https://assets.wa-gokoro.jp/uploads/article/image/648/eyecatch_21b6c80f-50f4-40a8-b422-31f0ac7e631f.jpeg)

![[PR]京都市が定めた「伝統産業の日」である3月21日に向け工芸イベントが開催](https://assets.wa-gokoro.jp/uploads/article/image/874/eyecatch_c186f3c0-738c-4a5d-bb44-ef95d94b9eb0.jpeg)

![[PR]東京・丸の内で伝統工芸品イベントを楽しもう!2023年7月21~25日](https://assets.wa-gokoro.jp/uploads/article/image/1042/eyecatch_73b7355d-515f-4ca8-a36f-96b5a978d251.jpeg)

![[PR]東京・丸の内で伝統工芸品イベント開催!2023年11月2日~7日](https://assets.wa-gokoro.jp/uploads/article/image/1062/eyecatch_4e4d6c87-4776-447b-830e-0fdef0503e7e.jpeg)

![[PR]SANUKI ReMIX 3 職人フェスが香川で11月開催!体験レポ](https://assets.wa-gokoro.jp/uploads/article/image/1066/eyecatch_97252a54-c5c8-455e-811e-60ab3e42da2f.jpeg)