皆さん、お正月はどんな風に過ごしますか?

お正月には、前の一年が無事に終わったことに感謝し、また新たな年の初めがきたことを祝う意味で私たちはお節料理を食べたり、さまざまな伝統行事を行いますよね。

また、そんな中でいろいろなお正月の伝統的な遊びも楽しんできました。

凧あげ、すごろく、羽根つき…これらは家族みんなで楽しむことができると同時に、子供たちの知恵や発育を促すことにも役立つそうです!

今回は、そんなお正月に楽しむ遊びに注目して、オススメの玩具や遊び方を紹介していきたいと思います♪

「福笑い」みんなでたくさん笑って福を呼ぶお正月の遊び

明治時代からお正月の遊びとして定着したといわれている福笑い。

子供の頃、家族みんなで遊んで、大笑いしたことのある方も多いのではないでしょうか?

「笑う門には福来る」と、縁起がいいことから正月にふさわしい遊びになったそうです。

福笑いの遊び方はとっても簡単!

順番に目隠しをして、輪郭が描かれた紙の上に目を置き、鼻を置き…顔のパーツを一つずつ完成させていきましょう。

さぁ、どんなお顔に仕上がるかな?

こちらの商品は、おかめとひょっとこの2柄が入ったセットです♪

おかめもひょっとこも縁起の良い神様なので、福を迎えたいお正月にはぴったり!

小さなお子様も遊びやすいので、子供からお年寄りまで幅広い年齢層で楽しむことができます♡

デザインも日本的な絵柄なので、海外の方と一緒に楽しんでも良さそう!

「独楽」お父さんの腕の見せどころ!お正月には投げコマ遊び

色鮮やかな渦巻き模様がかわいらしい、木製の投げコマのセットです。

江戸時代から庶民の間で広まった独楽遊びですが、今の子供たちの中には遊んだ経験のない子も多いのではないでしょうか!?

独楽が回っている様子は「お金が回る」、「物事が円滑に回る」といったことに通じることから縁起物であると考えられ、一年のはじまりであるおめでたいお正月に行われるようになったそうです。

また、独楽遊びは手先の器用さや集中力を必要とする知育玩具の一つ。

遊びながら自然と知育もできるなんて、最高!

独楽は紐の巻き方や回し方にコツがいる遊びですので、得意なおじいちゃんやお父さんから、お子さんへとぜひ伝えてあげてください♪

「百人一首」遊びながら古くから愛される和歌を子供たちに伝えよう!

お若い方の中には、初めて聞いた!という方もいるかもしれませんね。

百人一首とは、平安時代から鎌倉時代初期にかけて朝廷に仕えた公家・藤原定家が、百人の歌人から優れた和歌を百種選んだ秀歌撰です。

当初は、その和歌をかるた形式にした遊びが宮中で行われていました。

江戸時代になるとその遊びが庶民へと広がり、子供が夜遅くまで遊ぶことが許されていたお正月に盛んに行われるようになり、次第にお正月遊びとして定着。

字がわかる年齢のお子さんは楽しく和歌を学ぶことができるので、知育にも役立ちますよ♪

こちらの百人一首は軽く、軟らかで収縮などによる歪み・変形が少ない朴の木で作られており、お値段以上の高級感があります!

大事に使えば一生使い続けることができそう♪

「けん玉」バランス感覚と集中力が鍛えられる、世界でも人気の伝統玩具

木の温もりを感じる、けん玉。

日本へはシルクロードを経て江戸時代に伝えられたといわれていますが、もともとは大人向けの遊びだったそうです。

当初は、酒席でけん玉に失敗したらお酒を飲む!という遊ばれ方だったんだとか。

お正月にけん玉をする理由は定かではありませんが、お正月には祝い酒を飲むので、その際にけん玉で遊んでいたことから、正月遊びの一つとなった…とも考えられますね。

子供向けのおもちゃとして大ブームになったのは、昭和初期から。

けん玉は、持ち方や構えなどにコツが必要で、バランスや集中力を必要とする遊びです!

でも、やり方は単純なので、小さなお子さんでもすぐに楽しめることでしょう。

もちろん、大人の皆さんも一緒に挑戦してみてくださいね♪

「だるま落とし」お正月にみんなで集まって盛り上がる遊び!だるま落とし

コロンとしたフォルムに、ミスマッチないかつい人相が、かえって愛嬌を感じますね。

だるま落としとは、積み木の上にだるまを置き、最後まで落とさないよう下に積んだ積木を小槌で叩いてずらしていくというゲームです!

だるまは転んでも起き上がるので縁起が良いとされ、お正月にだるまに願いを込めて片目を入れて飾るようになりました。

一方、だるま落としのだるまは転んでも(落ちても)起き上がることができないことから、だるまを落とさずに成功したら、「この一年は転ばない(困難が降りかからない)」という縁起物として考えられ、お正月に遊ばれるようになりました。

意外にも力の加減が難しく、気が入りすぎて思わず力が入り込んでしまうほど、どこか不思議な魅力があります♪

どうか落とさないよう頑張って!!

「羽子板」女の子の健やかな成長を願うお正月の遊び

どこか懐かしい絵柄の羽子板と羽のセットです♪

鮮やかな色の羽もとってもかわいいですね♡

古くから、羽根つきには無病息災や厄除けとしての効果があるといわれており、江戸時代になると邪気を祓うという願いを込めて、年末に羽子板を贈るようになりました。

そして、お正月に羽子板で遊ぶことで一年の厄をはね、子供の健やかな成長を願っていたのです。

打ち損じた時に顔に墨を塗るというのも、魔除けのおまじないの意味があるそうですよ!

お正月にはぜひお子さんと一緒に楽しんでください。

「凧あげ」お正月といったらコレ!

髭をあしらった奴さんの、最もポピュラーなデザイン♪

歌舞伎をイメージさせるデザインは、海外の方にも好まれそうですね!

平安時代に中国から伝来したといわれる凧あげは、もとは貴族の間で楽しまれていた遊びでした。

江戸時代に入ると庶民の間にも浸透していき、男児誕生のお祝いとして凧を揚げるようになりました。

凧が高く揚がると願い事が神様に届くとされ、子供の健やかな成長を祈って揚げたといわれます。

お正月に遊ばれるようになったのは、立春の時期(2月上旬)に空を見上げると健康に良いという理由からで、それがいつの間にか新年の時期に健康を願う遊びとして定着したという説があります。

童謡「お正月」の歌詞にも出てくる、お正月の風物詩でもある凧あげ。

あなたも願い事と一緒に揚げてみませんか?

「めんこ」おじいちゃん世代に大人気のお正月遊び!

おじいちゃん世代の方の中には、このめんこ遊びに夢中になった方も多いはず!

めんこは「場」に置かれた複数枚のめんこに向かって、自分のめんこを投げつけて、その風圧で裏返していき、総数を競うゲームです。

めんこの起源は平安時代にまで遡るといわれており、当初は貝殻や石などを使って遊ばれていたそうです。

その後、明治時代に入り今のような紙のめんこに進化します。

紙めんこには、さまざまなスターの絵が描かれ、当時の男の子たちは夢中でめんこを集めました。

お正月遊びとして定着した理由は定かではありませんが、玩具が少なかった時代に親戚が集まるお正月に、手軽にみんなで楽しめるというのも理由の一つだったのではないでしょうか。

めんこは勝負の要素が強いゲームなので、みんなで遊べばとても盛り上がりますよ!

また、浮世絵風のデザインなど古風な絵柄が多いので、海外の方へのプレゼントにも喜んでもらえそう♡

「お手玉」お正月に子供からお年寄りまで楽しめる遊び

十二支をデザインしたかわいい動物のお手玉です♡

お手玉は、奈良時代に中国から日本へと伝わったとされ、あの聖徳太子も遊んだという記録があるそうです。

手先を使うお手玉の遊びは、今さまざまな教育現場で注目されている遊びの一つです。

子供にとっては脳の発育や集中力、運動神経などに良いとされ、お年寄りにはボケ防止のために活用されています。

お手玉はこのまま飾ってもかわいいですが、軽いので持ち運びも苦にならず、座って気軽にどこでも楽しむことができるので、一つ持っていればちょっとした合間に楽しめそうですよね♪

また、お手玉は4枚の布を合わせて作ることから、しあわせ(幸せ)を意味する縁起物であるともいわれています。

老若男女問わず遊ぶことができるので、お正月の遊びとして広まったのでしょう。

おばあちゃん世代に教わりながら、いろんな遊びを楽しんでみてください♡

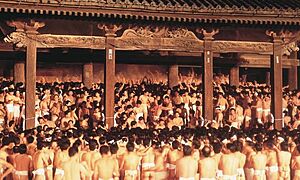

「双六」古代版、人生ゲーム!絶対盛り上がるお正月の遊び

幕末から明治期にかけて活躍したおもちゃ絵の第一人者、歌川芳藤による優品双六の復刻版です!

双六は老若男女問わず、誰しも一度は楽しんだ経験があるのではないでしょうか?

双六はシルクロードを渡り日本に伝わってきたといわれています。

江戸時代には、極楽浄土を上がりとして進んでいく「浄土双六」や、東海道五十三次の江戸を振り出しに進み、京で上がりとする「道中双六」などが人気を呼びました。

双六は人数関係なく、大勢でやればそれだけ盛り上がる遊びです。

お正月に双六をするのは、その年の運試しのためともいわれており、誰が一番出世していくのかを競い、勝敗をつけることでその年の運を試していたのです。

ルールも簡単で、小さな子供も楽しむことができるため、お正月にみんなで盛り上がる定番の遊びとなったようです。

その年の運試しにぜひ、皆さんで楽しんでください!

おわりに

伝統的なお正月の遊びをいろいろ見てきましたが、手にとって遊んでみたいものはありましたか?

昔から続くこうした遊びは、お年寄り世代からみんなで楽しめるものばかりです。

また、それらには必ず由来や意味があり、その時代ごとに少しずつ変化しながらきちんと受け継がれてきた遊びであったことがおわかりいただけたと思います。

日本の伝統としてのお正月遊び、これからもみんなで楽しみながら、お年寄りから子へ、そして、また孫へ大切に引き継いでいきたいですね!

お正月とは、実はいつまでと言い切ることはできず、1月いっぱいを正月と呼ぶこともあれば、門松を飾っておく期間(=松の内)を正月と呼ぶこともあり、考え方は地域によって異なります。この記事では、お正月とはどのようなものか、その意味と由来や、お正月の期間について、飾りや食べ物などお正月に関する基本的な知識を紹介します。

日本にいながら、“日本らしさという非日常”を過ごすことができる、不思議な期間のお正月。そのお正月気分を高めてくれるものの一つが、「門松(かどまつ)」です。今回は門松とは何かからはじまり、門松の飾り方・処分方法などについてわかりやすく紹介していきます!

お正月にいただく独特の香りが心地よい「お屠蘇」。

今回はお屠蘇の名前の由来や、いったい何が入っているのか、屠蘇器の使い方や飲み方の作法について解説していきます!

また、お屠蘇にまつわるお話や、子供でも楽しめるノンアルコールのお屠蘇風ドリンクの作り方もご紹介しますので、ぜひ最後までお付き合いください♪

「事始め」という言葉を聞いたことがありますか?

事始めは12月にある行事の一つです。

ただ、「事始め」と一言でいっても多くの意味を含んでいるので、誰の事始めなのかによっても日付が違います。

それでは「事始め」について細かく見ていきましょう。

大晦日というと12月31日のことだということは、誰でも知っていることです。しかし、大晦日の「大」を取った「晦日」という日もあることを知っていますか?しかも、実は晦日は毎月あります。大晦日のことは知っているのに、晦日のことを知らない人は結構いるのではないでしょうか。

![[PR]あなたのおうちに東北が来る「#tohokuru」が気になる!](https://assets.wa-gokoro.jp/uploads/article/image/611/eyecatch_11967743-b69c-4aae-9d22-4b427e2a8ebb.jpeg)

![[PR]七宝工芸家・吉田武と老舗仏壇工房が夢のコラボ!小型七宝飾り仏壇「慈宝」](https://assets.wa-gokoro.jp/uploads/article/image/648/eyecatch_21b6c80f-50f4-40a8-b422-31f0ac7e631f.jpeg)

![[PR]京都市が定めた「伝統産業の日」である3月21日に向け工芸イベントが開催](https://assets.wa-gokoro.jp/uploads/article/image/874/eyecatch_c186f3c0-738c-4a5d-bb44-ef95d94b9eb0.jpeg)

![[PR]東京・丸の内で伝統工芸品イベントを楽しもう!2023年7月21~25日](https://assets.wa-gokoro.jp/uploads/article/image/1042/eyecatch_73b7355d-515f-4ca8-a36f-96b5a978d251.jpeg)

![[PR]東京・丸の内で伝統工芸品イベント開催!2023年11月2日~7日](https://assets.wa-gokoro.jp/uploads/article/image/1062/eyecatch_4e4d6c87-4776-447b-830e-0fdef0503e7e.jpeg)

![[PR]SANUKI ReMIX 3 職人フェスが香川で11月開催!体験レポ](https://assets.wa-gokoro.jp/uploads/article/image/1066/eyecatch_97252a54-c5c8-455e-811e-60ab3e42da2f.jpeg)