漆器のお皿といって思い浮かぶものは何でしょうか?

豆皿・大皿・銘々皿…最近は形も色も種類が豊富なので、見ているだけでも楽しいものがたくさんあります。

漆器というと扱いづらいイメージもあるかもしれませんが、もともとは日常使いとして使われ続けてきたものなので、実は気軽にお使いいただけるんですよ。

この記事では、そんな漆器のお皿について、日本全国のオススメの商品をご紹介します!

地域によって製法が異なるので、そちらにも注目してみてください♪

使うほどに手になじみ、美しい光沢が生まれる漆器は、日本が誇る伝統工芸です。時代とともに発展し、今では「Japan」と呼ばれて世界中から日本の工芸として親しまれています。この記事では、日本人の生活や文化とともに発展を遂げてきた漆器とはどのようなものなのか、その歴史や作り方、お手入れの方法などをご紹介しています。

①ヒノキの良さを生かしたシンプルで使いやすい「木曽漆器」

木曽漆器とは、長野県塩尻市の木曽平沢(旧楢川村)を中心に作られている漆器です。

古くからヒノキ製品が作られていましたが、白木のままでは器としては使いにくいために、江戸時代に白木細工に漆を塗って使いやすく手を加えたことから発展したとされています。

当時の漆器は金紛や金箔で装飾が施された高級品であったため、上流階級の人々しか手に入れることができませんでした。

しかし、木曽漆器はそういった高価な装飾は施さず、シンプルであったために庶民でも気軽に購入ができたため、人気となったそうです。

こちらのお皿も、ヒノキのシンプルなお皿ですが、摺漆塗りを施した上品な仕上がりとなっています。

カレーやシチューだけではなく、サラダや煮物などさまざまな物に使えるので、普段使いにピッタリです!

②漆器×ガラス器。インパクト大な「会津漆器」

400年以上の歴史を持つ「会津漆器」。

伝統的な漆器ばかりではなく、新しい商品にもチャレンジしており、こちらの大皿は漆器とガラス器のコラボレーション商品になっています。

朱の漆塗りだけでも光沢があり美しいのですが、ガラス器が持つ透明感も加わることでより美しいですね♪

海外の方へのお土産にもオススメです!

日々の食卓を彩り、部屋を一段と華やかにしてくれるでしょう。

19.5cmと日常使いにちょうど良いサイズですが、飾るだけでも素敵ですね!

③シックで使いやすい「川連漆器」

会津塗・津軽塗・鳴子塗などと共に、東北を代表する漆器の産地である秋田県湯沢市の「川連漆器」。

下地に柿渋と生漆を直接塗っては研ぐという工程を繰り返すことで、深い色合いが表現されます。

こちらのお皿は艶消しのシックな風合いで、どんな場面でも馴染みます。

高台が少し高めですっきりしているので、お料理が際立ちますね♪

④上品で現代的な美しさを持つ市松白檀の「越前漆器」

「越前漆器」は、眼鏡・繊維・漆器の三大地場産業の福井県鯖江市などで生産されています。

1500年の歴史があり、その艶の素晴らしさに時の天皇も感動されたとか……!

蒔絵などの装飾技術により優美さが高く評価されているのに加え、軽くて丈夫な越前漆器は、日常使いもオススメです。

こちらは濃淡が美しい市松白檀の大皿。

上品なのはもちろん、現代的な印象も受けますね♪

普段あまり漆を使わないという若い方にも、ぜひ手に取っていただきたい丸皿です。

⑤伝統と使いやすさ、縁の朱色がお洒落で新しい印象「山中漆器」

石川県山中温泉地区で作られている「山中漆器」は、400年以上の歴史があり、“ろくろ挽き”によって作り出された木地に漆を塗り、仕上げています。

こちらのお皿は、黒摺とナチュラル(渕朱)の2色展開です。

お料理の色を際立たせるシックな黒摺は、とてもかっこいいですね!

ナチュラル(渕朱)の方は、アクセントとして縁に朱色が塗られていてとてもオシャレです♪

シンプルな塗りで、和食・洋食どちらでも料理が引き立つデザインなので、セットで持っても良いですね。

日本には漆器の産地が30近くありますが、中でも「山中漆器」は生産額が産地全体の70%を占め、日本一を誇ります。古くから木地挽物技術に優れ、高齢化が進む全国の産地から木地の注文がくることもあり、山中は木地の生産規模でも日本一です。

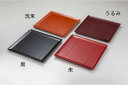

⑥傷つきにくい!四角い「輪島塗」

「輪島塗」は石川県輪島市で作られる漆器で、地元でしか採れない輪島地の粉※を使用しているのが特徴です。

こちらのお皿は表面に布地を貼り、傷がつきにくいように仕上げています。

四角く、スタイリッシュで、色も朱・黒・洗朱・うるみの4種類があります。

お料理をのせるのはもちろん、お膳やお盆としても使うことができますよ♪

※輪島地の粉:地の粉とは、能登半島で採れる珪藻土を蒸し焼きにし、粉砕したもので、輪島塗の下地塗で用いられる。

⑦シンプルイズベスト、それが一番「飛騨春慶塗」

「飛騨春慶塗」はその名の通り、岐阜県高山市で作られている漆器です。

特徴は自然な木目が持つ素朴さを引き立てる塗りです。

このお皿は代用漆を使用しているため、比較的リーズナブルで、漆を気軽に使いたいという方にぴったり!

化粧箱に入っているので、プレゼントにもオススメです♪

⑧猫好き必見!可愛らしい「京漆器」

京都周辺で作られる「京漆器」。

京漆器の特徴は、漆で絵を描いて金粉・銀粉で仕上げていくという蒔絵装飾の手法を用いていることです。

この豆皿に描かれている、金色の猫にこの手法が施されています。

緑と青の落ち着いた雰囲気の漆塗りが、蒔絵の金を引き立ててくれていますね♪

ちなみに猫のデザインは浮世絵師・歌川広重のものです。

小物入れなど、インテリアとしても華やかなお皿なので、ぜひ猫好きの方にプレゼントしてみてください!

⑨カラフルでモダンな「香川漆器」

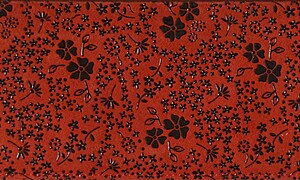

香川県高松市を中心に作られている「香川漆器」は、中国やタイから伝来した漆器を研究して現在の香川漆器に至ったため、どこかアジアチックな雰囲気があります。

こちらのお皿も緑と赤の内側に木地呂塗りを使用しており、カラフルでカジュアルでもあるのですが、モダンで品がある仕上がりになっています♪

深さもあるお皿なので、パスタやメインディッシュを入れるのにピッタリ。

これ一つでおしゃれな食卓になること間違いなしです!

⑩長く使える・贈り物にもよい「紀州漆器」

「紀州漆器」は“黒江塗り”ともいわれており、その特徴は朱塗りの表面から下地の黒が浮き出ていることです。

とてもシンプルで使いやすく、ワンポイントとして入っている梅柄が良いアクセントになっていますね♪

ご家庭用でもプレゼント用でも、どちらでもお楽しみいただけそうです!

おわりに

オススメの漆器の器についてご紹介しました。

漆器の産地は日本各地に存在し、それぞれの土地で愛され続けています。

漆器は日本の伝統工芸品ではありますが、現在では世代や国など関係なく愛されるような工夫もされており、新しい製品もたくさん生み出されています。

伝統的でシンプルなものからカラフルで現代的なもの、色々な柄が入った煌びやかなものまで、さまざまな種類やデザインがあるので、今まで漆器に馴染みのなかった方にも、ぜひ漆器の良さを実感していただければと思います♪

使うほどに手になじみ、美しい光沢が生まれる漆器は、日本が誇る伝統工芸です。時代とともに発展し、今では「Japan」と呼ばれて世界中から日本の工芸として親しまれています。この記事では、日本人の生活や文化とともに発展を遂げてきた漆器とはどのようなものなのか、その歴史や作り方、お手入れの方法などをご紹介しています。

漆器というと、「手入れが大変そう…」や「敷居が高そう…」といったイメージを持ってはいませんか!?

しかし、実は漆器のお手入れはそれほど難しくなく、いくつかのポイントを押さえておけば、他の食器同様に使えるんですよ♪

漆器は天然素材だけで作られており、軽くて丈夫です。更に、金属のものとは異なり熱くならないので、漆器の箸は非常に優れているのです。それだけでなく、漆器の箸が食卓にあるだけで和のぬくもりや和やかな雰囲気を演出することもできます。そんな漆器の箸の中から17種類のオススメ商品をピックアップしてみましたので、ぜひご覧ください!

最近あちこちのお店で見かけるようになった漆器のお弁当箱。皆さんは手に取られてみたことはあるでしょうか?

それらは一つひとつ職人さんたちの手によって作られます。

時代の流れであらゆるものが人の手ではなく機械で作られるようになっている中、このようにして生み出されたお弁当箱は、私たちに温もりと安心感を与えてくれるはずです。

漆を重ね塗りして作り上げる漆器。

その歴史は縄文時代から始まり、器や弓、櫛などに使われていました。出土品も多いことからおそらく日常的に使用されていたようです。それが現在では漆器は主に来客時やお祝い事、お正月など「ハレの日」用の食器として使われることがほとんどとなっています。

![[PR]あなたのおうちに東北が来る「#tohokuru」が気になる!](https://assets.wa-gokoro.jp/uploads/article/image/611/eyecatch_11967743-b69c-4aae-9d22-4b427e2a8ebb.jpeg)

![[PR]七宝工芸家・吉田武と老舗仏壇工房が夢のコラボ!小型七宝飾り仏壇「慈宝」](https://assets.wa-gokoro.jp/uploads/article/image/648/eyecatch_21b6c80f-50f4-40a8-b422-31f0ac7e631f.jpeg)

![[PR]京都市が定めた「伝統産業の日」である3月21日に向け工芸イベントが開催](https://assets.wa-gokoro.jp/uploads/article/image/874/eyecatch_c186f3c0-738c-4a5d-bb44-ef95d94b9eb0.jpeg)

![[PR]東京・丸の内で伝統工芸品イベントを楽しもう!2023年7月21~25日](https://assets.wa-gokoro.jp/uploads/article/image/1042/eyecatch_73b7355d-515f-4ca8-a36f-96b5a978d251.jpeg)

![[PR]東京・丸の内で伝統工芸品イベント開催!2023年11月2日~7日](https://assets.wa-gokoro.jp/uploads/article/image/1062/eyecatch_4e4d6c87-4776-447b-830e-0fdef0503e7e.jpeg)

![[PR]SANUKI ReMIX 3 職人フェスが香川で11月開催!体験レポ](https://assets.wa-gokoro.jp/uploads/article/image/1066/eyecatch_97252a54-c5c8-455e-811e-60ab3e42da2f.jpeg)