萩焼は山口県の萩市を中心に生産されている伝統的工芸品です。

慶長9年(1604年)に藩主である毛利輝元の命により、朝鮮人陶工である李勺光と李敬の兄弟が、城下で御用窯を築いたのが始まりとされています。

色彩は土の色を生かした肌色や枇杷色、褐色、灰青色、白色などの限られたものが主流で、華やかというよりは控えめな色味と装飾ですが、古くから「一楽、二萩、三唐津」と謳われるほど茶人好みの器として知られ、細かい部分にまでこだわった質の高い陶器として根強い人気があります。

また、最近では釉薬や焼成技術の進歩、デザインの多様性が求められることなどから、茶道具をはじめ、日常食器や小物まで様々な色やデザインのものも作られるようになってきました。

デザインは、もともと落ち着いた土味に人工的な絵付けなどの装飾はなく、代わりに三種類の土の配合、釉薬のかけ具合や焼成の都合から偶然描き出される自然で大胆な模様が特徴です。

萩焼の最大の特徴といえば、「萩の七化け」と謳われるほど、色変わりをするということでしょう。

贈り物に!萩焼名入れ組湯呑 姫土

素朴な色合いの中にも色彩のグラデーションや、飲み口部分に生まれた自然なデザインが温かみを感じさせます。

姫萩は古来より続く色の一つで、もともと様々な偶然が重なり仕上がった技と言われています。

器の底の部分がピンク色に自然発色でグラデーションになるのが特徴です。

このような淡く優しい色合いは、クセがなく誰からも愛されそうな色味ですね。

胴の部分には、お名前や好きなメッセージも彫刻してもらえます。

大・小ペアセットなので、ご両親へのプレゼントなどにいいかもしれません。

萩焼 藍流湯呑

天然のブルーが何ともきれいな色合いの湯呑です。

非常に強く土の風合いを感じられ、見るだけでも土の柔らかな安らぎを感じられます。

作家は、長年の鍛錬が開花し、清玩ブルーで土に命を与える作陶を目指しておられる山根清玩氏です。

渋い色味は、お年を召された方への長寿祝いや敬老のお祝いとして贈っても喜ばれるかもしれません。

ご希望により、メッセージシール、熨斗掛けもしてもらえます!

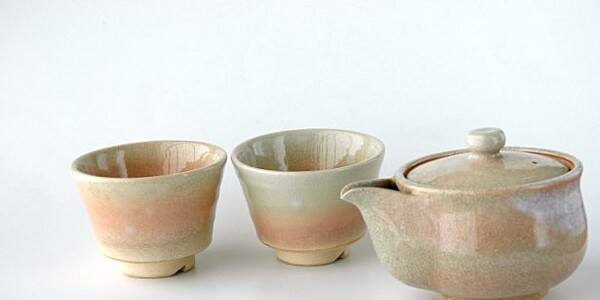

萩焼急須・湯呑セット(山口県萩市 ふるさと納税)

萩焼発祥の地山口県より湯呑と急須のセットです。

大道土から生まれた自然な色合いが味わい深く、急須の蓋の取っ手のおしゃれなこと…。

湯呑の方にも大きな取っ手がついていて、とても持ちやすそうです。

全体の色味である淡い色は、陶磁器焼成のための窯の一つでもある登り窯が偶然作り出す「窯変」というもので、これは窯の内部の炎によって生みだされる自然な色彩だそうです。

徐々に変化していく色や模様が風情を感じさせますね。

使えば使うほどにしっとりと手に馴染み、味わいが深まる逸品です。

こちらは、山口県萩市のふるさと納税返礼品です!

萩焼 浅紅湯呑

粘土のざっくりした土味や、窯の中で溶けることで発色し作り出された絶妙な褐色模様が、萩焼らしい更なる味わいを深めています。

これらは、「見島土」「金峯山土」「大道土」の三種類の土を独自に調合・調整した粗めの土をもとに作られており、一見シンプルで簡素に見える萩焼において、非常に奥の深い技として見て取れることでしょう。

長年使うと茶や酒が浸透し、使い込むにつれてさらに色合いが変化し、趣が増してきます。

大らかで素朴で上品な、土の表情そのものを楽しんでください。

萩焼 櫛目湯呑

何色…とは表現できない、焼成によってできた独特の色合いがとても魅力的な作品です。

櫛目模様の曲線もまた、現代アートを感じさせるような斬新な仕上がりとなっています。

作ったのは田中講平氏。

木箱に納めてお届けします。

萩焼 だるま組湯呑

だるまのお腹を思わせる丸みを帯びたフォルムが、可愛らしさと安定感を与えています。

持った時のホッとする感じがたまりません。

目の覚めるような藍色がまた一段と印象的です。

口元部分や胴の成形されていない自然に生み出された曲線もさることながら、注目すべきは茶碗の胴や腰を載せている輪「切高台」でしょう。

素朴な風合いを生かす萩焼にあって、切高台のデザインが器全体の印象を決める大きな要素となっています。

こちらの器では切高台を、胴とは正反対の色味を使って存在感ある意匠として表されており、センスの高さが窺われます。

萩焼 白釉湯呑

白の偶然的な釉薬模様が美しい逸品です。

高温で短時間焼き土味を残したため、手に持った感触が柔らかく、軽く、また保温性を持っています。

形や装飾に素朴さがあり、土の配合や釉薬のかけ具合、へらや刷毛目による表情が愉しめるのも特徴の一つです。

長年使っていくうちにさらに色彩が変わり、味わい深い器へと変化していくことでしょう。

茶碗の色彩が変ることを、茶人の間では「茶馴れ」といって珍重されています。

萩焼 姫萩 夫婦湯呑

淡いピンクが上品で優しい印象を与えています。

とても持ちやすく、ヘラ目のある筒形の小さくて細めの湯呑茶碗です。

姫萩手とは、原土を水でかき混ぜ余分なものを取り除く、水簸という作業をしたキメ細かい土で焼いたものを指し、器面のザラつきや小さな凹凸が少なく、しっとりとした質感になります。

自分用だけでなく、母の日やお母さまの誕生日のお祝いにいかがでしょうか?

不思議な魅力を感じる色彩、粉引が味わい深い湯呑

詫びさびを感じる粉引の湯呑です。

粉引とは元々、朝鮮から日本へ伝わったものだそうで、ベースである器(素地)に白い泥をかけて作られるものです。

粉引をすることで、ほんわりと優しく温かい印象となり、女性らしいイメージが湧きます。

ご家族用にまた来客用に、一味違った粉引作品を是非おもとめください。

何気ない日常に楽しみたい!松尾芭華作の梅鉢草湯呑

白くて小さな梅鉢草が可憐に描かれた湯呑茶碗です。

梅鉢草は、欧米のガーデニングが盛んな国々ではとてもポピュラーな花で、球状の可愛らしいつぼみをたくさん付ける、梅に似た端正で清楚な美しい花です。

ガーデニング好きの友人にプレゼントしても喜ばれそうですね。

おわりに

いかがでしたか?

朝鮮陶工によって始められた萩焼は、やがて日本人の手によって磨かれ、さらに安土桃山時代から始まる茶の湯の流行にのって、茶陶として人気を集めてきました。

それらは、使い込むほどに器の色がだんだんと変化し、何とも言えない侘びた味わいを醸すようになります。

この変化は、「萩の七化け」と呼ばれ、萩焼の魅力にもなっています。

色や柔らかさなど、その風合いはどこかほっとする感覚を持ちあわせ、使うほどに味わいが増し、使い手によって完成されると言われます。

魅力的な萩焼を是非一度手にとってみてください!

「萩焼」とは、吉田松陰の妹を主人公とした大河ドラマ「花燃ゆ」の舞台としても取り上げられた山口県萩市に根付く伝統の一つです。今回は、萩焼とはどのようなものか、萩焼の種類や特徴についてご紹介します。

萩焼とは今から約400年ほど前に山口県萩市で始まり、茶人達から「一楽、二萩、三唐津」と賞されるほど、良質な焼き物の一つです。長年使い込んでいくと色合いが変化していく楽しみがあります♪今回は伝統的で趣のある物から、ちょっとお洒落で可愛らしい萩焼のお茶碗10選をご紹介します!

山口県萩市の伝統的工芸品である萩焼。一つひとつ違った色合いや形がもたらす温かみに多くの人が魅了されています。

萩焼の特徴を知るには、製造工程を理解することが大切です。では、萩焼はどのようにして作られるのか、ご存知ですか?

九谷焼は石川県南部で生産される伝統工芸品で、緻密で色彩豊かな色絵が特徴的な磁器です。伝統工芸品の陶磁器というと、少々高価で手が出しにくい…と、思われるかもしれませんが、小さな品でしたら手軽に買えるものもあります。そこで、今回はお手頃なものから、少し高価な物まで、九谷焼の湯呑をご紹介していきたいと思います!

本州の最西端に位置し、瀬戸内海と日本海に囲まれ、さまざまな美しい海の表情を楽しむことができる山口県。そんな山口県では、何百年も前から受け継がれてきた技術で作り上げた、7品目以上の伝統工芸品が存在します。この記事では、その中でも経済産業大臣によって「伝統的工芸品」として指定されている3品目をご紹介します。

大分県国東半島と山口県の間に浮かぶ姫島。ここでは一風変わった「仮装盆踊り」を見ることができます。

姫島は6つの地区に分かれており、その地区ごとに踊る演目が異なるという特徴を持ちます。

「獺祭」は、国内にとどまらず、世界にも日本酒の代名詞としてその名を馳せる純米大吟醸の日本酒です。

山口県の小さな酒蔵が造り出した獺祭が、なぜ多くの人々を魅了しているのか。

その魅力に迫ってみたいと思います。

日本海と瀬戸内海に挟まれ、温暖で過ごしやすい気候の中国地方では、豊かな文化が育まれてきました。その地の地場産業でもある伝統的工芸品を知ることは、中国地方の歴史や風土をより理解することに役立つでしょう。今回は、中国地方5県の伝統的工芸品16品目についてご紹介します。

日本には何十年、何百年も前から受け継がれてきた技術を用いた、伝統工芸品が数多く存在します。技術の革新により機械化が進み、安価で使いやすい商品がどんどん市場に出回っている昨今、手作業で作られる伝統工芸品は需要が少なくなり、追い詰められているのが現状です。

伝統工芸士とは、経済産業大臣指定の伝統的工芸品の製造に従事する技術者かつ高度な技術・技法を保持する職人のことであり、国家資格です。この記事では、なるにはどうしたらよいのか、伝統的工芸品の種類や伝統工芸士の資格・認定について、女性工芸士の活躍のほか、もっと伝統的工芸品に触れるために活用したい施設などをご紹介します。