石川県南部で生産される、色鮮やかな「九谷焼」。

日用品から美術品まで幅広く知られていますね。

現在は、宮内庁を通して海外の著名人への贈答品としてもその名を轟かせています。

明治6年(1873年)のウィーン万博をきっかけに世界中に広まった「ジャパンクタニ」の魅力とはどこにあるのでしょうか?

およそ350年もの歴史があり、明暦元年(1655年)に当時有田地方で陶技を学んでいた後藤才次郎が、加賀藩の命により九谷村の地で開窯しました。

その才次郎の窯において、50年余りの間に焼かれたものが現在「古九谷」と呼ばれ、九谷焼の源流とされています。

九谷焼の絵柄は、九谷五彩といわれる赤・黄・緑・紫・紺青色を基調として描かれます。

また、九谷五彩から赤色を抜いた四色で描かれたものは「青手古九谷」と呼ばれ、多くの愛好家がいます。

それではこうした九谷焼から生み出された、素敵な茶碗をいくつかご紹介いたしましょう!

豪華絢爛な模様!仏さまの器にもいいかも。九谷焼の特徴が盛り込まれたお茶碗♪

土台の金色、そして大胆な菊の花の絵模様♡

華やかで大胆な絵柄で、九谷焼のあらゆる特徴が注ぎ込まれた豪華なお茶碗です。

花びらは一枚一枚丁寧に金の絵の具で描かれています。

普段使いにするのはもったいないくらいですね!

リビングにさりげなく飾っておくのもいいかもしれません♪

色違いの椿がかわいい♡ふるさと納税返礼品の夫婦茶碗

石川県能美市のふるさと納税返礼品をご紹介いたします。

能美市は石川県の南部に位置し、日本海と緑豊かな丘陵があり、「九谷焼」の町としても有名です♪

色違いの椿が描かれた、ステキなお茶碗ですね♡

華やかでありながら、手作りの風合いも感じることができる一品です。

カップルやご両親とペアで使ってもいいですね!

40,000円の寄付でもらうことができますよ。

幽玄な銀彩と味のある貫入技法が印象的な九谷焼のお茶碗♪

貫入という焼き物の技法によって付いたヒビのような模様が味がありますね!

胴にあしらわれた銀彩は、全体に幽玄な雰囲気を醸し出しています♡

銀彩とは、銀箔を貼り付けてその上から釉薬を施す技法。

製作したのは宗秀窯の山上明弘氏。

優美で奥深い作品を多く生み出している作陶家です。

ご夫婦の記念品に、ぜひ一ついかがでしょうか?

お茶碗の内側に描かれた椿の絵柄が上品♪九谷焼職人のこだわりを凝縮!

外側ではなく、内側に絵付けがされている珍しい九谷焼のお茶碗です♪

大きくふんわり描かれた椿の花がとっても上品ですよね♡

お茶碗の外側はざらりとした手触りで持ちやすく、内側はしっとりなめらか。

触れた時の肌触りが滑らかになるように、生地には能美の土を用いており、こだわりが感じられます。

使いやすさにこだわったお茶碗は、プレゼントにもピッタリ!

長く使っていただけるお茶碗です。

インダストリアル・デザイナーの野川逸夫氏が九谷焼のお茶碗をデザイン!

九谷焼の色鮮やかな黄色が効いた、見ても使っても楽しいお茶碗です♡

製作している「まはりや窯」は、有名なインダストリアル・デザイナー野川逸夫氏がデザインを手掛けており、20年近く研究を重ねた成果を九谷焼の陶器に表現しています。

加賀文化の伝統を重んじながら現代の感覚を加えたデザインと、持ちやすさを追求したちょっと変わったフォルムが人気です!

お子さんのお茶碗にしたら、かわいいかも♪

お茶椀の胴に描かれた白うさぎの絵柄がかわいい!九谷焼作家、万作氏の作品

土色の生地に白うさぎが月に向かって飛び跳ねている、かわいらしいデザインのお茶碗と湯呑のセットです!

月の模様に使われているのは、金箔でとっても豪華。

細かく切り分けた金箔のかけらを組み合わせて月の形を表現しています。

夫婦茶碗と夫婦湯飲みのセットなんて珍しいですよね♪

製作者は、第11回九谷焼デザインコンクールなど、数多くの受賞経験のある万作工房の万作氏。

素朴で温かさの中にも、万作氏のセンスの良さが光ります。

ぜひ、ご夫婦でご使用ください。

きっと食卓の会話に花が咲きますよ♡

宮内庁御用達窯が作る、縁起の良い松竹梅が描かれた九谷焼の夫婦茶碗♡

白磁の上に淡い青い色で描かれた細かい文様が、とても上品なお茶碗♡

松竹梅が描かれ縁起が良く、高級感漂うデザインでありながら、シンプルで飽きがこない、毎日使うには持って来いのデザインですね♪

薄くて軽量なのも、使い手のことが考えられており、手に取った瞬間優れたお茶碗であることお分かりいただけると思います。

七福神の一人である福禄寿が描かれた縁起の良い九谷焼の夫婦茶碗♪

福禄寿とは、七福神の一人で長い頭に白ひげを蓄えたおじいちゃんのような神様!

その名前には

福:幸福

禄:金銭に恵まれる

寿:長寿

といった意味があり、大変縁起が良いとされています。

そんな縁起の良い福・禄・寿の文字が描かれたお茶碗はとってもご利益がありそうですよね。

その文字や周りの模様は全て職人さんの手きで一つずつ丁寧に描かれており、手描きだからこその深い味が出ています。

ご夫婦でおめでたいお茶碗を使って幸福を引き寄せてください♪

おわりに

九谷焼の茶碗特集はいかがでしたか?

九谷の五彩による華やかで独特な色彩と、重厚な和絵具の質感とともに、伝統的な古九谷から現代風のものまで実にいろいろな茶碗を紹介させていただきました。

昔ながらの伝統を重んじながらも、一方で現代のライフスタイルのニーズに合わせて、デザインも変化し続ける九谷焼。

最近は日常使いに楽しいデザインや、人気キャラクターを用いたかわいいデザインもたくさん生み出されています。

現代における九谷焼は、 それぞれの作家や窯元が各々の技術で趣向を凝らした現代的なアート作品へと変化を遂げているのです。

これを機会に、古都金沢へも行ってみましょう!

九谷焼とは、石川県南部で江戸時代から作り続けられている、色鮮やかな絵付けが施された陶磁器です。九谷焼の特徴である豊かな色彩と繊細な絵柄は、その美しさで国内のみならず世界中の人々から賞賛を浴びてきました。また、昭和50年(1975年)には、経済産業大臣から国の伝統的工芸品として認定されました。

日本の伝統的工芸品として知られる、石川県の陶磁器「九谷焼」。

鮮やかな色絵が特徴の九谷焼は、その華やかさで多くの人々を魅了してきました。

今回は、そんな九谷焼の歴史と技術を受け継ぎ活躍する窯元をご紹介していきます。

窯元によって特徴が異なる、九谷焼の魅力にぜひ触れてみてください♪

九谷焼は、明暦元年(1655年)加賀藩の命により、有田で陶技を学んだ後藤才治郎が、江沼郡九谷村で開窯したのが始まりです。現在では宮内庁へも納入されるなど、国内外からも広く愛されています。素晴らしい焼き物である九谷焼の中から、今回は今すぐ欲しくなってしまうような素敵なマグカップをご紹介します。

九谷焼は石川県南部で生産される伝統工芸品で、緻密で色彩豊かな色絵が特徴的な磁器です。伝統工芸品の陶磁器というと、少々高価で手が出しにくい…と、思われるかもしれませんが、小さな品でしたら手軽に買えるものもあります。そこで、今回はお手頃なものから、少し高価な物まで、九谷焼の湯呑をご紹介していきたいと思います!

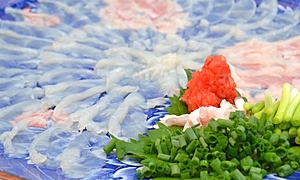

「ジャパンクタニ」。世界からそう呼ばれるようになった九谷焼。九谷焼のふるさとは石川県の金沢、小松、加賀、能美です。もともと九谷焼は器として使って楽しめる伝統工芸品であり、決して敷居が高いものではありません。今回は、特別な日だけでなく、普段も使える素敵な九谷焼のお皿をご紹介します!

宮内庁を通して海外の著名人への贈答品としてもその名を轟かせる「九谷焼」。九谷焼の絵柄は、九谷五彩といわれる赤・黄・緑・紫・紺青色を基調として描かれます。こうした九谷焼から生み出された、素敵な茶碗をいくつかご紹介いたしましょう!

日本の伝統美が生んだジャパン・ブランドの和食器で、暮らしに素敵な演出をしてみませんか?和食器は和食だけでなく、洋食にもコーディネイトしやすく、盛り付けが映える、モダンでおしゃれなデザインのものも多いんですよ♪今回は、日常使いから大切な方へ贈りたいギフトまで、オススメの和食器をご紹介していきます!

石川県は日本の中部に位置し、カニやノドグロなど日本海の美味しい海鮮が有名です。そんな石川県では、何百年も前から受け継がれてきた技術で作り上げた、20品目以上の伝統工芸品が存在します。この記事では、その中でも経済産業大臣によって「伝統的工芸品」として指定されている10品目をご紹介します。

日本には何十年、何百年も前から受け継がれてきた技術を用いた、伝統工芸品が数多く存在します。技術の革新により機械化が進み、安価で使いやすい商品がどんどん市場に出回っている昨今、手作業で作られる伝統工芸品は需要が少なくなり、追い詰められているのが現状です。

伝統工芸士とは、経済産業大臣指定の伝統的工芸品の製造に従事する技術者かつ高度な技術・技法を保持する職人のことであり、国家資格です。この記事では、なるにはどうしたらよいのか、伝統的工芸品の種類や伝統工芸士の資格・認定について、女性工芸士の活躍のほか、もっと伝統的工芸品に触れるために活用したい施設などをご紹介します。

私たちの食生活になくてはならない“お米”。いつもなんとなく同じお米を選んでいるけれど、本当はもっと美味しいお米に出会ってみたい、料理ごとに相性の良いお米を食べてみたい、そう思うことってありませんか?そこで今回は、有名なお米の品種や特徴・違いについて、神保町で郷土料理屋を営む女将さんの解説付きでご紹介します。