こんにちは!

ワゴコロ編集チームの生田目です。

みなさんは、日本の伝統工芸品や伝統文化に興味はあるけど、何をしたら良いか分からない・・・ って思ったことありませんか?

そんな方にはまず伝統工芸体験がオススメ♪

実際に手に触れることでその深い魅力を知ってもらいたい!

ということで、ワゴコロ編集部が全国の伝統工芸体験を紹介していくワゴコロ体験レポート

記念すべき初めての体験は、都会のど真ん中新宿区上落合にある「二葉苑」での染色体験です!

知ってましたか?実は染物は新宿区の地場産業なんです。

都内でも伝統工芸に触れるチャンスはたくさんありそうですね!わくわくっ♫

日本における藍染とは蓼科の藍という植物“蓼藍(たであい)”を使った染め物のことです。この記事では、藍染とはどのようなものか、藍染の歴史や作り方、藍染の作品のほか体験できる場所などをご紹介します!

染の里 二葉苑

大正9年創業。江戸染色の技法を受け継ぎ、伝統を守りながら後世に伝えるために新しい取り組みにチャレンジをしてる工房です!

遠くから見ると無地だけれども、近くに寄って見ると繊細な文様が描かれている「江戸小紋」。

中近東にルーツをもち、人物、鳥、草花などを図案化して、渋いトーンでエキゾチックな雰囲気が漂うものが多い「江戸更紗」。

この2種類を型紙を使った「型染め」の技法で着物や帯、和装小物だけでなく、現代の生活にも馴染むように、染色された布を使ったアクセサリーや小物も作っています♪

二葉苑さんでは江戸時代から続く“型染め”の技法で「テーブルセンター作り」を体験することができます。

14枚の型紙を使い、7色の染料で濃淡をつけて染め上げます。

なんと!

石原さとみさんも東京メトロFind my Tokyo.で訪れ、染物を体験されていました。

新宿区にいることを忘れそうな風情のある住宅地にひっそりと佇む工房。

落合という地名の由来は「神田川と妙正川が落ち合う場所」。

かつては豊富な水量と綺麗な水を求めた染色職人達が集まり、数百点の染め工房が存在していたそうです。

10年前に建て替えられ、とっても綺麗で見学しやすくなりました。

職人さんたちの作業場がガラス張りなので、外からでも作業の様子を見学できます。

しかし、染色体験参加者は特別に工房に入り見学させてもらえます。

せっかく訪れるなら、是非体験されることをオススメします!

まずは工房の中を見学

引 き場

図柄に手作業でハケや筆を使って色をつけていく場所。

ここで着物のデザインを最終的に華やかな図柄に仕上げていくそうです。

生地が宙に浮いています!

床や机を伝って染めたくないところまで染まってしまうことを防ぎ、

ムラなく染めるために布を張らせて浮かせた状態で染めていくそうです。

壁には数十種類の刷毛が掛けられていました!

よく見ると形や大きさが違いますね。

色や柄によって使い分けているそうで、どの刷毛を使うかは職人さんによっても違うそうです。

皆さんお気に入りのMYハケがあるんですね♪

こちらの瓶に入っているのは染料です!

彩色するために最も重要な染料。

こだわりの色を出すために職人さんが色を調合することもあるそうです。

同じ青でも何種類もあり、常時用意してるのは200色くらいで秘伝のレシピを加えると、なんと!約3000色。

沢山の色を使って美しい色に染め上げているんですね〜。

ここからは外からは見ることができない工房の奥に入っていきます!

水 元

布を洗ったり、染め上がった布を蒸したりする場所です。

蒸し終えた布を洗う水槽。

物にもよりますが、こちらの木の蒸し器でだいたい100℃で50分程蒸すそうです。

昭和39年までは水道設備も整っていなかったので目の前の川で洗っていたんだとか!

思わず「つ、冷たそう〜!」と声に出してしまいましたが、職人さんは「真冬は水道水の方が冷たい」とおっしゃっていました。

板 場

江戸小紋や今回体験する江戸更紗など“型紙”を使って染色の作業が行われます。

とっても長い一枚板の上で作業します。

この木はもみの木で7m程あり、ここまで長いもみの木は現在入手が難しくすごく貴重なんだそうです!

このように型紙を変えながら色を重ねていきます。

型紙のサイズは決まっており、ひとつの枠で同じ作業を36枚分繰り返すのでとっても手間がかかっていますね!

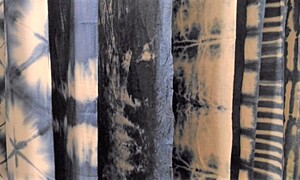

このようにとーっても細かく、美しい柄の生地に仕上がります。

ひとつの枠を染め上げたら型紙をずらしまた染めていくのですが、よ~く見てもどこが継ぎ目なのか全然わかりませんでした。

お見事!職人さんの腕の見せ所ですね

染色体験スタート!

貴重な工房内を丁寧に案内してもらい、それではお待ちかねの体験スタート!

体験ではコットン生地のテーブルセンターに色を重ねていきます。

どんな仕上がりになるか楽しみですね♪

まずは板に布を固定させます。

板に水を吹きかけて染めたい布を置き、しっかり上から抑えると…

あら不思議!ピッタリと布が板にくっつきます!

これは、板にもち米を砕いて湯がいたものが塗ってあり、水をかけて濡らすことで糊のような働きをするんです。

1年に1度程塗り直すそうです。(もち米だけに持ちがいい!笑)

着物は肌に触れるものなので化学的な糊ではなく自然のものを使っているそうです。

固定した布の上に型紙を画鋲で固定していきます。

染色準備万端です!

これから全部で14枚の型紙を乗せていきます。

“丸バケ”と呼ばれるハケを使います。

このハケに染料をつけタテヨコに色を重ねていきます♪

そしてハケの毛はとっても柔らかい!

一体何の動物の毛だと思いますか?

正解は“鹿”だそうです。

奈良に沢山いる鹿ちゃんの毛ってこんなに柔らかいんですね!

で、なぜ鹿の毛を使っているかというと、鹿の毛はハートのような形をしていて、毛の断面を見ると中に穴が空いているそうです。

その穴に染料が入り力加減次第で薄くも濃くも色がのるんですって。

発見した人本当にすごいですね!!昔の人の自然を利用した知恵に脱帽です。

力を入れて擦ってしまうと濃くなり滲んでしまうので力を抜いて肘を固定して動かすのがポイント!

お化粧をするみたいに柔らかーくハケを動かしましょう。

私は最初力が入りすぎていたようで少し滲んでしまいました…

初めてのことって緊張するのでつい肩に力が入って力みがちなんですよねー。笑

次の型紙がズレないように印をつけます。

マジックで三角の印をつけてその印に合わせて次の型紙を重ねます。

単純なことですが考えた方すごいな~!!

職人さんが普段染めてるものも同じやり方で重ねているそうなのですが、よ~く見ないとわからないくらい小さい印だそうです。

印に合わせて次の型紙を重ねて固定し、いざ2枚目に♪

14枚の型紙を使い、7色で染め上げていきます。

違う色の染料をハケにつけて布の上を滑らせる。

繰り返して色を重ねていくことで、自然な濃淡ができていきます。

色を重ねていきどんどん美しい柄が浮かび上がっていきます。

どんな仕上がりになるかとっても楽しみですね♫

染め上がった作品を先ほどの蒸し器で15分ほど蒸していきます。

蒸し上がると色が少しはっきりとするそう。(ドキドキ!)

待ってる間に型紙をたくさん見せてもらいました。

“伊勢型紙”と言い、これも伝統工芸品!

一つひとつ職人さんの手彫りだそうですが全くそう見えない細かさ!

今の技術では機械で再現できないそうです。

これぞまさに職人技!

そうこうするうちに蒸し上がり、お待ちかねの完成!

じゃーーん!

同じ染料、同じ型紙を使っているのに人によって全然違う仕上がりになるんです。

友達同士やカップルで来て違いを比べたら盛り上がりそうですね♪

本格的な蒸しの作業も加わり約2時ほどで完成!作品は当日お持ち帰りできます。

型紙を重ねることでこんなに細かく鮮やかな柄が浮かび上がり感動しました!

自分で作ったものって世界にひとつだけですし愛着が湧きますね。

私は、集中してものづくりしてるときに頭が空っぽになる感覚が心地よくてものづくりって改めていいなって思いました。

伝統工芸を実際に体験してみたい方。

ものづくりや工房見学が好きな方。

染物やお着物に興味がある方ぜひオススメです♫

二葉苑さんではショップも併設してあります。

着物に関する帯揚げ帯留めなどはもちろん、かんざしや染め上げた布を閉じ込めてある指輪などのアクセサリー類も販売されていて、見ていてとって楽しいです♫

また、季節に合わせた植物を使った草木染めや季節の柄の染色体験も行なっております。

ホームページから確認して頂いて、是非自分のオリジナル作品作りを体験してみてください!

染物体験がしたくなったら

東京都新宿区上落合2-3-6

Tel. 03-3368-8133

営業日:火曜日~土曜日 11:00~17:00

休館日:日曜日・月曜日

型染め体験

開催日時:毎週水・土曜 13:00〜

体験料:2700円(税、材料費込み)

持ち物:エプロン

※要予約、季節により配色に変更有り

東京都新宿区高田馬場に東京手描友禅のアトリエを構える小倉染芸。

格調高く、深い色合いの作品が特徴である。

取材させていただいた隆氏の師匠である父の貞右(ていゆう)氏は、多数の賞を受賞し、上皇后美智子妃殿下の訪問着を作った経験もある。

この度は、平成30年に伝統工芸士を取得した3代目の小倉隆氏にお話を伺った。

ワゴコロ編集部による、東京都中央区銀座にあるお香専門店「香源」さんでの“手作りお香体験”レポートです。

伝統文化を知るだではなくて「体験を通してより深く魅力を知ってもらいたい」と始まったこの企画。

ワゴコロ編集部が行く、“伝統工芸体験レポート“、今回は「組紐」です。上野にある1652年(承応元年)創業、現在10代目の老舗“道明”さんにお邪魔してきました!