京都の文化が生み育てた「京友禅」は、和装に親しまれる方には馴染みが深く、また成人式や婚礼など礼装用の着物で目にする方も多いでしょう。

華やかで優雅な絵柄で染められる京友禅は、世界からも評価される日本の伝統的工芸品でもあります。

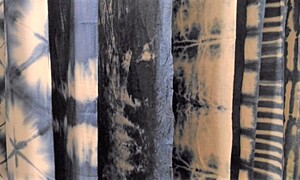

手描きの京友禅の魅力は、何通りもの工程を経て生み出されるもの。

そんな職人の伝統技術が300年以上も受け継がれてきた京友禅とは、いったいどのようなものなのか。

この記事では、京友禅の歴史や特徴、魅力、そしてその制作工程について詳しくご紹介していきます。

京友禅とは?特徴と魅力

京友禅とは、江戸時代前期から京都で発展し生産されてきた、伝統ある模様染めのことです。

昭和51年(1976年)には、経済産業大臣から国の伝統的工芸品として指定されました。

それでは、国も認める京友禅の魅力や特徴とはどのようなものかをみていきましょう。

日 本三大友禅の一つ

京友禅は、「日本三大友禅」の一つでもあります。

友禅とは、絹の生地に直接筆で絵を描くように色を付けていく染色技術のことをいい、一番歴史が古いとされる京都府で作られる“京友禅”のほか、石川県の“加賀友禅”、東京都の“東京友禅(江戸友禅)” があります。

日本三大友禅の中でも、京友禅は最も豪華絢爛であると評されています。

京 友禅の魅力

京友禅の魅力は、何と言っても色彩豊かな染料を使い、絵画的に四季折々の自然や伝統文化が表現される、その模様でしょう。

模様の内側から外側へ向けて薄くぼかされる職人技のグラデーションは、優雅で華やかな京友禅の魅力を一段と際立たせます。

京 友禅の特徴

京友禅の特徴は、古典的な花鳥風月や格式のある有職文様※を取り入れながら、優雅ではんなりとした美しさにあります。

また、描かれる模様は写実的というよりは、図案や絵画的であることも大きな特徴の一つです。

さらに、染め地には金銀箔や金糸銀糸の刺繍がなされ、煌びやかさも持ち合わせ、高度な職人の技術がぎゅっと詰め込まれています。

制作工程ごとに技を磨いた職人が分業で作品を仕上げていくスタイルも、京友禅の特徴となっています。

※有職文様:平安時代に宮中行事や儀式に詳しい学者などの有識者が着ていた衣服の模様。元は中国から伝来したもので、公家の装束や身の回りの道具、建物の内装などにも用いられてきた。

京友禅の歴史

京友禅の歴史は、江戸時代の元禄年間(1688年~1704年)に、京の扇面絵師(扇絵師)・宮崎友禅が、奈良時代頃から伝わる染色技法を元にして考案したことがはじまりです。

友禅という名も、宮崎友禅の名前から名付けられました。

宮崎友禅が描く扇の画風を着物の生地に取り入れ、京友禅の染め技法が確立されました。

町人文化が最盛期を迎えた京都では、華やかな絵画風の友禅がもてはやされ流行したのです。

また、京都が堀川、桂川、鴨川など染色に欠かせない豊かな水源に恵まれていたことも、さらなる京友禅の発展の鍵になりました。

明治時代になると、西洋から入ってきた化学染料と糊を混ぜ合わせ、型紙を使って模様を染める写し友禅染め(型友禅)が考案されます。

これにより、京友禅は大量生産が可能となり、それに伴って染色技法の幅が一層広がっていったのです。

絵 画のように美しい、京友禅の技法

京友禅は、図案の花鳥風月などをより優雅で上品な雰囲気の京好み にデザインした、絵画的な美しさを持ちます。

それを可能にするのが、模様を描く染めの技法。

ここでは、京友禅の主な4つの技法についてご紹介します。

手 描き友禅

伝統的な手描き友禅は本友禅とも呼ばれ 、一枚の着物が完成するまで20以上の工程が必要 となります。

京友禅では図案から下絵、彩色など、作業のそれぞれに専門の職人が充たる完全分業制がとられています。

すべてが手作業 、かつ繊細 で緻密な高い技術が求められるため、京友禅の技法の中でも大変手間と時間のかかる技法です。

型 友禅

型友禅は型紙と色糊を用いて染める技法で、“板染友禅 ”ともいいます。

明治時代に入り、合成染料が海外から輸入されたことで考案されました。

柿渋紙という防水性の高い型紙を使用するため、手描き友禅とは異なり、繰り返し同じ型紙を使って同じ柄の着物を量産することが可能です。

とはいえ、一色を一枚の型紙で染めるので、模様によっては100枚以上の型紙を使うこともあります。

“摺り染※1”や“しごき染※2”といった高度な技に加え、職人の繊細さと根気が必要な技法となります。

※1摺り染 :染料を刷毛に付けて模様を擦り込んで染める技法。摺り込み染ともいう。

※2しごき染 :染料を、ヘラを用いてしごくように染める技法。

機 械捺染

模様の染めを機械で行うため、継ぎ目もなく、均等に染められるのが機械捺染(プリント)です。

模様を彫った捺染の型(ロール)を色の数だけ用意し、機械にセットします。

一色につき一本のロールを必要とし、それを図案の決められた配色に染まるように、色が違っていないか、試し刷りを行いながら作業を進めます。

機械を使った作業とはいえ、模様が複雑で、色の数が多いほど柄を合わせるのが難しく、高い技術が必要となります。

デ ジタル染め

デジタル染めとは、フォトショップやイラストレーター等の画像ソフトを用いて、筆の代わりにグラフィックペンで図案を描き、プリンターで染めていく技法です。

例えば、図案の花びらなどは一枚一枚ペンで描いてから、色は色見本の番号を入力していきます。

それをプリンターで染め、その染めたものを蒸して洗った後に施す金加工は職人の手で行うといったように、IT領域と熟練の職人の持つ技との融合で制作されます。

京友禅の制作工程

京友禅は下絵から、糊置き、彩色、引き染、蒸し、水元などおよそ20工程を経て完成します。

全てが伝統工芸品としての京友禅には欠かせないもので、それぞれ専門の職人が充たり、完全分業で仕上げます。

ここからは、手描き京友禅の染めにとって重要、かつ主だった制作工程をご紹介します。

【1、図案作成 】

顧客の希望を聞きながらデザインを提案し、図案の構想を練ります。

【2、下絵】

図案の上に、反物を裁断し仮縫いしたものを重ねて、つゆ草の汁の“青花※”で模様を描いていきます。

※青花 :水に触れると消える性質を持つ、手描き友禅を作るうえで欠かせない染料のこと。

【3、糸目糊置】

青花で描いた下絵の輪郭に沿って、細く糊を置いていきます。

この糊が、隣り合う染料との混ざりを防ぎます。

【4、彩色】

糸目糊置した模様の内側に色を付ける作業です。

小さな刷毛や筆を用いて、絵画を描くように表現していきます。

柄が多い場合には100色以上の色を使用することもあり、刷毛の扱い方次第でぼかしなども行われます。

【5、糊伏せ】

彩色した絵柄の部分に、糊や蝋を被せていきます。

これにより染料がほかの模様に入り込むのを防ぎます。

【6、地入れ】

大豆を絞った“豆汁”や、乾燥した“ふのり”をお湯に溶かしたものを生地に引いていきます。

染料を染み込みやすくする効果があります。

【7、引き染め】

染料を色合わせした刷毛で、生地全体をムラのないように染めていきます。

濃い色は2~3度重ねて染めていきます。

【8、蒸し】

引き染の工程が終わったら、約100度の蒸気で20分~50分間蒸して、色を生地に定着させます。

【9、水元】

良質の水で染料や伏糊を洗い流します。

昔は、鴨川や桂川で染めた反物を洗ったため、その風景は京都の風物詩でした。

水元の後で金彩や刺繍をするなどの加工に入ります。

このように、数多くの細かな作業工程を経て京友禅は作られています。

※京友禅の作業工程は、工房により違いがあります。

京友禅体験ができる場所ってある?

※本記事の内容は2020年11月時点のものです。

掲載内容は変更していることもありますので、正式な情報については事前に各施設へお問い合わせください。

京 友禅体験工房【丸益西村屋】(京都市中京区)

京友禅染めを体験できる工房の中でも有名なのが、京友禅の老舗・丸益西村屋です。

体験コースには、入門コース(1~1.5時間、1,300円~)や本格コース(3~5時間、21,000円~)があり、型紙とハケを使う“摺込友禅”を体験できます。

エコバッグ、ブックカバー、風呂敷、のれんや京扇子などを、自分の好きな絵柄や色で染めることができますよ。

京 友禅染体験工房【古代友禅株式会社】(京都市下京区)

京友禅染体験工房・古代友禅株式会社では、友禅染職人の指導の元で“型染め”の京友禅を体験できます。

巾着、風呂敷、ハンカチからTシャツまで10種類の中から選び、伝統的な模様や花、動物など自分の好きな柄を染めていきます。

体験時間は大体30~40分程度。

料金も素材の種類によって変わりますが、1,280円からとリーズナブルな価格のものから体験することが可能です。

仕上げに、作品に自分のサインを入れて出来上がり!

そのまますぐに持ち帰ることができます。

工 房見学と染め体験【岡山工芸株式会社】(京都市伏見区)

日本初の手描友禅・女性伝統工芸士である岡山武子をはじめ、手描友禅伝統工芸士が3名揃う岡山工芸では、工房見学と手描友禅の体験ができます。

どちらも所要時間は30分~1時間程度で、工房見学は500円、体験は1800円から可能です。

なお、体験では、ポストカードサイズの染額や、ハンカチ、帯揚げ(ストール)などを選び、筆や刷毛で染めていきます。

初心者でも染めやすいように準備してありますが、好きなデザインを加えることも。

ハンカチや帯揚げ(ストール)は工房で後加工を行い、体験後1ヶ月ほどで発送してもらえます。

おわりに

300年もの歴史を持つ京友禅は、豪華でありながら優雅な京都の文化が結集されたもの。

そんな京友禅の着物はいずれも高価で、なかなか手にする機会がないかもしれませんが、現在は雑貨などにもその技法が活かされています。

スマホケースやお財布、ストール、ネクタイなど、身近な持ち物でも京友禅を感じることができますよ。

ぜひ、京友禅の染めの歴史や文化に触れながら、職人技が生み出す雅びな世界を味わってみてはいかがでしょうか。

日本には伝統的なものが数多くあり、染色、染物技術もその一つです。

染色(染物)といえば着物をイメージする人も多いと思います。

着物の種類は染め方によって多種多様で、希少価値の高いものから日常的に着られるものまでさまざまです。

京都市北西部の一帯を指す「西陣」は、日本だけでなく世界でも織物の産地として知られています。

「染の着物に織りの帯」という言葉がありますが、織りの帯でも品格が高いといわれているのが西陣織の帯です。

そんな日本を代表する織物である西陣織とはどんなものなのか、その魅力や特徴をご紹介します!

日本列島のほぼ中央に位置し、南北に長く、北は日本海と福井県、南は近畿地方の他府県すべてと接する京都府。そんな京都府では、何百年も前から受け継がれてきた技術で作り上げた、80品目以上の伝統工芸品が存在します。この記事では、その中でも経済産業大臣によって「伝統的工芸品」として指定されている17品目をご紹介します。

伝統工芸士とは、経済産業大臣指定の伝統的工芸品の製造に従事する技術者かつ高度な技術・技法を保持する職人のことであり、国家資格です。この記事では、なるにはどうしたらよいのか、伝統的工芸品の種類や伝統工芸士の資格・認定について、女性工芸士の活躍のほか、もっと伝統的工芸品に触れるために活用したい施設などをご紹介します。

東京都新宿区高田馬場に東京手描友禅のアトリエを構える小倉染芸。

格調高く、深い色合いの作品が特徴である。

取材させていただいた隆氏の師匠である父の貞右(ていゆう)氏は、多数の賞を受賞し、上皇后美智子妃殿下の訪問着を作った経験もある。

この度は、平成30年に伝統工芸士を取得した3代目の小倉隆氏にお話を伺った。

友禅教室 隆生工房のご紹介ページです。 本文ページ緑のボタンから体験レッスン、本レッスンへのお申込みができます。

日本には何十年、何百年も前から受け継がれてきた技術を用いた、伝統工芸品が数多く存在します。技術の革新により機械化が進み、安価で使いやすい商品がどんどん市場に出回っている昨今、手作業で作られる伝統工芸品は需要が少なくなり、追い詰められているのが現状です。