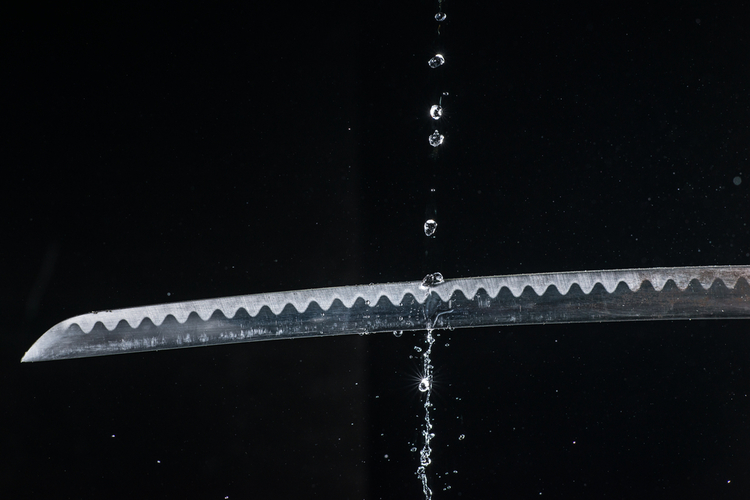

玉鋼とは?~日本刀の材料になる良質な鋼~

日本刀の材料になる良質な鋼、玉鋼。

玉鋼は純度の高い鉄で、鍛接しやすく、熱することで硬く粘り強くなり、錆びにくく研磨しやすいという特性があります。

硬さや靱性が日本刀にぴったりの奇跡の鉄ともいえます。

純度の高い脆さが少ない玉鋼を使うことで、薄く打ち延ばし、折り返し鍛錬※することが可能になりました。

その純度の高い玉鋼を作ることができるのが、日本古来の製鉄方法「たたら製鉄」です。

※ 折り返し鍛錬:鍛錬して不純物を叩き出して炭素を均一化できる上に、折り返すたびに鉄の層が重なり、より強い鉄ができます。しかしすべてが硬いと折れやすい欠点があります。

刀鍛冶は、日本刀を作る職人で、刀工、刀匠ともいいます。日本刀とは折り返し鍛錬など日本特有の製造方法で作られた反りのある刀で、平安末期の11~12世紀頃に成立したとされています。以降、これが日本刀の主流になり、時代の変化に応じて様々な形状、種類の刀が作られました。

た たら製鉄

たたら製鉄とは、日本古来の製鉄法で、木炭の燃焼熱を使って低い温度で砂鉄を還元(精錬)して鉄を取り出す手法です。

ちなみにたたらとは、送風機である「ふいご」をたたらと呼んでいたことから、炉や建物もたたらと呼ばれるようになりました。

その装置は粘土製のたたら炉と、防温、防湿するための地下3m程度の地下構造からなっています。

作業は、熱した粘土製の炉の中に送風装置で風を送り込んで温度調節しながら、木炭と砂鉄を30分ごとに交互にくべいれる作業を繰り返します。

その量やタイミング、温度に神経を研ぎ澄ませて三日三晩火を絶やさずに続けます。

時間がたつにつれ、砂鉄が精錬され、やがて炉の底に鉄の塊のケラができ、どんどん大きくなっていきます。

機が熟したと判断すると、炉ごと破壊して約2.5トンの黒い塊であるケラを取り出します。

1000℃以上ある燃えたぎるケラを取り出すので、息苦しいほど熱くすさまじい迫力です。

このケラを砕いて玉鋼を取り出しますが、玉鋼の中でも等級があり、日本刀に使える玉鋼は1割程度しか得られないようです。

高 純度の理由

たたら製鉄ではなぜ高純度の玉鋼を作ることができるのでしょうか。

玉鋼の原材料となる砂鉄に不純物が少ないこともありますが、たたら製鉄では木炭の燃焼熱を使い、低温で時間をかけて砂鉄を還元させているからです。

砂鉄を使うことで低温度の木炭燃焼でも鉄に還元できる一方、不純物の還元は進まず、ガスなども溶け込みにくいので高純度の玉鋼ができるというわけです。

しかも、凄いのはこの時の玉鋼の炭素含有は1%余りですが、この後の刀鍛冶の工程で折り返し鍛錬をして不要な炭素をたたき出していくと、刀に適した硬すぎない0.7%前後の炭素量にまで下がります。

不純物が多いともろくなり鍛錬も難しいのですが、折れずに鍛錬ができる玉鋼だからこそできる技。しかも刀鍛冶は長年の経験や知見で、この絶妙なバランスを実現します。

「たたら製鉄」は、大正時代に一度途絶えましたが、その伝統を惜しんだ公益財団法人日本美術刀剣保存協会(日刀保)が1977年、古くからたたら製鉄の伝統を持つ島根県に復活させました。

それが今の「日刀保たたら」です。

江戸時代と現代の違いと言えば、足踏みで動かす人力のふいごが電動に変わった程度で、そのほかは伝統的な方式となっています。

水へしと小割りと積み沸かし

ここから刀鍛冶の作業が始まります。

玉鋼はそのままでは炭素の量も不均一で硬すぎたり、もろすぎたりして使えません。

まずは玉鋼を選別します。

水 へし

玉鋼を熱して叩いて薄く打ち延ばし、板状にして水に入れて急令すること。

熱して叩くときは強く打つとバラバラになるので、最初は低温で軽く打ち、鋼をなじませて温度を上げ、強く打ちます。

水に入れると炭素量が多くもろい部分は砕け落ちます。

ここでできたものを「へし金」と呼びます。

小 割り

へし金を小さく割っていくこと。

【ポイント】

炭素量の多い部分は叩くと割れますが、炭素量が少ない部分はきれいに割れません。

断面を見て炭素の量や不純物の有無を確認します。

炭素量が多く硬い部分は皮鉄、少なく軟らかい部分は心鉄にします。

積 み沸かし

積み沸かしとは、小割にした鋼をテコ台の上にのせて、これを火床で沸かす作業のことです。

沸かすとはしっかり熱を通すことです。ここで小割の玉鋼を種類ごとに塊にします。

テコ台ごとに水にぬれた和紙で包み、ワラ灰をかけて泥汁をまぶして、火床に入れて沸かします。刀鍛冶は五感を働かせて絶妙のところで火床から取り出します。

1つの目安は刀身の青から橙色、山吹色へと変わるなか、山吹色の炎の強さを見極めます。

【和紙で包む】

形を崩さないためと泥水が入り込むのを防ぐ。

【泥汁やワラ灰】

ワラ灰は空気を遮断して鋼の焼き減りを防ぐ。

泥は中心にまで熱を伝える役割と不純物を取り除く効果があるともされています。

下鍛え

下鍛えとは、まとめた鋼を熱して叩いて打ち延ばし、真ん中にたがねを入れて折り返していくことです。

これを何度も繰り返し、不純物や余分な炭素をたたき出して粘りを出して強くします。

鍛える回数が多すぎると、炭素が減りすぎて柔らかくなってしまいます。

15~20回が多いようですが、仕上がりの時に最適の炭素量になるように、刀鍛冶が長年の経験と感覚で決めます。

【一文字鍛え】

たがねを入れて縦に折り返す。

【十文字鍛え】

縦、横と交互に折り返す。

【四方柾】

一文字鍛えの後に側面を上向きにして横にたがねを入れて縦に折り返す。

上鍛え

下鍛え済みの短冊状に小割した玉鋼のほか、包丁鉄などの他の鉄も混ぜて並行に積み重ねて沸かし、折り返し鍛錬していくことを上鍛えと言います。

下鍛えが鉄をしっかりまとめ、上鍛えで地鉄を美しく仕上げます。折り返し鍛錬を重ねた鉄は薄い層が重なってパイ生地のような層状の構造になり、それがのちに刀身に文様となって現れます。小片の積み重ね方、折り曲げ方で地肌の文様を予想しながら鍛えます。

【短冊鍛え】

交互に平行に積み重ねる。

【拍子木鍛え】

斜め互い違いに重ねる。

【木の葉鍛え】

直角に重ねる

【向こう槌】

鍛錬の時、刀鍛冶の合図に従って槌を打つ弟子のこと。その役割のこと。鍛錬は1人ではできません。そのため弟子2人~3人が師匠の合図によってリズミカルにトンテンカンと打っていきます。師匠の合図で弟子が叩くことを「相槌を打つ」と言います。

造りこみ

硬い皮鉄で柔らかく粘りのある心鉄を包み込むという鉄の組み合わせにより、折れず曲がらず(斬れやすい一方で衝撃を吸収できて折れにくい)という日本刀特有の機能を発揮する作業。

一番基本的な造りこみは皮鉄をU字型に折り曲げて心鉄をくるんでうちのばす甲伏せと呼ばれるものです。

複雑な造りの場合、粘りを持たせた刃鉄や棟の部分の棟鉄なども作ります。造りこみの違いにより用途に応じた鉄を別々に鍛え、そのパーツをパズルのように組み合わせて優れた機能を持つ刀身を作り上げます。

【本三枚】

刃の部分に硬い刃鉄を、その上に心鉄を置いて両面に皮鉄を置く。

【四方詰め】

本三枚の棟の部分に、別の棟鉄を配置する。

【まくり】

甲伏せでその心鉄の中に中軟の鉄を入れる。

【無垢鍛え(丸鍛え)】

均一の材質で作った1枚構造。

などいくつもあったようですが、時代や流派、それぞれの刀鍛冶によって違います。

日本刀の製造工程の続きは下記記事からどうぞ。

造りこみした鉄の塊を加熱して四角い棒状に叩いて伸ばす作業です。ここでだいたいの刀の寸法や姿形の原型が決まります。刀鍛冶は出来上がりの寸法を考えながら幅、長さ、厚みなどを念入りに調整します。

日本刀の研師には、刀身の断面の姿形を整え、地・刃・棟・切先など一つずつ研磨し刀の切れ味をよくすることに加えて、その刀の持つ本来の美しい姿、持ち味を最大限引き出し、一番よく見えるように表現していく役割があります。この記事では、研師の主な仕事である鍛錬を終えた後の刀の研ぎ方・研磨工程についてご紹介します。

日本刀は優れた武器であると同時に美しい芸術品であり、さらに日本人の精神性を象徴するものとしても受け継がれてきました。古来より武器としての強い信頼と神秘的な美しさを持つ刀剣類には神が宿ると考えられ、江戸時代、日本刀は「武士の魂」を表わすものとなりました。

刀には刀身以外にも多くの金具があります。その1つ、ハバキは主に白銀師が製作します。もう1つ重要な金具が刀の柄と刀身の間にはめているわっか状の金属です。これが鍔です。敵を突いた時に自分の手が刃の方にすべらないように防ぐストッパーです。この鍔で刀の重さを調整して切れ味を良くすることもあったようです。

刀身は刀鍛冶が作りますが、それで終わりではありません。その刀身に合わせて鞘を含めた刀装具が作られます。それらの製作は分業制で、その1人がハバキを作る白銀師です。ハバキとは刀身の根元、刀身と鍔の間に装着してある金具。鍔の上に金色の金具が装着してあるのに見覚えのある人も多いのではないでしょうか。

刀といえば、組みひも(糸)で巻いた独特のひし形模様のある、握りの部分の柄(つか)が気になる人もいるのではないでしょうか。柄の巻きや仕様も先人の知恵や工夫のもと、緻密な合理性の上に作られています。これを担うのが柄巻師。その柄巻の工程をご紹介します。

本記事では、日本刀の中でも最強・最高傑作の刀を紹介します。童子切安綱や三日月宗近などの天下五剣など、日本刀には傑作と呼ばれる刀がいくつもありますが、伝説やエピソードをもとに7本を厳選。その中からワゴコロ編集部が選んだベスト1はどの刀なのでしょうか!?

2018年の紅白歌合戦に、「刀剣男士」が出場することで話題になりました。

ここ数年、日本刀に夢中になる刀剣女子と呼ばれる若い女性たちが急増し話題になっています。

このきっかけとなったのが刀剣乱舞(とうけんらんぶ)というブラウザゲーム。

刀剣男士とは、このゲームに登場する擬人化キャラクターの総称です。

日本刀を見ることができる博物館やカフェをご紹介します。