最近あちこちのお店で見かけるようになった漆器のお弁当箱。

皆さんは手に取られてみたことはあるでしょうか?

それらは一つひとつ職人さんたちの手によって作られます。

時代の流れであらゆるものが人の手ではなく機械で作られるようになっている中、このようにして生み出されたお弁当箱は、私たちに温もりと安心感を与えてくれるはずです。

漆器というと、どこか高級で親しみにくいイメージがあるかもしれません。

そこで、少し漆器についてご説明しようと思います。

木は常に呼吸しています。

漆は非常に丈夫な塗料ですが、乾いて固まってからも目に見えない表面の穴から絶えず余分な水分を吸ったり吐いたりしています。

漆塗りの弁当箱も同様、木地に盛り付けた食べ物の余計な水分を吸収します。

このような性質を持ち合わせているおかげで、朝詰めたご飯も蒸れずに水っぽくならず、昼に冷めた状態でも美味しくいただけるのです。

また、漆には殺菌効果と吸湿効果があり、菌の繁殖を防いでくれます。

特に高温多湿な日本の梅雨から夏にかけては、更にしっかりした衛生管理をしなければなりません。

このようなとき、漆器は木の殺菌効果と同時にダブルで強力なパワーを発揮します。

また、外気温の影響を受けにくいというメリットもあり、冷めにくく冷めてもご飯が硬くなりにくいため、ふっくらしたご飯が味わえます。

今回はこんな素敵な漆器のお弁当箱を、洗剤OKお手入れ楽ちんなウレタン樹脂加工のものも含めていくつかご紹介していきたいと思います!

使うほどに手になじみ、美しい光沢が生まれる漆器は、日本が誇る伝統工芸です。時代とともに発展し、今では「Japan」と呼ばれて世界中から日本の工芸として親しまれています。この記事では、日本人の生活や文化とともに発展を遂げてきた漆器とはどのようなものなのか、その歴史や作り方、お手入れの方法などをご紹介しています。

堅牢優美な外観としなやかなフォルム!二段弁当箱

シックな木目としっかりした作りは、5代目よし彦さんの全手作業による賜物です。

「よし彦」は、万延元年(1860年)より、中山道の宿場町であり木曽漆器発祥の地である木曽福島町八沢において、漆器の製造卸問屋として、江戸・京都などに良質な木曽ひのきなどを素材とした漆器を卸してきました。

良質な木と漆にこだわり続け、およそ150年間誠実さと真面目さをもって仕事に向き合っています。

厳選した国産の木地のみ使用、天然の漆100%仕上げというこだわり様。

いつものランチタイムが贅沢でひときわ幸せなものとなるでしょう!

取り扱いも簡単です。

単品と、箸箱とのセットの2タイプからお選びください。

見た目も可愛くておしゃれ♡木曽ひのきすり漆丸弁当箱

見た瞬間思わず手に取りたくなるような可愛い曲げ物弁当箱。

こちらも「よし彦」の全手作業による賜物です。

持つととっても軽く持ち運びにも便利、しかもお湯や洗剤使用OKで、お手入れしやすく使いやすいのです!

こちらももちろん天然素材、国産の木曽ひのきを使用、弁当箱の合わせ目にも漆をつめて仕上げるこだわり様です。

単品と、箸箱セットの2タイプから選べます!

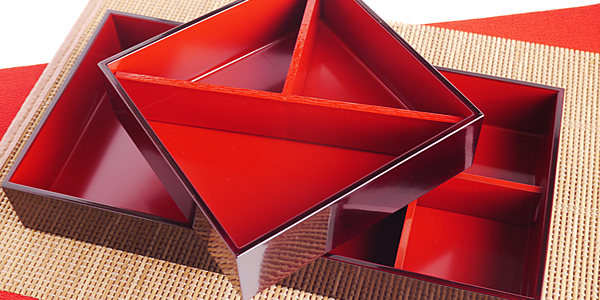

鮮やかな朱色が高級感を演出!根来塗変形二段弁当箱

雅な朱色が際立つ根来塗弁当箱は、和歌山県海南市が生んだ紀州漆器の伝統技法でつくられた逸品です。

19工程三ヶ月を費やして丈夫な下地を作るため、剥離がほとんどなく、普段使いに大変適しています。

優雅な外観から、お正月の重箱として、またはお花見などの楽しい席へお持ちいただいても場が華やぐことでしょう!

漆の艶やかさと奥ゆかしさが際立つ七々子塗り弁当箱

なんと上品な色つやでしょう!

誰かに見せたくなるような素敵なお弁当箱ですね。

七々子塗りは、「魚の卵」という意味で、国の伝統工芸に指定されている津軽塗の技法の一つです。

江戸小紋を思わせる可愛らしい文様が女性からうけ、大変人気の漆器です。

山家漆器店の職人さんが塗り加工を施しました。

3代目の山家俊二さんが経営する山家漆器店は、現在紀州漆器協同組合製造部に所属し、塗り加工を主に行っている漆器製造メーカーです。

さらに、和歌山県のふるさと納税返礼品にもなっています!

桜をかたどったキュートなお弁当箱。彼と一緒のランチに持っていこう♡「桜型オードブル(重箱) 溜塗 花結び」

桜の花に和櫛の柄が可愛い桜型のオードブル重箱。

各段にシールの蓋も付いていて、使い勝手も良さそうですね。

こちらも、山家漆器店の商品です。

雅味がありながらシンプルで丈夫、江戸時代から庶民の日常生活で気軽に使える実用漆器として愛用されてきました。

こちらも、和歌山県のふるさと納税返礼品です!

あの武田信玄が持ち歩いたお弁当箱!「さくらうた 信玄弁当」

模様がとても素敵な山中塗りのお弁当箱です。

信玄弁当箱とはその昔、武田信玄が持ち歩いたことから名づけられた、重ね弁当箱だそうですが、現在にも通じる便利なフォルムですね!

可愛い上にカバンにも収納しやすいかたちで、明日にでも学校やオフィスに持っていきたいお弁当箱です。

人気者ミッキーがお重になった!友人や家族でのお花見やピクニックのお供に「ディズニー3段彩り」

石川県の伝統工芸品である山中漆器とのコラボ商品です。

古典的な味わいに、新しい感覚が調和した生活用品として定評のある逸品です。

内祝いなどのおめでたいプレゼントに、また大勢でのピクニックのお供として是非お使いください。

中子は九つ付いていて、いずれも取り外しが自由、様々な用途に活躍できそうです。

こんな可愛い漆器のお弁当箱があったんだ!「重箱 二段オードブル仕切り・シール中蓋付き 桜型」

花びら型の中子がとてもキュートな二段重箱。

黒塗りに桜の絵柄が上品に描かれています。

こんな重厚感ある外観なら、中のご馳走もさらに美味しそうに生えることでしょう。

通産省より伝統的工芸品の指定を受けている和歌山県の紀州漆器が作りました。

お花見や行楽などのランチボックスとしてお楽しみください!

おわりに

上質で素敵な漆器のお弁当箱の数々、いかがでしたか?

漆というだけで敬遠してしまっていた方も、きっと漆の良さを再発見し、また親しみをもって下さったのではないでしょうか。

漆器こそ日本の風土で生まれ、はぐくまれた、日本の気候に最も適した素材なのです。

皆さんもこの機会に是非、オシャレで機能的な漆器のお弁当箱を見つけて、毎日の食事を楽しく華やかなものにしてくださいね!

普段、どんな食器をお使いですか。ずっと触れていたい手触りや口当たりを、食器に感じたことはありますか。食器を変えれば、食卓が変化します。手になじむ優しい漆器は、食器を手にとって食べる日本食のスタイルに非常に適しています。

漆器は天然素材だけで作られており、軽くて丈夫です。更に、金属のものとは異なり熱くならないので、漆器の箸は非常に優れているのです。それだけでなく、漆器の箸が食卓にあるだけで和のぬくもりや和やかな雰囲気を演出することもできます。そんな漆器の箸の中から17種類のオススメ商品をピックアップしてみましたので、ぜひご覧ください!

漆を重ね塗りして作り上げる漆器。

その歴史は縄文時代から始まり、器や弓、櫛などに使われていました。出土品も多いことからおそらく日常的に使用されていたようです。それが現在では漆器は主に来客時やお祝い事、お正月など「ハレの日」用の食器として使われることがほとんどとなっています。

漆器は日本だけでなく、アジアの広い地域でみられます。中国の浙江省河姆渡遺跡から発見された、約7500~7400年前に作られた木製の弓矢に漆が塗られていたことから、これが最古の漆器とされています。

漆器というと、「手入れが大変そう…」や「敷居が高そう…」といったイメージを持ってはいませんか!?

しかし、実は漆器のお手入れはそれほど難しくなく、いくつかのポイントを押さえておけば、他の食器同様に使えるんですよ♪