日本伝統の怪談会・百物語。

修学旅行の夜のイベントとして体験した方も多いのではないでしょうか?

ですが、その由来や正しいやり方は意外と知られていません。

百物語には呪術的要素もあり、禁忌とされる事柄があるのはご存じでしたか?

今回は百物語について詳しく知りたい方の為に、わかりやすく解説します。

百物語とは?

百物語とは、百本の蝋燭を立て100話の怖い話をする、日本古来の怪談会のスタイルです。

百物語は江戸時代に全盛期を迎え、現代でもさまざまな形で親しまれています。

百物語をする目的は皆で怖い話を持ち寄り、雰囲気を楽しむのはもちろんのこと、古くは武家の度胸試しの意味もありました。

その起源はどこにあるのでしょうか。

百 物語の起源

百物語の起源は正確には不明ですが、鎌倉~江戸時代頃に武家の肝試しとして行われていた説と、戦国の将軍に仕えた御伽衆の寝物語をルーツとする説が有力視されています。

御伽衆とは室町時代の終わりから江戸時代のはじめにかけ、将軍や大名に仕え、能弁な語り手として主人を楽しませた役職をさします。

主人が寝るまで面白い話をするのが彼らの役目であり、艶っぽい話や笑い話が特に好まれました。

その中に日本全国の不思議な話、怖い話も含まれていたんでしょうね。

江戸時代前期の『甫庵太閤記』によれば、字の読み書きができない豊臣秀吉は講談を好み、800人もの御伽衆を抱えていたそうです。

江戸時代に実在した国学者・喜多村信節は、著作『嬉遊笑覧』において、不寝番として夜伽を担った人々が、眠気覚ましに語り合った巡り物語が発端ではないかと述べていました。

百物語の全盛期、江戸時代の怪談事情

百 物語を扱った怪談本の先駆け、『諸国百物語』が火付け役に

徳川が幕府を開き、治世が安定した江戸時代になると、空前の怪談ブームが訪れました。

その火付け役となったのが延宝5年(1677年)に刊行された、作者不明の『諸国百物語』です。

信州(現在の長野県)諏訪にて、浪人・武田信行を中心とする若侍たちが行った百物語の内容を記録した体裁の本書は、今でいうところの実録怪談本に近い趣で、当時流行っていた百物語をいち早く題名に取り入れたことで大ヒットしました。

江戸時代には寺子屋が増え、町民の識字率が上がった関係で、この手の怪談本は身分の上下問わず好まれました。

それまでは武士の度胸試しの色合いが強かった百物語も、皆で座敷に集い、雰囲気を堪能する娯楽へと変化していきます。

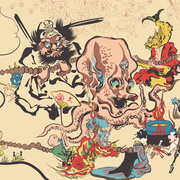

画 狂人、葛飾北斎の百物語連作

この百物語ブームに目を付けたのが、浮世絵の版元・鶴屋喜右衛門です。

商才に長けた喜右衛門は、『富岳三十六景』を世に送り出し、不動の地位を確立した天才浮世絵師・葛飾北斎に、百物語をテーマにした連作を依頼しました。

このオファーを受けた北斎は、『東海道四谷怪談』で有名なお岩や『皿屋敷』のお菊を、おどろおどろしくもコミカルなタッチで描いて人気を博します。

現存しているのは5枚ですが、北斎流のブラックユーモアに満ちた妖怪や怨霊たちは、今もおばけ好きの心を掴んで離しません。

「富嶽三十六景」などで有名な浮世絵師・葛飾北斎。

世界で最も知られた浮世絵師といっても過言ではない葛飾北斎ですが、実は江戸時代後期を代表する奇人としても知られています。

特に引っ越しの回数は、生涯でなんと93回!

彼の奇人ぶりを語るエピソードとしてよく語られます。

百物語の最後に現れる妖怪、青行燈とは?

百物語を100話語り終えると出てくるといわれる、妖怪・青行燈。

名前の由来は百物語の正式な作法として、青い薄紙を張った行燈を百用意し、一話話し終える都度それを消していく儀式からです。

実際100話に達した者が少なく、その正体は謎に包まれていますが、有力視されている説を紹介していきます。

お 歯黒に白い着物の鬼女説

鳥山石燕著の『今昔百鬼拾遺』にて、青行燈はぬばたま※の黒髪と角を持ち、お歯黒を塗った白い着物の女の姿で登場します。

見た目だけなら丑の刻参りのスタイルに極めて近いので、両者が混合したのではないのでしょうか。

本来、百物語では100話語ることは禁忌とされており、必ず99話で止めなければいけません。

かたや丑の刻参りも絶対人に見られてはいけないタブーが設けられており、「話してはいけない」と「見られてはいけない」、二重の禁忌が混ざり合い、青行燈が白い着物の鬼女とされた可能性があります。

※ぬばたま:和歌で「黒・夜・髪・夢」などにかかる枕詞で、黒く艶のあることをさす。

蜘 蛛の妖怪説

荻田安静編著の怪談集『宿直草』には「百物語して蜘の足を切る事」の題で、百物語の100話目に天井から巨大な手が降りてきたという記述があります。

参加者の一人がこれを切り付けたところ、その手は3寸(9㎝)の蜘蛛の脚に変化したそうです。

この説を採るなら、青行燈の正体は化け蜘蛛ということになりますね。

終 焉を飾る怪異の総称説

鬼女説と化け蜘蛛説を紹介しましたが、一番可能性が高そうなのがこちらです。

鳥山石燕著『今昔百鬼拾遺』には、「鬼を談ずれば、怪にいたるといへり」……すなわち「怪を語りて怪至り」の記述があります。

この記述を解釈した人々は、青行燈とは特定の妖怪の名前ではなく、百物語の総仕上げとして起こる全ての怪異を称しているのではないかと推理しました。

鬼女説の項にて、青行燈の名前の由来は百物語に用いる青い行燈と述べましたが、燐を発生源とする人魂も同じ色をしていますよね。

当時の人々にとって、青とは怪異に通じる色だったのかもしれません。

百物語の正しいやり方とやってはいけない禁忌

現代の百物語は随分簡略化されましたが、本格的にやるとなると、色々な道具を揃えなければいけません。

ここでは百物語の際に用意するアイテムや正しいやり方、やってはいけない禁忌をご紹介していきます。

用 意するもの

・場所:3部屋以上の部屋数がある家

・服 :青い着物(人数分)

・道具:鏡

・道具:文机

・道具:青い紙を貼った行燈100個(なければ蝋燭で代用)

百 物語のやり方

百物語は、新月の夜に行います。

まず、参加者全員が青い着物に着替え会場となる家に集まります。

参加者は最低3人以上と定められています。

用いるのは2部屋以上の部屋であり、この中に入りきるなら99人までの参加も許されています。

基本は3部屋で、L字に配置されているのが望ましく、百物語の最中は行燈(蝋燭)を吹き消しに行く以外身動きしてはいけません。

3部屋の明かりを消したあと、一番奥の部屋にだけ100個分の行燈(蝋燭)を灯し、文机の上に鏡を置きます。

その後は行灯(蝋燭)を灯した部屋から一番遠い部屋に移動して、順番に怪談を語っていきます。

話し終えた人から行灯(蝋燭)のある部屋へ行き、行燈(蝋燭)を吹き消し、文机の鏡に自分の顔を映します。

鏡には魔除けと度胸試しの意味があり、参加者は鏡を覗くことで、自分に障りが起きていないかを確かめます。

もし霊が映りこんだら、百物語の終了後にお祓いに行ってください。

上記の作業をこなし復帰するまでの間に次の人が話し出しても、ルール上問題視されません。

99話まで語り終えたら後は何もせず、じっと夜明けを待ってください。

朝日が上るのを待って最後の行燈を吹き消したら終了です。

犯 してはならない禁忌

百物語には、ルール上してはいけない“禁忌”が存在します。

必ず99話で止めること

百物語は100話語ると怪異が起こるとされており、必ず99話で打ち止めにしなければいけません。

最後の行燈(蝋燭)は絶対に吹き消さないこと

最後の行燈(蝋燭)は、朝がくるまで消してはいけません。

消えると何が起きるかは明言されていませんが、江戸時代の怪談本では妖怪・青行燈が出るとも言われ、参加者が祟られる危険があります。

風がない場所で行うこと

風が吹いて火が消えてしまえば、その時点で百物語は成し遂げられません。

全部の火が消えると恐ろしいことが起きるかもしれないのはもちろん、火事の危険性もあるのでくれぐれも注意してください。

途中でやめないこと

100話語るのもタブーですが、たとえば50や64など、中途半端にやめるのもタブーです。

百物語自体が呪術的な儀式なので、途中で解散したら参加者に災いが及ぶかもしれません。

朝までに終えること

百物語の日時に新月の夜が定められているのは、行燈(蝋燭)以外の光を入れない為です。

百物語は完全な暗闇で行わなければ意味がありません。

朝が訪れてもまだ話し続けるのはご法度なので、大人数で話す際はペース配分を考えておくのをオススメします。

百物語をテーマにした本の紹介

江戸時代に隆盛を極めた百物語は、時代小説にもたびたび登場し、その独特の雰囲気でもって読者を夢中にさせてくれます。

ここでは、百物語を題材にした小説や漫画をご紹介していきます。

三 島屋変調百物語(宮部みゆき)

宮部みゆき著の『三島屋変調百物語』は、袋物で有名な三島屋の叔父夫婦のもとに居候するおちかが、さまざまな人々が体験した怖い話や不思議な話を聞き、心の傷を癒していく話です。

この小説自体が百物語をベースにしていますが、シリーズ三冊目の『泣き童子』に収録された「小雪舞う日の怪談語り」はそのものずばり、おちかが武家で催された百物語に招かれるエピソードです。

当時の百物語がどんな雰囲気だったのかがよくわかります。

江戸期にベストセラーとなった怪談本の著者が登場するのも憎い遊び心ですね。

巷 説百物語(京極夏彦)

『巷説百物語』は、怪異譚を集めて諸国漫遊していた戯作者志望の若者・山岡百介が、御行の又市率いる曲者ぞろいの一座と出会い、さまざまな妖怪の仕業になぞらえた悪党退治の仕掛けを目撃します

無類の妖怪マニアの京極夏彦が書いているので読みごたえたっぷり。

勧善懲悪の痛快な読後感を味わえるシリーズなので、時代小説に苦手意識がある方にもオススメしたい一冊です。

百 物語(杉浦日向子)

杉浦日向子著の『百物語』は、江戸時代の人々の身に起きた、怖かったり不思議だったり恐ろしかったりする怪談を集めた漫画です。

古風なタッチと恬淡とした語り口が調和した、なんとも余韻のある作品に仕上がっています。

江戸の習俗も生き生きと描かれているので、当時の暮らしぶりを知る良い手引きになりました。

おわりに

以上、百物語の起源や歴史、詳しいやり方を解説しました。

今も昔も皆で怖い話を持ち寄り、ひと夏のスリルを味わうのは楽しいものですよね。

蝋燭や行燈の幽けき光のもとでは、よく知る仲間も別の顔を見せてくれるかもしれませんよ。

ですが怪異を侮ってはなりません。

実際にやる際はくれぐれもルールを守り、自己責任で挑んでください……。

怪談噺(かいだんばなし)とは落語のジャンルの一つで、演目内で幽霊・化け物・死神など不思議な現象を取り扱う噺のこと。話芸が中心であるため言葉による繊細な情景描写が特徴で、7月~9月には怪談噺の公演が盛んに行われます。今回は、落語の怪談噺の中でも有名かつオススメな怖い話と、怪談噺を得意とする落語家たちについてご紹介します。

日本で昔から語り継がれてきた妖怪たち。

「ろくろ首」という妖怪もまた、そのひとつ。

今回は、そんなろくろ首がどんな妖怪なのか、どんな怪談なのかといったことをご紹介します。

「一枚…二枚……」

悲しげな女の幽霊が、夜ごと井戸に現れては皿を数える……という怪談、番町皿屋敷。古くから知られている怪談話の一つですが、幽霊となった女は誰になぜ殺されたのかと訊かれたら、答えられますか?この記事では、知っているようで意外と知らない「番町皿屋敷」について解説します。

日本の怪談や昔ばなしとして語られる「耳なし芳一」。

耳なし芳一は、日本民俗学者兼作家である小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)が書いた作品『怪談』にも取り上げられている有名な物語です。

この記事では、耳なし芳一のストーリーや縁の神社などをご紹介します。

江戸時代に一世を風靡し、今なお映画や小説で語り継がれる『四谷怪談』。貞女・お岩と色悪・伊右衛門の愛憎劇を発端とする怪談は、何故こんなにも私達の心を惹きつけてやまないのでしょうか?今回は、お岩の祟りは実在するのかなど、四谷怪談の物語や知られざる真実、その歴史をご紹介します。

『牡丹灯籠』とは、落語家・三遊亭圓朝の傑作と名高い怪談噺です。「カランコロン、カランコロン」と響く下駄の音。牡丹の絵が描かれた灯籠を持つ女中と、背後から歩いて来る美しい女性。実は2人は幽霊だった……今回は、幽霊との恋路が描かれた『牡丹灯籠』のあらすじやモデルとなった古典文学、物語のゆかりの土地をご紹介します。