最近、御朱印という言葉をよく耳にするようになりましたよね。

幅広い世代で、各地の御朱印を集めるのがブームになっているそうです。

中には漫画とコラボした斬新な御朱印等も登場し人気になっており、宗教的な行為というよりスタンプラリー的な要素が多分に含まれているようです。

では御朱印とはいったい何なのでしょうか?

神社とお寺での違いなど、御朱印についてご紹介したいと思います。

御朱印とは?

御 朱印って?

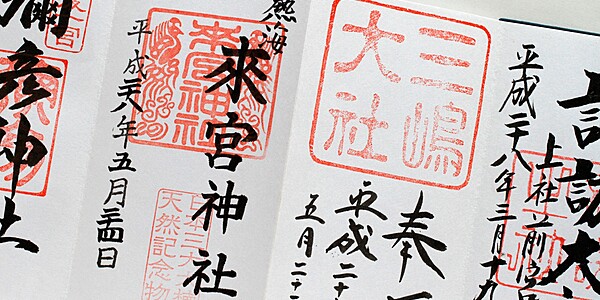

寺社(神社やお寺の総称)をお参りした際に、その証しとして寺社から出される印を押した証明書です。

寺社の名前や、お参りした日付けを墨書きしてもらいます。

押印される印章が朱色で押されることから「朱印」といい、その丁寧な言い方が「御朱印」です。

御 朱印帳って?

御朱印を貰う際は御朱印帳を用意しましょう。

普通のノートでは失礼な行為だと、断られてしまうこともあります。

御朱印の歴史

墨書きの文字に朱印が押されるという現在の御朱印の形式は、第2次世界大戦後に確立したといわれています。

大正後期~昭和初期はスタンプが押されるだけの時代もありました。

また、明治時代は現在に近い形だったようです。

御 朱印の原型は室町時代

御朱印の原型は室町時代に遡ります。

人々がお経を書いて(写経)をお寺に納める行為を「納経」といいますが、その証明書が原型です。

江戸時代までは、神様(神社)と仏様(お寺)が同等のものとして扱われてきました(神仏習合=しんぶつしゅうごう)。

神社やお寺が同じ敷地内に建っていたり、神社でお経が唱えられていました。

納経はお寺ばかりでなく神社でも行われていました。

江 戸時代に御朱印帳の原型が登場

江戸時代にはさまざまな寺社に納経し、押印してもらうことが流行します。

そこで登場するのが納経帳で、後の御朱印帳につながっていきます。

江戸時代後期頃より、朱印は納経から参拝記念の証明に変化していきます。

江戸時代は神社の朱印はあまり残っていません。

朱印はお寺での授与が多かったようです。

大 正時代は蛇腹形式の御朱印帳が人気に

明治政府は神道と仏教は別の宗教という政策を打ち出します(神仏分離)。

神社は独自に朱印の授与をはじめます。

この後、大正時代には折り本式の集印帳が登場します。

蛇腹の御朱印帳です。

朱印が横一列に押せ、裏も使えることから人気になります。

昭 和初期には御朱印がスタンプに

そして昭和に入り空前のスタンプブームが起こります。

旅行に出かけてスタンプを集める、現在のスタンプラリーのようなものです。

郵便局や駅に限らず、神社やお寺にもスタンプを集める旅行者が殺到しました。

神社やお寺もスタンプ(朱印)を作ってスタンプ台を設置しました。

当時のスタンプ帳には、寺社どころか、温泉、駅などさまざまな観光施設が混在していたようです。

また、参拝せずスタンプだけを押しに来る旅行者も多かったといわれています。

第2次世界大戦後、スタンプ時代の反省から、今の御朱印の形ができあがりました。

神社と寺の御朱印の違い

神社とお寺の両方で授与されるようになった御朱印ですが、何か違いがあるのでしょうか?

ここでは、神社とお寺での御朱印の違いについてご説明します。

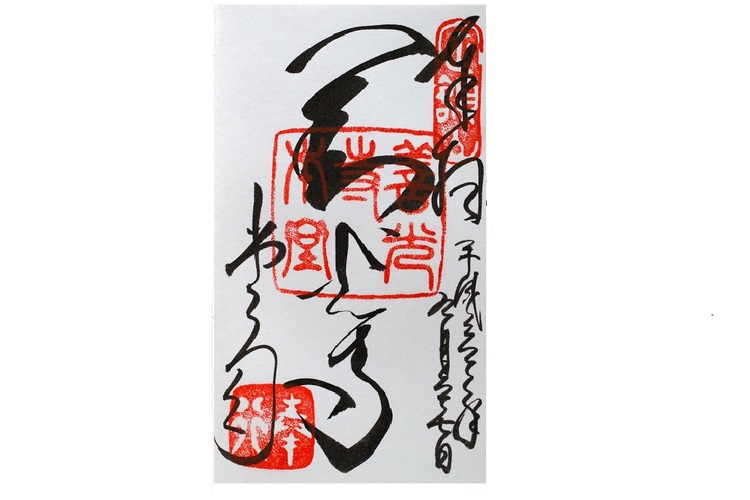

お 寺の御朱印

寺務所で授与されます。

一般的には、ご本尊の名前が真ん中に墨書きされ、朱印が3か所に押されます。

本尊とは釈迦如来や弥勒菩薩、観音菩薩など、お寺が所属する宗派の最も大切な仏像のことです。

本尊の名前のところには宝印※1が押されます。

※1 宝印

ほとんどの場合、ご本尊の名称が梵字で書かれています。

梵字とは紀元前6から5世紀頃のお釈迦(ブッダ)様の時代に、生まれ故郷のインド、ネパール周辺で使われていた言語、梵語(サンスクリット語)の文字です。

右上には奉拝と墨書きされ、山号や札所番号などの朱印が押されます。

左下にはお寺の名称などが書かれている印鑑が押されます。

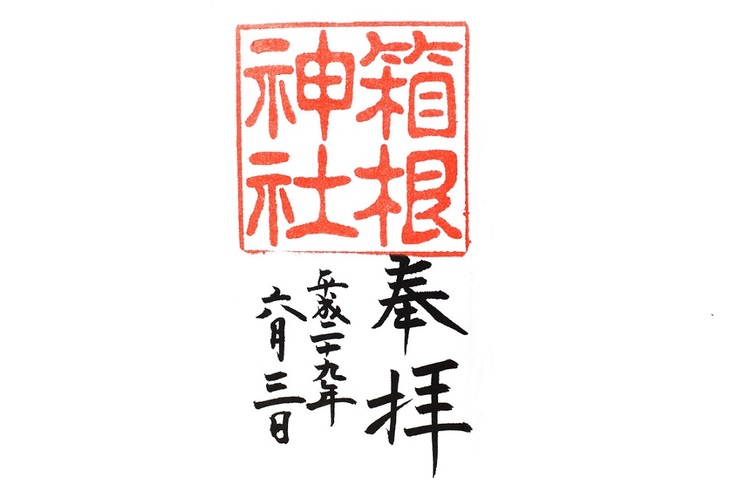

神 社の御朱印

社務所で授与されます。

神社の御朱印は一般的には真ん中に神社名が墨書きされており、名前の上に朱印が押されます。

朱印は1個から3個くらいまでと、神社によってさまざまです。

真ん中には1つ押印されますが、あとは比較的自由です。

箱根神社や三島神社は神社名が朱印になっています。

神社名の右側には奉拝や神社のある場所などが書かれています。

左はほぼ訪問した日付です。

お寺に比べ、神社の御朱印の書式はかなり自由になっています。

御朱印の授かり方

御朱印は神社やお寺にお参りした証明ですので、必ず参拝してから書いてもらいましょう。

正 しい御朱印の授かり方

多くの人が推奨するのが、「最初にお参りしてから帰り際に授かる」という方法です。

ただ、この方法の難点は、御朱印をお願いしてから授かるまでに時間がかかってしまうことです。

特に人気の高い寺社では1時間以上かかることもあります。

また、書いてもらう間、社務所や寺務所の前で待っていることになるので、寺社に「早く書いて」と急かしているようにも見えてしまいます。

もう一つの方法が、「まず御朱印をお願いして、その後ゆっくり参拝して帰り際に受け取る」というものです。

これだと参拝している間に書くことができるため、待ち時間が少なくてすみます。

最近この方法を推奨する神社が多くなっています。

また、スタンプラリーのように御朱印だけを目的で訪れるのはマナー違反です。

御 朱印帳の裏表

御朱印帳は1枚の紙が折り畳んである蛇腹式の様式が主流になっています。

この場合、1枚の紙なので表と裏があります。

表が終わったら裏に続けても構いません。

御朱印帳はほかに紐で片側を綴じる和綴じ、つまりノートや本のようになっているものもあります。

こちらはノートのように使います。

御 朱印帳に寺社混在は?

神社とお寺の御朱印ですが、1冊の御朱印帳に混在させていいのか迷うところですよね。

一般的には混在していても「良い」とされています。

ただし、一部のお寺では神社のと混在を嫌うところもあるようですので、あらかじめ確認してから行くことをオススメします。

御 朱印帳はどこで売ってるの?

御朱印帳はほとんどの寺社で売っています。

大きさやデザインにもよりますが、ごく普通のもので800円~1,000円くらいです。

また、他にも一般の書店やネットでも購入することができます。

価格はピンキリですが、高価なものには1冊数万円とのものもあります。

御 朱印の価格

御朱印の値段はだいたい300円(~2,000円)です。

寺社は販売しているのではなく、基本は“志で納めていただく”という考え方です。

社は「初穂料」、お寺は「お志」といいます。

御 朱印のない寺社

ほとんどの寺社は快く御朱印を書いてくれますが、一部には御朱印がないお寺があります。

代表的なところでは、本願寺系のお寺です。

東本願寺、西本願寺とも御朱印はありません。

教義に反するためのとのことですが、その代わりにスタンプが置いてあります。

おわりに

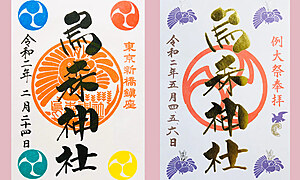

御朱印ブームを受けて、参拝者を意識した新しい御朱印が登場しています。

カラフルなデザインや、アニメ風、飛び出す御朱印などさまざまです。

御朱印は商売道具とも感じられるのですが、一つの形式にとらわれないのが現代的とも言えます。

ただ御朱印が目的でも、訪れた際には参拝を欠かすことはできません。

この気持ちだけは忘れず、御朱印集めを楽しみましょう。

限定御朱印とは、神社やお寺がオリジナルで頒布している、由緒や行事を知って欲しいという思いが込められた、季節や行事など期間限定でいただける御朱印のことです。この記事では、限定御朱印の魅力を解説するとともに、東京都内で人気の限定御朱印10選を紹介します。

奈良県桜井市三輪にある、日本最古といわれる『大神神社』。三輪明神として広く親しまれ、古くは“古事記”や“日本書紀”にもその記述があります。この記事で大神神社が祀る神様の物語を紐解くことでその魅力を再発見し、実際に霊地へ足を運んでみませんか?

正月シーズン、結婚式や七五三、お宮参りなどで、毎年多くの人が訪れる明治神宮。最近では東京屈指のパワースポットとしても人気を集めており、本殿以外にもたくさんの見どころが注目されています!当記事では明治神宮で大人気のパワースポットや歴史、ご利益、御朱印などについて詳しくご紹介します♪

三重県伊勢市にある伊勢神宮は、「お伊勢さん」とも称され、古くから人々の心の故郷として親しまれている場所です。この記事では、伊勢神宮の歴史や神話に加え、参拝される方に耳よりな情報をご提供します!事前によく情報を調べてからお伊勢参りをすることで、より伊勢神宮や周辺を楽しむことができますよ♪

お稲荷さんの愛称で親しまれている“稲荷神社”は全国各地にあり、私たちにとっても大変身近なお参りスポットです。今回ご紹介する京都の『伏見稲荷大社』は、その総本宮というだけあって、1300年以上の歴史を持つ見どころ満載の神社です!この記事では、有名な千本鳥居から穴場まで、伏見稲荷大社の魅力を存分にお伝えします。

縁結びで有名な出雲大社。そんな出雲大社は最強のパワースポットとしても有名で、一生に一度は必ず訪れていただきたい神社の一つです!この記事では、出雲大社の歴史や神話、縁結びの由来、国宝などの文化財や参拝方法に加え、出雲大社周辺の観光情報についてご紹介します♪

瀬戸内海に浮かぶ厳島神社は、ユネスコ世界文化遺産にも登録されている、平安時代の息吹を感じることができる美しい神社です。厳島は「安芸の宮島」という名でも呼ばれ、その美しさは日本三景の一つにも数えられるほど。この記事では、そんな厳島神社の歴史や魅力、祀られている神様、また周辺の観光スポットについてご紹介します♪

人だけに限らず、悪運や悪い癖などと「縁を切りたい」と思う時もありますよね。しかし、これらを自分の努力や意志だけで断ち切ることは難しいもの……。そんな時は、縁切りで有名な神社やお寺を訪問してみてはいかがですか?ここでは、東京都で最強の縁切り神社やお寺を紹介します。

「良くない縁をスパッと断ち切りたい」「病気との縁を切りたい」「◯◯が辞めたくても辞められない・・」こんな悩みをお持ちの方にオススメしたいのが、縁切り神社・お寺への参拝です。この記事では、“悪縁”をバッサリ切ってくれると話題の寺社を「オススメ!最強の縁切り神社・お寺ランキング20選」と題して紹介していきます。

厄年の方必見!東京都内で最強の厄除け・厄払いにオススメの神社・お寺を紹介します。災難や不運に見舞われることが多いとされる節目の年齢、“厄年”。同じ厄除け・厄払いをするのなら、強いご利益のある神社で行いたいもの。アクセスの良い神社・お寺を厳選していますので、ぜひ参考にしてください。

志望校へ合格するためには毎日の勉強が大切なのは間違いないのですが、最後の一押しとして神社で手を合わせて、学問の神様に合格を祈願したいところですね。今回はそんな受験生のために、合格祈願にオススメの神社を紹介します。

授かった子供の成長と、無事に生まれてくることを願う「安産祈願」。お母さんのお腹が膨らんでくるまで無事に胎児が育ったことを祝って腹帯を巻き、出産もうまくいくようにと神様に祈願したのが由来だそう。この記事では、さまざまなエピソードで安産祈願の信仰を集める東京都内の神社やお寺を12社ご紹介します。

今回は、ワゴコロが選ぶ全国のオススメ縁結び神社・お寺ランキング20選をご紹介します!紹介する神社・お寺にはどのような縁結びのご利益があるのかについても触れているので、ご自分に合った社寺を見つける参考にしてみてくださいね♡