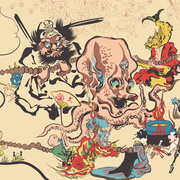

盆栽のお手入れに慣れてきたら、盆栽の枝を曲げたり向きや位置を変るなど、自分好みの形となるように樹形を作ってみませんか?

そのために欠かせないのが、「針金掛け(針金かけ)」という作業です。

この記事では、針金掛け(針金かけ)とは何なのか、盆栽への針金掛け(針金かけ)のやり方についてご紹介します。

針金掛け(針金かけ)とは

「針金掛け(針金かけ)」とは、盆栽の樹形をより良い形にするために必要な矯正法です。

一見難しそうに思われますが、初心者でも事前準備をして、“小さな矯正”を手順通りに行うと上手にできる作業です。

とはいうものの、適時は樹種によって異なり、避けた方が良い樹もあります。

ここでは、針金掛けが必要な理由や針金を掛ける時期、針金掛けを避けた方が良い樹や針金掛けに必要な準備や道具のほか、針金掛けを行う上で注意しておきたいポイントを見ていきましょう。

針 金掛けが必要な理由

どんなに美しい樹形をしている盆栽の種木でも、盆栽に仕立て始めると枝や幹の向きや角度など、多少なりとも"悪い箇所"が見つかります。

針金掛けは、これらの枝や幹の"悪い箇所"に針金をかけて、屈曲誘引したり、矯正したりして、良い樹形に仕立てていきます。

また、針金掛けをすることによって比較的短い期間で樹形の乱れを直したり、整えたりすることができるので、良い樹形を作るためにオススメの矯正法であることが、針金掛けが必要な理由です。

針 金掛けの時期

針金掛けの時期ですが、樹種によって適時が異なります。

盆栽に針金を掛ける場合、どんなに生育が良い樹でも負担がかかるので、一時的に樹勢が衰えることがあります。

そのため針金掛けをする際は、それぞれの樹種に適した時期に行うことが大事です。

一般的に春と秋は、どの樹種でも針金掛けの負担が少ない時期です。

また、植替えをした盆栽の針金掛けは、1ヶ月ほど経ってから行います。

また一度、針金を掛けた盆栽に再度針金をかける場合も、針金を外してから約1ヶ月後に行います。

雑木類盆栽の適時は、樹に葉が付いていない時期の方が針金を掛けやすいので、冬眠の時期が終わる直前と葉刈りをした後です。

また、新しく伸び出した枝の針金掛けの適時は、梅雨時期です。

松柏類盆栽は、樹液の少ない9月下旬から翌年3月下旬ごろまでが適時です。

針 金掛けを避けた方が良い樹

針金掛けを避けた方が良い樹というものがあります。

針金掛けは、樹の幹や枝などの樹形を矯正するので、樹に相当な負担がかかります。

そのため樹勢が弱っている樹の針金掛けは避けて、樹が元気になってから針金かけを行います。

針金掛けに必要な準備

針金掛けをする前に必要な準備は、道具や材料の用意と水やり(灌水)を控えることです。

具体的にどのような道具や材料が必要なのか等をご紹介します。

針 金掛けに必要な道具

初心者が針金掛けを行うために必要な主な道具は、樹に適した太さの「針金」、「針金切り」、「回転台」、「ヤットコ」、「剪定はさみ」ですが、他にも「ピンセット」、「ノコギリ」、「小ぼうき」などがあると作業がしやすく、なおよいです。

盆栽用の針金には、銅線、アルミ線、合金線などがありますが、銅線が向いています。

銅線を使う場合は、事前に一度焼いてから使います。

「針金切り」は、針金を切る道具で、針金の太線用と細線用の2種類があります。

剪定用のはさみで針金を切ってしまうとはさみの刃を傷めてしまうので、針金を切る際はこの「針金切り」を使います。

「回転台」は、針金をしかけた盆栽を置いたまま樹形の左右前後を確認するために使い、また、「ヤットコ」は太い針金を曲げる際に使います。

「剪定はさみ」は、針金掛けをする前に不必要な枝を切り詰めたりする際に使います。

盆栽用の針金として市販されている主な種類には、銅線、アルミ線、合金線など多数ありますが、オススメは銅線です。

初心者が盆栽を始める場合、まずは最小限必要な剪定用はさみだけを揃え、必要に応じて徐々に色々な剪定用バサミを増やしながら盆栽を楽しむことがオススメです。

一番はじめに必要な剪定用バサミは2種です。

そして、少し慣れてきたら4種の剪定用はさみを揃えると、初心者でも作業がしやすく、上手に盆栽の剪定をすることができます。

針 金掛けをする際は水やり(灌水)を控える

針金を掛ける盆栽には、前日の水やり(灌水)を控えると作業がしやすいのでオススメです。

特に枝や幹が比較的もろい樹種は、2~3日ぐらい前から灌水を控えると枝や幹が曲げやすくなりますよ。

また、針金掛けをする際は雨天を避け、晴天の日に行った方が作業しやすいです。

もし雨天の日に行う場合は、雨がかからない場所に盆栽を移して作業を行いましょう。

灌水(水やり)作業は、良い盆栽を育てる上で最も基本的な作業の一つです。

初心者におすすめの3つの灌水用道具を使って灌水作業を行うと、枯らすことなく生育の良い盆栽を育てることができます。

針金掛けのやり方

針金掛けのやり方は、最初に樹の正面と針金を掛ける枝などを決め、掛ける順序に従って行います。

また、針金を外す際は逆の順序で行います。

正 面の決定

盆栽に針金掛けをする際は、最初に樹の正面を決めます。

樹の正面の決め方は初心者にとって難しいことですが、根張り、幹の立ち上がり、幹模様、枝ぶりの4つにポイントをおいて、左右前後から樹全体を眺め、樹形が一番美しく見えるところを正面として決めます。

樹の正面が決まったら、忘れないうちに正面のところに印をつけておきましょう。

枝 の決定

初心者の場合、最初に針金を掛ける枝を決め、自分の作りたい樹形の構想をスケッチしてから作業にとりかかることをオススメします。

針金を掛ける枝が決まっていないと、作業の途中で悩んだりするので上手く作業をすることが出来ないからです。

針 金を掛ける順序

針金を掛ける順序ですが、最初に太い針金、そして細い針金の順に掛けていきます。

つまり、最初に太い幹や下方の太い枝に太い針金を掛け、次に頂部に向かって細い枝に針金を掛けていきます。

針金の巻き方は、幹や枝を曲げる方向によって異なります。

幹を左に曲げる場合は左巻き、右に曲げる時は右巻きです。

例えば左に曲げる際、右に針金を巻くと、針金が緩んで針金の矯正力が弱ってしまいます。

針金を巻く間隔はあまり狭くせず、均等で緩やかならせん状になるようイメージしながら、針金が交差しないように巻きます。

針金を掛けた盆栽は、樹に負担がかかっているので、1週間位は、葉水を与えて風当たりの少ない場所で管理をします。

針 金を外す順序・外す時期

針金を外す順序は針金を掛けた順序の"逆"で、頂部(上部)から幹元、細い枝から太い枝の順で、針金を外していきますが、樹種や樹の状態によって異なります。

一般的に樹に掛けた針金は、1年前後で外します。

それ以上針金を樹に掛けておくと、幹や枝に針金が食い込んでしまうので、外しにくくなり、樹肌に傷が残ってしまいます。

特に雑木や若木の幹や枝は柔らかいので、針金が食い込まないうちに外しましょう。

針金を外す際のポイントは、細い枝にかけてある細い針金を丁寧に外すことです。

また、太い針金を外す際は無理に外すと枝や幹を傷めたりするので、針金切りを使って切りながら外していくと、初心者でも上手に針金を外すことができます。

初心者は、「針金掛け」をして最初から樹形を大きく変えようとしないで、小さな枝の向きを変えるところから始めて経験を積むことが上達の近道です。

おわりに

盆栽の針金掛けについてご紹介しました。

初心者には敷居が高そうに見える針金掛けですが、無理せず少しずつ取り組んでみることで、自分の理想とする樹形を作り上げられるようになるはず!

ぜひ、針金掛けをあなたの盆栽ライフに取り入れてみてください♪

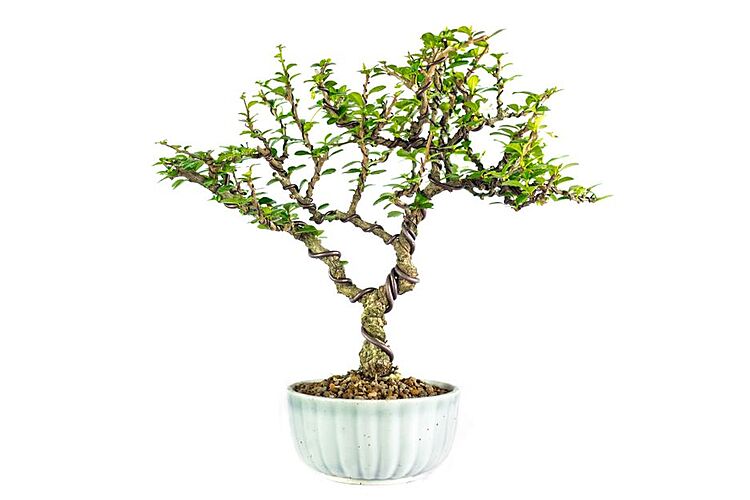

盆栽は日本の伝統文化の1つなので、“いつか”自分で育てて楽しんでみたいと思っている人は、多いはずです。

しかし、実際に盆栽を育てた経験や知識がない初心者は、盆栽をどのように楽しんだら良いのでしょうか。

初心者が盆栽を楽しむ場合、余計な理屈は不要です。

盆栽は、自由に “自分流”で気軽に楽しむことが、1番です。

初心者が盆栽管理をする場合、特に注意すべき点は「置き場所選び」と「水やり(灌水)」の管理です。

盆栽は「生きもの」なので、盆栽鉢の置き場所選び、生育の良い盆栽を育てるための基本的条件で注意が必要です。

また、初心者が水やりをする際の注意点は一般的に水のかけ過ぎが知られていますが、それ以外にも注意すべき点があります。

「整姿」は盆栽を美しい樹形に仕立てたり、その美しい樹形を維持したりするための技法です。

この「整姿」法には「芽摘み」、「葉刈り」、「剪定」や「針金かけ」などがあります。

盆栽を始めようと思った時に、まず気になるのが管理方法。

何をすればいいのかネットで調べてみると、水やり、肥料、剪定、針金掛け…など、少し専門的な用語がずらり。

ここでは、最初に知っておくとより盆栽を楽しむことができる、盆栽の基本の管理方法について分かりやすくご紹介します。

盆栽の植替えとは、樹の古い根や枝を切って新陳代謝を図るために行う作業です。植替えは、樹種の適期に手順良く行うと初心者でも失敗しないで出来る作業です。

盆栽は毎日普通に管理をしていれば、簡単に「枯れること」はないのですが、初心者にとっては盆栽を「枯らしてしまうこと」が1番多い失敗です。

初心者が盆栽を枯らしてしまう原因には、それなりの理由があります。

盆栽に元気がないのに、その理由が分からず困っている方、もしくは、過去そういったご経験をされた方も多いのではないでしょうか?

この記事では、盆栽に元気がない時の疑問と対処の仕方について、お答えいたします。

皆さんは、「水石」とは何かご存知でしょうか。

水石は「すいせき」と読み、室内で石だけを単独で飾って観賞を楽しむという日本の伝統文化の一つです。

盆栽に使われる土の質は、樹の成長や健康に大きな影響を与えます。

でも、どのような土が良いのか…正直よくわからないですよね。

そうでなくとも、土は庭や畑などの身近なところにあるので、「買った土を使うなんて!」と、思っていませんか?

盆栽初心者にオススメの肥料には、「粉肥」・「水肥」・「玉肥」・「化学肥料」の4種があります。盆栽をはじめたものの、花が咲かなかったり、思うような色にならない時は、肥料を見直してみてはいかがでしょうか。この記事では盆栽の肥料や、盆栽の生育に欠かせない「施肥(せひ)」についてご紹介します。