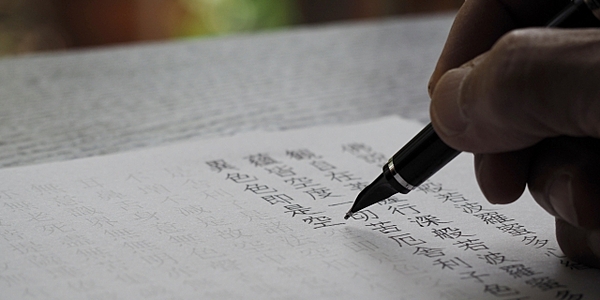

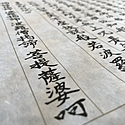

「写経」は、まだ印刷技術がなかった時代に仏教を広めるために手書きで仏典を複写したことがはじまりとされています。

仏教の普及を目的とした写経は、時代とともに供養や祈願などの意義を持つようになりました。

そして、もともと仏教行為だった写経は、今では座禅などと同様に、日常からの解放や心の安らぎなどを求めて行われることが増えてきています。

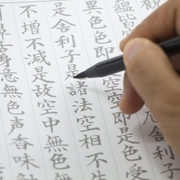

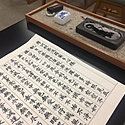

書く事だけに集中することで無心になり、精神が安定すると最近人気の写経ですが、写経をはじめてみたい方にとって難しいのが道具選びです。

そこで注目されているのが便利な「写経セット」!

バリエーションも豊富で、自分のレベルに合ったアイテムが一度に揃えられることが人気の理由です。

写経とは、お経を書き写す日本の伝統文化の一つです。この記事では、古くから継承されてきた写経とはどのようなものか、写経の歴史や目的、写経を行うメリットと魅力、初心者向けの写経のやり方と実際に写経するのに必要な道具などをご紹介します。

どの写経セットがいいの?選び方を解説!

写 経をするなら筆ペン?毛筆?

写経セットは、筆や墨、硯など、必要な道具がひと通り揃っているので、初心者の方でもすぐに写経をはじめられるというのが一番の魅力です。

ですが、一口に「写経セット」といっても、そのセット内容は実にさまざま。

初心者の方はどれを選べばいいかわからない、という場合もあるかもしれません。

そういう時には、セットの内容を見てみましょう。

中でも特に注目したいのが「筆」の種類です。

写経セットには大きく分けて、筆ペンと毛筆の2種類があります。

筆ペンは、墨を磨る必要がなく使い勝手がいいため、毛筆に慣れていない方や、写経を手軽にはじめたい方にオススメです。

もちろん、写経ははじめてという方でも、筆や墨の扱いに慣れている場合は毛筆が入った写経セットを選ぶのも選択の一つです。

初 心者には「なぞり書き」ができる写経セットがオススメ!

多くの写経セットにはお手本が付いていますが、初心者には「なぞり書き」ができる写経用紙の入ったタイプが特にオススメです。

お経が用紙に薄く印刷されているので、上手く書ける自信がない方や、書き間違いが心配な方でも安心して写経に取り組めます。

写経を行う上でもっとも大切な、「丁寧に書く」という事に集中できるという点も魅力の一つ。

また、書きやすさを重視するなら、書体や文字の大きさは絶対に確認しておきましょう。

初心者には、普段書き慣れた楷書体で、大きめの文字のものがオススメです。

最初に細かな文字のものを選んでしまうと、文字がつぶれてしまったり、滲んでしまったりしてなかなか上手く書けないと感じてしまうかもしれません。

おうち時間にゆっくりと。初心者も安心の写経セット

老舗墨メーカー「墨運堂」の写経セットです。

写経解説書をはじめ、筆ペンやなぞり書き用紙が付いてくるため、特に写経初心者の方にオススメです♪

書体はトメ・ハネ・ハライがはっきりと確認できる楷書体。

大きな文字で書きやすいので、筆文字の基礎を習得したい方にも向いています。

A4サイズの用紙6枚に1巻分の般若心経が印字されており、3巻分の合計18枚が1セットになっています。

書きやすい写経用紙で、たっぷり練習できるのも魅力的ですね♪

コンパクトなサイズなため、ちょっとのスペースで写経ができるのもうれしいポイントです!

自分のペースでレベルアップ!チャレンジできる写経セット

写経に最適な毛筆タイプの筆ペンが入ったセットです。

般若心経のなぞり書き用紙が10枚と、罫線のみの写経用紙が5枚入っています。

写経をはじめて行うという場合には、初心者にオススメのなぞり書き用紙から取り組んでみて下さい。

そして、少し慣れてきたら、罫線のみが書かれている用紙でチャレンジしてみてはいかがでしょうか?

自分のペースでじっくりと進められるセットは、これから写経をはじめてみたい方へのプレゼントとしてもオススメですよ♪

文字も適度な大きさで、書きやすい楷書体であることもポイント。

上達度合いを確かめながら、写経が楽しく継続できるはずです!

充実の写経セットで今すぐはじめてみよう

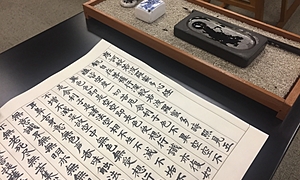

筆ペンと筆の両方が揃う、充実したセット内容がとっても魅力的!

墨や硯、写経用紙のほか、お手本や罫線入りの下敷きなどがセットになっています。

まずは使い勝手のよい筆ペンを使用し、お手本を下に敷いて書き写してみましょう。

慣れてきたら筆ペンを筆に変えてみたり、自信がついたら白紙の半紙に写経してみるなど、自分のレベルに合わせた多様な使い方ができます。

初心者はもちろん、ステップアップを楽しみながら、長く継続して写経に取り組みたい方にオススメのアイテムです♪

鮮やかな友禅の写経セットで筆にも挑戦!

2種類の毛筆が付属しているセットのため、筆の扱いに慣れている方や、筆での写経にチャレンジしてみたい方にオススメです。

もちろん、毛筆の写経を行うにあたって必要な墨・硯・水差し・筆置きなどはすべてセットに含まれています。

たっぷりと20枚入った写経用紙はなぞり書き用のため、写経初心者でも安心ですね♪

伸び・滲みが美しい墨と、写経用の細筆を使って、一文字ずつ集中してお経を綴ってみてください。

また、上品で色鮮やかな友禅柄の箱に収められている見た目も美しいセットのため、プレゼントとしても最適です。

陶器製の水差しと筆置きは高級感があり、一人静かに写経と向き合う時間にぴったりのデザイン。

友禅箱は全6種類で、豊富なバリエーションの中から選ぶ楽しみも味わえます!

選りすぐりの写経道具がコンパクトなセットに

持ち運びができる写経セットが欲しい!という方にオススメなのがこのセット。

毛筆のセットでありながら、写経に必要な9点の道具がとてもコンパクトにまとめられているため、携帯用写経セットとしてオススメです。

鞄の中に入るサイズのため、持ち歩けばいつでも好きなところで写経ができます。

もちろん、ただコンパクトなだけではなく、その中身にもこだわりが。

なかでもこだわりの墨は、伝統工芸士の伊藤亀堂氏が制作したもので、希少価値の高い天然の膠と、粒子の細かい煤で作られているため、美しい光沢が魅力です。

また、墨だけでなく、美濃焼の筆置きや青磁の水差しなど他の道具もシンプルながら品の良さを感じさせるデザイン。

まさに大人の趣味にふさわしい、こだわりの道具が揃っています。

写経用紙は楮を原料として漉いた透明感のある和紙で、墨ののりが良いのが特徴。

まずは、付属のお手本を下に敷いて練習してみましょう!

塗香の香りに包まれて、心整う優美な写経セット

源氏物語の絵が描かれた、美しい化粧箱が魅力的な写経セットです。

見た目からも雅な世界が伝わってきますが、何よりも特徴的なのがそのセット内容!

なんとこの写経セットには、写経用紙・筆・墨・硯・水差しなどの基本的な道具に加え、たとう紙に包まれた“塗香”というお香が入っているのです!

塗香とは、仏教儀式の前に心と体を清めるために手や体に塗るお香のこと。

写経も、仏教のお経を書き写す行為なので、塗香で身を清めることがあるんです。

使い方は簡単で、お香を少量手に取り、体に刷り込むだけ。

塗香で身を清めたら、その後軽く瞑想し、落ち着いた気持ちで写経をはじめてみましょう。

ふわりと漂う香りに包まれて、写経をすれば心が休まること間違いなしです♪

上質なアイテムとともに本格的な写経を楽しめるセット

墨・毛筆・硯のシンプルな写経セット。

写経用紙が付いていないため、上級者の方にオススメです。

筆で書く写経に慣れていない方は、ぜひなぞり書きやお手本付きの写経用紙を用意して、自分のペースでチャレンジしてみてください。

セットの墨は、古くから製墨業が盛んな奈良県において、400年以上の長い歴史をもつ「古梅園」によって作られているため、品質は折り紙付き。

菜種油を燃やしてできた煤から作られた高級墨で、墨の伸びが良いところが魅力。

また、写経に最適な毛筆と小ぶりの硯は、実際に全国のお寺でも愛用されているアイテム。

上質な道具使って行う本格的な写経が、自宅で手軽に楽しめます。

なお、本商品は、奈良県奈良市のふるさと納税対象商品で、30,000円の寄附金に対して受け取れる返礼品です。

おわりに

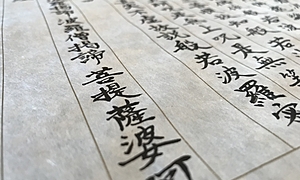

写経の歴史は長く、時代によってさまざまに目的は変化してきました。

しかし、その目的が変わっても、心を落ち着かせ、一文字一文字丁寧に書き写すという行いは今もなお一貫して受け継がれています。

写経というと、一見敷居が高いように思えますが、実は道具が揃っていれば、誰でも気軽にはじめることができるんです。

何も考えず、お経を書き写すという事だけに向き合う時間は、何かと騒がしい日常から切り離されたある種贅沢な時間です。

そんな写経にチャレンジしてみたい方は、まずはじめの一歩として、自分にぴったりの写経のセットを手に取ってみてはいかがでしょうか?

寺院などでは、定期的に写経会が開催されています。それらに参加すれば、厳かな雰囲気の中、集中して写経を行うことができます。とはいえ、自宅で手軽に写経を行いたいという方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、自宅で行う写経のやり方・作法について、初心者の方にもわかるよう簡単にご紹介していきます。

写経はもともと仏教における修行の一つでしたが、近年では心と身体を癒してくれる効果があることから、趣味としてはじめる人が多くなりました。写経はいったいどんな効果をもたらしてくれるのか、詳しく見ていくことにしましょう。

美しい文字は、それだけでその人の品格や知的雰囲気をグッと上げてくれます。ここでは、必要な道具も練習方法も分からないけれど書道を始めたい!という人のために、書道を始めるために必要な事を解説します。筆の持ち方や姿勢、書道の基本、どんな風に練習を始めたら良いのかをオススメの書籍も含めお話していきます。

書道の世界には多くの道具が存在します。

中でも、文房四宝と表現される道具は、実際に文字を書く場面で欠かすことができません。

俳句とは、五・七・五の十七文字で、目の前の情景やそれを見て感じた喜怒哀楽などの感情を描写する日本の「定型詩」です。今回は、これから俳句をはじめようと考えている方へ、俳句とはどんなものなのか、俳句の歴史や作り方などをご紹介します!

神社と仏閣は「神社=神道」「仏閣=仏教」という宗教上の儀式を司る施設です。仏教の建物がお寺になるため、仏閣とはお寺のことです。神社で祀(まつ)られているのは神様、仏閣では仏様で、本来は全く違う宗教施設なのです。ここでは、神社と仏閣それぞれの特徴を交えながら、特に参拝方法や違いについてご紹介しましょう。

「書道って何ですか?」そう聞かれた時、あなたはうまく説明ができるでしょうか。また、「習字」とはどこが違うのでしょうか。確かに、筆に墨をつけて字を書くという点は同じです。しかし、書道と習字ではその目的が異なります。