能・狂言と歌舞伎は、どれも同じ「伝統芸能」「古典芸能」として一緒くたにされがちです。

しかし、それぞれの芸能には明確な違いがあります。

能と狂言と歌舞伎、それぞれの違いを知ることは、それぞれの芸能をより楽しむことができるということです。

今回は3つの芸能の成立過程や相手にしてきた客層、演目の題材など、それぞれの違いを学んでいきましょう。

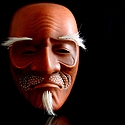

写真撮影 : 石田裕

能・狂言と歌舞伎における成立過程の違い

まず、能・狂言と歌舞伎には、成立過程に大きな違いがあります。

能 ・狂言の成立過程

奈良時代に中国から伝えられた散楽という物真似芸が発達し、平安時代には猿楽と呼ばれるようになります。

さらに時代が下って、観阿弥・世阿弥が活躍した室町時代に、猿楽は「式楽」と呼ばれるようになり、武家という強大な後ろ盾を得て大成します。

猿楽が「能楽」と呼ばれるようになるのは、明治時代以降のことです。

この能楽とは、「能」と「狂言」両方を合わせたものを意味します。

では、能を演じる人と、狂言を演じる人ではどのような違いがあるのでしょうか?

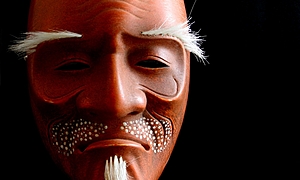

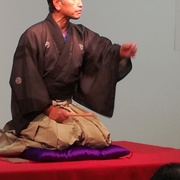

能は、お面を付けて演じますが、狂言はお面を付けないことが多いです。

そして、能は主に歌謡や舞踊になりますが、狂言はセリフが多く、面白く笑える物語が中心になっています。

能・狂言の歴史は古く、もとは「猿楽さるがく(申楽)」と呼ばれていた芸能から分かれて出た芸能です。南北朝時代から室町時代にかけ、当時活躍した猿楽師・観阿弥と世阿弥親子によって能・狂言として大成されました。今回は室町時代前まで遡り、どのようにして発展してきたのか、現代まで存続しているのか、詳しく解説していきます。

「秘すれば花」とは、世阿弥が書いた『風姿花伝』という本に出てくる文章の1フレーズです。直訳すると「何でも表に出すより控えめに慎ましやかな方が美しい」という意味で、日本人らしい想いと現代でも通用する考え方が読み取れます。今回は世阿弥が説く「秘すれば花」に込められた思いを、風姿花伝とともに詳しくご紹介します。

今から600年以上も昔の室町時代に、「初心忘るべからず」と唱えた人がいます。お能を大成した世阿弥(ぜあみ)です。世阿弥はどんな人生を過ごし、何を伝えたくてこの言葉を残したのでしょう?“初心”の本当の意味とは何でしょうか?今回は、世阿弥の名言「初心忘るべからず」について解説していきます。

歌 舞伎の成立過程

一方、歌舞伎の源流をたどると、江戸時代初期にさかのぼります。

「当代記」※1という史料によれば、出雲阿国と呼ばれる女性が京に上り、男装をして踊ったという記録が残されています。

※1 安土桃山時代から江戸初期までの諸国の情勢や政治を記した記録書。

のちに阿国の踊りは「かぶき踊り」と呼ばれるようになり、人々の人気を得るようになります。

さらに、阿国の活躍から100年ほど経過した元禄時代(17世紀末~18世紀初頭頃)には、江戸の市川團十郎 (初代)や京の坂田藤十郎(初代)が活躍、狂言や浄瑠璃の台本を手がけていた近松門左衛門が「国性爺合戦」や「曽根崎心中」を書いたのもこの頃です。

つまり、能・狂言の大成が室町時代とすると、歌舞伎の大成は江戸時代中期。

芸能として成立するまでに、およそ250年の時間差があることになります。

日本の伝統芸能の代表と言われる歌舞伎。

そのため「一部のセレブな方々が着物やブランド物に身を包み観劇するもの」というイメージを持たれがちです。

しかし元々歌舞伎とは、武士の教養だった「能」に対する庶民たちの大衆娯楽で、時の政府である幕府や親から「歌舞伎なんか見てはいけません!」と叱られる対象だったのです。

能・狂言と歌舞伎における客層の違い

今でこそ老若男女、身分や職業にかかわらず誰もが楽しむことができる能・狂言と歌舞伎ですが、その成立過程において、主に親しまれてきた客層が微妙に異なる点も興味深いところです。

能 ・狂言の客層

成立過程の項で触れたように、能・狂言はおもに武家勢力の庇護を受けて発展してきた芸能です。

あの織田信長や豊臣秀吉、徳川家康も嗜んだという文献が残っています。

能・狂言は武家社会で典礼用の正式な音楽「式楽」として扱われ、きわめて格式高いものだったため、江戸時代には庶民が能・狂言を見物する機会は少なくなっていたようです。

ただし、能の謡は町人の間に習い事として流行し、多くの謡本が出版されています。

歌 舞伎の客層

一方、江戸時代の歌舞伎は大衆向けの芸能でした。

「かぶき踊り」が流行した頃は、遊女屋で取り入れられたり、女性や少年の芸能集団が演じたりして、江戸、大阪、京都といった当時の都市部を中心に発展していきます。

この頃の歌舞伎の客層は主に武士、町人であったため「江戸の大衆演劇」とも呼ばれます。

享保年間には、それまで野外で行われていた歌舞伎が屋根付きの芝居小屋で上演されるようになり、「せり上げ」や「廻し舞台」のような舞台演出もこの頃にさかんに開発され、現在の歌舞伎が形づくられていきます。

能・狂言と歌舞伎における演目の違い

能・狂言と歌舞伎、それぞれの演目に注目すると、それぞれ共通しているところ、異なるところが見えてきます。

能 の演目

能の演目の多くは「平家物語」や「今昔物語」など、室町時代に庶民の間で人気があった古典が題材となっています。

さらに、登場人物が実際に存在する人たちで、時間の経過とともに話が展開する「現在能」と、登場人物が死者の霊や怨霊などこの世の者にあらず、現実と夢が交差して話が進行する「夢幻能」に分けられます。

「船弁慶」や「土蜘蛛」など、600年以上にわたり受け継がれ、現在も上演されている古典の能もあれば、現代の能楽師たちが作り出した新作の能もあります。

新作には、たとえば明智光秀の娘でキリスト教の信徒である細川ガラシャを主人公にした「伽羅沙」や、ロマンティック・バレエの代表作である「ジゼル」を能で演じる新作能「ジゼル」などがあります。

スポーツでも芸能でも、初めて観た試合や公演で心を掴まれれば、確実にファンになってしまうことは間違いありません。能も同じように、最初に観る能が絶対に楽しいと思えるものであってほしいと思います。今回は能の古典演目の中からとくに初心者の方にオススメで、なおかつ分かりやすく楽しい5曲を厳選しました。

皆さんは、「羽衣(はごろも)」という言葉を聞いたことがありますか?羽衣とは、天に住む天女がまとっている空を飛ぶ不思議な布のこと。この記事では、200曲前後あるお能の演目の中でもトップクラスに上演されている演目「羽衣」について、詳しくご紹介していきます!

紅白の獅子が数匹登場し、全身を使って舞い踊るおめでたい演目であるお能「石橋」。獅子の動きが独特で、獅子にはセリフも無いため、演者の表現力や技術、そして体力も問われる石橋はお能のどの流派でも大変重い習いとして扱われています。そんなお能「石橋」について、詳しくご紹介していきます!

狂 言の演目

古典喜劇である狂言は、日常的でありながらどこでも通じるような普遍的な事柄を題材として扱っており、登場人物の多くは無名の人々です。

庶民の日常を切り取ったものもあれば、ナンセンスなもの、能のパロディものなどバリエーション豊かで、喜劇だけで成り立っている芸能ということもできます。

現在でも狂言の二大流派である大蔵流、和泉流の能楽師を中心として新作狂言が作られていますが、時代設定は江戸時代以前で、古典狂言を基礎としながら現代的なテーマを表現しています。

今回は、初心者の方にオススメしたい狂言の演目である、棒縛(ぼうしばり)・靭猿(うつぼざる)・柿山伏(かきやまぶし)・蚊相撲(かずもう)・船ふな(ふねふな)の5つを取り上げ、あらすじや見どころを解説していきます。

人々の日常をテーマにし、思わずクスっと笑ってしまうような台詞で演じられる事が多い狂言。狂言にはさまざまな演目がありますが、なかには主人の言いつけを守らずに大騒ぎになってしまう演目がいくつかあります。今回はその中から、「附子(ぶす)」をご紹介します。

歌 舞伎の演目

歌舞伎の演目は、江戸時代の庶民の生活が題材の「世話物」、遠い過去の世界が題材の「時代物」に分けることができます。

前者は「曽根崎心中」や「四谷怪談」が、後者は「仮名手本忠臣蔵」や「義経千本桜」などが有名です。

時代物が江戸時代より前の時代を扱っていることや、源義経一行の安宅の関での物語を題材とした「勧進帳」が、能の演目「安宅」を元にして創られたことなど、能と歌舞伎の演目には共通点もあります。

現在ではエンターテイメント性の強い「スーパー歌舞伎」が、人気コミック「ONE PIECE」や「NARUTO」を題材として、古典歌舞伎とは異なる現代風歌舞伎が若者を中心に人気を博しています。

歌舞伎にはどのようなジャンルがあるかご存知でしょうか?

400年以上の歴史を誇る歌舞伎には4,000以上もの演目があると言われています。

今回はそんな歌舞伎の代表的な演目をジャンル別に紹介することで、歌舞伎のジャンルに対する理解を深めていただければと思います。

最近『ワンピース』や『NARUTO』といった漫画を原作とした新作歌舞伎が上演されています。

「あれ?歌舞伎どうしちゃったの?」「歌舞伎っぽくないね」という意見もありますが、実はこのような新たなものを取り入れる「活発な新陳代謝」こそ歌舞伎が400年にわたって生き残ってきた秘密なのです。

おわりに

今回ご紹介した能・狂言と歌舞伎を古典芸能として一緒くたにしてしまうと、それぞれの芸能の本来の楽しみ方を見失ってしまいます。

3つの芸能の違いを知ったうえで、自分が観たいもの、楽しめそうなものを選ぶことが大切です。

現在でも第一線で活躍する能楽師、狂言師、歌舞伎役者たちが、さまざまな趣向を凝らして現代のわたしたちに昔の人々の暮らしや考え方を届けてくれています。

古典芸能を「敷居が高い」と感じて観ないことは、非常にもったいないことです。

人気俳優が出ているから、メディアで話題になっているからという切り口でもOKですから、ぜひ会場に足を運んでライブで鑑賞していただきたいと思います。

観る側が想像力を働かせて楽しむ「能」か、現代にも通じる笑いを楽しむ「狂言」か、役者の豪華絢爛な舞台を楽しむ「歌舞伎」か、ぜひご自分に合った芸能を見つけてみましょう。

能・狂言を楽しむためには、何よりも実際に全国各地で催されている公演を鑑賞することが一番です。公演を鑑賞するのに、小難しい特別な知識は必要ありません。今回は、能・狂言を鑑賞する前に知っておくとより公演を堪能できる、初心者さん必見の基礎知識をご紹介します。

「学校狂言」とは、茂山千五郎家が明治期より行ってきた、狂言の普及の為に全国の学校を回り、学生に狂言を鑑賞してもらう取り組みのことです。現在では他の家でも、各地の学校や劇場で学校狂言を行うことが一般的となりました。今回は「学校狂言」について、人気の演目や内容・申込方法まで詳しく解説します。

能舞台とは、能楽堂の中にある屋根のついた建物で、能狂言を演じる場所のことです。歌を歌うコンサートホールや、劇団がミュージカルをする劇場、歌舞伎の舞台とは異なる、独特の空間です。そんな能楽の舞台には、どんな秘密や工夫が施されているのでしょうか?今回は、役者が美しく動き回る大切な場所、「能舞台」について詳しくご紹介します!

古典芸能と言うと、熟年の男性が演じているイメージがある方も多いのではないでしょうか。もちろん、古格を漂わせたベテラン狂言師もいますが、古典芸能には、若い女性からも指示を集める若手もたくさんいます。今回は広い世代から人気の狂言師をご紹介します。

歌舞伎を見に行ってみたいけれど、最初はどの公演を選べばいいのかわからない…。そんな時、歌舞伎ファンの方に相談すると「顔見世」を勧められるかもしれません。顔見世とは、毎年11月に新しい座組や役者の顔ぶれの大々的なお披露目をする、伝統的で重要な興行です。今回は歌舞伎の顔見世について、その魅力や見どころについてご紹介します!

日本でも外国からの観光客を見かけることが多くなってきました。

飲食店で食事をしていている時、隣に外国人が座っているという場面も珍しくありません。

ではそんな外国人に「歌舞伎ってどういうお芝居なの?」と聞かれ、あなたはきちんと答えられるでしょうか?

派手な衣装、大がかりな舞台装置、生で演奏される長唄や鳴物などの音楽…歌舞伎を特徴づける独特の要素はたくさんありますが、中でも歌舞伎を歌舞伎らしくしているのはその独特の「メイク(化粧)法」ではないでしょうか。

今回はそんな歌舞伎のメイクについて、詳しくお伝えしてまいります。

普段皆さんが何気なく使っている言葉の中には、能・狂言の世界からやってきた言葉が沢山あることをご存じですか?今回は、その中でも特に有名ないくつかの言葉をご紹介していきます♪