能楽※ファンの間では、その歴史や演目、人気役者については知られていても、能楽師の仕事やお金についてはあまり知られていません。

※能楽:能と狂言を包含する総称。狂言のみを演じる人を狂言方能楽師と言う。

「能楽師は素人でもなれるのか?」

「能楽師には公演以外にどんな仕事があるのか?」

「能楽師はどれくらいのお給料なのか?」

公務員や医者、サラリーマンと同じく、職業として能楽師を見たとき、また新たな発見があるものです。

今回は「能楽師としての生活」として、能楽の現状から能楽師の仕事、収入に至るまで、知られざる能楽の裏側をご紹介します。

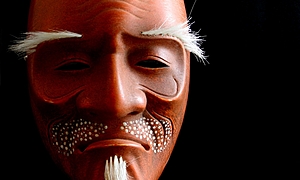

写真撮影 : 石田裕

能楽の現状

能楽は約650年の長き伝統のなかで培われてきた古典芸能です。

江戸時代には武家勢力の庇護を受け、メインカルチャーとして栄華を築きましたが、明治維新により急激に衰退、一時期は滅亡の危機すらも迎えたことがあります。

しかし、能楽師の絶え間ない努力により、能楽は現代にまで生き残っています。

現代では伝統芸能と言うと歌舞伎が人気を博し、能楽は後れを取ってしまっていますが、これからも継承する人々が絶えない限り、連綿と続いていくでしょう。

ただし、決して将来が安泰な業界と断言できるものではありません。

芸能に限らずさまざまなエンターテイメントが飽和状態となっている現代においては、鑑賞者の高齢化が深刻化しています。

若い人たちからは「古いもの」「敷居が高いもの」と認識されがちな能楽は、新たなファン層の獲得に向け、一層の努力が求められます。

実際に、若手の能楽師を中心に新規の顧客を取り込むため、現代劇との交流や現代音楽との融合などさまざまな挑戦がなされています。

能・狂言の歴史は古く、もとは「猿楽さるがく(申楽)」と呼ばれていた芸能から分かれて出た芸能です。南北朝時代から室町時代にかけ、当時活躍した猿楽師・観阿弥と世阿弥親子によって能・狂言として大成されました。今回は室町時代前まで遡り、どのようにして発展してきたのか、現代まで存続しているのか、詳しく解説していきます。

能楽師になるには

基本的に、能狂言の家系に生まれた者が幼少から訓練を積み、実力を認められた後に推薦を受け、能楽協会会員となってはじめてプロの能楽師としてデビューすることができます。

たとえば、狂言であれば大蔵流や和泉流の家系に生まれ、幼少期から厳しい訓練を積み、大名狂言のひとつ「靭猿」の猿の役で初めて舞台デビューを飾ることができます。

人気の狂言方能楽師の野村萬斎さんも、彼の長男である野村裕基さんも、同じ道をたどって来ています。

では、能楽の家系以外の人は能楽師になれないのかというと、そうではありません。

日本芸術文化振興会や、大阪能楽養成会などが募集している、後継者を養成する取り組みの研修生となり、基本的なことを学んだ後に適正審査に合格した者が、晴れて一般人からの能楽師となることができます。

ただし、応募資格は中学卒業以上、23歳以下の人に限られます。

あるいは、能楽師に弟子入りするという方法もあります。

一般人から能を志した川口晃平さんは、大学卒業後に7年間の内弟子修行を経て能楽師デビューしています。

家元に生まれても、一般人から能楽の世界を志しても、自由もプライベートもない厳しい修行を経て、ようやく一人前になれることに変わりはありません。

能楽師の仕事内容

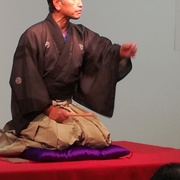

能楽師の仕事は、役者として能や狂言を演じることです。

基本的に、定期公演に出演したり、出演依頼を受けて舞台に立ったりしながら、月に20公演前後をこなします。

公演では1日ごとに違う演目を上演するのも能楽の特長で、狂言方能楽師は狂言のみを演じます。

売れっ子能楽師ともなると、全国津々浦々の能楽堂や公会堂、神社仏閣などを飛び回って舞台に出演することになります。

1週間で東京、名古屋、大阪、福岡を回るようなハードスケジュールも珍しくありません。

また、能楽の1回の演目は曲によっても、演じる人によっても長さが変わります。

15分程度で終わることもあれば、2時間半にも及ぶもこともあります。

公演がないときには、自分の稽古はもちろん、習い事として能を習っているアマチュアの人に稽古を付けることも仕事の1つです。

さらに、人気のある能楽師は、テレビや雑誌などのメディアに出る機会も少なくありません。

野村萬斎さんは、映画、ドラマ、テレビコマーシャル、最近では2020年東京オリンピックの開閉会式の総合演出など、幅広いジャンルで活躍しています。

いずれにせよ、一般的な企業の社員のように、土日祝日に休みが取れるような仕事ではありません。

プライベートはほぼ無いと言っても過言ではなく、家族や友人などとスケジュールが合わないことがほとんどです。

能楽師の収入

能楽師の収入はシテ方で540万円~750万円、ワキ方で330万円~630万円、囃子方で220万円~530万円、狂言方能楽師の年収は240万円~540万円が平均年収のようです。

売れっ子になると弟子からの月謝や能楽以外の舞台への出演料、テレビ等のメディアに出演した際のギャラが収入に追加されます。

また、能楽師の雇用形態は基本的にフリーランスとなっているため、一般の会社のように福利厚生などがありません。

どんな人が「能楽師」に向いている?

能楽の世界はどの伝統芸能の例にも漏れず、世襲制で上下関係のはっきりした世界です。

言葉遣いや礼儀がしっかりできて当たり前、自由やプライベートを捨てて、能楽に身を捧げるぐらいの覚悟があって当たり前という世界ですから、一般の社会から見れば、閉鎖的で異質な世界にも映るでしょう。

さらに、能楽師はだれからも「テレビで観たことがある」と思われるような売れっ子でなければ、お金持ちにはなれません。

そもそも、家元以外の人が能楽師になること自体が狭き門であるため、「お金を稼ぐよりも伝統芸能を継承していきたい」という強い信念を持っている人でなければ務まらない仕事です。

一般人にも門戸が開かれている能楽の世界。

厳しい修業に耐え、努力に努力を重ねることができる人には、他では味わうことのできないやりがいを得ることができるでしょう。

人気能楽師 観世流シテ方・武田宗典

狂言師と比べるとあまりメディアへの露出が高くない能楽師ですが、観世流の武田宗典は、知る人ぞ知る人気能楽師です。

年間100公演ほどの舞台に上がり、2008年からは能の魅力を楽しく、インタラクティブに伝えようと、初心者でもわかりやすい「謡サロン」などを開催、能の普及に努めています。

また、2017年には自主公演『武田宗典之会』を発足させ、銀座の人気商業施設「GINZA SIX」内の観世能楽堂で行われた公演は、満員の観客で大盛況だったようです。

海外公演も積極的に行い、最近では能の舞と現代アート映像をコラボレーションさせる企画に挑戦するなど、意欲的に活動しています。

おわりに

「能楽師としての生活や、能楽師の仕事にまつわる内容をお届けしました。

能楽の「仕事」や「お金」の事情を知れば、人気能楽師の働き方、公演やチケット代に至るまで、能楽についてまた違った見方ができることでしょう。

伝統芸能の世界は、血筋が全てのイメージが強いですよね。その中でも、能楽の世界は特に格式が高いといわれています。しかし、そんな中でも活躍している一般家庭出身のスターたちがいるのをご存知ですか?今回は、能楽の世界の血縁についての考え方や、実際に活躍する能楽師たちをご紹介します!

能・狂言を楽しむためには、何よりも実際に全国各地で催されている公演を鑑賞することが一番です。公演を鑑賞するのに、小難しい特別な知識は必要ありません。今回は、能・狂言を鑑賞する前に知っておくとより公演を堪能できる、初心者さん必見の基礎知識をご紹介します。

能舞台とは、能楽堂の中にある屋根のついた建物で、能狂言を演じる場所のことです。歌を歌うコンサートホールや、劇団がミュージカルをする劇場、歌舞伎の舞台とは異なる、独特の空間です。そんな能楽の舞台には、どんな秘密や工夫が施されているのでしょうか?今回は、役者が美しく動き回る大切な場所、「能舞台」について詳しくご紹介します!

スポーツでも芸能でも、初めて観た試合や公演で心を掴まれれば、確実にファンになってしまうことは間違いありません。能も同じように、最初に観る能が絶対に楽しいと思えるものであってほしいと思います。今回は能の古典演目の中からとくに初心者の方にオススメで、なおかつ分かりやすく楽しい5曲を厳選しました。

「秘すれば花」とは、世阿弥が書いた『風姿花伝』という本に出てくる文章の1フレーズです。直訳すると「何でも表に出すより控えめに慎ましやかな方が美しい」という意味で、日本人らしい想いと現代でも通用する考え方が読み取れます。今回は世阿弥が説く「秘すれば花」に込められた思いを、風姿花伝とともに詳しくご紹介します。