能・狂言を楽しむためには、何よりも実際に全国各地で催されている公演を鑑賞することが一番です。

公演を鑑賞するのに、小難しい特別な知識は必要ありません。

今回は、能・狂言を鑑賞する前に知っておくとより公演を堪能できる、初心者さん必見の基礎知識をご紹介します。

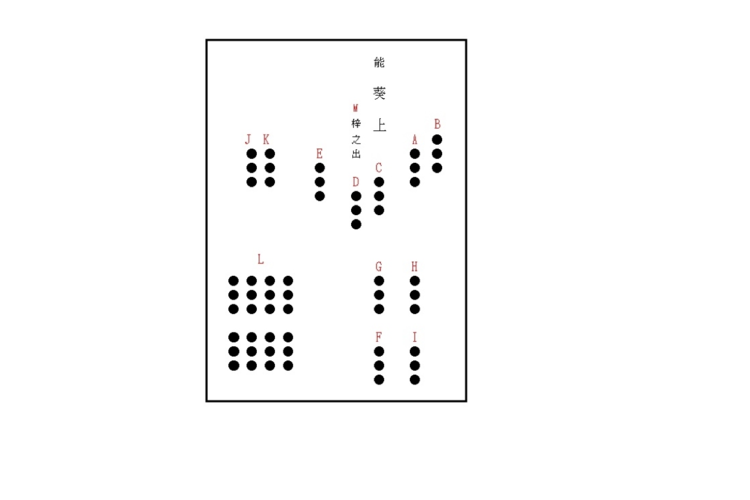

番組(公演プログラム)の読み方

能・狂言の公演プログラムにあたる「番組」は、役名を書かず名前だけを並べる独特な形式となっています。

一見するとわかりにくいですが、パターンを覚えれば読み方がわかります。

能 の番組の読み方

A「シテ」…能の主役。

B「ツレ」…シテの助演者。

C「ワキ」…シテの相手役。

D「ワキツレ」…ワキの助演者。

E「アイ」…間狂言を行う狂言方。

前場と後場の間に演目の内容を語ったり、曲の最初に場面設定をしたりする役です。

F「笛」…笛の奏者。

G「小鼓」…小鼓の奏者。

H「大鼓」…大鼓の奏者。

I「太鼓」…太鼓の奏者。

J「主後見」…後見は舞台進行の見届け役。

K「副後見」…後見のサポート役。

L「地謡」…通常8人からなる、舞台右側に座っている謡い手。

M「小書」…特別演出の名称。

『梓之出』はシテの冒頭の謡を大幅カットして、ツレの梓弓の降霊術に引かれて生霊が現れる場面を強調した演出です。

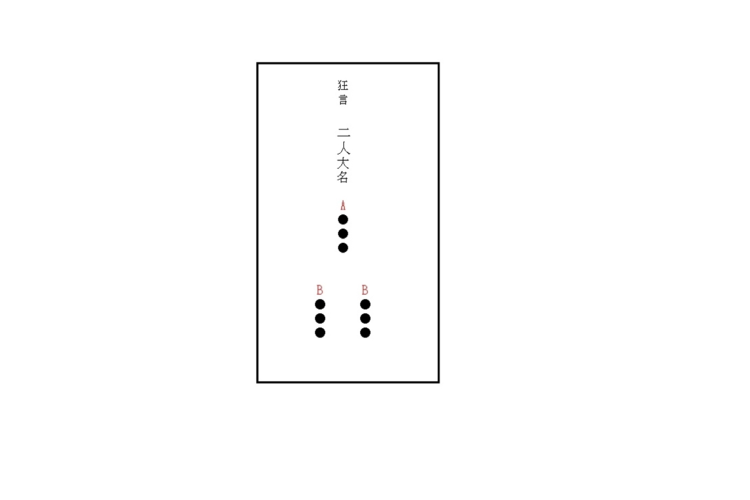

狂 言の番組の読み方

狂言は台詞劇が中心となるため、能に比べると番組はシンプルです。

A「シテ」…狂言の主役。

B「アド」…シテの助演者。

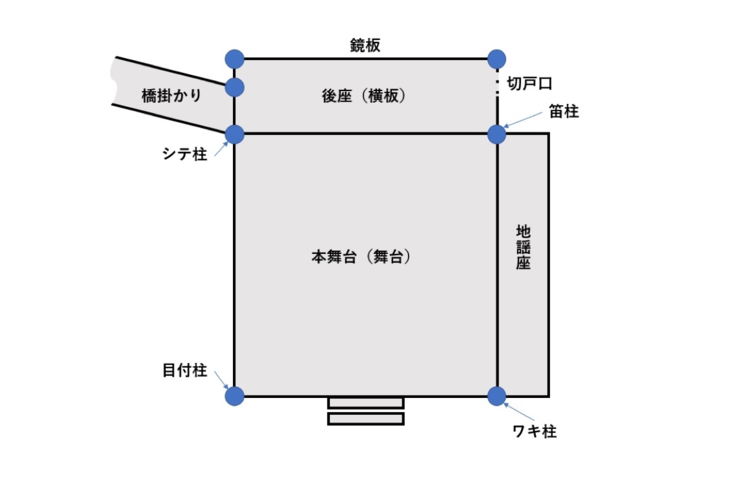

能・狂言の舞台の仕組み

かつて野外で行われていた名残を残す、極端に簡略化された舞台の仕組みを知れば、より能・狂言が面白くなります。

「鏡板」…舞台奥にある板には老松が描かれています。

「切戸口」…地謡方や後見などが出入りする引き戸。

「橋掛かり」…楽屋と本舞台を結ぶ通路であり、演出にも使われる舞台の一部。

「」…地謡方が8人ほど本舞台に向かって2列に座る。

「本舞台」…四本の柱に囲まれた三間四方の舞台。

「笛柱」…笛方が座る位置に近い柱。

「ワキ柱」…ワキが座る位置に近い柱。

「目付柱」…面をつけた演者がこの柱を目印に自分の位置を確認します。

「シテ柱」…シテの演技の起点となる柱。

能舞台とは、能楽堂の中にある屋根のついた建物で、能狂言を演じる場所のことです。歌を歌うコンサートホールや、劇団がミュージカルをする劇場、歌舞伎の舞台とは異なる、独特の空間です。そんな能楽の舞台には、どんな秘密や工夫が施されているのでしょうか?今回は、役者が美しく動き回る大切な場所、「能舞台」について詳しくご紹介します!

能・狂言オススメの曲

敷居の高いイメージのある能・狂言ですが、初めて観る方でも楽しめる曲があります。

公演情報と照らし合わせて、観に行く公演を選びましょう。

能 のオススメの曲「葵上」

光源氏の正妻・葵上が、六条御息所の嫉妬心から生まれた怨霊に取り憑かれるシーンを演じます。

「葵上」という曲名ですが、実際には葵上は登場しません。

舞台正面手前に置かれる小袖が、無抵抗のまま物の怪に取り憑かれて苦しむ葵上を表現します。

スポーツでも芸能でも、初めて観た試合や公演で心を掴まれれば、確実にファンになってしまうことは間違いありません。能も同じように、最初に観る能が絶対に楽しいと思えるものであってほしいと思います。今回は能の古典演目の中からとくに初心者の方にオススメで、なおかつ分かりやすく楽しい5曲を厳選しました。

皆さんは、「羽衣(はごろも)」という言葉を聞いたことがありますか?羽衣とは、天に住む天女がまとっている空を飛ぶ不思議な布のこと。この記事では、200曲前後あるお能の演目の中でもトップクラスに上演されている演目「羽衣」について、詳しくご紹介していきます!

紅白の獅子が数匹登場し、全身を使って舞い踊るおめでたい演目であるお能「石橋」。獅子の動きが独特で、獅子にはセリフも無いため、演者の表現力や技術、そして体力も問われる石橋はお能のどの流派でも大変重い習いとして扱われています。そんなお能「石橋」について、詳しくご紹介していきます!

狂 言のオススメの曲「棒縛」

棒縛は留守中に悪さばかりする太郎冠者※と次郎冠者を懲らしめるため、主人は一計を案じて棒術が得意な次郎冠者の腕を棒で縛り、太郎冠者を後ろ手に縛って出かけてしまいます。

ずる賢い2人は妙案を閃き、縛られたままの不自由な両手を使って酒蔵の酒を引っ張り出し、なんと酒盛りをはじめてしまいます。

※狂言の三大流派の1つである和泉流(いずみりゅう)では太郎冠者と次郎冠者の配役が逆。

今回は、初心者の方にオススメしたい狂言の演目である、棒縛(ぼうしばり)・靭猿(うつぼざる)・柿山伏(かきやまぶし)・蚊相撲(かずもう)・船ふな(ふねふな)の5つを取り上げ、あらすじや見どころを解説していきます。

人々の日常をテーマにし、思わずクスっと笑ってしまうような台詞で演じられる事が多い狂言。狂言にはさまざまな演目がありますが、なかには主人の言いつけを守らずに大騒ぎになってしまう演目がいくつかあります。今回はその中から、「附子(ぶす)」をご紹介します。

能・狂言を鑑賞するためのチケット購入方法

最近では、能・狂言のチケットは、パソコンやスマホでのチケットの購入が主流となっているため、全国の能楽堂のサイトにアクセスして「チケットの購入」メニューから購入することができます。

ただし、インターネットで検索すると関連サイトがいくつも表示されるため、どのサイトを見ればいいのか迷ってしまうことがあるかもしれません。

おすすめはチケット購入サイトで調べる方法です。

「チケットぴあ」や「ローソンチケット」などでは、伝統芸能コーナーで能・狂言の公演情報を調べたり、チケットを購入したりすることができます。

チケット購入サイトのキーワード検索で「能」や「狂言」などと入力して検索すれば、チケット販売中の公演情報が一覧で表示されます。

また、電話でチケットを取り寄せる方法もあります。

近場にある能楽堂や公会堂に足を運ぶと、公演が予定されている能楽のパンフレットが置いてありますので、主催者の電話番号に問い合わせてみましょう。

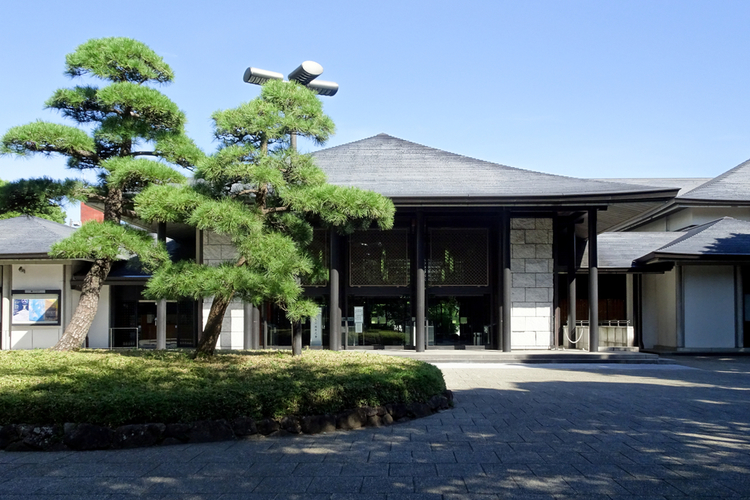

能・狂言が鑑賞できる全国の主要な舞台

全国各地にある能楽堂・能舞台の中から、主要な舞台をご紹介します。

国 立能楽堂

東京の千駄ヶ谷にある国立能楽堂では、能・狂言をはじめとして、歌舞伎や浄瑠じょうるり)、落語など幅広い芸能の舞台が鑑賞できます。

月に2回、定例公演として能一番、狂言一番。また、月に2回、普及公演として解説付きの能・狂言が上演されています。

公演のチケット料金は次のとおりです。※すべて税込

定例公演 正面 4,900円

普及公演 脇正面 3,200円(学生2,200円)

中正面 2,700円(学生1,900円)

企画公演 正面 6,300円

脇正面 4,800円(学生3,400円)

中正面 3,200円(学生2,200円)

アクセス

住所:〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-18-1

電話:03-3423-1331

JR中央・総武線「千駄ヶ谷」駅下車、徒歩約5分

横 浜能楽堂

横浜能楽堂では毎月1回の「横浜狂言堂」などの普及公演、企画公演、特別講演などが行われています。

ワークショップや講座など初心者向けの公演も必見です。

公演のチケット料金は次のとおりです。※すべて税込

普及公演 全席指定 2,000円

企画公演 S席 4,500円

A席 3,500円

B席 3,000円

アクセス

住所:〒220-0044 神奈川県横浜市西区紅葉ケ丘27-2

電話:045-263-3055

JR根岸線「桜木町」:下車徒歩15分

京 都観世会館

京都で最大級の客席を持つ、京都を代表する能楽堂です。

自主公演をはじめとして、さまざまな公演が行われています。

公演のチケット料金は次のとおりです。※すべて税込

例会 前売 6,000円(当日指定)

当日 6,500円(当日指定)

学生 3,000円 (2階自由)

アクセス

住所:〒606-8344 京都市左京区岡崎円勝寺町44

電話:075-771-6114

地下鉄東西線「東山駅」から徒歩約5分

おわりに

サッカーや野球などのスポーツは、ルールやストーリーを深く知る前に、実際に試合を観戦しに行ったほうが楽しめる場合があります。

これは能・狂言も同じで、「鑑賞する前にある程度勉強しておかなくては…」と思うと、なかなか能楽堂へ足が向かいません。

本記事に書いた基礎知識だけでも頭に入れておけば、明日にでも能楽堂での能・狂言の公演を楽しむことができますよ!

能・狂言と歌舞伎は、どれも同じ「伝統芸能」「古典芸能」として一緒くたにされがちです。しかし、それぞれの芸能には明確な違いがあります。

能と狂言と歌舞伎、それぞれの違いを知ることは、それぞれの芸能をより楽しむことができるということです。

「秘すれば花」とは、世阿弥が書いた『風姿花伝』という本に出てくる文章の1フレーズです。直訳すると「何でも表に出すより控えめに慎ましやかな方が美しい」という意味で、日本人らしい想いと現代でも通用する考え方が読み取れます。今回は世阿弥が説く「秘すれば花」に込められた思いを、風姿花伝とともに詳しくご紹介します。

今から600年以上も昔の室町時代に、「初心忘るべからず」と唱えた人がいます。お能を大成した世阿弥(ぜあみ)です。世阿弥はどんな人生を過ごし、何を伝えたくてこの言葉を残したのでしょう?“初心”の本当の意味とは何でしょうか?今回は、世阿弥の名言「初心忘るべからず」について解説していきます。

古典芸能と言うと、熟年の男性が演じているイメージがある方も多いのではないでしょうか。もちろん、古格を漂わせたベテラン狂言師もいますが、古典芸能には、若い女性からも指示を集める若手もたくさんいます。今回は広い世代から人気の狂言師をご紹介します。

「学校狂言」とは、茂山千五郎家が明治期より行ってきた、狂言の普及の為に全国の学校を回り、学生に狂言を鑑賞してもらう取り組みのことです。現在では他の家でも、各地の学校や劇場で学校狂言を行うことが一般的となりました。今回は「学校狂言」について、人気の演目や内容・申込方法まで詳しく解説します。

能・狂言の歴史は古く、もとは「猿楽さるがく(申楽)」と呼ばれていた芸能から分かれて出た芸能です。南北朝時代から室町時代にかけ、当時活躍した猿楽師・観阿弥と世阿弥親子によって能・狂言として大成されました。今回は室町時代前まで遡り、どのようにして発展してきたのか、現代まで存続しているのか、詳しく解説していきます。

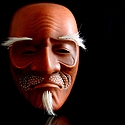

能面・狂言面は、能楽の演出においてとても重要な役割を果たすものです。能・狂言で使われている面がどのような意味を持ち、どのような場面で使用されているかを知れば、より能・狂言を楽しむことができます。今回は、能・狂言で使用される面とはどのようなものなのか、種類や意味をご紹介していきます!

普段皆さんが何気なく使っている言葉の中には、能・狂言の世界からやってきた言葉が沢山あることをご存じですか?今回は、その中でも特に有名ないくつかの言葉をご紹介していきます♪

能狂言には「型」があります。能狂言の「型」とは、ダンスで言うところの”振り付け”のことです。そのため、お能や狂言を何度か観に行くと、異なる演者が演じても、同じような振り付けになっていることに気がつくでしょう。本記事では、そんな能狂言の「型」について詳しくご紹介します!

伝統芸能の世界は、血筋が全てのイメージが強いですよね。その中でも、能楽の世界は特に格式が高いといわれています。しかし、そんな中でも活躍している一般家庭出身のスターたちがいるのをご存知ですか?今回は、能楽の世界の血縁についての考え方や、実際に活躍する能楽師たちをご紹介します!