皆さんは、「羽衣」という言葉を聞いたことがありますか?

ふわふわとした羽や、女性が羽織るストールのようなイメージがあるのではないでしょうか。

羽衣とは、天に住む天女がまとっている空を飛ぶ不思議な布のこと。

もし実際に見る事ができたら「手に取ってみたい」と誰しもに思わせる魅力があると言い、さまざまな伝説が存在します。

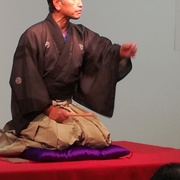

各地で語り継がれている羽衣伝説ですが、お能の世界でも羽衣の演目はとても人気で、今も昔も天女の美しさが人々を魅了し続けています。

この記事では、200曲前後あるお能の演目の中でもトップクラスに上演されている演目「羽衣」について、詳しくご紹介していきます!

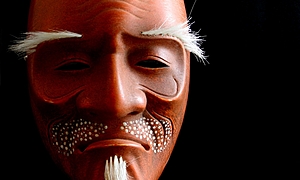

お能「羽衣」とは?

お能の演目「羽衣」のあらすじを簡単に説明すると、美しい羽衣を持つ天女が海辺に登場し、たまたま通りがかった漁夫と話をして舞を舞い、天へ帰っていくというシンプルなお話です。

難しい予備知識がなくても理解しやすいストーリーなので、お能初心者の方にオススメです♪

さて、漁夫と天女は何を話したのでしょう?

なぜ天女は舞を披露したのでしょう?

少し覚えておくとより楽しめるようになるので、まずは登場人物と舞台になった場所から見ていきましょう!

お 能「羽衣」の登場人物

シテ(主人公):天女

ワキ(脇役):白龍という名の漁夫

ワキツレ(脇役のツレ):白龍と一緒にいた漁夫

お 能「羽衣」の舞台となった場所

このお話の舞台となったのは、駿河の国の三保松原です。

現代で言うと、静岡県静岡市清水区の三保半島にあります。

松原と言われるだけあり、全長7kmに渡り松林が海岸線に茂っており、富士山や伊豆半島を一望できます。

“日本三大松原”や“日本新三景景勝地”と呼ばれ、今も観光スポットとして人気の土地です。

その美しさから、お能の羽衣以外にも数々の芸術作品のテーマとなっており、歌川広重が描いた浮世絵『六十余州名所図会』に登場し、万葉集では、

廬原の 浄見の崎の 三保の浦の 寛けき見つつもの思ひもなし

(豊かな海を見ていると旅の不安が消える)

と詠まれています。

お能「羽衣」のあらすじと見どころ

あ らすじ

ある春の日の朝、三保の松原に住んでいる白龍という漁夫が船を降りて海岸の景色を眺めていました。

すると、海辺だというのに空から花が降り、音楽が聞こえ、なんとも良い香りがしてきました。

「何事か?!」と驚きあたりを見ると、松の木に美しく良い香りのする布がかかっているのを見つけます。

白龍はその布の美しさに心打たれ、持ち帰り家宝にしようと決めました。

するとそこに、見知らぬ女がやってきて

なうそ乃衣は此方乃にて候(その衣は私のものです)

と言うのです。

しかし、自分が拾ったのだから自分が持ち帰るのだという白龍。

「この衣は天人の羽衣であり、天に帰るには必要な物なので人間が手にしてはいけない」と女は言います。

なんと、この女は天女だったのです!

それほど貴重な衣と知ってはますます返したくなくなり、むしろ国宝にすべきと思う白龍。

魚を捕まえて生業とすることはあさましいとされる仏教の思想が根付いていた時代に生きていた白龍は、自分は卑しい人間なので拾った衣を返してやる義理はないと言い、その場を立ち去ろうとしますが、天女がシクシクと泣き出してしまいます。

天女の目から涙がポロポロとこぼれ、髪飾りの花は瞬く間に枯れてしまい、白龍の目の前で見るみるうちに天人五衰※1が起こりました。

天の原 ふりさけ見れば霞立つ 雲路惑ひて 行方知らずも

(どこへ行けばいいのかすら分からなくなった)

と言い、霞が立ち込める天上を仰ぎ見て、天女はひどく嘆き悲しみます。

さすがの白龍も心が痛み、ボロボロになってしまった天女が可哀想になりました。

衣を返すと告げると、天女は「あら嬉しや」と言って白龍に駆け寄ります。

しかし、タダで返すのが惜しい白龍は、かつて噂でしか聞いた事のない天女の舞楽が見たくなり、今踊れば衣を返すという交換条件を持ち掛けます。

人間の卑しさが垣間見える瞬間です。

天女は舞楽を快諾し、衣を着て人間界の人々を癒す舞を踊るので、まず先に衣を渡して欲しいと言います。

白龍は、衣を渡してしまうと、舞を披露せずにさっさと天へ帰ってしまうつもりなのだろうと天女を疑いますが、天女に「絶対に嘘はつかない」と諭され、疑った自分を恥ずかしく思い、衣を天女に渡します。

天女は羽衣を受け取り、霓裳羽衣の曲※2を披露しました。

羽衣を身にまとった天女は、虹色に輝き非常に美しく、雨露に濡れて潤った花のようです。

月にある月宮殿には、白と黒の衣をまとった天女がそれぞれ15人ずついて、月の満ち欠けを手伝う舞を踊っており、この天女もメンバーの1人だと言いました。

天女の髪飾りについている花が、月のように美しく輝き出します。

天女は、春の三保の松原の景色は天上界と同じくらいに綺麗で、富士山にかかる雪は他とは比べ物にならないと称賛しました。

“君が代は 天の羽衣稀に来て 撫づとも盡きぬ 巌ぞと”

と東歌に言われるように、硬い岩を羽衣で撫でていつしかその岩がすり減るくらい長い間、この世が栄えるのはおめでたい事であると天女が言うと、笙や琴など雅楽器が鳴り響きました。

夕日が、世界の中心にそびえる須彌山※3を照らします。

天女はその後も、いろいろな東遊の舞の曲を舞いました。

月の清らかな光に包まれた天女は、この国が栄えるようにお祈りをし、さらには天上から沢山の宝を降らせてから、富士山の高嶺を昇るようにして空の霞の中に消えていきました。

※1 天人五衰:【天女五衰】で説明。

※2 霓裳羽衣の曲:中国の楽曲の一種。仙女が舞い踊る様子を表しており、唐代の皇帝玄宗によって作られたと言われている。

※3 須彌山: 巨大な山で、仏教の世界観において世界の中心にそびえるとされる神聖な場所。

見 どころ

何と言っても見どころは、主役の天女です。

羽衣を返す返さないの押し問答の途中で、しおしおと悲しむ姿や、羽衣を盗んだ白龍を責めたりせずに返してもらえる事に喜ぶシーンは、実に表情豊かで天女の心の清らかさが伺えます。

帰り際の美しい舞は、この演目のクライマックス!

注目して見ると、もっと楽しめますよ♪

天女(天人)に注目してみよう!

知っておくと便利な知識として、天女(天人)についての豆知識をいくつかご紹介します。

ど こにいるの?

天女(天人)とは、仏教用語であり人間界の上にある天道に住む存在のことです。

天道の他に、人間は地獄道や人間道など6種類の世界で生死を繰り返していると言われ、総称を六道と呼びます。

天女は容姿端麗で、頭には華鬘という花輪をつけ羽衣を着て飛んでいるのですが、なんせ天の上の存在なので、なかなかお目にかかれません。

天女の衣を白龍が家宝にしたがったのは、そういう理由です。

京都では毎年、お盆の少し前に「六道まいり」と呼ばれる、ご先祖様の霊を迎えるためにお寺へ参詣する行事が行われます。京都の人々は親しみを込めて、ご先祖様の霊のことを“お精霊さん”や“おしょらいさん”と呼び、この行事を大切にしてきました。

天 人五衰 (てんにんごすい)

「天人五衰」とは天人(天女)が死ぬ間際に見られる兆候です。

5種類の苦悩が起こるものとされており、その内容は悲壮感に溢れています。

・衣服垢穢(えぶくくえ):衣服が垢で汚れ、みすぼらしくなること

・頭上華萎(ずじょうかい):頭にかぶっている華鬘の生花がしおれること

・身体臭穢(しんたいしゅうえ):体から悪臭が出てくること

・腋下汗流(えきかかんりゅう):脇から汗がダラダラと流れ出てくること

・不楽本座(ふらくほんざ):何をしていても、全く楽しめない気持ちになること

※読み仮名は一例です。

素肌(モギドウ姿)のまま虚ろな表情で命を落としそうな程に悲しがる様子は、白龍の良心を目覚めさせるには十分だったようです。

「 疑いは人間にあり」

「いや疑いは人間にあり 天に偽りなきものを」

お能羽衣の中で、ぜひ覚えておきたい名フレーズです。

天人(天女)は嘘をついたり、人を騙したりしないもの。

天の世界の住人は純真で、嘘などというものは人間界にしかありません。

劇中でそれに気付かされ、ハッとして改心する白龍は立派ですね!

十 五夜の月に照らされ、富士山の頂上へと舞い上がっていくラスト

約束を守り、天女が舞を舞った後に、高揚した状態を表現する短くテンポの軽い「破之舞」を舞います。

天女は月の人なので、体が月のように美しく輝いています。

そして、空には十五夜のお月様。

これだけでも十分に美しい情景なのですが、天や仏の恵みが賜れるよう、扇を上から下へ大きく動かし宝を降らせてから、天女は富士山の頂上へ舞い上がります。

月光に照らされながら天高く舞い上がり、スッと霞に消えてはけていく美しい姿に注目です。

日本各地に伝わる羽衣伝説

ここまでご紹介したあらすじを見て、記憶にある羽衣と違って感じた方もいるのではないでしょうか。

それは各地に羽衣伝説が沢山あり、どれも内容が異なっているからです。

ここからは、各地で異なる羽衣伝説の一部をご紹介します!

羽 衣伝説の王道ストーリー

天女が羽衣を脱いで水辺で水浴びをしていると、通りがかった男に衣を隠されてしまいます。

この場合の天女は、複数人の事が多いです。

羽衣を隠されなかった天女は天へ逃げ帰りますが、そのうちの1人が天に帰れず、しかたなく地上に留まる事になります。

地上に留まった天女はどうなるのでしょう?

各地の伝説を見ていきましょう。

妻 になった天女~滋賀県「近江国風土記」の羽衣伝説~

余呉の郷の湖で、8人の白鳥が天女の姿で水遊びをしていると、伊香刀美という男が白い犬に羽衣を盗ませます。

羽衣を盗まれてしまい天に帰れなくなった1人の天女は、伊香刀美の妻になり4人の子供を産み母になりますが、後に無事羽衣を見つけ天へ帰っていきます。

養 子になった天女~京都府「丹後国風土記」の羽衣伝説~

比治の山(磯砂山)で8人の天女が水浴び中、通りがかった老夫婦が1人の天女の羽衣を隠してしまいます。

老夫婦は「子供がいないので、うちの子になって欲しい」と言い、帰れなくなってしまった天女を養子にします。

天女は、一杯飲めば病気が治る酒を造り老夫婦や村をとても豊かにしますが、10年経った時に「お前はうちの子ではない」と言われ、家を追い出されてしまいます。

何とも悲運な天女は、

天の原ふりさけ見れば霞立ち 家路まどいて行方しらずも

(天を仰ぎ見れば霞が立ち、どこへ帰ればいいのかわからない)

と句を詠み嘆き彷徨い、やっと辿り着いた奈具の村で心穏やかに暮らし、奈具神社に祀られるようになりました。

年 に1回会えるハズだった?天女~京都府「丹後の民話」の羽衣伝説~

ある日、8人の天女が比治の山で水浴びをしていると、三右衛門という猟師に羽衣を隠されてしまいます。

羽衣を隠されてしまった天女は三右衛門と結婚し、3人の子を産みます。

里の人に米や酒造りを教え、里はとても豊かになりましたが、ずっと天が恋しかった天女は、ある日羽衣を見つけ「7日ごとに会いましょう」と言い天に帰ります。

しかし、天邪鬼が「1年ごとの7月7日に会いましょう」と三右衛門に伝えました。

悲しんだ三右衛門が夕顔の種をまくと、つるが天まで伸び、登っていくと天女と再会することができました。

「せっかく来たのだから、天の川に橋を架けて欲しい」と天女に言われ、三右衛門は橋を架けることになります。

しかし、橋の完成間近で天の川が氾濫し、三右衛門は下界に流されてしまいます。

この伝説は、七夕の発祥とも言われています。

7月7日は七夕ですね。日本で育った人ならば、短冊に願い事を書いたことが一度はあると思います。大人から子どもまで馴染みの深い七夕ですが、意外にも「日本の七夕」には複雑な成り立ちがありました。

海 外にも伝わる羽衣伝説

日本でもそうですが、海外のいくつかの地域では、天女は人以外の生き物で登場する事があり、天女=美しい鳥として「白鳥処女伝説」の名で伝えられています。

アジア、ヨーロッパ、アフリカなど世界中で語られていますが、古代インドのバラモン教の聖典である『リグ・ベーダ』に出てくる天女ウルバシーと人間との恋物語がアジア圏最古といわれます。

オペラ「白鳥の湖」も羽衣の仲間ですね。

おわりに

各地に残る羽衣伝説では、天女は羽衣を返してもらえず漁夫と夫婦となり子供を産んだり、養子になったりしますが、お能ではそういった、俗っぽい感情で天女を地上に留め置くシーンをカットしています。

また、地上に留まる天女はお能のように舞を踊りません。

ぜひ一度、お能ならではの幽玄の美しさを感じ取ってみてください♪

能・狂言と歌舞伎は、どれも同じ「伝統芸能」「古典芸能」として一緒くたにされがちです。しかし、それぞれの芸能には明確な違いがあります。

能と狂言と歌舞伎、それぞれの違いを知ることは、それぞれの芸能をより楽しむことができるということです。

スポーツでも芸能でも、初めて観た試合や公演で心を掴まれれば、確実にファンになってしまうことは間違いありません。能も同じように、最初に観る能が絶対に楽しいと思えるものであってほしいと思います。今回は能の古典演目の中からとくに初心者の方にオススメで、なおかつ分かりやすく楽しい5曲を厳選しました。

能・狂言を楽しむためには、何よりも実際に全国各地で催されている公演を鑑賞することが一番です。公演を鑑賞するのに、小難しい特別な知識は必要ありません。今回は、能・狂言を鑑賞する前に知っておくとより公演を堪能できる、初心者さん必見の基礎知識をご紹介します。

能舞台とは、能楽堂の中にある屋根のついた建物で、能狂言を演じる場所のことです。歌を歌うコンサートホールや、劇団がミュージカルをする劇場、歌舞伎の舞台とは異なる、独特の空間です。そんな能楽の舞台には、どんな秘密や工夫が施されているのでしょうか?今回は、役者が美しく動き回る大切な場所、「能舞台」について詳しくご紹介します!

人々の日常をテーマにし、思わずクスっと笑ってしまうような台詞で演じられる事が多い狂言。狂言にはさまざまな演目がありますが、なかには主人の言いつけを守らずに大騒ぎになってしまう演目がいくつかあります。今回はその中から、「附子(ぶす)」をご紹介します。

紅白の獅子が数匹登場し、全身を使って舞い踊るおめでたい演目であるお能「石橋」。獅子の動きが独特で、獅子にはセリフも無いため、演者の表現力や技術、そして体力も問われる石橋はお能のどの流派でも大変重い習いとして扱われています。そんなお能「石橋」について、詳しくご紹介していきます!

「秘すれば花」とは、世阿弥が書いた『風姿花伝』という本に出てくる文章の1フレーズです。直訳すると「何でも表に出すより控えめに慎ましやかな方が美しい」という意味で、日本人らしい想いと現代でも通用する考え方が読み取れます。今回は世阿弥が説く「秘すれば花」に込められた思いを、風姿花伝とともに詳しくご紹介します。