お能や狂言を何度か観に行くと、過去に観た演目と同じ演目を異なるおシテさん※が演じているのを鑑賞する事があります。

お気に入りの曲がある方は、「そうそう、ここのシーンでシテが大きく回転するのが好き!」など、お待ちかねの場面を心待ちにする事も。

異なる演者が演じても、同じ流派では同じような振り付けになるのです。

それは、能狂言に「型」があるからです。

では、能狂言の「型」とはなんなのでしょうか?「型」を知るとどんないい事があるのでしょうか?

本記事では、そんな能狂言の「型」について詳しくご紹介します!

※シテ:能狂言の主役のこと。

そもそも能狂言とは?

能と狂言は、日本の伝統芸能の一つです。

能狂言の元となる芸能に「散楽」というものがあります。

散楽とは、踊りや曲芸、呪術などさまざまな芸事の総称で、奈良時代に中国大陸から日本へ伝わってきました。

平安時代には、滑稽な物真似芸がその中でも特に人気を集め、「猿楽」と呼ばれるようになり、神社などの神事でも行われたことで発展していきます。

室町時代には観阿弥と世阿弥の親子によって大成され、これがお能として今日まで続いています。

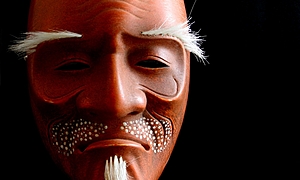

お能は、面という仮面をつけて神や亡霊、歴史の人物が登場するストーリーを演じます。

対する狂言もルーツは同じく散楽ですが、猿楽の滑稽さを主に受け継いだ芸であり、こちらは主に庶民の日常をセリフで描いた喜劇です。

現代風に言えば、コントですね。

狂言は面を使う事もありますが、能のように毎回使うわけではありません。

コントなのでアドリブ要素が多く、台本はほとんどありませんでした。

安土桃山時代に書かれた、現存する最後の狂言本である『天正狂言本』には、おおまかなあらすじのみが記されており、江戸時代に能と共に幕府の式楽として保護されるまでは、ストーリーの内容も流動的でした。

「芸能を伝承していく」という使命を持った能楽師達の並々ならぬ努力のおかげで、600年以上も廃れることなく今日まで伝わってきた伝統芸能である能狂言。

現代のようにビデオに録画して伝える事ができない時代に、どうやって振り付けを後世に残したのでしょうか。

世襲制による口伝や演者による日々のレッスンはもちろんですが、主な理由は「型」によって動きを固定化できたからでしょう。

能・狂言の歴史は古く、もとは「猿楽さるがく(申楽)」と呼ばれていた芸能から分かれて出た芸能です。南北朝時代から室町時代にかけ、当時活躍した猿楽師・観阿弥と世阿弥親子によって能・狂言として大成されました。今回は室町時代前まで遡り、どのようにして発展してきたのか、現代まで存続しているのか、詳しく解説していきます。

能面・狂言面は、能楽の演出においてとても重要な役割を果たすものです。能・狂言で使われている面がどのような意味を持ち、どのような場面で使用されているかを知れば、より能・狂言を楽しむことができます。今回は、能・狂言で使用される面とはどのようなものなのか、種類や意味をご紹介していきます!

「秘すれば花」とは、世阿弥が書いた『風姿花伝』という本に出てくる文章の1フレーズです。直訳すると「何でも表に出すより控えめに慎ましやかな方が美しい」という意味で、日本人らしい想いと現代でも通用する考え方が読み取れます。今回は世阿弥が説く「秘すれば花」に込められた思いを、風姿花伝とともに詳しくご紹介します。

能狂言の「型」とは?

能狂言の「型」とは、ダンスで言うところの”振り付け”のことです。

一つひとつの動き方が細部まで決まっており、細かく分類すると250種類ほどの型が存在します。

お 能の型の基本「構え(立ち方)」と「運び(足の動き)」

世阿弥が書いた『至花道』という能楽論の本によると、お能の基礎は「 舞歌二曲」であると言います。

「舞」は抽象化された所作の演技要素、「歌」は謡※1と囃子※2の音楽要素の事です。

動きと音楽の2つの要素で、お能は作られているのです。

そして、動きである舞のベースになっているのが、「構え」と「運び」です。

※1 謡:人の声で歌われる歌謡の部分。シテなど登場人物のセリフによるものと、地謡というコーラス部隊によるものがある。

※2 囃子:楽器の演奏。笛、小鼓、大鼓、太鼓で演奏される。

能狂言の「構え」とは

「構え」は簡単に言うと、立つときの心得のことです。

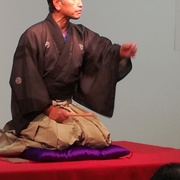

お能は、体の軸を意識し美しく立つことが大切で、胸と肘を張り背筋を伸ばさなければなりません。

そして、膝を少し曲げて腰を落とし、やや前傾になります。

構えはいつでも動き出せるような立ち姿の基本姿勢なので、ただの直立ではありません。

前後・左右・上下から見えない力で引っ張られているところを、バランスをとって静止するという精神なのです。

演者は全身に走る緊張感を持って、止まっている時の「静」を演じています。

能狂言の「運び」とは

「運び」は、歩き方の基本です。

普段私たちが歩く時にはスタスタと足を持ち上げますが、お能の運びでは足を持ち上げません。

踵を床から離さずすり足で、つま先をあげて体重移動しながら進みます。

構えで低く落とした腰は、運びの最中も上下に動かないように気を配ります。

そのため、頭がひょこひょこ動くのは美しいとされていません。

水を満タンに入れたコップをお盆に乗せて、水が揺れないようにして運びの稽古をする方法があります。

綺麗な運びで橋掛りから出てくる姿は、まるで動く歩道に乗っているかのように一直線に前進します。

永遠の動きや時間が一直線の中に凝縮されていると考えると、数歩動くだけで何千里も遠くに移動したり、シテの面がほんの少し左右を見るだけで遥か遠い場所を見ているという風に捉える事ができます。

世阿弥の時代には、構えと運びはまだ完成していなかったと考えられています。

構えのようなものが文献上はじめて確認できるのは、室町時代末期に作者不明で書かれた『 八帖本花伝書』ですが、この本は世阿弥の書いた『風姿花伝』を参考にしているため、構えや運びも世阿弥の精神に通じているのかもしれません。

お能はこの構えと運びを基本の姿勢として、「型」というさまざまな動き方をするのです。

能狂言の「型」の歴史

では、世阿弥の時代にはまだ無かったとされる「構え」や「運び」の厳格な決まり事は、どのように生まれたのでしょうか。

型の歴史を見てみましょう。

室 町時代:延元元年(1336年)~永禄10年(1567年)

室町時代に世阿弥が残した『二曲三体人形図』では、絵を使って鬼や天女などの演じ方が説明されています。

その後、永享2年(1430年)に書かれた『猿楽談儀』は、世阿弥の話を息子である観世元能がまとめたもので、その中に筆録された”姨捨”という曲では

月や旅人に対する恥じらいを持って演技をしなさい

など、演技のポイントがメモされていますが、この2冊にはどちらも、現在の型のように細かい規定はありませんでした。

安 土桃山時代:永禄11年(1568年)~慶長5年(1600年)

安土桃山時代になると、大のお能好きとして知られる豊臣秀吉が登場します。

彼は、自らも役者として役を演じていました。

秀吉が贔屓にしていたお能の一流派である 金春流で修行した武将・下間仲孝が書いた『少進能伝書』の中の”芭蕉”という曲では、

「誠を見えば」と脇を見る。「いかならん」と面を正面に直し、「思へば鐘の声」と足を引き~

とあり、先の猿楽談儀よりも詳細な動き方が記されています。

これは、下間仲孝が素人の役者に能を教える際に利用する参考書として、修行中に教わった伝授を備忘録として書き留めたものだと言われています。

しかし、実際にこの1文で動いてみようとすると、脇を見るのは右?左?

足を引く時には腕はどうしたらいい?

など、不明な点がまだまだありますね。

江 戸時代:慶長8年(1603年)~慶応4年(1868年)

江戸時代になり、能狂言が幕府の公式行事にかかせない儀式になると、お能は式楽※1として保護されるようになりました。

権力者に守られるという事は良い事ですが、同時に監視もされるという事です。

演じ方が制限され、「型」として舞い方が厳しく定められていきました。

5代将軍・徳川綱吉は、自ら舞うだけでなく、家臣にもお能を強制した能狂いとして有名でした。

芸の道に産まれ、幼い頃から口伝で叩き込まれてきた者以外にも能を演じる層が広がり、型付※2には見た人が同じように動けるよう記載する役割が生じました。

こちらは、”芭蕉”の江戸後期の型付の一文です。

「誠を」と左から脇へアシライ、少し出、「思へば鐘の声」と面少し下げ、左の足より正へヒラク

安土桃山時代の『少進能伝書』よりさらに詳細になった事がわかりますね!

このような型付のおかげで、家系以外に役者の層が広がっても、今日まで高い水準を保って演じられてきたのです。

※1 式楽:幕府の儀式に用いられる芸能のこと。

※2 型付:能狂言で、曲ごとにどう動くべきか書かれた本。流派ごとにあり、動き方だけでなく考え方の基礎としても大切にされている。

良く使われる「型」の種類を覚えておこう!

ここからは、よく登場する型をいくつかご紹介します!

普段の私たちの動作に似ている動きもありますよ♪

泣 く「シオリ」「モロジオリ」

「シオリ」は、泣いている姿を表す型です。

顔はやや下向きで、ポロポロこぼれる涙をおさえるように片方の手のひらで顔を隠します。

面をかけているので、実際には自分の目の位置より高めに、おでこの辺りに手を上げます。

これが両手で顔を覆ってしゃがむと「モロジオリ」と言い、大号泣している様子を表す型になります。

立っていられないほどの悲しみという事ですね。

登場する曲:羽衣

悲 しむ「クモラス」

「クモラス」は、面をやや下に向けてうつむく型で、悲しみを表しています。

普段の私たちも、悲しい時にはうつむいたり表情がくもったりするので、見ただけで意味を理解しやすい型ですね。

先ほどの「シオリ」の中にも出てきている動作です。

登場する曲:羽衣

喜 ぶ「ユウケン」「テラス」

開いた扇を右手に持ち、胸の前から斜め上に跳ね上げて大きく2回まわします。

喜びを表す「ユウケン」。

喜びから転じて、興奮や勇み立つ様子もこのユウケンで表されます。

同じ喜びでも、顔をやや上に向けるだけで表されるのが「テラス」です。

下向きの「クモラス」と対極な所作ですね。

喜び、心が晴れやかな時に使います。

登場する曲:羽衣、田村、葵上

怒 る

閉じた扇を上から下へ勢いよくバッと打ち付ける事で怒りを表します。

立ちでも座りでも行われますが、立った状態から下へしゃがんで扇を振り下ろす仕草は、さらに大激怒です。

「コラー!」という思いがビリビリと伝わってきます。

夫に捨てられて、火のついた鉄輪と呼ばれる三本足の五徳を頭に乗せ、鬼の形相で怒り狂う様は見ごたえがあります。

登場する曲:鉄輪

見 ている方向を示す「月ノ扇」

開いた扇の要※の部分を右手で持ち、左の肩に当てるように添えてから斜め右上を見ます。

するとどうでしょう、何かを眺めているようですね。

遠くを見たり、月や夕日を見たりする演技の時に使われます。

抱エ扇とも呼ばれます。

扇を使い「○○扇」と呼ばれる型は、他にも「招キ扇」「ハネ扇」などがあります。

登場する曲:通小町、経正、半蔀

「招キ扇」「ハネ扇」:羽衣

※要:扇の骨をひとまとめに止めてある根元の留め具部分。

お 能には「様式的」な型と「写実的」な型がある

お能の世界での綺麗な立ち姿が、”構え”の型であるとされるように、動き方や姿勢の決まり事を守り「そういうものなのだ」として受け入れるものは、「様式的」な型です。

様式的な型には、前進しながら右手の扇を胸の前に出してから右足で止まる「サシコミ」「シカケ」や、両腕を左右に開く「ヒラキ」などがあり、単体では意味を持ちません。

曲のストーリーや演者の力量によってシーンに合った解釈がされ、見ている者によってもさまざまな想像が膨らむ型なのです。

一方で、具体的な意味を持つ写実的な型もあります。

お能の元となった猿楽のベースに物真似があるように、型には日常の喜怒哀楽の感情表現や特定の動作を真似する動きがあります。

余計な物をそぎ落とし、最後に残った核の部分を「美」とした非常にシンプルな動きですが、この型も情景を読み取るための大切な鍵です。

具体的な型をいくつか覚えておくと、初めて観る曲や謡を覚えていない曲でも、演者の動きを見て登場人物の気持ちを読み取ることができたり、何もない舞台の情景が分かったりするので、鑑賞がもっと楽しくなりますよ♪

おわりに

お能では面を被るため、演者の表情は見えません。

直面と言われる面をかけていない素顔のワキも、その表情からは気持ちを読み取りづらいことがあります。

しかし、型の種類や意味を知る事で、笑ったり泣いたり、お能は実に表情豊かな演劇という事がわかりますね。

泣いた後に喜んだり扇を使って優雅に舞ったりと、特に演目「羽衣」には今回ご紹介した型がたくさん出てきますので、機会があればぜひ鑑賞してみてください。

皆さんは、「羽衣(はごろも)」という言葉を聞いたことがありますか?羽衣とは、天に住む天女がまとっている空を飛ぶ不思議な布のこと。この記事では、200曲前後あるお能の演目の中でもトップクラスに上演されている演目「羽衣」について、詳しくご紹介していきます!

能・狂言と歌舞伎は、どれも同じ「伝統芸能」「古典芸能」として一緒くたにされがちです。しかし、それぞれの芸能には明確な違いがあります。

能と狂言と歌舞伎、それぞれの違いを知ることは、それぞれの芸能をより楽しむことができるということです。

能・狂言を楽しむためには、何よりも実際に全国各地で催されている公演を鑑賞することが一番です。公演を鑑賞するのに、小難しい特別な知識は必要ありません。今回は、能・狂言を鑑賞する前に知っておくとより公演を堪能できる、初心者さん必見の基礎知識をご紹介します。

紅白の獅子が数匹登場し、全身を使って舞い踊るおめでたい演目であるお能「石橋」。獅子の動きが独特で、獅子にはセリフも無いため、演者の表現力や技術、そして体力も問われる石橋はお能のどの流派でも大変重い習いとして扱われています。そんなお能「石橋」について、詳しくご紹介していきます!

能舞台とは、能楽堂の中にある屋根のついた建物で、能狂言を演じる場所のことです。歌を歌うコンサートホールや、劇団がミュージカルをする劇場、歌舞伎の舞台とは異なる、独特の空間です。そんな能楽の舞台には、どんな秘密や工夫が施されているのでしょうか?今回は、役者が美しく動き回る大切な場所、「能舞台」について詳しくご紹介します!

普段皆さんが何気なく使っている言葉の中には、能・狂言の世界からやってきた言葉が沢山あることをご存じですか?今回は、その中でも特に有名ないくつかの言葉をご紹介していきます♪

スポーツでも芸能でも、初めて観た試合や公演で心を掴まれれば、確実にファンになってしまうことは間違いありません。能も同じように、最初に観る能が絶対に楽しいと思えるものであってほしいと思います。今回は能の古典演目の中からとくに初心者の方にオススメで、なおかつ分かりやすく楽しい5曲を厳選しました。