兵庫県の淡路島や四国の徳島市に観光旅行に行ったら、ぜひ足を延ばして人形浄瑠璃を見に行ってください。

「人形浄瑠璃なんて知らない」「見たこともないし、興味もない」という人でも、30分から45分の短い上演時間と手ごろな料金で気軽に楽しむことができます。

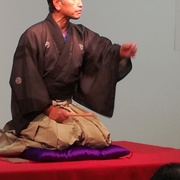

人形遣いの手によって命を吹き込まれた人形の動きに、たちまち魅せられることでしょう。

文楽ではない人形浄瑠璃

人形浄瑠璃というと「文楽」のことだと考える人は多いかもしれません。

しかし、「文楽」=人形浄瑠璃という図式の認識が生まれたのは意外と最近で、大正時代だと言われています。

そもそも文楽という言葉の元になった「文楽座」が誕生したのは明治に入ってからのことなのです。

人形浄瑠璃の最盛期は江戸の元禄期、「曽根崎心中」の大ヒットによって圧倒的な人気を誇った時期です。

当時、竹本座・豊竹座のふたつが人気を二分していたのですが、人形浄瑠璃の作品が本格的に歌舞伎に取り入れられるようになると次第に衰退し、江戸も末期には両座とも小さな芝居小屋で細々と上演するようなありさまでした。

そこに淡路島出身の上村文楽軒が大坂で興行を始めます。江戸が明治に変わった5年目、三代目の文楽軒が大坂松島の地に文楽座という劇場を建て、評判になります。

そこに彦六座という新しい一座も加わり、互いに競いながら名人がつぎつぎに現れるという、第二の黄金期を迎えるのです。

ところがそのピークの期間は短く、人々の足が遠のき、やがて彦六座は閉鎖。

文楽座は経営を当時歌舞伎の興行を手掛けていた松竹にゆだねることになります。

こうして江戸時代からの人形浄瑠璃の伝統を引き継ぐのは、文楽座ただひとつとなったのです。

そこから大正期以降は人形浄瑠璃といえば「文楽」と人々が考えるようになったのでした。

しかし、独自の洗練を遂げた文楽とは別に、家々を回り、野外で上演されていた素朴で土の香りのする人形浄瑠璃も、今なお日本各地に残っています。

なかでも、淡路島と四国の徳島には常設の劇場があり、文楽よりも短い時間と低価格で気軽に楽しむことができます。

この記事では、そんな淡路島と徳島の人形浄瑠璃について、歴史を紐解きながらご紹介します。

古い歴史を引き継ぐ淡路人形浄瑠璃

人 形浄瑠璃のルーツ~傀儡子の時代

人形浄瑠璃には古い歴史があります。

平安時代、9世紀ごろには、人形を動かして舞やお芝居を見せる傀儡子たちが、日本各地を巡回していました。

読み物もテレビもない時代、傀儡子たちの操る人形の舞や短いお芝居は、庶民にとって何よりの楽しみでした。

やがて、お寺や神社が彼らのスポンサーとなって寝泊りするところを提供するかたわら、傀儡子たちは仏教の教えや神様のありがたさなどを分かりやすく筋書きにした人形劇を行うようになります。

傀儡子の一座には歌を歌う女性もおり、彼女たちは傀儡女と呼ばれていました。

彼女たちの歌った今様いまようが、平安時代末期に後白河法皇が編集した「梁塵秘抄」という歌謡集として現代に遺されています。

「遊びをせんとや生まれけむ、戯れせんとや生まれけん、遊ぶ子どもの声聞けば、わが身さえこそ揺るがるれ(人は遊ぶために生まれてきたのだろうか、遊ぶ子の声を聞くと、自分までうずうずしてきます)」という歌などは、ご存じの方も多いでしょう。

鎌倉時代に入ると、各地を漂泊していた傀儡子たちは神社やお寺の周囲に集まって定住するようになります。

なかでも今の兵庫県西宮市にある戎神社を本拠地としていた一座は、海や漁に関する演目が得意で、やがて淡路島に移り住むようになります。

そうして淡路島では漁の安全や家の繁栄を祈願する人形の舞やお芝居が盛んになったのです。

阿 波藩の後ろ盾を得て、盛んになる淡路人形浄瑠璃

江戸時代には阿波国(今の徳島県)と淡路国(今の兵庫県淡路島)を治めていた領主蜂須賀家が、代々淡路島で人形芝居の家元を務めていた上村源之丞の人形座を保護したことも手伝って、淡路島全体で人情浄瑠璃が盛んになりました。

人形一座は44にもなり、人形遣いの数も千人近くまで増えたのです。

明治に入って藩幕体制が終結し、藩の後ろ盾を失ってからも、淡路島を拠点としつつ全国を巡る淡路人形浄瑠璃は依然として盛んでした。

しかし、時代が下るにつれ映画などに押されて興行も厳しくなっていきました。

それでも大正〜昭和の文豪、谷崎潤一郎の小説「蓼食う虫」の中に、淡路島へおもむき、野外で行われた淡路人形浄瑠璃を見る場面があり、当時の人々に親しまれ、愛されていた様子がうかがえます。

存 亡の危機から立ち直った現代まで

しかし、第二次世界大戦中に戦災で人形や道具類が焼かれ、戦争が終わってもテレビなどの娯楽が中心になったことで客足も遠のき、人形遣いも厳しい修業を嫌う人が増えたせいか、減ってしまいました。

そんな存亡の危機に、伝統を絶やしてはならない、と、1964年に淡路人形座が誕生します。

その後、渦潮観光で有名な大鳴門橋記念館の中に、常設の淡路人形浄瑠璃館が誕生しました。

そこで、淡路島にゆかりの深い「傾城阿波鳴門」の「巡礼歌の段」を中心に、毎日のように公演を重ねる一方で、国内外に出張公演を行ったり、学校や子供会で後継者の育成にあたったり、という地道な努力が続きました。

そして2012年には独立した会館を福良港近くに設立するまでになったのです。

淡路人形浄瑠璃と文楽の違い

人 形が大きい

野外で演じられることの多かった淡路人形浄瑠璃は、遠くからでも見やすいように、首(かしら=人形の頭部)も一回り大きく、顔立ちもくっきりしています。

それに合わせて人形の動作も大きいのが特徴です。

時 代物や神事舞が多い

人形の繊細な動きが持ち味の文楽では、「曽根崎心中」や「心中天網島」のような世話物が人気のある演目ですが、ダイナミックな動きの淡路人形浄瑠璃は、時代物が中心です。

また、戎舞にルーツを持つ淡路らしく、神様に奉納される「神事舞」もよく上演されます。

そのほかにも、独自で伝承されたものや、文楽では継承されなかった古い演目なども上演されます。

演 者に女性がいる

伝統を重んじる文楽は、太夫も三味線も人形遣いもすべて男性で占められていますが※、淡路人形浄瑠璃では女性も活躍しています。

淡路島の小学校時代から人形浄瑠璃に親しんだ子供たちが継承者となるだけでなく、他府県の出身者もいます。

女性で人形浄瑠璃の世界に入ってみたい方は、淡路人形浄瑠璃の門をたたいてみてください。

仕 掛けや “けれん” が楽しい淡路人形浄瑠璃

けれんとは、義太夫で法式を破って語ったり、芝居で俗受けを狙って演出したりすることです。

早替り・宙乗りなどもこれに含まれます。

ダイナミックな動きが持ち味の淡路人形浄瑠璃は、早替わりなどのけれんも見どころです。

また、背景のふすまがめまぐるしく変わり、最後は目の前に千畳敷の大広間が広がる「道具返し」も楽しいもの。

淡路人形館では解説とならんで、この道具返しも見せてくれますのでお楽しみに。

徳 島の阿波人形浄瑠璃

現在は淡路島は兵庫県になりますが、江戸時代、淡路島は徳島藩に属していました。

現在の徳島が阿波国、淡路島が淡路国と呼ばれていたのです。

同じ藩ということで、当時から阿波と淡路は交流が盛んでした。そこで淡路で盛んだった人形浄瑠璃を、阿波に住む百姓たちが習得し、藩主蜂須賀家の守護の下、発展していきました。

プロの集団だった淡路人形浄瑠璃にくらべ、もともと素人の集団だった阿波人形浄瑠璃は、演目すべてを上演することはなく、有名な場面を中心に演じていたとされています。

しかしその人気は高く、人々は村ごとに神社の境内に劇場を作り、人形一座が回ってくるのを楽しみに待っていました。その一部は今なお「阿波農村舞台」として保存されています。

淡路人形浄瑠璃と同様に、一時は途絶えかけた阿波人形浄瑠璃ですが、こちらも人々の尽力によって再興されています。

物 語の舞台となった阿波十郎兵衛屋敷

現在、阿波人形浄瑠璃は徳島市内の阿波十郎兵衛屋敷で、阿波十郎兵衛座の公演がほぼ毎日、行われています。

おもな演目は「傾城阿波鳴門」の「巡礼歌の段」、そしてその物語の主人公が阿波十郎兵衛なのです。

「 傾城阿波鳴門」はどんな話?

阿波藩の家宝である名刀が盗まれてしまいます。

そこで探索の命を家老から受けた家臣、阿波十郎兵衛は、一人娘のお鶴を祖母に預け、妻のお弓と共に大坂に探しに行きます。

その探索方法というのが、盗族に化けて質屋や蔵に忍び込み、そこに名刀が隠されていないか探す、というものでした。

大坂で盗族の妻に身をやつして何年も過ごしたお弓が、ある日、家で針仕事をしていると、巡礼の少女がやってきます。

両親を探して徳島から旅をしてきたというのです。

もしや、と思い、少女の父母の名前を聞くと、少女は「ととさんの名は十郎兵衛、かかさんはお弓と申します」と答え、お弓に何かを感じたのか、この家に置いてほしい、と頼むのです。

間違いない、これはわが子、すぐにも抱きしめ、母と名乗りたいお弓でしたが、盗族の妻に身をやつしている今、名乗りを上げれば娘にどんな危害が及ぶかもわからない、と、お弓は泣く泣くお鶴を追い返そうとします。

だんだん遠くなっていくお鶴の巡礼歌を聞くうち、いったんは別れを決意したお弓でしたが、矢も楯もたまらずお鶴を追いかけていく…というのが「巡礼歌の段」です。

可憐なお鶴、激しい葛藤と母親の愛が切々と表現されるお弓と、現代の私たちが見ても感動的な場面。

それを阿波十郎兵衛ゆかりの屋敷跡で見ることができるのです。

おわりに

文楽とは別の人形浄瑠璃である淡路人形浄瑠璃と阿波人形浄瑠璃についてご紹介しました。

共に常設の会場があり、ほとんど毎日(詳しくは上演スケジュールをご確認ください)公演が行われています。

上演時間も30分から45分、説明付きでわかりやすく、人形浄瑠璃を見たことがないという方でも、十分に楽しめるものです。

淡路島や徳島に行かれた際には、ぜひ一度、人形浄瑠璃の世界に触れてみてください。

場所:兵庫県南あわじ市福良甲1528-1

上演日:水曜日を除くほぼ毎日(※詳細は上演スケジュールをご確認ください)

時間:10:00、11:10、13:30、15:00(上演時間約45分)

料金:大人1,500円 中・高生1,300円 小学生1,000円 幼児300円

場所:徳島県徳島市川内町宮島本浦184

上演日:ほぼ毎日(※詳細は上演スケジュールをご確認ください)

時間:11:00、14:00(上演時間約30分)

料金:大人410円 高・大生300円 小・中学生200円(阿波十郎兵衛屋敷への入館料として)

人形浄瑠璃は「三業」から成る、と言われます。義太夫節を語る「太夫」、音楽を奏でる「三味線」、人形を操る「人形遣い」の三者が一体となって、ひとつの舞台がつくられるのです。ここでは人形浄瑠璃の魅力と現代の代表的な演者をご紹介します。

人形浄瑠璃と聞くと、「お上品でお堅いもの」と敷居が高いように思う方も多いのではないでしょうか。しかし、もともと庶民の娯楽だった人形浄瑠璃が、面白くないはずがありません。現代を生きる私たちにも十分共感できる思いが人形に託されて、より熱く激しく、華麗に演じられます。

初めて人形浄瑠璃を見る人は、その人形の美しさに驚くことでしょう。可憐な面立ちの人形が、生身の人間のように動き、喜び、悲しむのを見ているうちに、いつのまにか3人の人形遣いが操っていることをなど忘れてしまいます。

ここではそんな人形浄瑠璃の人形について、ご紹介します。

四国の東部に位置し、大鳴門橋と明石海峡大橋で兵庫県と結ばれた徳島県。そんな徳島県では、何百年も前から受け継がれてきた技術で作り上げた、10品目以上の伝統工芸品が存在します。この記事では、その中でも経済産業大臣によって「伝統的工芸品」として指定されている3品目をご紹介します。

日本各地には、何百年も前から受け継がれてきた技術を用いて作られる工芸品や美術品がたくさん存在します。日本に数多くある伝統的工芸品のうち、ここでは四国地方に伝わる9品目をご紹介します。