ギャル家元は先祖返り?

派手なネイルに茶髪の巻き髪、この程度なら今や何処にでもいる「ギャルっぽい娘」という感じですが、「ピンクのロングヘアー」「肩から腰にかけて入ったド派手なタトゥー」となると、結構ぶっ飛んだギャルです。

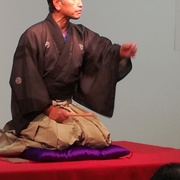

そんなド派手なギャルが「日本舞踊五月流三代目家元 五月千和加と申します」といってテレビに出演しているのを見たときは、思わず二度見、三度見してしまいました。

しかしよくよく考えてみれば、日本舞踊の源流、「かぶき踊り」を始めた「出雲阿国」は、「傾き者」と呼ばれる奇抜なヘアスタイルとファッションに身を包み、京の四条河原という現在でいう渋谷のスクランブル交差点のど真ん中で踊りまくっていたわけですから、かなりのぶっ飛び方です。

その意味では五月千和加さんは「先祖返り」しているのかもしれません。

そこで今回は、ギャル家元五月千和加さんと出雲阿国を比較しながら日本舞踊という芸の本質に迫っていきたいと思います。

どうぞ最後までお付き合いください。

五月流家元 五月千和加とは

ギャル家元こと五月千和加とは一体どんな方なのでしょうか。

五 月流とは

五月流は坂東流八代目坂東三津五郎に師事していた五月千王が1975年に創流した日本舞踊の流派です。

現在「流祖」となっている千王さんは、千和加さんのお婆様にあたります。

1978年には千和加さんのお母様二代目五月千介が二代目家元、千王さんは宗家となります。

そして2013年には千和加さんが三代目家元を襲名。

千介さんは宗家、千王さんは流祖となり、多くの門弟を指導されています。

日 本舞踊五月流三代目家元

三代目家元となるため、千和加さんは幼い頃から厳しいお稽古に明け暮れます。

わずか2歳の時、国立劇場大劇場で初舞台。

9歳の時には歌舞伎座で女形の踊りの大曲『京鹿子娘道成寺』を踊ります。

道成寺は1時間以上にもなる大曲で、大人の舞踊家でもなかなか踊れるものではありません。

それを9歳の子どもが踊ってしまうというのは、かなりの素質ということになります。

派手な外見ばかりが話題となりますが、家元として厳しい修行を重ねてきたのは間違いないようです。

前 代未聞!?ギャル家元の誕生

女子高生の頃から一貫してギャル道?

を邁進する千和加さん。

腰まで伸びた赤い髪をトレードマークに、バラエティやワイドショーに出演し、ギャル家元として活躍されています。

もちろん伝統的な世界なだけにかなりのクレームも受けたようですが、「人と同じことをやっていたのでは変革は望めない。

信念を持ってやっていかなくては先駆者にはなれない」という強い信念を持って行動されているようです。

実際千和加さんをテレビで見て日本舞踊に興味を持つ人も続出しているということなので、伝統芸能の普及活動として、ギャル家元大活躍といったところですね。

宗 家であるお母様も美女

現在の宗家であるお母様の千介さんも千和加さんと一緒にバラエティなどに出演。

さすがはギャル家元のお母様。

かなりお美しい「元ギャル宗家」ぶりで、溢れる美貌を振りまいていらっしゃいます。

歌舞伎舞踊の祖、出雲阿国もギャルだった?!

平成の終わり、ついに日本舞踊界にも「ギャル」が登場したか!と驚いた方も多いと思いますが、実は歌舞伎舞踊の元祖、出雲阿国は超絶ギャルだったのです。

出 雲阿国とは

出雲阿国は1600年頃、京都の四条河原で歌舞伎踊りを始めた、現在に続く歌舞伎や日本舞踊の「ご先祖様」というべき女性です。

当時京の都には「かぶき者」と呼ばれる奇抜なヘアスタイルやド派手な衣装を身につけた男性の集団がいました。

阿国はこの男性の身なりを模し、彼らが遊郭に行って女性と遊ぶ様子を舞踊仕立てにして上演します。

「女性は男性の影に隠れ目立たないようにするもの」という考えが一般的だった当時、ド派手な着物や髪型という「男性ファッション」を身につけた阿国は目立ちまくった超絶ギャルだったのです。

この歌舞伎踊りと呼ばれる舞踊公演は大評判を呼び、これを真似した「おんな歌舞伎」、そして「野郎歌舞伎」となって発展し、現在の歌舞伎や日本舞踊につながっていきます。

傾 く=ギャル

傾き者とは、傾く(普通とは違った奇抜な行動をすること)人という意味で、紺色や黄土色の地味な着物が普通だった当時、金糸、銀糸をちりばめた派手な着物をマントのように羽織ったり、虎の毛皮を袴にしたり、煙突のように長く立ち上がった髷を結うなど常軌を逸した格好をして「目立とう」としていた人たちを指します。

これは派手なネイルや巻き巻きのヘアスタイルで目立とうというギャルのスタイルに似ています。

現代のギャルは傾いているのです。

ヤ マンバギャルのメイクは歌舞伎の隈取り

2000年前後に流行ったヤマンバギャルのメイクは、顔を黒く塗って鼻筋を白く立て、目を誇張して大きく描きます。

これは白と黒の違いはありますが、まさに歌舞伎の「隈取り」そのもの。

ヤマンバギャルは傾き者だったのです。

先 進的な女性が担ってきた日本舞踊の歴史

「女性は男性より三歩下がって控えめに」が良しとされた封建的な時代、人前で派手な格好をして踊る歌舞伎舞踊を女性が演じるというのは大変なことでした。

しかし「人と同じことをやっていたのでは変革は望めない」という強い信念を持った先進的な女性達が積極的に前に出ることによって、日本舞踊の世界は進化し、現在のように普及していったのです。

ファッションを進化させ続けているギャルの「かわいいと言われたい」「人よりも目立ちたい」といった先取の精神は、日本舞踊を発展させてきた女性達の考えと共通するのかもしれません。

時代を取り入れるからこそ伝統は続く

ワンピースやNARUTOといったアニメ作品が歌舞伎として上演され話題となっていますが、そうやって「時代」を取り入れ、新陳代謝を繰り返すからこそ伝統は続いていけるのです。

保守的に思われる日本舞踊の世界ですが、ギャル家元の「人と同じことをやっていたのでは変革は望めない。

信念を持ってやっていかなくては先駆者にはなれない」という精神があるからこそ、これからも発展していけるのではないでしょうか。

2012年から中学校の体育の授業では「ダンス」が必修科目となっています。

「創作ダンス」「フォークダンス」「現代的なリズムのダンス」からひとつを選ぶのですが、生徒からの希望もあり、hip-hopを教えていることも多いのだとか。

日本舞踊だけではなく、茶道や華道、武道などの流派のトップを一般的に「家元」といいますが、よく似た呼称に「宗家」というものもあります。

どちらも「とても偉い方」ということは分かるのですが、まるでお店の総本家、本舗、元祖が並立しているようで、「どう違うのか」「どちらが偉いのか」などということは正直よく分かりません。

日本舞踊の師範や名取とはどのような存在であり、これから日本舞踊を目指す人はどうしたら師範や名取になれるのでしょうか。今回の記事では、名取や師範とはどういった資格なのか、取得期間や費用、宗家・家元を支える高弟について、家元になることは可能かなど詳しく解説します。

「難しそう」「とっつきにくい」と考えられがちな日本舞踊ですが、その基本はとてもシンプルなもの。着物を着て舞う、その姿が「美しく見えること」これが基本です。しかし、日常的に和服を身につけることがない現代の方へ「日本舞踊の基本を学ぼう!」と題して、ポイントをお伝えしていきます。どうぞ最後までお付き合いください。

日本舞踊を習っている人に共通する悩みとして、「なかなか上達しない」「上達しているのかどうか分からない」というものがあります。