歌舞伎芝居は、江戸時代のニュースとワイドショーを兼ねた舞台芸術。

古来、当時世間を賑わせていた事件を演劇にし、江戸の大衆に伝えていました。

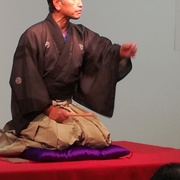

芝居、という字のごとく、まさに芝の上でわいわいと観ていた時期もある歌舞伎には、今も、その名残があります。

「大向こう」と言われる独特の掛け声もその一つ。

観客による舞台への掛け声である、「大向こう」のやり取りとはどのようなものなのでしょうか。

大向こう無しでは成り立たない舞台もあるので、大向こうを知ることで、より歌舞伎を楽しむことができるかもしれませんよ!

歌舞伎の掛け声「大向こう」とは?

「大向こう」は、歌舞伎において無くてはならないものといっても過言ではありません。

演劇に対する観客の反応は、スタンディングオベーションや鳴りやまない拍手など、さまざまなものがありますが、観客の掛け声が演劇の演出を担っている、というのはとても珍しいものです。

そんな「大向こう」とはどのようなものなのでしょうか。

歌 舞伎の掛け声やかける人たちのことを「大向こう」と呼ぶ

歌舞伎を観に行った時に、客席後方の上の方から大きな声で「~~屋!」というような掛け声を聞いたことはないでしょうか。

演目の盛り上がる場面や、見せ場になると「~~屋!」とその俳優の屋号を大きな声で呼ぶ、こうした掛け声やこの掛け声をかける人たちのことを「大向こう」と呼びます。

「大向こう」の語源は、舞台に立つ歌舞伎俳優から見て最も向こう側にいる観客が掛けることが多いので「大向こう」と呼ばれる、という説や、常連客が掛けることが多いのでの観客を意味する「向こう」に敬称としての「大」をつけた、などの説があります。

「 大向こう」の代表的な会や、構成する人たち

「大向こう」の会を構成する人たちである、「大向こう」さんとは、どのような方たちなのでしょうか。

何度か歌舞伎を観に足を運ぶと気づくのですが、「大向こう」は歌舞伎俳優の登場の部分で、幕が上がったところから「~~屋!」と声を掛けたたり、次のセリフの間にぴったりと合うように声が掛けます。

しかし、「大向こう」さんたちは、3階席の奥の方や客席の後方から声を掛けていて、そのあたりの座席は登場した俳優の顔がはっきりと見える席ではないのです。

つまり、大向こうさんたちは、歌舞伎に足しげく通っていて、演目を隅から隅までよく知っている方たち。

言うなれば、プロの観客、とでもいうべき方たちです。

「大向こう」にはいくつかの会があり、東京には3つ、関西に1つ、福岡に1つあると言われていて、男性に限り、会員の紹介で入会できるそうです。

劇場公認で「木戸御免」といい、好きなところを一幕だけ無料で観劇できます。

「大向こう」は伝統的に、男性が掛けるもの、という暗黙の了解があるようです。

現在の「大向こう」の方たちも、年に100日以上も歌舞伎に足を運ぶことがある常連客が構成しています。

また、個人で声を掛けることも、禁止されてはいません。

しかし、間がずれると歌舞伎独特の様式美が崩れてしまいますし、演じる側もタイミングがずれてしまうそうです。

何度も通って「芝居の間」ともいうべきリズム感を掴んでからにしましょう。

「 大向こう」はどんなところでかけるの?

では「大向こう」は、どんな時に掛けるものなのでしょうか。

一番分かりやすいのは「見得」と言われる、いわば決めポーズが決まった瞬間。

最高の見せ場でタイミングよく掛かる「大向こう」は、観客全体の熱気も上げ、歌舞伎俳優たちもやる気がみなぎり、会場全体を最高の空間に作り上げてくれます。

また、役者登場の際にも、「~屋!」や「~代目!」といった声が掛かり、俳優たちのテンションを上げてくれます。

稀に、大向こうで劇中の俳優の台詞に応えるような演目もあり、大向こう無しでは成り立たないようなことも。

即興のように見えるやり取りも、長い年月の間に俳優と観客の間で作り上げられた、歌舞伎ならではの醍醐味です。

歌舞伎の掛け声の種類

歌舞伎に通じた人たちが掛ける「大向こう」。

実にさまざまな種類があります。

ここでは劇場でよく聞かれる「大向こう」をご紹介していきます。

俳 優の屋号で掛ける掛け声

一番メジャーな「大向こう」と言って差し支えないのが、役者の屋号。

江戸時代に歌舞伎役者が商人に倣って付けたと言われる屋号が、今も俳優への「大向こう」として使われています。

今回は、今現在も芯の役をされている俳優さんで、テレビへの露出なども高い方をピックアップしてみました。

・尾上 菊五郎:「音羽屋」

・片岡 仁左衛門:「松嶋屋※1」

・中村 吉右衛門:「播磨屋」

・坂東 玉三郎:「大和屋」

・中村 芝翫:「成駒屋」

・松本 幸四郎:「高麗屋」

・市川 海老蔵:「成田屋」

・中村 勘九郎:「中村屋」

※1 松嶋屋:初代片岡市蔵が七代目片岡仁左衛門の門弟となり片岡姓を名乗った際、宗家をはばかってその屋号「松島屋」の一字を変更し松嶋屋となった。

などがあります。

この屋号は、名前とリンクしているものが多いので、襲名などで名前が変わると屋号も変わる場合が多くなっています。

日本でも外国からの観光客を見かけることが多くなってきました。

飲食店で食事をしていている時、隣に外国人が座っているという場面も珍しくありません。

ではそんな外国人に「歌舞伎ってどういうお芝居なの?」と聞かれ、あなたはきちんと答えられるでしょうか?

俳 優の代数で掛ける掛け声

歌舞伎俳優は何代も継承され続けている名前も多く、「○代目!」と呼ぶ大向こうもよく聞かれます。

有名な歌舞伎俳優では、現在の片岡仁左衛門さんが15代目と代数が最も長く、次いで市川海老蔵さんが11代目となります。

ただし、歌舞伎俳優の中では伝説となっている存在があり、「九代目」と言えば「劇聖」と呼ばれた九代目市川團十郎、「六代目」と言えば「演劇の神様」と呼ばれた六代目尾上菊五郎を指すことになるので、この代数の大向こうは滅多に聞くことはありません。

住 んでいる地名で掛ける掛け声

最近では聞かなくなりましたが、昔は歌舞伎俳優の住んでいる「地名」が大向こうとして掛かることも。

二代目の尾上 松緑は「音羽屋!」ではなく「紀尾井町!」、七代目の中村 芝翫は「成駒屋!」のほかに「神谷町!」と声が掛かっていたそう。

個人情報の保護に関して厳しくなった現在では聞かなくなった地名での「大向こう」ですが、昔の観客と俳優の距離感の近さを感じさせるものですね。

歌舞伎の演目の中の「大向こう」

歌舞伎の演目の中には「大向こう」が無くてはならないものや、うまいタイミングで入ると観客の気持ちをグッと上げてくれるものがあります。

代表的なものをご紹介します。

こ れが無くては始まらない!お祭りの掛け声

いなせな(格好いい)鳶頭が主人公となる歌舞伎舞踊「お祭り」では、鳶頭が登場すると「待ってました!」の大向こうが掛かります。特に俳優さんが休演されていたあとなどは、同時に大勢の声が掛かります。

すると『待っていたとはありがてぇ…」と役者の台詞が続き、舞踊が進んでいきます。

このときばかりは、「大向こう」を掛ける人たちも欠かさず劇場に通い詰めるとか。

こうした、観客の決まった掛け声ありきで進行する演劇は世界的に見ても、大変珍しいものだそうです。

大 団円がさらに盛り上がる!「梶原平三誉石切」のやり取り

「梶原平三誉石切」、通称「石切梶原」という演目でも、有名な大向こうが掛かります。

演目の終盤、主人公である梶原平三が、石の手水鉢を剣で割って見せるシーンがクライマックスなのですが、ここで役者が『剣も剣、切り手も切り手」といった台詞を言います。

そこに、すかさず大向こうで「役者も役者!」という掛け声を入れると、劇場全体が大団円※に向かって、グッと盛り上がっていきます。

※芝居の最後の局面

おわりに

いかがでしたか?

歌舞伎の掛け声である「大向こう」は、あくまでも観客に任せられた掛け声なのですが、歌舞伎という演目の中では、演出としてなくてはならないものになっています。

繰り返し同じ演目を代々演じていく、という歌舞伎ならではの特性が無ければ、とても成立しないのですが、その息がピタッと合った時の何とも言えない気分の良さは、その場にいた人にしか分かりません。

ぜひ、劇場に足を運んで、本物の歌舞伎の掛け声を肌で感じ取ってみてはいかがでしょうか。

劇場に足を運ぶのがハードルが高いという方は、「シネマ歌舞伎」はいかがでしょうか。

シネマ歌舞伎は、劇場に足を運ばなくても、映画館で映像を通して歌舞伎の演目を楽しむことができます。

どの映画館でも上映しているわけではないので、お近くの映画館で上映されているかぜひ確認してみてください。

日本の伝統芸能の代表と言われる歌舞伎。

そのため「一部のセレブな方々が着物やブランド物に身を包み観劇するもの」というイメージを持たれがちです。

しかし元々歌舞伎とは、武士の教養だった「能」に対する庶民たちの大衆娯楽で、時の政府である幕府や親から「歌舞伎なんか見てはいけません!」と叱られる対象だったのです。

歌舞伎にはどのようなジャンルがあるかご存知でしょうか?

400年以上の歴史を誇る歌舞伎には4,000以上もの演目があると言われています。

今回はそんな歌舞伎の代表的な演目をジャンル別に紹介することで、歌舞伎のジャンルに対する理解を深めていただければと思います。

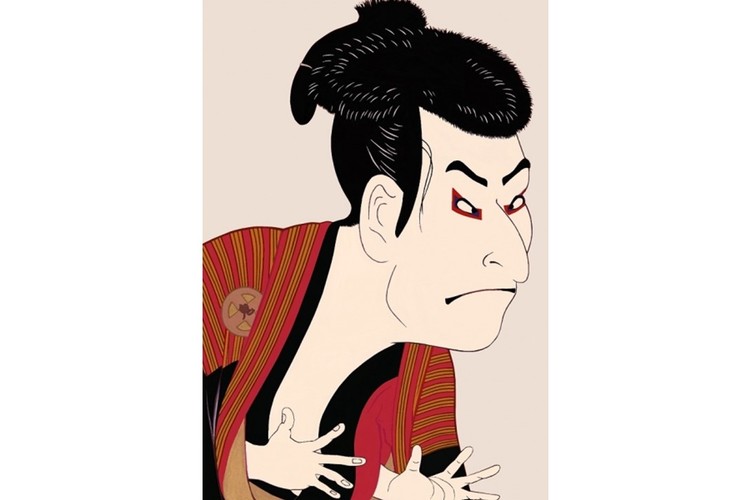

派手な衣装、大がかりな舞台装置、生で演奏される長唄や鳴物などの音楽…歌舞伎を特徴づける独特の要素はたくさんありますが、中でも歌舞伎を歌舞伎らしくしているのはその独特の「メイク(化粧)法」ではないでしょうか。

今回はそんな歌舞伎のメイクについて、詳しくお伝えしてまいります。

名跡とは、先祖代々受け継がれている家名や名前のことです。歌舞伎役者の名前には一定のルールがあります。例えば市川團十郎、市川海老蔵という名前をお弟子さんが名乗ることはできません。市川家の跡継ぎ、御曹司でなければ名乗ることができないのです。

歌舞伎を見に行ってみたいけれど、最初はどの公演を選べばいいのかわからない…。そんな時、歌舞伎ファンの方に相談すると「顔見世」を勧められるかもしれません。顔見世とは、毎年11月に新しい座組や役者の顔ぶれの大々的なお披露目をする、伝統的で重要な興行です。今回は歌舞伎の顔見世について、その魅力や見どころについてご紹介します!