京都の町をはんなりと歩く美しい舞妓さん。

豪華な着物は、舞妓さんをより一層美しく見せてくれますね。

舞妓さんの着物は色鮮やかなものが多い印象がありますが、舞妓歴や季節によって柄や素材が異なっています。

注意して見なければ気が付かないかもしれませんが、この細かいこだわりによって舞妓さんの可憐さが際立てられているのです。

芸者見習いの身分である舞妓さんは、基本的に置屋(舞妓さんの事務所のような場所)から着物を借りて身に付けることが多いです。

そのため着物によっては古くから置屋に伝わる財産として、非常に価値のあるものもあるのだそう。

舞妓さん自身の美しさもさることながら、着物の価値にも目をむけてみてはいかがでしょうか。

今回は、そんな舞妓さんの着物について詳しくご紹介しましょう。

舞妓さんの着物は季節で異なる

舞妓さんの着物は同じように見えて、季節によって使われている素材が違います。

また、模様も少しずつ変わっているんです。

季 節ごとに異なる舞妓さんの着物の素材

寒い冬の時期(12月〜3月)は、袘(裾の部分)に袘綿の入った「人形付」と呼ばれる下着のついた着物を着ます。

人形付とは、通常は開いている脇の下の部分が縫い付けられている着物のこと。

着物の裾の部分に綿が入っているため、少し膨らんでいるのも特徴の一つです。

少し寒さの和らいだ4月、11月には、人形付から下着をとった「一ツ綿」という着物を身に付けます。

暖かい5月、6月、9月、10月には、袘に綿の入っていない「単衣袷」を。

暑い盛りの7月〜8月には「夏物」と呼ばれる絽や紗、無双といった薄い着物が選ばれます。

舞妓さんの着物は裾が長いため、一般よりも多くの反物が必要です。

また、舞妓歴や髪型によって模様の出し方も変えるといったこだわりがあります。

若い舞妓さんは、「両肩」という両肩と胸に柄を出す ように仕立て、華やかでかわいらしさを表現。

店出し(デビュー)から少し経った舞妓さんは、片側の肩だけに柄が出るよう「片肩」にします。

最終的には両肩に柄が出ないよう「肩無地」にすることで、大人の女性を演出する着物を仕立てるのです。

舞妓さんの着物は独特!?

軽やかにスッスッと歩く舞妓さんの姿からは想像もできませんが、身に付けている着物の重量は6〜10kgほどになります。

一般的な着物とは違う箇所が数多くある舞妓さんの着物は独特です。

その主な特徴をご紹介しましょう。

お 引きずり

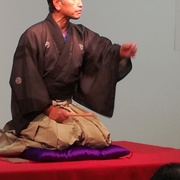

舞妓さんの着る着物は「お引きずり」と呼ばれるもので、裾が床に広がるほど長い着物です。

お座敷の場では裾をおろし、舞を披露したりして、お座敷を盛り上げます。

立ったままのパーティーに参加する際や雨の日の外出の場合には、あらかじめ裾を留めて置くことも。

お座敷に向かう道中のような、短い時間だけ裾を上げておきたい場合には、左手で褄を取ります。

褄取りはなぜ左手なの?右手じゃダメなの?と、不思議に思いませんか?

実はこれには訳があって、左手で褄を取ると褄の合わせ目は左ですが、中の襦袢の合わせ目は右となります。

つまり、万が一男性が手を入れようとしてもうまく入れられない構造になっており、ガードができているんです!

「芸は売っても身は売らぬ」という信念から、舞妓さんはこの持ち方をして歩くのです。

肩 上げ

舞妓さんの着物には、肩と袖の部分を端折って縫い付ける「肩上げ」や「袖上げ」が施されています。

七五三で着る着物の仕立て方なのですが、以前は10歳ほどの少女が舞妓さんをしていた頃の名残りです。

幼さを強調するために現在でも続いています。

半 襟

着物と肌の間にチラリと見えるのが半襟です。

舞妓さんは刺繍が施されている半襟を使っており、刺繍半襟と呼ばれます。

刺繍半襟は古くから置屋で受け継がれているものも多いのだそう。

実際に間近で見られた方は貴重ですよ!

なお、舞妓さんの半襟には、着物やかんざしと同じく決まり事があります。

舞妓さんになりたての頃には生地が見えないほどの刺繍で埋められていますが、年数を重ねるにつれて落ち着いたデザインに変化。

芸妓さんになる頃には白の半襟になります。

だ らりの帯

京都の舞妓さんといえば、ふくらはぎあたりまで長く垂れ下がった帯でしょう。

「だらりの帯」と呼ばれ、舞妓さんを小柄に見せたり、豪華な模様により特別感を出したりする効果があります。

季節によって柄が違い、後ろからでも季節感を感じられるように考えられて作られています。

また、帯の垂れた部分には置屋の紋が大きく入っています。

これは、舞妓さんをまだ10歳前後の少女が担っていた際、迷子になってもわかるように入れられたのだとか。

その風習が今でも受け継がれています。

ぽ っちり(帯留め)・帯揚げ

ぽっちり(帯留め)

「ぽっちり」とは、帯の真ん中を飾る帯留めのこと。

一般的な帯留めよりも幅の太いもので、長く重いだらりの帯をしっかりと押さえます。

ぽっちりは蝶や花といったかわいらしいものから、宝石をあしらったもの、帆船を模したものなど、さまざまな形があります。

これらの多くは置屋に伝わるものであり、現在は作るのが難しいものも存在するのだとか。

置屋のお母さんに「転ぶ時はぽっちりを守って」といい付けられるほど、高価で貴重なものだそうです。

帯揚げ

「帯揚げ」とは、帯からチラリと覗く赤い帯のようなものをさします。

店出しから間もない舞妓さんは帯揚げをたくさん見せてかわいらしさを出し、経験年数が長くなるほどほとんど帯揚げが見えないような状態になります。

刺繍の施された帯揚げは、現在ほとんど作られることがないため、使っている舞妓さんを見かけたら古くから置屋で大切に受け継がれてきたものを使っているのかもしれません。

花 かんざし・髪型

舞妓さんは、店出し直後から芸妓になるまでの間に髪型が何度か変わります。

デビューから1〜2年の間は「割れしのぶ」という、かわいさを出した髪型です。

慣れてきた頃には髷替えをし、「おふく」という髪型に。

この他にも特定のイベント時にのみ結う髪型もあります。

舞妓さんの顔まわりを彩るものといえば“花かんざし”です。

季節によってモチーフとなるものが変わり、華やかさを際立てます。

特定の時期にしか付けない特別なかんざしもあるため、それを見るためだけに訪れるご贔屓さんもいるのだそう。

舞妓さんの「花かんざし」とは、髪を飾るかんざしで花をモチーフにしたものです。顔の周りを明るくする花かんざしは1月~12月の季節によって違うものを身に付け、舞妓さんの花かんざしを見れば季節の移ろいがわかる、まさに風物詩。この記事では、舞妓歴によっても違ってくる、舞妓さんの花かんざしと、その特徴を季節ごとにご紹介します。

舞妓の特徴といえば、白塗りのお化粧。

普通の人がやると大抵は馴染まないものですが、舞妓さんがするとなぜかとても綺麗ですよね。

当初は薄暗い室内で顔を目立たせるために始まったのですが、今では舞妓に欠かせないメイクとなっています。

この特徴的なメイクは「子どもっぽさ」を出すために、いろいろな工夫がされているのです。

お こぼ・ぽっくり(履き物)

舞妓さんは高さのある下駄、いわゆる「おこぼ(ぽっくり)」を履いています。

桐でできており、鼻緒を利用して台の裏に鈴が付けられているため、歩くたびにチリチリと音が鳴りかわいらしいです。

夏は黒い塗の台を、春秋冬は白木の台を使って作られています。

鼻緒の色は舞妓歴によって変わります。

お座敷に出たての舞妓さんは赤の鼻緒を、歴を重ねるごとにピンクや水色、薄紫といった落ち着いた色に変化していくのが一般的なようです。

舞妓さんと芸妓さんの着物の違い

京都で着物を着ている人を見かけると、「舞妓さんかも!」と期待して声をかけてしまいますよね。

でも、実は芸妓さんだったら、少し失礼になってしまうかもしれません。

舞妓さんと芸妓さんの見分け方を簡単にご紹介しましょう。

芸 舞妓の見分け方

舞妓さんと芸妓さんは同じ職業に思われるかもしれませんが、舞妓さんは芸妓さんの下積み時代。

つまり、すべての舞妓さんは芸妓さんになることを目標に芸事に精進しているわけです。

芸舞妓の違いはいくつかあります。

・自毛で日本髪を結う舞妓に対し、芸妓さんはかつらを使用

・舞妓さんは華やかな振袖、芸妓さんはシンプルな着物

・高さのあるおこぼ(ぽっくり)を履いた舞妓さんに対し、芸妓さんは下駄

詳しく知りたい方は以下の記事も合わせてご覧ください。

京都では、華やかな着物を着て歩く舞妓さんが観光客の注目を集めています。

かわいらしく、華のある舞妓は絵になりますよね。

しかし、実は舞妓は半人前の状態。舞妓を卒業して芸妓になって初めて、一人前の女性として活躍できるのです。

舞 妓から芸妓へ~襟替え~

舞妓さんを卒業して芸妓さんになる際には襟替えをおこないます。

芸妓デビューの際に、赤襟から白襟に替えることから「襟替え」と呼ばれています。

舞妓さんとしてやっていけるのは4〜5年ほど。

その後は置屋から自立し、一人前の芸妓さんとして一本立ちします。

自毛ではなくかつらを使用するようになったり、だらり帯からお太鼓の帯結びに変わったり、着物が振袖からシンプルなものに変わったりといった変化が。

舞妓さんとして贔屓にしてもらっていたお客様から、「成長したね」と声をかけてもらえることもあるのだそうです。

京都といえば舞妓が思い浮かぶほど、舞妓の存在は広く知られています。

しかし、舞妓の先にいる「芸妓」の存在に注目する人は少ないのではないでしょうか?

舞妓は見習い期間の女性のことで、半人前の芸妓のことをいいます。

舞妓さんの着物を着たいなら「舞妓体験」!

美しい歩き姿が街中でも目を惹く舞妓さん。

舞妓さんに憧れて、舞妓さんの着物を着てみたいという方も多いはず。

そんな時は、舞妓体験をしてみるのがオススメです。

本物の舞妓さんと同じように華やかな着物を身に付け、写真を撮ったり、街中を散策することで、舞妓さんになった気持ちを味わえるかもしれませんよ。

女の子なら一度は舞妓さんに憧れるかもしれません。

しかし実際に舞妓になるには、厳しいお稽古だけでなく年齢の制限もあります。

1日だけでも舞妓さんになってみたい!という方にオススメなのが「舞妓体験」です!

京都には、舞妓さんと同じメイクをして、同じ着物を着られる体験ができるお店が多くあります。

舞妓さんに会える場所

舞妓さんに会えるのは京都だけというイメージがあるかもしれませんが、実は日本全国に舞妓さんは存在します。

呼び方は舞妓さんではなく、半玉、雛妓、舞子、お酌と呼ばれていますが、役割としては舞妓さんと同じです。

もしかすると、意外と近くで会えるかもしれませんよ。

華やかな着物を身にまとい、宴席に花を添える舞妓さんに芸妓さん。

会ってみたいと思っても、京都でしか会えないと思っている方も多いのではないでしょうか。

でも実は芸舞妓さんに合える場所は全国にあるんです。

そこで今回は、日本全国の舞妓さん・芸妓さんに会える花街をご紹介していきたいと思います!

東京メトロ赤坂駅から徒歩約3分。赤坂の一等地にあるお寺の境内にひっそりと佇む、まるで老舗旅館のような一軒家レストラン「赤坂うさぎや」。各界より著名人の方々もお忍びで来店するそのレストランでは、フレンチのフルコースを堪能できるだけでなく、日本文化にも触れることができます。

おわりに

一口に「舞妓さんの着物」といっても、実は奥深いことがわかりましたね。

半襟から着物、帯やぽっちりまで、細かくこだわりが行き渡っているからこそ、舞妓さんの華やかさが最高潮になっているのではないでしょうか。

舞妓さんを見かけた際には、細かい部分にも注目してみてくださいね。

「舞妓」と聞くと、きれいな着物を着て、京都の街を歩いている女性が思い浮かびます。

実は舞妓は京都にしか存在しておらず、京都以外では別の呼び方をするのです。

落ち着いた佇まいからは想像できないほどハードワークの彼女たちですが、舞妓にはそれだけのやりがいがあります。

「一見さんお断り」として有名な京都のお座敷。とっても憧れますよね。

今回はお座敷遊びの基本から、一見さんお断りの本当の理由、お茶屋遊びについてまで、徹底解説します!

お座敷遊びについて知り、最高のおもてなしを受けてみてください。

長い歴史と伝統が息づく古都・京都には、世界的にも名の知れた有名なお祭りから地元の人達によって大切に受け継がれている年中行事まで、さまざまなイベントが1年を通して行われています。そこで今回は、京都で一度は見に行きたいお祭り・行事・イベントを一覧でご紹介します♪

日本列島のほぼ中央に位置し、南北に長く、北は日本海と福井県、南は近畿地方の他府県すべてと接する京都府。そんな京都府では、何百年も前から受け継がれてきた技術で作り上げた、80品目以上の伝統工芸品が存在します。この記事では、その中でも経済産業大臣によって「伝統的工芸品」として指定されている17品目をご紹介します。