落語は、日本の伝統芸能の中でも比較的親しみやすく、初心者の方でもわかりやすいという魅力があります。

噺家とも呼ばれる落語家は、話術のプロ。

人前で話すのが苦手な方も、プロの指導を受けることで苦手意識の克服に繋がるかもしれません。

落語を習得することで、興味を惹きつけ、笑いを生み出す噺のスキルが身に付くはず♪

本記事では、東京都周辺で落語のお稽古が受けられる教室・会についてご紹介します!

※令和5年(2023年)2月時点の情報となります。詳細はお教室にお問い合わせください。

東京都周辺のオススメの落語教室① なまらく落語教室

立川談修氏をはじめ、プロの落語家である講師陣が揃う「なまらく落語教室」。

浅草教室と横浜教室の他、リモートでのレッスンも受け付けているので、ご自宅からでもお稽古が受けられます。

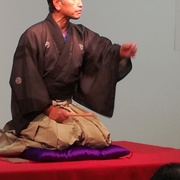

落語初心者の方でも安心して受講できる、基礎からのマンツーマンレッスンは、実際に高座に上がって稽古を行うため、3ヶ月間(全6回)の稽古で1席の落語を披露できるほどに上達します♪

また、日程が合わない際は、お稽古の振替が可能なところも便利。

希望制で、“お江戸両国亭”での発表会に参加することも可能です。

プロによる指導を受け、プロと同じ舞台で落語を披露できるのが、なまらく落語教室の最大の魅力です!

情報は変更となる場合がございます。詳細は、以下のページをご確認ください。

なまらく落語教室のご紹介ページです。 本文ページ緑のボタンから体験レッスン、本レッスンへのお申込みができます。

東京都周辺のオススメの落語教室② かみいた落語塾

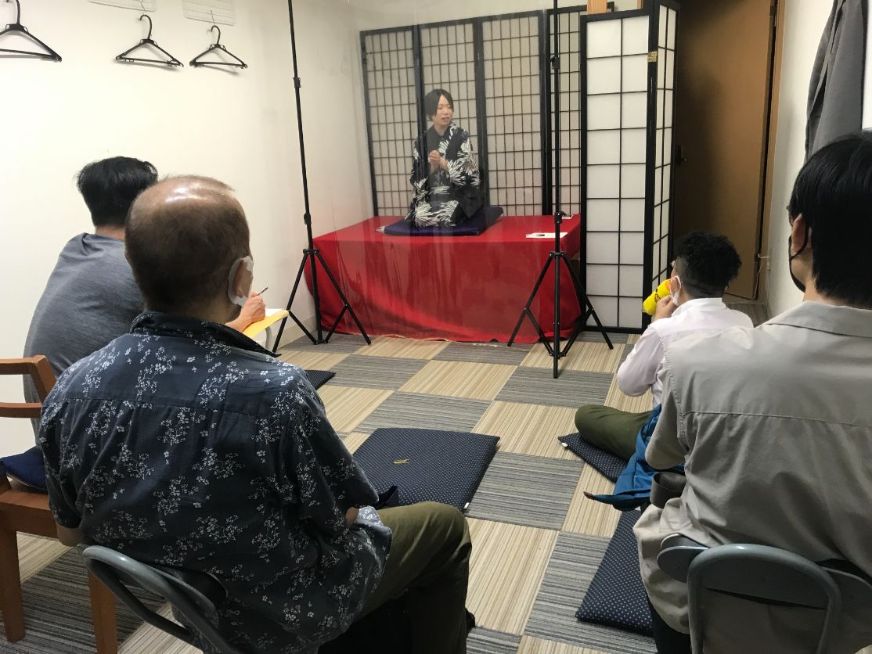

「かみいた落語塾」は、アマチュアとして落語を楽しみたいという社会人の方向けのお教室です。

お稽古は月2回で、受講の期間や区切りがないため、自分のペースでのびのびとレッスンに通うことができます。

また、自由参加の発表会が年に2回開催され、日々のお稽古の成果を披露する機会も設けられています!

情報は変更となる場合がございます。詳細は、公式サイトをご確認ください。

東京都周辺のオススメの落語教室③ 北参道落語倶楽部

「北参道落語倶楽部」は、毎週木曜日にお稽古を開講している落語教室です。

マンツーマンでの丁寧なお稽古で、お試し3回コース・オンラインレッスン・全7回コースの中から自分に合ったコースを選ぶことができます。

プロの落語家からの指導を週1回のペースでじっくりと受けられるお教室です♪

情報は変更となる場合がございます。詳細は、公式サイトをご確認ください。

東京都周辺のオススメの落語教室④ キャナリー 落語教室・英語落語教室

「キャナリー 落語教室・英語落語教室」は、通常の落語教室と英語落語教室の2種類を開講しています。

オンラインレッスンを交えながら、月1回のペースで約半年間レッスンを行います。

発表会に向けてお稽古を積み、最後は“お江戸両国亭”で練習の成果を披露!

英語での落語に興味があるという方はぜひ、海外での公演も視野に入れて習得してみてはいかがですか?

情報は変更となる場合がございます。詳細は、公式サイトをご確認ください。

東京都周辺のオススメの落語教室⑤ 参遊亭 遊三の実践落語教室

「参遊亭 遊三の実践落語教室」は、令和元年(2019年)に文化庁長官表彰を受賞したプロの落語家が講師を務める落語教室です。

お稽古は上野広小路亭にて毎月第1木曜日に開催され、半年で一席の落語を習得します。

お稽古は実際に高座にて行い、噺を発表するごとに修了書をもらうことができますよ♪

情報は変更となる場合がございます。詳細は、公式サイトをご確認ください。

東京都周辺のオススメの落語教室⑥ 楽笑会

「楽笑会」は、昭和51年(1976年)に創設された社会人向けの落語サークルで、東京の中でも長い歴史を持ち、同じ趣味を持つ仲間との交流を目的に活動しています。

月1回の例会にて噺の稽古を行い、年に3回、都内の公共施設ホールなどで練習の成果を発表する機会も用意されています。

より良い落語に向けて話し合いを行い、発声方法や着物の着付けなど、わからないことは先輩がアドバイスしてくれるため安心して楽しく通うことができますよ!

情報は変更となる場合がございます。詳細は、公式サイトをご確認ください。

東京都周辺のオススメの落語教室⑦ 楽しい落語(中・上級)

「楽しい落語(中・上級)」は、仙川カルチャーセンターにて落語経験者向けのお稽古を開催している落語教室です。

夜の時間帯でのレッスンなので、仕事や学校の帰り道に通うことができます♪

仕草や発声などの基礎から学び、落語を一席習得することを目指します。

情報は変更となる場合がございます。詳細は、公式サイトをご確認ください。

東京都周辺のオススメの落語教室⑧ 歌助の実践落語教室

神奈川県のよみうりカルチャー横浜で開講している「歌助の実践落語教室」は、短い噺から長い演目まで、個人のレベルに合った指導が受けられる実践型の落語教室です。

落語の経験を問わず、落語の心地よいテンポと奥深い味わいを学ぶことができます。

3ヶ月間の稽古を基本としていますが、途中からの受講や体験、見学も可能です!

情報は変更となる場合がございます。詳細は、公式サイトをご確認ください。

東京都周辺のオススメの落語教室⑨ 小助六の落語塾 少人数制

「小助六の落語塾」は、千葉県のヨークカルチャーセンター八柱にて開催されている落語教室で、小学生以上を対象とした“生きた”落語のレッスンを行っています。

教室での発表会が半年に一度行われ、噺の披露を目標にお稽古を行います。

笑いや演じることが好きな方、落語が好きな方にオススメのお教室です♪

情報は変更となる場合がございます。詳細は、公式サイトをご確認ください。

東京都周辺のオススメの落語教室⑩ 富岡落語研究会

「富岡落語研究会」は、“聞く”から“話す”をモットーに、実践的に人前で落語を披露してみたいという方にオススメの落語研究会です!

富岡寄席や花見寄席、納涼寄席といった自主公演や、ボランティア活動の一環である出前寄席などの活動を行っています。

埼玉県所沢市を中心に、年間60回を超える出前寄席の実績があります。

情報は変更となる場合がございます。詳細は、公式サイトをご確認ください。

おわりに

本記事では、東京都周辺で落語を習得できるお教室10選をご紹介いたしました♪

落語の世界は、初心者にとっても親しみやすく、人々に笑いを届けられることが魅力です。

噺を聴いて笑ったりしみじみしたり、言葉で大衆を笑顔にできる素晴らしい日本の文化です。

落語をはじめてみたいという方は、ぜひお近くの教室の門を叩いてみてはいかがでしょうか?

テレビやラジオで落語に興味を持ち、一度生で聴いてみたいと思っている人は多いようです。しかし、どこで落語を聴けるのか、チケットはどこで買えるのかなど、分からないことが多い人もいるでしょう。そこで今回は、落語を生で聴いてみたい人に分かりやすくご説明します。

プロとして活動している落語家のほとんどは、何らかの団体に所属しています。

落語界には「落語協会」と「落語芸術協会」の二大派閥があり、それぞれ指針や活動内容が異なります。その他にも、小規模ながら、重要な役割を担っている落語家団体があります。

古典落語の噺は大きく分けて「人情噺」と「滑稽噺」の2種類があり、さらに「芝居噺」「怪談噺」を含めて4つに分けられることもあります。今回は人情噺から5つオススメの落語をご紹介します。

東京では落語の公演がさかんに行われています。特に「寄席」と呼ばれる小屋では、ほぼ毎日落語を聞くことができ、1回の公演につき3,000円ほどで大人も子供も楽しむことができます。最近では若手の落語家が開催する「らくごカフェ」なども登場しています。今回は、東京で落語を聞くことができるオススメの場所をご紹介します。

江戸落語と並ぶ上方落語の発祥の地である大阪。今回は、落語初心者の方でも気軽に楽しめる小さな寄席から、行列ができるほどの定席寄席まで、とにかく笑えて賑やかな上方落語を聞ける場所をご紹介します。

落語で本編の前に語られる部分のことを、枕と呼びます。落語におけるの時間は、ただの面白トークコーナーというわけではありません。実は、落語という話芸が演じられる上で無くてはならない重要な部分なのです。

亭号(流派・屋号)とは、落語家の芸名のうち苗字にあたる部分のことです。「三遊亭」や「桂」、「柳家」「春風亭」などがよく知られています。落語に興味を持ち始めると、どんな落語家がいて、落語界の中でどれくらいの地位を占めるのか、より深く知りたくなるもの。今回は落語の流派を示す「亭号(ていごう)」について解説していきます。

落語はだれが聞いてもわかりやすくおもしろい、万人向けの芸能です。今回は落語初心者の方にぜひ聞いていただきたいオススメの落語を5つご紹介します。

怪談噺(かいだんばなし)とは落語のジャンルの一つで、演目内で幽霊・化け物・死神など不思議な現象を取り扱う噺のこと。話芸が中心であるため言葉による繊細な情景描写が特徴で、7月~9月には怪談噺の公演が盛んに行われます。今回は、落語の怪談噺の中でも有名かつオススメな怖い話と、怪談噺を得意とする落語家たちについてご紹介します。

落語は成立から250年の歴史を持つ古典芸能です。そんな落語にはどのようなルーツがあり、どのようにして現代まで継承されてきたのでしょうか。今回は落語の歴史についてお伝えしていきます。

落語に興味を持った際に、たびたび耳にする「真打」という言葉。上の階級であることに間違いないものの、実際にどういう過程を経て真打になり、階級昇格後に何が変化するのか知る人は少数かもしれません。今回は、落語家たちがどの階級を経験して真打になるのか、真打ち昇進試験の詳細、日本を代表する真打落語家について解説します。