怪談といえば、現代を舞台にした怪談で人気を博しているタレントの稲川淳二さん、歌舞伎の『東海道四谷怪談』や『番町皿屋敷』などを思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。

落語の怪談噺は笑いを主体とした滑稽噺、親子や夫婦の情愛を描いた人情噺と並ぶ1ジャンルです。

今回は、落語の怪談噺の中でも有名かつオススメな怖い話と、怪談噺を得意とする落語家たちについてご紹介します。

怪談噺(かいだんばなし)とは

「怪談噺」とは落語のジャンルの一つで、演目内で幽霊・化け物・死神など不思議な現象を取り扱う噺のことです。

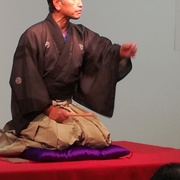

話芸が中心であるため言葉による繊細な情景描写が特徴で、さらに、幽霊の演出には落語家の表情や身振り手振りに加え、小道具や音曲、照明なども効果的に利用されます。

7月~9月には怪談噺の公演が盛んに行われていますので、興味のある方はぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか♪

東京では落語の公演がさかんに行われています。特に「寄席」と呼ばれる小屋では、ほぼ毎日落語を聞くことができ、1回の公演につき3,000円ほどで大人も子供も楽しむことができます。最近では若手の落語家が開催する「らくごカフェ」なども登場しています。今回は、東京で落語を聞くことができるオススメの場所をご紹介します。

江戸落語と並ぶ上方落語の発祥の地である大阪。今回は、落語初心者の方でも気軽に楽しめる小さな寄席から、行列ができるほどの定席寄席まで、とにかく笑えて賑やかな上方落語を聞ける場所をご紹介します。

牡丹灯籠(ぼたんどうろう)

あ らすじ

生まれつきの美男子で浪人の新三郎と旗本飯島平左衛門の一人娘・お露はふとしたことで知り合い、身分を越えた男女の仲となります。

お露は夜ごと女中のお米を伴い、牡丹芍薬(しゃくやく)の灯籠を提げて新三郎と逢瀬を重ねます。

しかし、新三郎は寺の和尚から毎晩逢っているはずのお露とお米が、実は亡霊であることを知らされ、ショックを受けてしまいます。

新三郎は寺の和尚に言われた通り家中の戸に魔除けのお札を貼り、夜が明けるまで家に閉じこもっていましたが……

『牡丹灯籠』とは、落語家・三遊亭圓朝の傑作と名高い怪談噺です。「カランコロン、カランコロン」と響く下駄の音。牡丹の絵が描かれた灯籠を持つ女中と、背後から歩いて来る美しい女性。実は2人は幽霊だった……今回は、幽霊との恋路が描かれた『牡丹灯籠』のあらすじやモデルとなった古典文学、物語のゆかりの土地をご紹介します。

聞 きどころ

明治時代に活躍した初代三遊亭圓朝が25歳のときに残した怪談噺です。

元々は江戸時代末期の怪奇物語集に収録されていた話で、原作では若い女の幽霊が男と逢瀬を重ねたものの幽霊であることがばれ、裏切られた復讐から男を恨み殺すという話でした。

圓朝は原作を大胆にアレンジ、多くの登場事物と事件を加えて一大ドラマに仕立て上げます。

圓朝の後は六代目三遊亭圓生や五代目古今亭志ん生といった名だたる大真打ちが得意とし、落語の怪談噺の中でも定番中の定番となっています。

六代目三遊亭圓生のCD『圓生百席(46)』には、2枚組のディスクに『牡丹燈籠』が全編収録されています。

お菊の皿

あ らすじ

番町皿屋敷の怪談で有名なお菊の幽霊を見たいと、物好きな者たちが集まって番町の廃屋敷に出かけます。

怪談の通り廃屋敷の井戸端にお菊が現れ、一枚、二枚……と皿を数え始めます。

物好きたちはお菊のあまりの美しさに見とれてしまいますが、九枚まで数えるところを聞くと気が狂うと聞かされていたため、六枚まで数えたところで逃げてしまいます。

美しい幽霊のお菊の噂はまたたく間に広まり、廃屋敷には見物人や弁当売りなどが殺到してしまい……

聞 きどころ

日本各地に類似の民話が残っている、いわゆる『皿屋敷』です。

お菊という女の幽霊が夜な夜な「一枚、二枚」と数える話が知られています。

江戸時代には歌舞伎や浄瑠璃でも演じられることが多くなり、落語は江戸番町が舞台の『番町皿屋敷』が元となっています。

『番町皿屋敷』は日本各地に類似の民話があり、有名なものでは播州姫路を舞台とした『播州皿屋敷』があります。

怪談を題材としながらも、落語らしい滑稽さを備えた噺にアレンジされています。

東京では6代目三遊亭圓生、上方では2代目桂枝雀や3代目桂春団治が得意とした演目です。

メディアでは、九代目・桂文治の名演を集めた『昭和の名人~古典落語名演集 桂文治 二』に収録されており、昭和の名人と呼ばれた九代目文治の『お菊の皿』は必聴です!

「一枚…二枚……」

悲しげな女の幽霊が、夜ごと井戸に現れては皿を数える……という怪談、番町皿屋敷。古くから知られている怪談話の一つですが、幽霊となった女は誰になぜ殺されたのかと訊かれたら、答えられますか?この記事では、知っているようで意外と知らない「番町皿屋敷」について解説します。

「姫路城」は、兵庫県南西部に位置する姫路市の姫山と呼ばれる高台にあり、日本三大名城の一つです。別名「白鷺城」とも呼ばれ、白亜の天守群が青空に翼を広げた白鷺のように優美な姿で親しまれています。この記事では、国宝でありユネスコ世界文化遺産にも登録されている姫路城の歴史や伝説、逸話、見どころなどをご紹介します♪

真景累ヶ淵(しんけいかさねがふち)

あ らすじ

鍼師で金貸しの皆川宗悦は借金の取り立てに行った際、酔っ払った旗本の深見新左衛門に斬り殺されてしまいます。

この事件はいったん闇に葬られますが、ひょんなことから皆川家と深見家の因縁がはじまります。

両家の因縁を知らない新左衛門の息子の新五郎は、宋悦の娘のお園と出会い、なんとか妻にしようと言い寄りますが断られてしまいます。

新五郎はその場にあった押切※2 でお園殺してしまい……

※2 押切:飼葉を切る農具

聞 きどころ

『怪談牡丹灯籠』と同じく、明治時代の名人・三遊亭圓朝の作品です。

現在の茨城県常総市の鬼怒川沿岸「累ヶ淵(かさねがふち)」を舞台にした女性の怨霊とその除霊をめぐる物語がベースとなっています。

江戸時代には歌舞伎や読本の題材として扱われ、落語では江戸時代末期、当時21歳の三遊亭圓朝が演じたことで知られています。

本作は複雑な人間ドラマが絡み合う一大巨編であり、演目自体も長時間に及ぶため、複数の落語家が場面ごとに演じています。

『笑点』の司会として活躍した桂歌丸の『真景累ヶ淵』は、CD5枚組・約5時間にわたる超大作です。

江島屋騒動

あ らすじ

江島屋の番頭・金兵衛は仕事で下総に向かう道中、夜になって道に迷い、そのうえ雪までちらつき出して途方に暮れていました。

ふと田んぼの方を見ると家の灯があったので、一晩泊めてくれないかと頼むと、白髪まじりのやせ細った老婆が迎え入れてくれました。

金兵衛がうとうとしていると、老婆が隣の部屋で囲炉裏に友禅の切れ端をくべ、土間に向かって、五寸釘を打ち付けています。

あっけにとられている金兵衛に、老婆は江島屋で起こった騒動について語って聴かせます。

聞 きどころ

この怪談も三遊亭圓朝31歳の頃の作品で、『江島屋怪談』とも呼ばれます。

原作は15席※3にもおよぶ長編で、複雑にストーリーが絡み合います。上下合わせるとかなり長時間になるため、最近では下編のみが公演されることがほとんどです。

古典落語を追究していた桂歌丸が得意とした怪談噺で、現在では2009年に口演の模様を収録したDVD『江島屋怪談』が残っています。

※3 落語の1回分の時間。20分~60分

怪談噺を得意とした落語家

怪談噺は現代落語の祖と言われる三遊亭圓朝によって大成され、以降は昭和の名人である8代目林家正蔵(林家彦六)や古今亭志ん朝の口演が人気を博しています。

最近では古典落語を追究した桂歌丸、新作落語の名手・柳家喬太(きょうた)、怪談噺の第一人者と言われる林家正雀(しょうじゃく)などが精力的に口演しています。

落語が好きな方の中には、CDやDVDなどで手軽に落語を楽しんでいる人も多いでしょう。

CDやDVDの名演集は、自宅で好きなときに落語を聴けるだけではなく、故人となった名人たちの高座をいつでも聴くことができます。今回は、落語史において貴重な資料であり、噺の教科書としても用いられる「圓生百席」を解説します。

落語は成立から250年の歴史を持つ古典芸能です。そんな落語にはどのようなルーツがあり、どのようにして現代まで継承されてきたのでしょうか。今回は落語の歴史についてお伝えしていきます。

おわりに

夏の風物詩とも言える怪談噺。

ただの怖い話と片付けるだけでは勿体無いほどの愛憎劇、人間模様が描かれます。

江戸時代から150年経っても語り継がれ、多くの人を震え上がらせた落語の怪談噺、ぜひ映像や音声、あるいは寄席の現場で味わってみてはいかがでしょうか?

落語の王道である、人情噺と、滑稽話のオススメを紹介しているので、参考になさってください。

古典落語の噺は大きく分けて「人情噺」と「滑稽噺」の2種類があり、さらに「芝居噺」「怪談噺」を含めて4つに分けられることもあります。今回は人情噺から5つオススメの落語をご紹介します。

落語はだれが聞いてもわかりやすくおもしろい、万人向けの芸能です。今回は落語初心者の方にぜひ聞いていただきたいオススメの落語を5つご紹介します。

日本伝統の怪談会・百物語。修学旅行の夜のイベントとして体験した方も多いのではないでしょうか?ですが、その由来や正しいやり方は意外と知られていません。今回は百物語について詳しく知りたい方の為に、わかりやすく解説します。

日本で昔から語り継がれてきた妖怪たち。

「ろくろ首」という妖怪もまた、そのひとつ。

今回は、そんなろくろ首がどんな妖怪なのか、どんな怪談なのかといったことをご紹介します。

日本の怪談や昔ばなしとして語られる「耳なし芳一」。

耳なし芳一は、日本民俗学者兼作家である小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)が書いた作品『怪談』にも取り上げられている有名な物語です。

この記事では、耳なし芳一のストーリーや縁の神社などをご紹介します。