某携帯会社のCMで浦ちゃんの歌う「風の声」やThe Boomの「島唄」、Beginの「島人ぬ宝」など、J-POPにも取り入れられることで私たちが耳にする機会も増えた楽器が三線です。

明るさと哀愁の入り混じった深い音色に、自分でも弾いてみたい!と思った人も多いでしょう。

実は三線は初心者でも始めやすい、意外に身近な楽器でもあります。

ここでは、三線という楽器の初歩的なことから、沖縄の人を魅了し続けてきた三線の歴史、また実際の始め方などさまざまな面にわたって詳しくご紹介していきます。

三線はどんな楽器?

沖 縄の伝統楽器三線

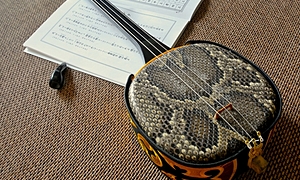

三線は、沖縄に伝わる弦楽器です。

三味線と同じ三本の弦ですが、三味線よりも全体的に小さめです。

三味線の胴が白いのに対して、三線の胴は蛇の皮が張ってあります。

柄も短く胴も丸っこく、音色も三味線より太く、響きのあるものです。

両方ともルーツは中国大陸。14世紀末、明から伝わった三弦(中華三味線)が、琉球王国で独自の発展を遂げたものと考えられています。

沖縄では古くから人々の間で愛されてきた伝統的な楽器ですが、今では旅行で沖縄を訪れ、その魅力のとりこになった人や、J-POPに取り入れられた沖縄音楽に心を動かされた日本中の人に愛好されるようになりました。

楽器を手に入れることも容易になり、三線は気軽に楽しむことができる楽器となっています。

実 際に弾く前に知っておきたい各部の名称

・棹(沖縄名ソー)

持ち手の部分は、和名では三味線と同じく「棹」と呼ばれます。

沖縄名はソー。

クルチ(黒木・琉球黒檀)、とりわけ沖縄の八重山産のものが理想とされていますが、今ではほとんど取りつくされてしまい、フィリピンや台湾から輸入されたものや、紫檀やユシ(和名ではイスノキ)などで作られたものも多くなっています。

・胴(チーガ)

胴の部分はクスノキやリュウガン(沖縄や東南アジア原産の木)などが使われます。

この胴に蛇の皮を張ります。

皮が振動することで音が増幅され、私たちの耳に三線らしい深みのある、強い音となって届くのです。

皮はインドニシキヘビの皮が使われていましたが、絶滅危惧種に指定されて以降は、ビルマニシキヘビが使用されています。

蛇皮の中でも黄色で艶があり、うろこが丸みを帯びたものが良いとされています。

三線に使うのは脱皮前の皮で、脱皮直後の皮は柔らかすぎるために向いていません。

・弦(チル)

弦は絹糸もしくはナイロン糸をより合わせたものです。

三線という名前の通り、弦は3本で、向かって左、抱えたときには上から男弦(ウーヂル)、中弦(ナカヂル)、女弦(ミーヂル)と呼ばれます。

この三本は男弦からだんだん細くなっていき、音も太さに合わせてだんだん高くなっていきます。

基本的に音は男弦をC(ド)、中弦をF(ファ)、女弦をC(高いド)に合わせていきます。

・胴巻き(ティーガー)

胴の周囲に巻く装飾的な布のことです。

さまざまなデザインのものがあり、この部分だけ、好みのものに取り替えることもできます。

・駒(ウマ)

弦を支える竹製のアーチです。

三線を弾く場合は、毎回、弦の下にウマを立て、弦を胴から離して弾ける状態にします。

ウマには3つの溝があり、弦をそれぞれの溝にはめて固定します。

・糸巻き(カラクイ)

三線を弾く時には、ギターと同じでチューニングする必要があります。

この音合わせをチンダミといいます。調弦は楽器上部にある糸巻きを回すことで、弦の音を高くしたり低くしたりすることができます。

ほかの楽器と同じように音を合わせる必要があります。

三線の歴史

三 線のルーツ

世界中さまざまな弦楽器がありますが、そもそものルーツは、紀元前8世紀ころに中近東で誕生したウードという楽器だと考えられています。

それが形状や材質を変えながら、シルクロードを渡って中国に伝えられ、現在の福建省で「三弦」という楽器になりました。

三線のルーツはその三弦が14世紀ごろ琉球に伝えられたものと考えられています。

そのとき、楽器が伝わっただけでなく、三弦を演奏する久米三十六姓と呼ばれる人もやってきました。

久米三十六姓というのは、明の初代皇帝洪武帝が命じて琉球に派遣された、船を巧みに操る人々のことです。

明と琉球を結んで貿易を進めるだけでなく、三十六姓の中から、琉球王国の要職に就く人も出てきました。

そういう人々が琉球王朝に三弦を広めたのです。

15世紀末から16世紀にかけての琉球王、尚真王の時代、琉球は南方や日本、中国との貿易が盛んになるとともに黄金時代を迎えます。

尚真王は世の中を治めるために孔子の教えに従おうとしました。孔子の唱えた儒教の根本には「礼楽」の教えがあります。

「礼」とは、礼儀作法だけでなく、社会秩序を保ち、人間関係を維持するために守るべき法律や決まりのことを指し、「楽」とは音楽を通じて人の心を感化していく、ということです。

儒教の教えに帰依していた尚真王は、礼と楽をもって琉球国を作ろうとしました。

そして宮廷音楽として、中国から伝わった三弦が重用されるようになったのです。

この三弦が、いつから三線となったかは、はっきりと分かっていませんが、宮廷では三線を製作するための職が設置されるようになりました。

そのため、日本での製作技術が大きく向上しました。

古 くから沖縄の人々に愛されてきた三線

沖縄では宮廷音楽としての三線の流れのほかに、もう一つ、庶民の間で親しまれてきた三線の流れがあります。

「大和の床の間には日本刀が飾られているが、沖縄の床の間には三線が飾られている」というのは、琉球古典音楽を現代によみがえらせた山内盛彬の言葉です。

山内盛彬は1890年沖縄に生まれ、宮廷音楽家の祖父の下で沖縄古典音楽の指導を、幼い時から徹底的に受けました。

その後、東京の大学に進学して柳田国男らと交流を深めつつ、琉球音楽の研究に一生をささげた人物です。

そんな人の言葉だけに、真実味が感じられます。

実際、本州の家には床の間に日本刀を飾っている家は多くはないでしょうが、沖縄の古い家には三線が飾ってある家が多く、しかもその楽器は非常に大切にされています。

沖縄の人にとって三線は、家宝にも等しい大切な楽器であるということでしょう。

そんな風習が始まったのは、江戸中期ごろのことでした。

当時三線を製作できるのは、宮廷の役人に限られており、材料も非常に高価だったのです。

しかし、裕福な商人や農家は裕福さの証として、さらに音楽をたしなむという一種のステイタスシンボルとしての三線を競って求めました。

庶民の間に三線が広まったのは、赤犬子という人物の登場以降だとされています。

三線を持ち、沖縄中を流浪しながら三線を広め、やがて王朝に迎えられたという伝説が残っています。

また、貴族の家へ奉公に出ていた村人たちが、見よう見まねで、手に入る材料で三線を作り始め、そこから広まっていったとも言われています。

その結果、村ではニービチ(結婚)やマンサン(生まれた赤ちゃんのお披露目会)やタンカーユーエー(1歳のお誕生日会)などのお祝いごとがあるたびに、豪農の家にある立派な三線を借りて、みんなが歌い踊っていたといいます。

普段、庶民は蛇の皮ではなく、渋皮と呼ばれる芭蕉の樹液を含ませた紙を何枚も重ねたものを張った渋張り三線を弾いて楽しんでいました。

沖縄には「モーアシビー」という言葉があります。

若い男女が仕事を終えて、夜、野原(モー)に集まって、三線を弾いたり太鼓をたたいたり、歌ったり踊ったりして楽しむことです。そんな時に活躍したのが、この渋張り三線でした。

夕方、厳しい畑仕事を終えて帰ってきた人が、縁側で三線を弾き始めると、それを聞きに近所から人が集まってきて、古くからの民謡などをみんなで一緒に歌い始める…という伝統は、この後も長く続いていきました。

琉 球王国の崩壊から沖縄県へ

明治時代に入ると、琉球処分を機に、琉球王国は沖縄県となりました。

日本政府の統治下におかれ、皇民化教育が始まっても、琉球王府が育てた文化、音楽に対する誇りは失われていませんでした。

琉球王朝が崩壊して宮廷で三線に携わっていた人々は没落していきましたが、彼らは庶民の間に宮廷での三線音楽を伝えました。

こうして、宮廷音楽と庶民が古くから親しんでいた三線が混ざり合うようになったのです。

三線の普及や楽曲の保存に尽力する人が数多く現れ、三線の歴史や楽器を本格的に研究する人が現れたのもこの時期です。

また、三線の楽譜工工四が初めて作られました。

こうして、これまで耳で覚えるしかなかった三線の曲が、広く普及していきました。

カ ンカラ三線が支えてくれた暗い時代

第二次世界大戦で戦場となった沖縄では、古くから伝わる三線の名器もいくつも焼けたといわれます。

1945年4月、沖縄戦が始まると、大勢の住民は、アメリカ軍キャンプに収容されたり、避難小屋で生活することを余儀なくされました。

そして、戦争が終わると沖縄はアメリカに統治されることになりました。

戦争で大きな傷を負った沖縄の人々の心を慰めたのも三線でした。

戦争中で手元に三線はありませんが、米軍の野戦用のベッドを組み立てている樫の棒を削ってソー(棹)を作り、ジャガイモと牛肉を混ぜて詰めていた空き缶を利用してチーガ(胴)を作ります。

電話線をほぐし、中から鉄の細い線を抜き出してチル(弦)にしました。

これがカンカラ三線です。

その後、戦争から終わって収容先や避難先から家に戻ってきた人々が、争うように手にしたのも、このカンカラ三線でした。

終戦を機に、沖縄の人々の間では、沖縄の伝統文化を見直していこうという気持ちが興っていました。

歌や踊り、三線などが、沖縄全土に広がり、新しい担い手を育成しようとする芸能団体が設立されたのも、この時期でした。

本 土復帰以降

1972年の本土復帰以降は、学校での教育は大和教育一色になっていきます。

音楽の時間も、ピアノ、五線譜と西洋音楽一辺倒で、三線を弾くのが好きな子供も「偉くなりたければ勉強して高校、大学へ行かなければならない、三線など弾いてはいけない」と取り上げられたこともあったようです。

学校の授業で三線が扱われるようになったのは、つい最近のことです。

一方で、技術の進歩などによって、比較的安価な三線が製作されるようになりました。

また、蛇皮でない、合皮でもちゃんとした音の出せる三線もできるようになって、三線の普及は一層進み、沖縄では6人に1人が三線を持つほどにもなりました。

1980年代にはりんけんバンドやネーネーズなどが本州でもヒットするようになりましたが、本州で本格的に沖縄音楽がブームになったのは、1990年代のことです。

THE BOOMの「島唄」やBEGINの「恋しくて」の大ヒットからでした。

あわせてドラマ「ちゅらさん」などで沖縄がブームになり、本州でも三線を手に取る人が爆発的に増えたのです。

三線の魅力

「 沖縄らしさ」を感じる琉球音階

CMなどでその一部を耳にしただけでも、「ああ、沖縄らしいな」と思う曲があります。

それはどうしてかというと、「ド・レ・ミ・ファ・ソ・シ」の5音からなるメロディだからです。

私たちが耳になじんでいる西洋音階は「ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ・ド」ですから、この「ラ」の音が抜けている旋律を聞くと、「沖縄らしさ」を感じるのです。

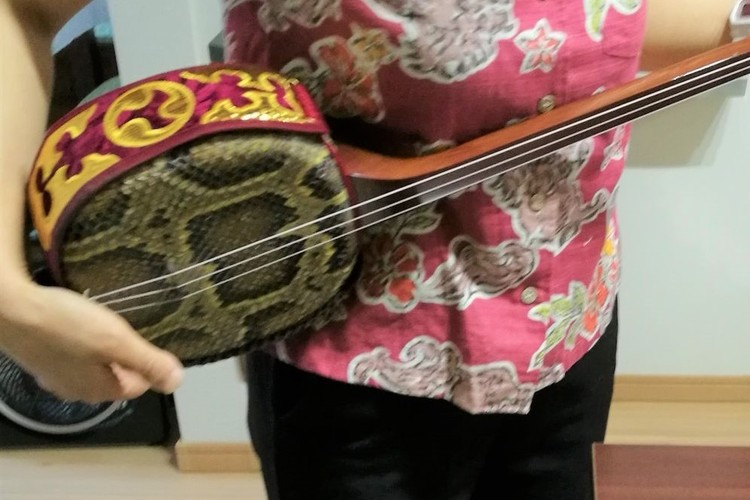

漢 字で書いてある楽譜「工工四」

三線の楽譜を見た人は、漢字ばかりの楽譜に驚くことでしょう。しかし、「工工四」というこの譜面も慣れてくると五線譜よりも簡単に読めるようになります。

「合」は「アイ」と読み、男弦の「ド」(開放弦)

「乙」は「オツ」と読み、男弦の「レ」(人差し指)

「老」は「ロウ」と読み、男弦の「ミ」(中指)

「下老」は「シタロウ」と読み、男弦の「ファ」(小指)…

というように、一文字ずつ音と弦、左手の位置が分かるようになっているのです。

〇は伸ばす音です。「ドー」と伸ばすなら「合〇」という風に書かれます。

手 軽に始められ、夜でも弾くことができる

比較的安価なものからある三線は、手軽に始められる楽器でもあります。

「楽器は何かやってみたいけれど、楽譜も読めないし…」としり込みしている人も多いかもしれません。

しかし、上で紹介したように、工工四があるので、楽譜が読めなくても大丈夫。

最初は覚えるまで時間がかかっても、慣れたら譜面を見るだけで弾くことができるようになります。

また、集合住宅や夜間はどうしても音が外に響くのではないかと心配になりますが、そんな時でもウマを消音ウマに替えれば、音を小さくすることもできます。

三線を弾くとき、最初にはめるウマを、消音ウマに換えるだけでいいのです。

値段も500円ぐらいから手に入ります。

こうすると、夜、テレビを見ながらでもつま弾くこともできます。

ぜひ楽器を身近に置いて、日々触れてください。

弾 き語りの魅力

三線はもともと演奏するためだけの楽器ではありません。

弾き語りが三線の魅力の一つでもあります。

三線が奏でるのは、基本はメロディラインですが、そのほかに、合いの手のように開放弦が入ってきます。

基本的に歌のメロディをなぞることができれば大丈夫。

ぜひ歌いながら弾いてみてください。

三線の種類

三線は棹の形によって、7つの種類に分けられています。

型の名前はその三線を作った名工の名がつけられています。

南 風原型(フェーバラー)

1710年に三線主取(宮廷お抱えの三線製作者)になった南風原の作った三線がもとになっている型です。

もっとも古い型で棹が細いのが特徴です。

引き締まって柔らかみのある音色が出るとされています。

知 念大工型(チニンデーク)

南風原より数年遅れて三線主取になった知念大工が製作した三線の型です。

天(三線の上部)の部分が太く、棹も太いのが特徴です。

壮大な音と低音に特徴があるといわれています。

久 場春殿型(クバシュンデン)

久場春殿が製作したものが元になっています。

最も大型の三線です。

棹が最も太く、下へ行くほど広がっています。

伸びやかな高音が特徴とされています。

久 場の骨型(クバヌフニー)

同じく久場春殿が製作したものですが、久場春殿型とは対照的に、もっとも細い棹が特徴です。

真 壁型(マカビー)

琉球三線工の最高峰と言われるのが真壁里之子です。

その真壁里之子の作ったものが元になっている型です。

「里之子」とは琉球王朝の士族に与えられた官位を指しており、公職に就く士族でした。

彼にとって三線づくりは趣味で、気品の高い三線を作るという使命に燃えて製作に当たる、芸術家肌の人物でした。

鑿の振動が木材を痛めるので、小刀だけで三年がかりで作ったといわれています。

そのため真壁里之子の手によるものは極めて少ないと言われています。

真壁里之子の作った三線は、後の時代の模範とされたために、三線の中でもっとも多い型がこの真壁型です。

今日でも一般的に普及している三線のほぼ90%が真壁型といわれています。

美しく、よく響く音が出るとされています。

平 仲知念型(ヒラナカチニン)

三線主取だった知念の弟子の平仲が製作した三線が元になっている型です。

棹が細めで天が大きく湾曲しているのが特徴です。

どっしりした深い音が出るとされています。

与 那城型(ユナー)

真壁の同時代人である名工、与那城(ユナグシク)の製作した三線が元になっている型です。

棹が太く、豊かな音量が出るといわれています。

職業的な名工として、多くの楽器を作り、また家系を後代に継がせました。

開 鐘(ケージョー)とは

琉球では明け方につく鐘を「開静鐘」と言いますが、まるでその鐘のように響き渡る三線、特に真壁の作った優秀な三線を「開鐘」と呼びます。

その起源として、二つのエピソードが残っています。

一つは、ある王が午睡をしていたところ、臣下が軽くつま弾いた三線の音に目を覚まし、「今、開鐘が鳴ったようだ」と言った、という話。

もうひとつは、尚灝王の時代に数多の三線を弾き比べたところ、夜が更けるにつれて音が衰えないばかりか、いよいよ冴えて、明け方になってお寺の開門鐘が四方の山々に響き渡るころ、それにも劣らぬ楽器が五棹あり、それが「開鐘」と名付けられたという説です。

五開鐘とも真壁作とされています。

三線を始めてみよう

楽 器を手に入れよう

練習用の初心者向けセットであれば、三本一組の換え糸やバチ、ウマの入ったものが、だいたい2万円ぐらいからあります。

これは胴の部分が合皮張りになったもので、どうしても蛇皮のものとは音が違います。

蛇皮のものを購入しようと思ったら、4万円ぐらいから買うことができます。

楽 器に触ってみよう

まず楽器を、棹を左にして平らなところに置きます。

それから棹と胴の継ぎ目のくぼみに左手の指先を入れ、弦を持ち上げます。

右手にウマをもって、その持ち上げたところに入れ、ウマを立て、右側に移動させます。

胴の付け根の部分から、指三本ほどのところにウマを固定し、溝に弦をはめたら音を出すことができます。

チューニングは三線に引っ掛けて使うことのできるチューナーを用意すると便利です。

最初に男弦からチューニングしていきます。

チューナーをCに合わせ、弦をはじくと針が振れます。

その針が真ん中のところに来るように男弦のカラクイ(向かって右の下)を回して調節します。

同じくチューナーはCのままで、今度は一番細い女弦のチューニングを行います。

音の調節は、向かって右、上側にある女弦のカラクイを回して行います。

中弦はチューナーをFにします。

カラクイは向かって左側です。

これでチンダミが完了したら、C-F-Cの音が出るようになります。

勘 所にシールを張って、左手を使ってみよう

三線には目印がないので、最初からどこを押さえるとどんな音が出る、ということは分かりません。

しかし、正確に押さえないと、正しい音は出てくれません。

そのため、まずは棹の横にしるしをつけることから始めます。

弦の起点となる歌口から6.4cmのところ、12.2cmのところ、15.0cmのところ、17.3cmのところ、19.8cmのところに正確にシールを張ります。

最初の6.4cmのところは人差し指で、次の12.2cmのところは中指で、あとの3つのポジションは小指で押さえます。

こうすると、開放弦で「ド・ファ・ド」だった音が、「レ・ソ・レ」「ミ・ラ・ミ」「ファ・シ♭・ファ」…となり、すべての音を出すことができるようになります。

最初は難しくても、人差し指で押さえることから順に練習していくと、徐々に慣れていきますよ。

三線を始めてみたい!と思った初心者の方は、こちらの記事もご覧ください♪

三線とは沖縄を中心とする弦楽器の一種です。

中国の「三弦」が伝来し、それが改良されたものであると考えられています。奏法も独特で、音色も数多くの人を魅了し、夏を彷彿させます。

今回は、独特な魅力を持つ三線の基本をご紹介します。

弾いてみたい、歌ってみたい、あんな曲、こんな曲

夏川りみ…「涙そうそう」

BEGIN…「島人ぬ宝」、「海の声」

喜納昌吉…「花」

THE BOOM…「島唄」など

私たちの耳になじんだ名曲が、三線にはいくつもあります。

こうした曲がヒットすることで、多くの人が沖縄のメロディにふれ、三線の音のとりこになってきました。

最初は弾き語りはむずかしくても、頭の中で歌を思い浮かべながら三線を練習してみてくださいね。

それに慣れたら、今度はいよいよ沖縄民謡にも挑戦です。

「安里屋ユンタ」や「てぃんさぐぬ花」などの沖縄民謡にも挑戦してみましょう。

ウチナーグチ(沖縄の方言)は少しむずかしいですが、歌ってみると、独特の言葉が旋律にうまく乗って、聞いていて美しいだけでなく、言葉として発してみて美しいなあと感じることができるはずです。

和楽器とは、古くから日本で演奏されてきた伝統的な楽器のことを指します。和楽器には日本固有の楽器の他、中国などの大陸文化の影響を受けて誕生した楽器もあり、その数は50種類以上。学校の音楽の授業でも、琴(箏)や太鼓に触れることはありますが、和楽器の歴史や魅力については意外と知られていません。

沖縄県はかつて「琉球(りゅうきゅう)」と呼ばれ一つの独立した国でした。

その頃、交流をしていた中国とは親密な関係を築いており、冊封使(さっぽうし)と呼ばれる中国からの使者を琉球で歓待するために、国王が在籍する首里城にて宴を開いていました。

三線とは沖縄を中心とする弦楽器の一種です。

中国の「三弦」が伝来し、それが改良されたものであると考えられています。奏法も独特で、音色も数多くの人を魅了し、夏を彷彿させます。

今回は、独特な魅力を持つ三線の基本をご紹介します。

三線は、正しい方法で練習すればすぐに上達することができる楽器です。今回は上達するためのテクニックや、練習のコツについてまとめてみました。ぜひ参考にして、三線を上達させましょう!

「伝統的工芸品」とは、『伝統的工芸品産業の振興に関する法律』に基づいて経済産業大臣の指定を受けた工芸品を指します。それぞれの産地では、伝統的工芸品の技術を継承し発展させるべく、さまざまな取り組みが行われています。今回は、沖縄県の伝統的工芸品を紹介します。

冬の沖縄観光モデルコースをご紹介!絶対に外せないオススメ観光スポットやアクティビティ、グルメスポットを2泊3日で満喫できますよ。冬の沖縄観光を楽しむポイント、メリット、注意点もお伝えしているので、最後まで読んで冬の沖縄を目いっぱい楽しんでくださいね♪

沖縄上級者にオススメの穴場・ディープな観光スポットを紹介します。沖縄の大自然を感じられるものから文化や歴史を堪能できるもののほか新テーマパークなど、何度も沖縄を訪れ定番の観光地には行ってしまった方でも楽しめるスポットばかりなので参考にしてみてください!

子連れでも楽しめる沖縄のオススメ観光スポット26選をご紹介!沖縄美ら海水族館、ナゴパイナップルパーク、ホエールウォッチング、マリンスポーツや乗馬、沖縄料理体験のほか、沖縄の綺麗な海を眺めながら楽しめるアクティビティがもりだくさんな場所まで、大人も子供も一緒に楽しめるスポットばかりですのでぜひ最後までご覧ください♪