三味線に興味があるのなら、自分で演奏してみましょう。

頭の中で考えていても、何も始まりません。

確かに三味線は、扱うのが難しい楽器ですが、やってみたらあなたに向いているかも知れませんよ。

今回は、和楽器の中でも広く親しまれている「琴(箏)」に合わせる三味線の弾き方について初心者の方が覚えておきたいコツや基礎知識を、写真・動画とともに解説します。

三味線の弾き方~弾くときの姿勢と構え方

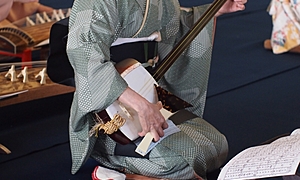

三味線の弾き方のポイントとなるのが、三味線を弾くときの姿勢と構え方です。

ここでは、正しい姿勢・構え方のコツをつかめるよう説明していきます。

三 味線は“正しい姿勢”で弾こう!

三味線の弾き方を学ぶ第一歩として、正しい姿勢を身につけましょう。

正座の場合は、足の親指を重ねてきちんと座って背筋を伸ばします。

椅子の場合は、ひじ掛けの無いもので高さは踵が両足付くタイプの椅子を選びましょう。

背もたれのある椅子でも良いですが、少し浅く腰かけて背もたれに背中は付けないようにしましょう。

椅子の場合も、背筋は伸ばします。

三 味線を弾く前に「指かけ」をはめておこう!

三味線の棹や糸(絃)を操る左手の動きをスムーズにさせてくれるのが、「指かけ」です。

ついつい忘れてしまう事があるので、三味線を弾く前に、早目にはめるようにしましょう。

三 味線の「撥」の持ち方、コツは?

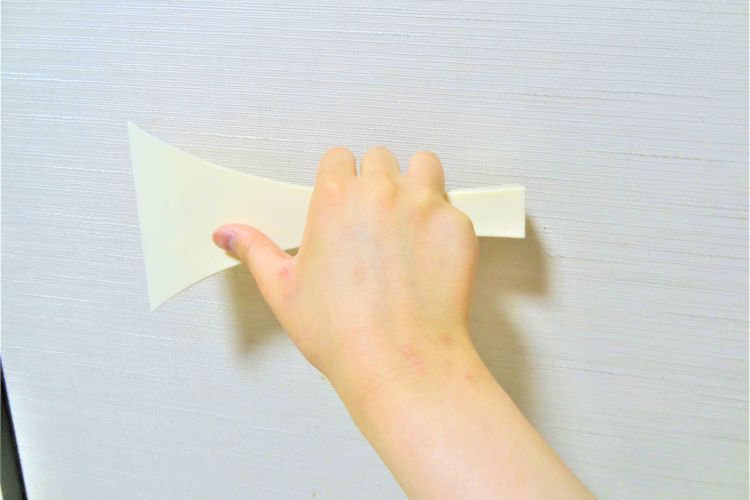

左手に指かけをはめたら、次は右手に「撥」を持ちます。

三味線の撥の持ち方は下の画像のとおり、撥の中心を持つようにします。

“撥の中心”とは中央ではなく、重さの中心です。

丁度重心になる位置を探し、そこに右手の中指がくるように握ります。

慣れない時は小指と薬指の付け根が痛くなりますが、それが正しい握り方です。

三 味線を構えてみよう!

姿勢を正し、指かけや撥の準備ができたら、いよいよ三味線を構えます。

1)右太ももの上に三味線の胴を乗せる

まず、右太ももの上に三味線の胴を乗せます。

その際、お腹が三味線の裏側に当たっていると、音が響きません。

必ずお腹から離して乗せてください。

三味線を安定させるために、太ももの上に「膝ゴム」を乗せてから三味線を構えても良いですし、最初から三味線の胴に膝ゴムを貼ってしまう方法もあります。

何も工夫しないと、三味線がフラフラ動いて演奏しづらいので、注意しましょう。

2)「胴かけ」の上に右手を添える

「胴かけ」と呼ばれる、三味線の側面に付いている固いカバーがあります。

この上に右手を添え、右手首は三味線の胴と三角形となるように出します。

こちらの動画内(3:05あたり)では、ちょうど右手首と胴の三角形がわかりやすく映っているので、参考にしてみてください。

3)棹と糸巻きの高さや角度を調整する

次に、棹と糸巻きの高さや角度を調整します。

棹は自分の耳たぶと、三味線の糸巻が同じ高さとなるように角度を付けます。

(津軽三味線の場合は、三味線をもっと立てます。)

三味線は、この角度が重要なのです。

慣れない時は、大きな姿見(鏡)などでチェックしてみても良いでしょう。

また、棹は指かけの上に乗せます。

左手の手のひらは正面から見えないように、常に軽く丸めて演奏します。

手首も内側にいつも曲げているのが、綺麗な三味線のフォームです。

三味線の調弦

三味線の演奏前には、音程を正すためにまず、調弦(チューニング)を行います。

調 弦の種類

三味線は曲によって調弦を変えますが、一般的な曲を弾く場合は「本調子」、「二上がり」、「三下がり」の3種類の調弦を覚えておけば大丈夫です。

「本調子」という調弦に対し、Ⅱの糸の音が高いのが「二上り」、Ⅲの糸の音が低いのが「三下り」となります。

※Ⅰの糸のオクターブ上

三 味線の調弦方法

Ⅰの糸の調弦

三味線には3本の糸がありますが、最初は基本の音(基音)となる、最も太い「Ⅰの糸」の調弦を行います。

①胴を自分の右前方に置いて、Ⅱの糸巻を自分の腰骨に当てます。

②左手で糸巻を左に回せば音が上がり、右に回せば音が下がります。

チューナーなどの調弦器を使って、音を調律しましょう。

③同時に右手で糸を伸ばしながら調弦します。

(糸の伸ばし方は、後述する【糸の伸ばし方】参照。)

Ⅰが終わったらⅡの糸、Ⅲの糸と同様に調弦を続けますが、三味線の音は変わりやすいものです。

少し時間が経ったら(1~2分したら)、調弦の再確認をしてみましょう。

調弦器とは、正しい音が出ているかを確認するための道具です。

調弦をする際、はじめのうちは、調弦器を使うと良いでしょう。

調弦器には、調子笛や三味線用チューナー、スマホアプリなどがあります。

耳を鍛えていくことで調弦器を使わずに調弦することができるようになりますが、最初に使うなら、三味線用チューナーがオススメです。

糸の伸ばし方

三味線の糸は、弾いているうちに必ず伸びていきます。

糸が伸びると音が下がり、演奏中にどんどん音が狂っていくのです。

音が狂ってしまっては演奏に集中できないので、演奏前に有る程度、自分で伸ばしておきましょう。

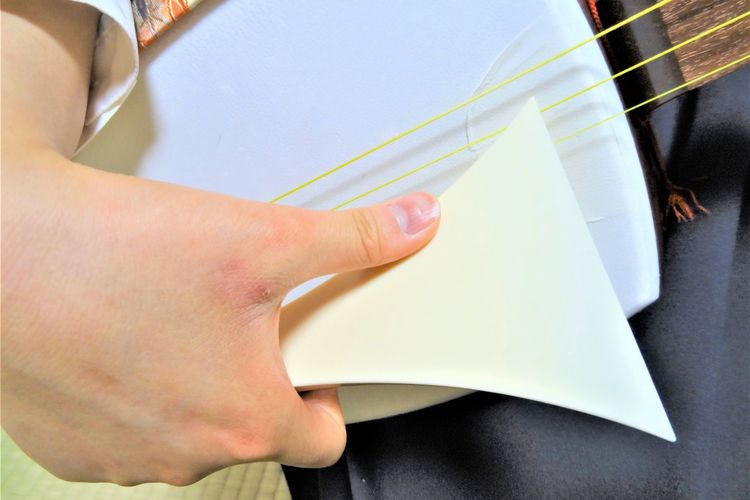

まず、糸を親指で押さえながら引っ張ります。

糸巻の中に巻かれている糸も伸びる可能性がありますから、中に巻きこんでいる糸も伸ばしてください。

完全に糸を伸ばし切ってしまうと音色が悪くなりますから、3~5回を目安に伸ばしてみましょう。

基本的な三味線奏法で、いざ、演奏!

ここで紹介する基本的な三味線奏法で、いざ、演奏してみましょう!

基 本的な三味線奏法

1)糸に撥を下ろして音を出す

三味線は、糸に撥を下ろして音を出します。

琴(箏)や長唄の三味線は、皮の端から内側の2~3㎝の場所を弾きますが、津軽三味線などはもっと中心に近い場所に撥を当てます。

無理に撥に力を入れるという事ではなく、撥の重さで弾くと良い音が出るので、いろいろと試してみましょう。

最初は「開放弦」といって、左手で音を変えることなく、そのまま弾いてみてください。

慣れてきたら1本1本弾いてみます。

できるだけ糸を見ないで、正面を向いて弾けるように練習すると、自然と姿勢も良くなり上達も早くなるでしょう。

2)糸を押さえて音程を作っていく「勘所」と「指の位置(使い方)」

次は、左手で糸を押さえて音程を自分で作っていきます。

これはギターなどをイメージすると簡単です。

この糸を押さえるポジションを「勘所」と呼びます。

三味線の糸は、伸びて音が変わりやすいので、勘所をきちんと押さえても、正確な音とならない場合も少なくないのです。

常に音に注意を向けながら、勘所を移動させる技術も必要となります。

勘所を押さえる時に注意して欲しいのが、「指の位置(使い方)」です。

指の腹で押さえると良い音は出ません。

第一関節まで曲げて、爪と指の間で押さえると音が響いて良い音となります。

三味線を練習する時は、左の人差し指をしっかり爪切りで切っておくなどの事前準備をしていると良いでしょう。

三味線の譜面

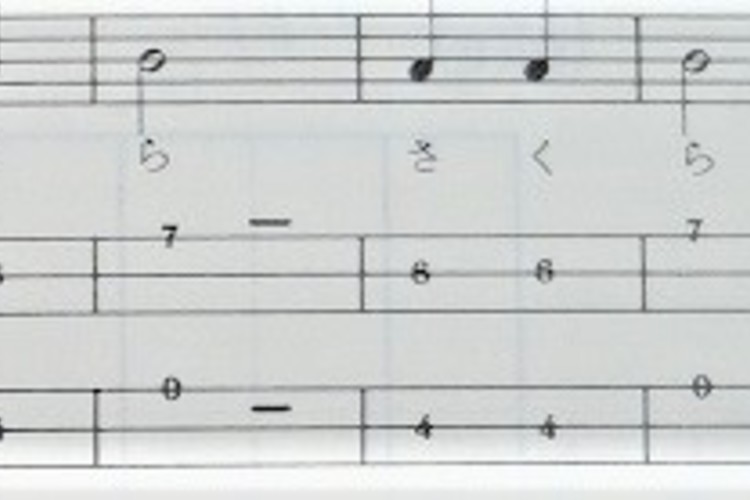

三味線の譜面には、さまざまな形があります。

三味線自体にいくつかの種類やジャンルがあるので仕方ないのかも知れませんが、大きく分けると2パターンです。

どこの勘所を押さえるかを表現する「ポジション型」と音を表す「音符型」。

前者の代表的なものが「文化譜」で、後者は「数字譜」や洋楽器でも使う「五線譜」です。

初心者にとっては「文化譜」が簡単ですが、曲のイメージがしやすいのは「数字譜」、そして洋楽と同じ「五線譜」となります。

使い分けるのは難しいですが、慣れれば大丈夫。

弾ける曲の幅も広がりますから、両方出来る方が良いでしょう。

最近では、三味線や和太鼓を演奏するロックバンド“和楽器バンド”が人気を集めていることもあり、聴くだけではなく「三味線を自分で弾きたい!」という方も増えてきました。では、三味線を始めてみたい場合、何から準備をすればいいのでしょうか?今回は、三味線の種類(太棹・中棹・細棹)とその特徴についてご紹介します。

日本の伝統楽器の中でも、特に庶民に人気だったのが三味線です。とは言っても、和楽器に触れることも少なくなった現代。「三味線に興味はあるけれど、どんな曲があるのか分からない!」そんな方も多いかもしれません。今回はジャンル別に三味線で有名な曲とオススメの曲、練習に最適な曲をご紹介します。

三味線を習う時に必要なものとは?

三味線に興味があるのなら、ぜひ弾いてみましょう。

三味線を習うときに必要なものをご紹介します。

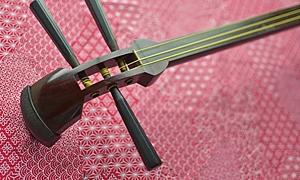

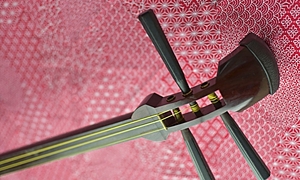

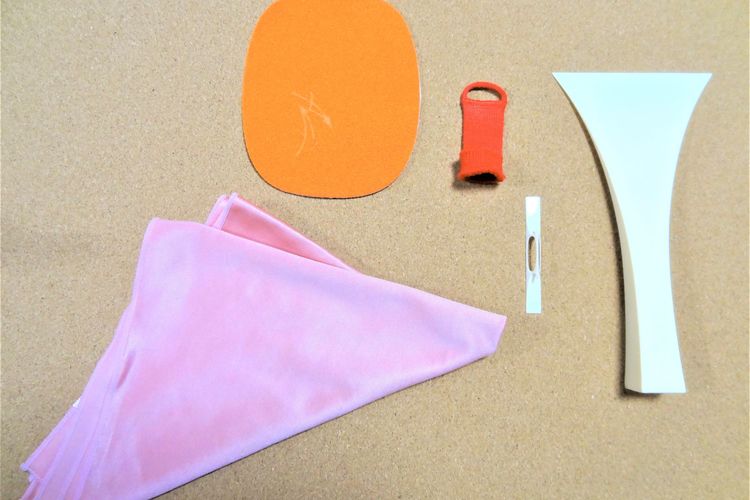

三 味線・撥・駒・指かけ(指すり)・膝ゴム・ツヤ布巾

まず必要なものは、「三味線」そして「撥」と「駒」です。

これらは三味線のジャンルによって変わりますから注意しましょう。

また、同じジャンルでも演奏曲目によっては音質を変えるため、撥や駒を違うものに交換することもありますが、最初にいろいろと揃えるのは大変です。

最初は基本一式を揃えてください。

次に「指かけ(指すり)」。

更に、三味線が滑らないための「膝ゴム」です。

また、棹を持つ時に使う「ツヤ布巾」もあると便利です。

日本人の身近な和楽器、三味線。「興味はあるけれど、生演奏の三味線を聴くには何処に行ったら良いの?」「実際に自分で三味線を弾くとしたら何から始める?」そんな方も多いでしょう。今回は、三味線の値段はいくらくらいなのか、また、三味線の種類別に三味線体験やライブなど三味線を聴ける場所、三味線で有名な曲についてご紹介いたします。

和楽器に詳しくない方でも、「三味線を知らない」という方は珍しいでしょう。それほど三味線は、日本人に馴染みの深い楽器です。この記事では、三味線の魅力や歴史、種類のほか、三味線を弾きたいと思ったらどうしたら良いかなどについて解説します。

三 味線ケース

楽器を運ぶための「三味線ケース」も必需品ですが、これもさまざまなタイプがあります。

初心者にオススメなのは、三味線をそのまま入れられるハードケースです。

肩に掛けるソフトケースもあり、値段もリーズナブルですが、移動中にぶつけて壊しやすいので、注意が必要です。

三味線は、湿気を嫌います。

雨の日に三味線を持ち出すのは避けた方が良いですが、難しい時はケースに合わせた「雨カバー」も用意すると良いかもしれません。

チ ューナーとしのび駒

調弦する時に使う「チューナー」も用意しましょう。

【三味線の調弦方法】内でも触れた三味線用のチューナーもありますが、普通のチューナーでも問題ありません。

持っているものがあれば、そのまま使えます。

また、三味線は音も大きく、マンションなどでは練習がし難い場合があります。

そんな時に最適なのが、「しのび駒 」。

普通に弾いても、音が周りに響かないのでしっかり練習ができます。

おわりに

今回は三味線の弾き方をご紹介しましたが、まずは気軽に教室が行っている体験レッスンなどに行ってみてはいかがでしょうか。

教室では、先生が丁寧に基本から教えてくれます。

三味線は弾くのも難しいですが、綺麗な姿勢で弾くことが上手になるコツとも言えます。

下を向いて撥を見たり、勘所を押さえるたびに棹を見るのは見苦しいものなのです。

背筋を伸ばして、前を見て(楽譜はOK)演奏できるように練習してみましょう。

先生や上手な方の舞台を見るのも、参考になります。

最初は大変でも、慣れれば大丈夫。

楽しんでお稽古してみましょう!

この記事では、これから三味線教室に通いたいという方に向けて、三味線教室で習う前に知っておきたい情報や失敗しない教室選びのポイント、月謝、三味線の値段について解説します!

また、ワゴコロ編集部オススメの三味線教室もご紹介しています♪

三味線というと20年前に一世風靡し、その後も世界的に活躍している吉田兄弟の舞台を思い浮かべる方も多いでしょう。豪快で繊細。聞いている人々を引きこむ魅力がそこにはあるのです。本記事では、人々を魅了して止まない津軽三味線について、ご紹介いたしましょう。

日本に古くから伝わる三味線。自分で演奏するだけでなく、「歌舞伎」や「浄瑠璃」の伴奏にも使われ、昔は人々の生活にも溶け込んでいました。「興味はあるけれど、簡単に習えるの?」そんな風に思っている方も多いでしょう。今回は初心者の方向けに、三味線の基本知識や付属品の用途と説明などの情報をお伝えします。