日本の伝統工芸品の一つである「曲げわっぱ」は、古くから受け継がれる伝統的な手法によって職人の手で一つずつ丁寧に作り上げられる非常に奥深いものです。

この記事では、曲げわっぱがどういったものかだけでなく、曲げわっぱの種類をご紹介します。

曲げわっぱとは

曲げわっぱとは、スギやヒノキを薄く切り、熱して曲げて作った工芸品です。

お弁当箱が5,000円〜1万6,000円するため安価ではありませんが、見た目の美しさから日常的に使う人も増えています。

現在は単なる工芸品ではなく「ちょっとおしゃれな日用品」として人気です。

素 材:スギやヒノキ、ヒバ

主な材料として、樹齢の長いスギやヒノキ、ヒバが使われています。

留める部分は金属や接着剤ではなく、樺や桜の木の皮が使われるのが一般的です。

曲げわっぱは木を丸めて作るため、木と木の重なる部分があります。

重なる部分をくっつけるために金属や接着剤を使うと周りの木に悪影響が出るため、木の皮で縫うように留めるのです。

何 に使われているか:お弁当箱が人気

人気なのはお弁当箱。丸型や楕円形、四角などの種類があります。

他にもパン皿や米びつ、おひつ、マグカップ、ぐい呑など様々な商品が作られています。

曲 げわっぱの人気の秘訣:見た目の美しさと実用性

見た目の美しさで興味を惹かれる方が多いですが、実用性も高いのが特徴です。

天然の木材を使っているので吸水性が高く、ご飯やおかずが傷みにくいのです。

軽量で持ち運びが楽なのも嬉しいですね。

曲 げわっぱを使用する時の注意点:カビないように丁寧に扱う

天然の木材を使っているため、カビないように丁寧に扱う必要があります。

具体的には洗剤を使わない、使用後はすぐに水分を拭き取る、湿気の多い場所に置かないなどの点に注意しましょう。

最近は漆やウレタンでコーティングされている商品も多いので、カビが心配な方はコーティングされた商品を選びましょう。

曲げわっぱの種類

秋 田の大館曲げわっぱ

| 特徴 | 白くて温もり溢れる天然の秋田杉を使用。秋田杉は日本三大美林(秋田のス ギ、木曽のヒノキ、青森のヒバ)の一つに指定されています。現在は秋田杉 の伐採が禁止されているためストックを使用している状況です。 |

|---|---|

| 歴史 | 平安時代(806〜1185年)から見られますが、商業として発達したのは江戸時 代(1615〜1868年)と言われています。天候の影響で農作物が育たず仕事が 無くなった時に農民や下級武士の副業として推奨されたことが普及のきっ かけです。 明治時代(1868〜1926年)には30社400人ほどが曲げわっぱを作っていました が、現在は8社30人ほどに減少しています。 |

| 作り方 | 木の切り出しや乾燥から数えると1年以上かかります。手順は下記の通り。 ・木を切る ・お湯で温め、曲げる ・1週間〜10日ほど乾燥させる ・桜皮でとじる ・組み立てて、ヤスリで整える |

| 価格帯 | ・丸いお弁当箱:8,000〜1万円前後 ・おひつ(五寸):30,000円前後 |

大館曲げわっぱについて詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

「曲げわっぱ」とは「曲物(まげもの)」とも呼ばれる、薄く加工した木材を曲げて作られる伝統工芸品のことです。

なめらかな曲線を生かしたお弁当箱やおひつなど、蓋付きの入れ物が製品として多く見られます。

特に秋田県大館市の「大館曲げわっぱ」は有名で、1980年に日本の曲物の中で唯一、国の伝統的工芸品に指定されています。

ワゴコロ編集部による、秋田県大館市にある「大館工芸社」さんでの“曲げわっぱ体験”レポートです。

青 森県藤崎町のひばの曲物

| 特徴 | 大館曲げわっぱと同じく白っぽい曲物です。年輪も細かで伸縮性が少な く、水分がしみにくいので硬いです。殺菌成分が強いので腐りにくいと言 われています。 |

|---|---|

| 歴史 | かつては青森市や弘前市などに職人さんがいましたが、石油製品の台頭に より安価な製品が増え、ヒバの曲物の需要が減り、職人も減ってしまいま した。 |

| 作り方 | 下記の通りです。 ・ヒバの切断 ・木取り ・銑がけ ・曲げ ・シタぬき ・合わせ ・とじ ・ならし ・シタいれ ・足付け ・仕上げ |

| 価格帯 | ・お盆:2,000円前後 ・まな板:5,200円前後 |

静 岡県静岡市の井川メンパ

| 特徴 | メンパとはお弁当箱のことを指します。大館の曲げわっぱや青森ひばの曲物と比べて茶色っぽいです。ヒノキに天然漆を塗っているので光沢感が強く、漆を塗り直せば何度でも使える丈夫な製品です。食べ物が腐りにくいという特徴があります。 |

|---|---|

| 歴史 | 鎌倉時代(1185〜1333年)から作られ始めました。江戸時代(1615〜1868年) には農民の生活道具ではなく、副業の生産物として作られるようになりま した。井川の曲物に「漆塗り」の技術が加わり、現在の井川メンパが誕生 したと言われています。 |

| 作り方 | 下記の通りです。 ・ヒノキを3~4ヶ月乾燥させる ・お湯につけて柔らかくする ・「ころ」で曲げる ・型を作る ・2~3日乾燥させる |

| 価格帯 | ・一段のお弁当箱:5,000円前後 |

長 野県塩尻市奈良井宿の木曽ヒノキを使用したメンパ

| 特徴 | ヒノキに漆を塗ったお弁当箱で、井川のメンパと似た色合いをしていま す。きこりが「お弁当箱いっぱいにご飯をつめた」ことからメンパと呼ば れるようになりました。 軽い・蒸れない・洗いやすい特徴が人気で、重量は約225g。そもそも漆塗 りが有名な地域なので、メンパ以外にも蒔絵や箸もセットで売られること があります。 |

|---|---|

| 歴史 | 江戸時代(1615〜1868年)に漆塗りや曲物文化が発達し、一次産業の副業と して収入を得る人が増えました。 |

| 作り方 | 下記の通りです。 ・ヒノキを蒸す ・曲げる ・桜の皮で留める ・漆で塗り重ねて拭くことを繰り返す |

| 価格帯 | ・小判メンパ(一段):8,000円前後 ・小判メンパ(二段):1万円前後 |

三 重県尾鷲市の尾鷲わっぱ

| 特徴 | ヒノキを使った丈夫なお弁当箱です。ヒノキは柱としても使われるほど丈 夫で、「丁寧に使うと尾鷲わっぱは100年持つ」と言われています。見た目 は井川メンパや木曽ヒノキのメンパに似ていますが、伝統工芸品のお弁当 としては珍しく「電子レンジ可能」な製品です。 |

|---|---|

| 歴史 | 明治20年(1887年)から現在の方法で作られており、山で働く男性たちのお 昼ご飯用として使われてきました。 |

| 作り方 | 45の行程を経て仕上げられています。木の手入れから漆塗りまで一人の職 人が手作業で作るため、一つのわっぱを作るのに1ヶ月かかるのです。 |

| 価格帯 | ・楕円お弁当箱(二段):16,000円前後 ・おひつ:30,000円前後 ・三段重箱:80,000円前後 |

福 岡県の博多曲物

| 特徴 | スギやヒノキを使った白っぽい製品です。人気が高く、制作が追いついて いない状態。400年以上にわたって曲物を作り続けている柴田家の女性職人 が有名です。 |

|---|---|

| 歴史 | 400年以上続く歴史ある伝統工芸品です。 |

| 作り方 | 下記の通りです。 ・スギを1年以上乾燥させる ・木を裁断、加工する ・熱湯を使い曲げる ・桜皮で留める |

| 価格帯 | ・お弁当箱:6,000円前後 ・おひつ:1~2万円 |

そ れぞれの曲物のまとめ

スギを使ったものは白っぽく、ヒノキを使ったものは茶色っぽく丈夫な特徴があります。

起源は平安時代〜鎌倉時代(806〜1333年)と様々ですが、商業として発展したのは江戸時代(1615〜1868年)であることが多いです。

100年使える丈夫な三重県の尾鷲わっぱがもっとも高級です。

Instagramによる曲げわっぱの人気

曲げわっぱは、一つひとつが高価なため工芸品としての色合いが強くなっていました。

しかし最近ではInstagramなどのSNSの影響もあり、普段使いのお弁当箱としての人気も高まっています。

特に約7万2千人のフォロワーを持つ人気インスタグラマー「みずかさん」の曲げわっぱレシピが人気を集めています。

おかずがこびりつくのを防ぐためにお弁当箱の内側を湿らせたり、油を使わない和食を多めにしたりと「曲げわっぱならではの工夫」も説明されています。

海外におけるBENTO文化

最近では海外にも「BENTO文化」が人気です。

きっかけは日本のアニメやマンガが人気になったためです。

特にフランスでは「コース料理のような豊かさ」や「時間がないときでも手軽に食べられる便利さ」などが注目されました。

農民の普段使いから始まり、副業としての工芸品を経て、再び普段使いとして人気を集めている曲げわっぱ(曲物)。

鑑賞するだけでなく実際に使用できるので、工芸品に馴染みのない方でも取り入れやすいですね。

曲げわっぱのお弁当箱を一つ使うだけで、日常が「丁寧な暮らし」になります。

あなたにオススメの記事

東京洋傘とは?小宮商店さんに独占取材!~長く“使える”工芸品を皆様に~

筆・刷毛

木工品・竹工品

水引教室 一覧

日本の人形

着付け教室 一覧

萬古焼

京焼・清水焼

七宝焼とは?歴史や特徴とその魅力、七宝焼きを体験できる工房についてご紹介!

扇子とは?歴史の始まりはうちわから

着物の着付け 初心者でも簡単・綺麗に着るコツ【動画で解説!】

着物とは?歴史や種類・デザインごとの意味をご紹介!

秋田県の伝統的工芸品一覧

大阪府の伝統的工芸品一覧

宮城県の伝統的工芸品一覧

岩手県の伝統的工芸品一覧

漆器(漆)とは?歴史や特徴、手入れ方法や技法までご紹介

佐賀県の伝統的工芸品一覧

鳥取県の伝統的工芸品一覧

京都府の伝統的工芸品一覧

福岡県の伝統的工芸品一覧

島根県の伝統的工芸品一覧

三重県の伝統的工芸品一覧

高知県の伝統的工芸品一覧

岡山県の伝統的工芸品一覧

長崎県の伝統的工芸品一覧

愛媛県の伝統的工芸品一覧

香川県の伝統的工芸品一覧

奈良県の伝統的工芸品一覧

広島県の伝統的工芸品一覧

和歌山県の伝統的工芸品一覧

徳島県の伝統的工芸品一覧

滋賀県の伝統的工芸品一覧

兵庫県の伝統的工芸品一覧

熊本県の伝統的工芸品一覧

漆陶舗あらき・新城礼子の能登半島地震復興への想いと新たなチャレンジ

菊人形 ~職人がつくり上げた総合芸術~

江戸小紋の新作図案発表会に行ってきた!生成AI関連技術で伝統工芸品の技術継承

千葉県の伝統的工芸品一覧

田谷漆器店・田谷昂大が描く輪島塗の未来と復興への想い

全国の困ったを良かったへ~ふくべ鍛冶代表・干場健太朗の能登半島地震復興への想い

令和6年6月丸の内で開催!東京の伝統工芸品イベントに参加してみた!体験レポート

染物教室 一覧

肥後象がんとは?熊本が誇る伝統的工芸・肥後象がんの特徴や歴史、体験工房を紹介

江戸べっ甲の江戸鼈甲屋代表・石川浩太郎に独占取材!製作工程や工芸品への想い

日本の伝統工芸品一覧!

![[PR]東京・丸の内で伝統工芸品イベント開催!2024年6月15日~19日](/uploads/article/image/1122/jumbotron_24107622-f100-4f1a-a93c-af21c3dbdb58.jpeg)

[PR]東京・丸の内で伝統工芸品イベント開催!2024年6月15日~19日

DENTO 伝燈とは?伝統産業支援プログラムで職人を応援

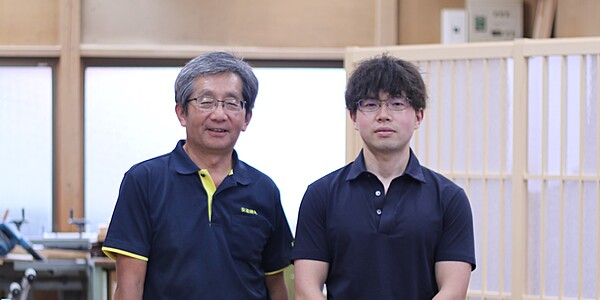

安達建具株式会社さんに独占取材!和を生活に取り入れる木製建具の魅力を聞いてみた

宮川刷毛ブラシ製作所に独占取材!東京手植ブラシの達人・宮川久美子さんの想い

東京銀器伝統工芸士・亘理立さんに独占取材!機能性と美を兼ね備えた東京銀器とは

11月に丸の内で開催された東京の伝統工芸品イベントに参加してみた!体験レポート

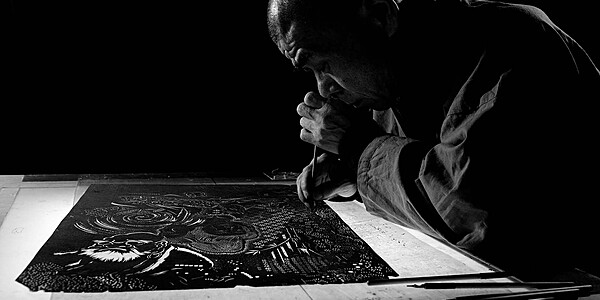

会社員から伝統工芸の道へ!伊勢型紙彫刻職人 大平峰子/伊勢形紙協同組合

![[PR]SANUKI ReMIX 3 職人フェスが香川で11月開催!体験レポ](/uploads/article/image/1066/jumbotron_97252a54-c5c8-455e-811e-60ab3e42da2f.jpeg)

[PR]SANUKI ReMIX 3 職人フェスが香川で11月開催!体験レポ

![[PR]東京・丸の内で伝統工芸品イベント開催!2023年11月2日~7日](/uploads/article/image/1062/jumbotron_4e4d6c87-4776-447b-830e-0fdef0503e7e.jpeg)

[PR]東京・丸の内で伝統工芸品イベント開催!2023年11月2日~7日

輪島塗とは?特徴・魅力や歴史、作り方、体験場所をご紹介

つまみ細工 一凛堂さんのつまみ細工製作体験が楽しすぎた!

日本髪と新日本髪の違いとは?七五三や成人式での結い方、髪飾りのご紹介

【祢々切丸】日本最大級の大太刀!ひとりでに妖怪を退治した!?

羽子板(羽根つき)とは?歴史や由来、意味や産地を解説!

東京・丸の内で開催された、東京の伝統工芸品イベントに参加してみた!体験レポート

研師(とぎし)~日本刀の研ぎ方・研磨の工程~

東京彫金とは?受け継がれる”町彫り”の技法(東京の伝統工芸品)

博多人形師とは?

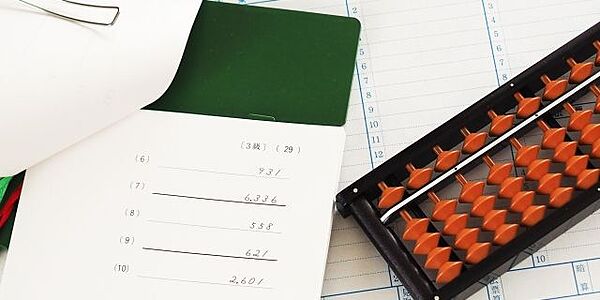

そろばんとは?そろばんの歴史や種類、取り組むことによる脳への効果

砥部焼とは?歴史と魅力・特徴をご紹介

京友禅とは?歴史や特徴、魅力、制作工程を詳しく解説

伝統工芸士になるには?種類や国家資格・認定について

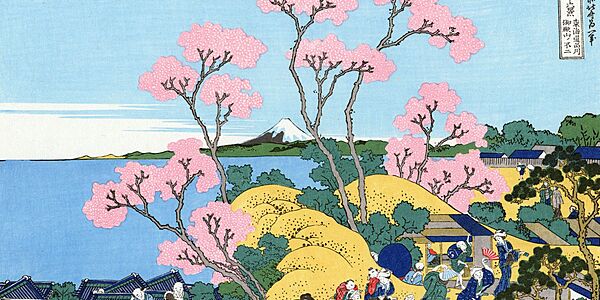

葛飾北斎の波「神奈川沖波裏(富嶽三十六景)」のすごさ、魅力や特徴を徹底解説!

帯留めとは?使い方・付け方を解説!TPOやブローチ等おしゃれなアレンジ方法

足袋のブランドとは?選び方と足袋のメリット・デメリット

卯三郎こけしとは?群馬の創作こけし「卯三郎こけし」の歴史や魅力を写真付きで紹介

![[PR]東京・丸の内で伝統工芸品イベントを楽しもう!2023年7月21~25日](/uploads/article/image/1042/jumbotron_73b7355d-515f-4ca8-a36f-96b5a978d251.jpeg)

[PR]東京・丸の内で伝統工芸品イベントを楽しもう!2023年7月21~25日

養蚕(ようさん)とは?養蚕の工程や絹糸の歴史まで

江戸切子とは?歴史や文様の意味・選び方などご紹介!

小田原漆器とは?歴史や特徴である木目の美しさ、工房について紹介

結城紬とは?特徴や歴史、種類、制作工程などをご紹介

織物とは?種類や歴史、日本各地の織物をご紹介

箱根寄木細工とは?歴史や魅力、作り方をご紹介

高岡漆器とは?特徴や歴史、螺鈿の作り方などを解説

こけしの歴史~伝統こけしのなりたちや由来、特徴を解説

こけしの作り方~こけしができるまでの製法や工程~

藍染とは?藍染の歴史や作り方をご紹介!

歌川国芳とは?有名な作品や浮世絵師としての経歴を解説!

日本伝統の染色(染物)とは?種類一覧や技法・歴史について

首里織とは?~沖縄伝統の織物~

小鹿田焼とは?素朴な民陶の魅力

大館工芸社さんで曲げわっぱ体験

南部鉄器の鉄瓶を使ってみよう!日々の生活に取り入れたい魅力をご紹介♪

曲げわっぱとは?~お弁当箱に人気の伝統工芸品~

雛人形とは?~雛人形の由来や歴史~

正宗とは~日本刀の代名詞とも呼ばれた究極の刀工~

宮崎県の伝統的工芸品一覧

九州地方の伝統的工芸品一覧

岐阜提灯とは?歴史や特徴・魅力、作り方、種類をご紹介

葛飾応為とは?北斎の娘の人生と代表作品を紹介

ガラス細工とは?ガラス工芸の歴史、種類、有名作家、体験工房をご紹介!

琉球びんがたとは?歴史や種類・作り方をご紹介!(沖縄伝統染物)

伊賀焼の特徴や魅力とは?歴史や工房・イベントまでご紹介

そろばん(珠算)検定試験の種類やレベルの違い~段位や級、開催情報を解説~