テレビやラジオで落語に興味を持ち、一度生で聴いてみたいと思っている方も多いでしょう。

しかし、そもそも落語とはどのような芸能なのか、どこで落語を聴けるのかなど、分からないことも多いのではないでしょうか?

落語は日本の伝統芸能の一つであり、長い歴史と伝統の中から生まれ、古くから現在まで変わることなく大切に守り伝えられてきた日本の財産です。

今回は、落語の歴史やオススメの演目、催されている場所などについて、分かりやすくご説明します。

落語とは?

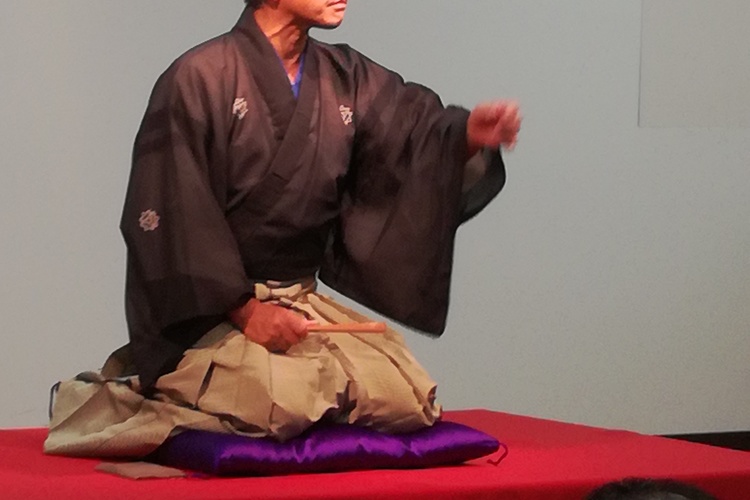

落語とは、1人の人が座布団に座り、話を語る話芸です。

落語を語る人を落語家、または噺家(はなしか)といいます。

人によって向く方向を変え、仕草や目線、表情を変えて、何人もの人物を表現しながら、「オチ」のある話をして観客を笑わせます。

講談と似ているとよく言われますが、基本的に、落語は登場人物になりきって会話で進むのに対し、講談は話を読み聞かせるような進み方をする、という違いがあります。

落語といえば「笑点」のイメージがある方も多いでしょうが、座布団を取り合うことを落語だと思っている方は、さすがに少ないでしょう。

しかし昔は、噺家が地方に仕事で行くと、「座布団は何枚必要か」と聞かれることもあったのだとか。

地方の小学校に落語をしに行くと、校長先生がパンフレットの「寄席(よせ)」という字を指さして、「このキセキっていったい何ですか?」と聞いてきたという話もあります。

平成17年(2005年)にテレビドラマ「タイガー&ドラゴン」、平成19年(2007年)に連続テレビ小説「ちりとてちん」が放送されると、落語は世間の話題となることが増えていき、広い世代に愛されるようになりました。

落語の構成

落語の構成は、マクラ、本題、サゲの三つで成り立っています。

落語家はまず、マクラで最近あったことなど、他愛もない世間話をし、お客様の反応を伺います。

その日の客層を見ながら演目を決めるほか、本題に引き込んでいくため、お客様の気持ちを高める目的があります。

そして、本題に入る際には、さりげなく羽織を脱ぎます。

これが、いよいよ話がはじまります、という合図になっているのだそう。

話が進んだのち、最後はスッと「オチ」をつけて落とします。

これが、サゲという部分です。

サゲにも、“ダジャレ落ち”や立場を逆転させる“逆さ落ち”、意表をついて落とす“見立て落ち”など、さまざまな種類があり、落語家の腕の見せ所となります。

古 典落語と新作落語の違い

落語は、大きく分けて「古典落語」と「新作落語」の2種類に分かれており、その落語のできた時期によって区別されます。

一般的に、古典落語は、大正時代あるいは戦前までに作られたほとんどが作者不明のもので、新作落語は、昭和時代以降あるいは戦後以降に作られたものとなっているようです。

戦争は約80年近く前のことですが、そのくらいでは“新作”扱いされていることを見ると、落語の長い歴史が感じ取れますね。

新作落語は、「創作落語」と呼ばれることもあります。

落 語の二大派閥

落語業界には、五つの団体が存在していますが、特に「落語協会」と「落語芸術協会」は二大派閥と呼ばれ、それぞれ指針や活動内容が異なります。

まず「落語協会」は、春風亭小朝、林家木久扇、林家正蔵などが在籍する一般社団法人です。

対して、「落語芸術協会」は、三遊亭小遊三、春風亭昇太などの著名な落語家のほか、桂歌丸も在籍した公益社団法人です。

どちらも東京都の落語家や講談師などで組織されていますが、この二つの組織の違いは、その雰囲気です。

落語協会は、伝統を重んじる雰囲気なのに対し、落語芸術協会は比較的自由な雰囲気があると言われています。

ひと昔前には、「古典の協会、新作の芸協」という言葉で表され、落語協会が古典落語、落語芸術協会が新作落語を多く扱っているとされていましたが、現在はジャンル問わず多くの演者が所属しています。

それぞれの組織の違いや成り立ちについて、もっと詳しく知りたい方は、下記記事をご確認ください!

プロとして活動している落語家のほとんどは、何らかの団体に所属しています。

落語界には「落語協会」と「落語芸術協会」の二大派閥があり、それぞれ指針や活動内容が異なります。その他にも、小規模ながら、重要な役割を担っている落語家団体があります。

亭号(流派・屋号)とは、落語家の芸名のうち苗字にあたる部分のことです。「三遊亭」や「桂」、「柳家」「春風亭」などがよく知られています。落語に興味を持ち始めると、どんな落語家がいて、落語界の中でどれくらいの地位を占めるのか、より深く知りたくなるもの。今回は落語の流派を示す「亭号(ていごう)」について解説していきます。

落語の歴史

落語は、大変長い歴史を持つ古典芸能ですが、どのようなルーツがあり、どのようにして現代まで継承されてきたのでしょうか。

ここからは、落語の歴史について詳しくお伝えしていきます。

【 安土桃山時代】落語の発祥

落語の起源は、諸説あると言われています。

一説では、室町時代末期から安土桃山時代、寝ずに敵襲に備えなくてはいけない戦国大名たちの話し相手であった“御伽衆”と呼ばれる人たちがルーツとされています。

そのうちの一人であった僧侶・安楽庵策伝は、落語で言うところの“サゲ”である、オチのある“落とし噺”の名手として知られていました。

彼が後に著した笑話集『醒睡笑』には、短い笑い話である小咄が収載されており、それらの話を元に、現在でも演じられている『子ほめ』『唐茄子屋政談』『たらちね』などの古典落語の噺が生まれたことから、策伝は「落語の祖」と言われています。

【 江戸時代】落語家と寄席が誕生

江戸時代には、京都の四条河原や北野などの大通りで、滑稽話をしてお金を稼ぐ“辻噺”を行う人々が現れました。

彼らは「噺家」と呼ばれ、これが落語家のはじまりとされています。

芝居小屋のみならず、風呂屋や酒宴などの屋敷にも噺家が招かれるようになり、“座敷噺”を演じ、これが評判となりました。

その後、最盛期を迎えた落語は、料理屋の2階などに噺家が聴衆を集めて席料をとるような、現在の寄席の原型と見られるスタイルになります。

大衆の演芸として花開いた落語ですが、天保12年(1841年)に天保の改革が行われ、その一環として風俗取締令が発せられると、200軒以上あった江戸の寄席は、15軒に激減します。

しかし、天保の改革を起こした水野忠邦が失脚したことで取り締まりもゆるくなり、見事衰退を免れました。

【 明治~大正時代】三遊亭圓朝が落語を確立

明治時代の落語を語る上で欠かせないのが、三遊亭圓朝です。

明治時代には、巫女禁絶令や盆踊り禁止令など、風俗を乱さないようにと芸能への規制が多方面で高まりました。

例に漏れず、落語もまたその対象となり、明治2年(1869年)に出された演劇類似興行禁止令により、演劇に似た楽器や歌を用いた華やかな演目が禁止されてしまいました。

そこで、圓朝は扇子一本で話を伝える“素噺”を極めます。

当時彼の生み出した作品の数々は、現在でも大人気の演目で、“芝浜”や“死神”などがその例で、「落語中興の祖」とも呼ばれています。

明治20年(1887年)ごろになると、いよいよこの噺が「落語」と呼ばれるように。

そして大正6年(1917年)、二大派閥といわれていた柳派と三遊派が合併したのち「東京寄席演芸株式会社」が設立され、所属の落語家に対し給料制で金銭を支払うようになります。

一方、これに反対した落語家が「落語睦会」を設立し、二者は対立していきました。

どちらも数々の脱退、合併、解散などがありましたが、大正12年(1923年)の関東大震災を契機に、二社が団結し「東京落語協会」を設立します。

これが、現在の一般社団法人落語協会のルーツです。

【 現代】落語の多様化が進む

大正14年(1925年)には日本でラジオ放送がはじまり、ラジオ落語がブームとなります。

戦後にはテレビが一般家庭にも普及しはじめ、テレビ番組での落語家の活躍や『笑点』の放送などで、広く落語が知られるようになっていきました。

平成に入ると、落語をテーマにした映画やドラマがヒットしたことでさらに人気に拍車がかかっていきます。

最近では、新型コロナウイルスの影響を受け公演が軒並み中止になるなど、落語界は大きなダメージを受けましたが、なんとか苦境を乗り越え、現在も多くの人々に愛され続けている伝統芸能です。

落語は成立から250年の歴史を持つ古典芸能です。そんな落語にはどのようなルーツがあり、どのようにして現代まで継承されてきたのでしょうか。今回は落語の歴史についてお伝えしていきます。

落語のオススメの演目

落語で描かれる世界は、江戸・明治の日常や非日常であるため、最初は少々とっつきにくいこともあるかもしれません。

しかし、初心者でも簡単に理解でき、笑える演目も多く存在しています。

何度か観るうちに、笑いの奥にある微妙な事情や趣も分かるようになるはずです。

とはいえ、はじめて落語を聴きにいくのなら、何かオススメしてほしいところですよね?

ここでは、ライターがオススメする四つの演目をご紹介しましょう!

お 菊の皿

家宝の皿を盗んだとして濡れ衣を着せられ、殺されて井戸に放り込まれたお菊さん。

今でも、番町の皿屋敷にて、幽霊となって皿を

「1まーい、2まーい……」

と数える声が聞こえる。

という話を聞いた若者たちは、見に行ってみることに。

お菊さんの美しさに魅せられた若者たちは、後日この話を皆に話したところ、ある商人がこれを興行にしようと、ツアーを計画するのですが……。

芝 浜

魚屋の勝五郎は、目利きが良く腕がありますが、酒を飲んでゴロゴロしているばかりの怠け者でした。

しびれを切らしたしっかり者の女房は、仕事道具を用意して、なんとか早朝の芝の魚市場に勝五郎を送り出します。

早めに到着してしまったため、芝の魚河岸の浜に座り、芝の魚市場が開くのを待っていた勝五郎。

当たりが明るくなってきたため波打ち際で顔を洗おうとすると、足元に財布が落ちているのをみつけました。

中に大金が入っているのを見た勝五郎は、さっそく仲間を呼んでどんちゃん騒ぎをはじめます!

ち りとてちん

とある大家の旦那の裏に住む竹さんは、お昼によく旦那の家にやって来てはご飯をたくさん食べていきますが、いつも「悪い米を食っていやがる」「炊き方が下手くそだ」と文句ばかり。

食通を気取って文句ばかりつける竹さんに不満を持った旦那が、一泡吹かせようと考えます。

ある日、奥さんが忘れていた腐った豆腐を見た彼は、これを台湾の珍味「ちりとてちん」としてアイツに出したら、知ったかぶりをして食べるに違いない、と企みます。

ね ずみ

日本一の名工と名高い甚五郎という男が仙台に旅に出ている途中、泊まる場所を求めて歩いていると、

「ぜひうちに泊まっておくれ」

と子供の客引きに誘われます。

ついていくと、そこは“鼠屋”といって大きな宿屋・虎屋の真向かいにある小さな宿でした。

20文を質屋に入れないと客の布団も用意できないほどだった鼠屋の主人の話によると、彼はもともと虎屋の主人で、番頭だった男に乗っ取られたとのこと。

不憫に思った甚五郎は、鼠屋のために小さな木のねずみを彫りました。

下記の記事では、初心者にオススメの人情噺と滑稽話をご紹介しております。

どんな噺を聞きに行こうか迷っている方は、ご参考にしてみてはいかがでしょうか。

古典落語の噺は大きく分けて「人情噺」と「滑稽噺」の2種類があり、さらに「芝居噺」「怪談噺」を含めて4つに分けられることもあります。今回は人情噺から5つオススメの落語をご紹介します。

落語はだれが聞いてもわかりやすくおもしろい、万人向けの芸能です。今回は落語初心者の方にぜひ聞いていただきたいオススメの落語を5つご紹介します。

怪談噺(かいだんばなし)とは落語のジャンルの一つで、演目内で幽霊・化け物・死神など不思議な現象を取り扱う噺のこと。話芸が中心であるため言葉による繊細な情景描写が特徴で、7月~9月には怪談噺の公演が盛んに行われます。今回は、落語の怪談噺の中でも有名かつオススメな怖い話と、怪談噺を得意とする落語家たちについてご紹介します。

落語鑑賞のマナー

落語を聴くマナーが分からなくて躊躇する人もいるかもしれませんが、それほど心配することはありません。

次のようなことをしない、ごく常識的な人なら落語を楽しむのに支障はありません!

・必要以上に座席の確保をする

・公演中に席の移動をする

・隣の席とおしゃべりを止めない

・撮影・録画をする

・過度な飲酒をする

・携帯電話を鳴らす

・寝てもいいが、いびきをかく

落語を聴ける場所【東京・大阪】

落語は毎日、日本中で開催されています。

落語を聴く際には、寄席と呼ばれる専用の演芸場に訪れるのがオススメ。

寄席とは、落語や漫談、漫才を聴く常設の演芸場のことを指します。

落語が日常的に催されている演芸場は、東京、横浜、名古屋、大阪、神戸、仙台にあります。

今回はその中から、東京と大阪で落語を聴くことができる場所をご紹介します。

天満天神繁昌亭以外、チケットは通常、当日売りのみですのでお気をつけて!

東 京で落語を聴ける場所

東京では、落語の公演が盛んに行われています。

昨今の落語ブームの流れに乗って、最近では落語経験がない方でも気軽に楽しめる「らくごカフェ」なども登場しています。

ここからは、東京で落語を聞くことができるオススメの場所をいくつかご紹介します。

浅草演芸ホール

「浅草演芸ホール」は、東京都台東区浅草にある寄席です。

都内にある寄席の中では最大となる340席の席数を誇る寄席で、観光地の中心に位置するため、落語初心者の観光客も多く訪れています。

特に正月の初席には人気の落語家が勢揃いするため、浅草寺に初詣で訪れた観光客がそのまま立ち寄るなど、多くの客が訪れる寄席です。

| 入場料(当日券) | 一般:3,000円 学生:2,500円 小人(4歳以上):1,500円 ※障がい者手帳での割引あり |

| 住所 | 〒111-0032 東京都台東区浅草1-43-12 |

| TEL | 03-3841-6545 |

| アクセス | 東京メトロ・都営浅草線「浅草駅」徒歩10分 |

本記事の内容は、令和6年(2024年)10月時点のものです。

最新の情報や料金について知りたい方は、下記、公式HPをご確認ください。

新宿末廣亭

「新宿末廣亭」は、東京都新宿区新宿3丁目にあります。

東京にある落語定席で唯一の木造建築の建物で、畳敷きの桟敷席が趣のある寄席です。

昼の部・夜の部のほか、落語芸術協会・落語協会の二ツ目※による深夜寄席も開催されています。

※二ツ目:落語の階級の一つ。前座見習い、前座、二ツ目、真打ちの順で上がっていく。

| 入場料(当日券) | 一般:3,000円 シニア(65歳以上):2,700円 学生:2,500円 小学生:2,200円 |

| 住所 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿3-6-12 |

| TEL | 03-3551-2974 |

| アクセス | 地下鉄「新宿三丁目駅」から徒歩1分 |

本記事の内容は、令和6年(2024年)10月時点のものです。

最新の情報や料金について知りたい方は、下記、公式HPをご確認ください。

もっと詳しく、東京の寄席について知りたい方は、下記記事をご確認ください!

東京では落語の公演がさかんに行われています。特に「寄席」と呼ばれる小屋では、ほぼ毎日落語を聞くことができ、1回の公演につき3,000円ほどで大人も子供も楽しむことができます。最近では若手の落語家が開催する「らくごカフェ」なども登場しています。今回は、東京で落語を聞くことができるオススメの場所をご紹介します。

大 阪で落語を聴ける場所

大阪弁で語られる「上方落語」も、300年の長い歴史を有し、 移り行く時代と共に進化し、大阪の文化芸術を代表する伝統芸能です。

江戸落語の粋に対して、上方落語はにぎやかでカラフルです。

「見台」という小さいテーブルと「小拍子」という短い木を使い、場面転換やリズムを表現します。

大阪では上方落語ばかりやっている訳ではありませんが、西の大都市大阪で落語を聴ける場所をご紹介します。

天満天神繁昌亭

現在の大阪で唯一の落語定席が、「天満天神繁昌亭」です。

平成18年(2006年)にオープンしたこちらの寄席は、朝席・昼席・夜席で構成され、上方落語を楽しむことができます。

建物外から会場内まで、天井に吊り下げられた大量の提灯が印象的なホールです。

| 入場料 | ■前売り 一般:2,500円/2,800円 65歳以上:2,300円 身障者:2,000円 学生:1,000円 ■当日 一般:2,800円 65歳以上:2,500円 身障者:2,200円 学生:1,500円 |

| 住所 | 〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋2-1-34 |

| TEL | 06-6352-4874 |

| アクセス | ・Osaka Metro「南森町駅」から徒歩3分 ・JR「大阪天満宮駅」から徒歩3分 ・JR「天満駅」から徒歩15分 |

本記事の内容は、令和6年(2024年)10月時点のものです。

最新の情報や料金について知りたい方は、下記、公式HPをご確認ください。

動楽亭

「動楽亭」は、桂米朝一門の落語が見られる寄席です。

駅からすぐの場所にあり、近くには観光地としても有名な新世界や通天閣があります。

繁昌亭のように大きくはないものの、コンパクトな会場ならではの、落語家の息遣いまで楽しむことができます。

| 入場料 | 2,500円 |

| 住所 | 〒557-0001 大阪府大阪市西成区山王1-17-6 |

| TEL | 06-6365-8281 |

| アクセス | ・地下鉄「動物園前駅」から徒歩すぐ ・JR・南海「新今宮駅」から徒歩3分 |

本記事の内容は、令和6年(2024年)10月時点のものです。

最新の情報や料金について知りたい方は、下記、公式HPをご確認ください。

もっと詳しく、大阪の寄席について知りたい方は、下記記事をご確認ください!

江戸落語と並ぶ上方落語の発祥の地である大阪。今回は、落語初心者の方でも気軽に楽しめる小さな寄席から、行列ができるほどの定席寄席まで、とにかく笑えて賑やかな上方落語を聞ける場所をご紹介します。

おわりに

まずは一度、寄席に行ってみることをオススメします。

人気者の登場する席に行ってみたい人も多いと思いますが、最初はいろいろ目移りするでしょうから、それほど混まない普通の席が良いのではないでしょうか。

また、お正月やお盆は、特別興行で混み合っているので、寄席デビューには向きません。

そういったイベントの日は避け、まずは寄席という落語独特のシステムを、一度経験しに行ってみましょう。

落 語教室に行ってみよう!

また、落語教室に通ってみるのもオススメですよ。

ワゴコロでは、都内でオススメの落語教室をご紹介しています。

落語に興味がわいた、自分でも話してみたい!

そんな方はぜひ、教室ものぞいてみてください♪

落語で本編の前に語られる部分のことを、枕と呼びます。落語におけるの時間は、ただの面白トークコーナーというわけではありません。実は、落語という話芸が演じられる上で無くてはならない重要な部分なのです。

落語に興味を持った際に、たびたび耳にする「真打」という言葉。上の階級であることに間違いないものの、実際にどういう過程を経て真打になり、階級昇格後に何が変化するのか知る人は少数かもしれません。今回は、落語家たちがどの階級を経験して真打になるのか、真打ち昇進試験の詳細、日本を代表する真打落語家について解説します。

亭号(流派・屋号)とは、落語家の芸名のうち苗字にあたる部分のことです。「三遊亭」や「桂」、「柳家」「春風亭」などがよく知られています。落語に興味を持ち始めると、どんな落語家がいて、落語界の中でどれくらいの地位を占めるのか、より深く知りたくなるもの。今回は落語の流派を示す「亭号(ていごう)」について解説していきます。