三線の歴史

沖縄県はかつて「琉球」と呼ばれ一つの独立した国でした。

その頃、交流をしていた中国とは親密な関係を築いており、冊封使と呼ばれる中国からの使者を琉球で歓待するために、国王が在籍する首里城にて宴を開いていました。

宴では、華やかな琉球舞踊や組踊、琉球古典音楽が披露されていました。

これは、「中山伝信禄」という記録が残っているため、明らかとなっています。

「三線」は、中国の楽器「三絃」が伝来し、「三線」として変化し、奄美では「蛇味線」、さらに日本本土では「三味線」となって今日まで広まったという経緯があります。

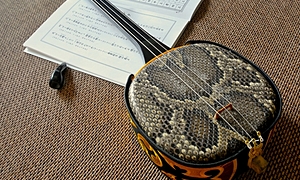

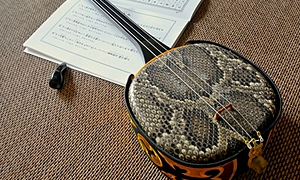

三線とは、沖縄に伝わる、三本の弦を持つ小ぶりな弦楽器です。明るさと哀愁の入り混じった深い音色に、自分でも弾いてみたい!と思った人も多いでしょう。ここでは、沖縄の人を魅了し続けてきた三線という楽器の魅力や歴史、種類、実際の始め方などさまざまな面にわたって詳しくご紹介していきます。

三線の構造

三線は、名前の通り三本の絃が張られています。

絃の材質はナイロン製の白糸が主流です。

元々皮にはニシキヘビの皮が用いられていましたが、現在はインドネシアから輸入したものを使用しています。

皮には、本皮と人工皮があり、本皮にも1枚張りと2枚張りがあります。

これらは用途によって使い分けられています。

高温多湿な沖縄で皮の質を保つことは難しく、皮のメンテナンスにも張替費用として3万~6万程度が掛かります。

本皮はメンテナンスが重要になりますが、人工皮は破れることがないため、初心者としてはじめる方にはオススメです。

しかし、皮によって三線の鳴りも異なるので、自分の耳で好みの音を出す三線を選ぶと良いでしょう。

棹には「琉球黒檀」が使われるのが主流ですが、他にもユシギや桜の木を使った棹もあります。

その棹に漆を塗り、艶々した棹もあれば、マットな質感の棹もあり、好みが分かれるところだと思います。

三線は「からくい」という絃を巻く糸巻のようなものもあります。

現在では、デザイン性が豊かなものが多く、種類も豊富にあり、選ぶのも楽しいです。

三線を弾くために必要なものが「バチ」です。

三線の場合、バチは水牛や牛の角を削ったものが使われます。

バチの先端をとがらせることで、三線の音色がシャープで鋭い音になりま、先端を丸くすると柔らかい音になります。

このバチを右手の人差し指にはめ、親指と中指の3点で支えて持ちます。

三線は堂の部分を右足太ももにのせ、絃を馬と呼ばれる支えを立て、左手で棹先端を持ち上げて背中を伸ばして構えます。

そして、バチを絃に押さえつけるようにつま弾くように弾きます。

奄美蛇味線では、バチが竹べらのような細いバチが使われ、三味線は固くしゃもじの形をしたバチが使われます。

また、演奏技法もバチによって少しずつ異なります。

工工四と三線

工工四とは、三線を演奏するときに使用する楽譜であり、いわば教本ともいえます。

工工四は、中国の「工尺譜」を参考にしたもので、楽器を演奏するときの指の使い方である運指のポジションが記されているので、これを見ると演奏が可能になります。

工工四は漢数字で記されているため、一見すると暗号のようになっており、読み慣れるまでは時間がかかりますが、三線を演奏する者であれば誰もが読むことができます。

一度読み方を覚えてしまえば、さまざまな曲を演奏できます。

三線の有名な曲

沖縄の民謡といえば三線は欠かすことのできない楽器です。

その中で、沖縄県民の誰もが知っている三線を使った楽曲を紹介します。

て ぃんさぐぬ花

てぃんさぐとは沖縄の方言で、ホウセンカを指します。

この歌は沖縄の民謡を代表する教訓歌の内容で、「ホウセンカの花はつめ先に染めて、親のいうことは心に染めなさい」という歌です。

安 里屋ユンタ

八重山地方(沖縄本島より南に位置する)にて、労働歌として広まったユンタ。

現在では安里屋ユンタとして、沖縄を代表する民謡として知られています。

沖縄都市モノレールでもBGMとして、流れています。

三線を受け継ぐ若者たち

現在三線を演奏する人口は、戦後の頃と比べて爆発的に増えています。

毎年開催される琉球民謡や琉球古典音楽のコンクール審査の受験者も増加しています。

また、沖縄では毎年3月4日を「三線の日」と呼び、正午の時報と同時にラジオから沖縄各地で三線の演奏が流されています。

さらに、沖縄県立芸術大学では琉球芸能専攻という、世界に一つしかない専攻があります。

ここに在学する学生たちは、将来琉球芸能で活躍する実演家を目指し、日々学業や技術の向上に精一杯学んでいます。

琉球芸能専攻では古典音楽コースと舞踊コースがあり、古典音楽コースの生徒は主に三線を主科とする生徒が多いようです。

後継者を育成する歌の巨匠の先生方も多く存在しており、人間国宝を生み出している、価値ある芸能として、これからもさらなる後継者育成が期待できます。

また、国立劇場おきなわでは組踊研修生を育成しており、現在まで第5期生の研修生を排出しています。

研修期間は3年間あり、月曜から木曜日の4日間毎日琉球芸能の探求に費やしています。

時代が変わると共に、芸能を行っていた人々も減り、新しいものへと変化していきますが、変わらず残り続けるものがあっても良いのではないか。

そんな感慨を与えてくれるものが伝統芸能ではないでしょうか。

これからも、若き実演家たちと古き巨匠たちの手によって受け継がれていくことでしょう。

そして、沖縄から世界へと音楽を通して、国と国との懸け橋になることが期待できるのではないでしょうか。

三線とは沖縄を中心とする弦楽器の一種です。

中国の「三弦」が伝来し、それが改良されたものであると考えられています。奏法も独特で、音色も数多くの人を魅了し、夏を彷彿させます。

今回は、独特な魅力を持つ三線の基本をご紹介します。

三線は、正しい方法で練習すればすぐに上達することができる楽器です。今回は上達するためのテクニックや、練習のコツについてまとめてみました。ぜひ参考にして、三線を上達させましょう!

三線は、小ぶりな作りながらも胴に蛇革が使われたインパクトのある見た目をした、沖縄伝統の和楽器です。

奏でられる優しい音色を聴くと、沖縄の晴れ渡る太陽と青い海の情景が目に浮かび、心を穏やかにしてくれますね。

今回は、沖縄が大好きという方、沖縄民謡や文化を知りたい方にオススメの、東京にある三線教室をご紹介します。

「三線」といえば沖縄音楽・琉球文化を象徴する伝統楽器であり、エキゾチックでどこか懐かしい響きが魅力的です。

三線の軽快な音色や沖縄音楽の独特なリズムは、リフレッシュにもピッタリですね。

今回は、埼玉県内で三線を学べる教室をご紹介します。

琉球舞踊は、三線や箏を用いる琉球古典音楽に合わせて踊る、沖縄県内で継承されている伝統的な舞踊です。平成21年(2009年)には重要無形文化財にも指定されました。そんな琉球舞踊は沖縄県内だけでなく、全国各地にお教室が存在します。こちらの記事では、東京都のオススメの琉球舞踊教室をご紹介します!

「エイサー」とは、沖縄全島と鹿児島県の奄美大島に伝わる伝統芸能の一つで、踊りながら地域内を練り歩く、いわゆる盆踊りです。ですが一言にエイサーと言っても、地域ごとに曲や型、衣装などが異なります。この記事では、沖縄の伝統芸能・エイサーの歴史や魅力、注目するとより楽しくなる見所、イベント情報をご紹介します♪

皆さんは、琉球びんがたをご存知でしょうか?沖縄県に古くから伝わる伝統的な染物で、色鮮やかな色彩が特徴です。中国や、さまざまな東洋の文化を吸収して誕生した琉球びんがたは、エキゾチックな中に日本的な雰囲気も残っており、独特の不思議な魅力があります。この記事では、そんな琉球びんがたの歴史や種類、現在の姿などをご紹介します。

首里織とは、琉球王国の城下町として栄えた首里の地で織り継がれてきた織物の総称です。

紋から絣まで、さまざまな織があることも首里織の特徴の一つで、その制作方法もさまざまです。

王家や貴族などの装いや、位の高い人の官位としても用いられ、当時は首里の人にしか作ることが許されていない格調高い織物でした。

沖縄の青い海、そして色とりどりの花を思わせるカラフルな「琉球ガラス」。

琉球ガラスは沖縄の「チャンプルー文化」から生まれたことをご存知でしょうか。

沖縄の人々に加え、南蛮渡来のビードロ技術を持つ長崎の職人、大阪の商人、アメリカ文化がチャンプルー(混ざり合い)してできた伝統工芸品なのです。

琉球ガラスの歴史は、第二次世界大戦後、在留米軍によって持ち込まれたコーラやジュースの廃瓶を原料として、ガラス製品を作ったことから始まりました。

厚みや気泡のある独特な風合いで、温かみのあるデザインが人気となり、平成10(1998)年には沖縄県の伝統工芸品に指定されています。

やちむんとは、沖縄の伝統工芸品で、沖縄らしい模様が描かれた重厚感のある焼き物です。近年では沖縄県内に留まらず、県外にもやちむんファンが増えており、やちむんが出品される陶器市には多くの方がやちむんを求めて足を運ぶ人気ぶりです。歴史や魅力、種類などを知り、更なるやちむんの魅力に迫っていきましょう!

皆さんは、「琉球漆器」という沖縄の伝統工芸品をご存知ですか?

琉球漆器とは古くから沖縄に伝わる漆器で、多種多様な加飾技法が特徴です。

その芸術性の高さから、結婚祝いや生年祝いなどの贈答品として人気がありますが、実は日常生活で使いたくなる品々が豊富にあるんですよ!

南国である沖縄独特の模様と、多種多様な技法で作られる美しい琉球漆器。

琉球漆器は、昭和49年(1974年)には沖縄県指定の伝統工芸品に、昭和61年(1986年)には経済産業大臣指定の伝統的工芸品として認められました。

今回は、琉球漆器の歴史とその制作工程について紐解いていこうと思います。

「伝統的工芸品」とは、『伝統的工芸品産業の振興に関する法律』に基づいて経済産業大臣の指定を受けた工芸品を指します。それぞれの産地では、伝統的工芸品の技術を継承し発展させるべく、さまざまな取り組みが行われています。今回は、沖縄県の伝統的工芸品を紹介します。

冬の沖縄観光モデルコースをご紹介!絶対に外せないオススメ観光スポットやアクティビティ、グルメスポットを2泊3日で満喫できますよ。冬の沖縄観光を楽しむポイント、メリット、注意点もお伝えしているので、最後まで読んで冬の沖縄を目いっぱい楽しんでくださいね♪

沖縄上級者にオススメの穴場・ディープな観光スポットを紹介します。沖縄の大自然を感じられるものから文化や歴史を堪能できるもののほか新テーマパークなど、何度も沖縄を訪れ定番の観光地には行ってしまった方でも楽しめるスポットばかりなので参考にしてみてください!

子連れでも楽しめる沖縄のオススメ観光スポット26選をご紹介!沖縄美ら海水族館、ナゴパイナップルパーク、ホエールウォッチング、マリンスポーツや乗馬、沖縄料理体験のほか、沖縄の綺麗な海を眺めながら楽しめるアクティビティがもりだくさんな場所まで、大人も子供も一緒に楽しめるスポットばかりですのでぜひ最後までご覧ください♪