和楽器に詳しくない方でも、「三味線を知らない」という方は珍しいでしょう。

それほど三味線は、日本人に馴染みの深い楽器です。

ただし、三味線の事を知っているといっても、「糸が3本ある」「棹と胴があり、左手で絃を押さえ、右手で撥を使って弾く」ということくらいでしょうか?

知っているけれど、知らない……

この記事では、三味線の魅力や歴史、種類のほか、三味線を弾きたいと思ったらどうしたら良いかなどについて解説します。

三味線とは

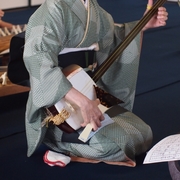

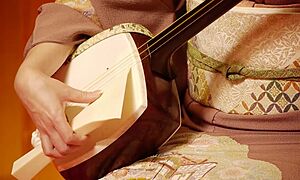

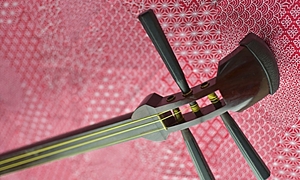

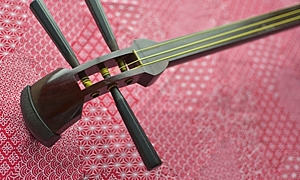

三味線(しゃみせん)とは、動物の皮などを張った胴に、木でできた棹(さお)を貫通させたものに3本の糸(弦)を張った日本の弦楽器(弾きもの)です。

撥(ばち)を使い糸(弦)を弾(はじ)いて演奏します。

数え方の単位は“挺(丁)“・“棹”で、1挺や1棹と数えます。

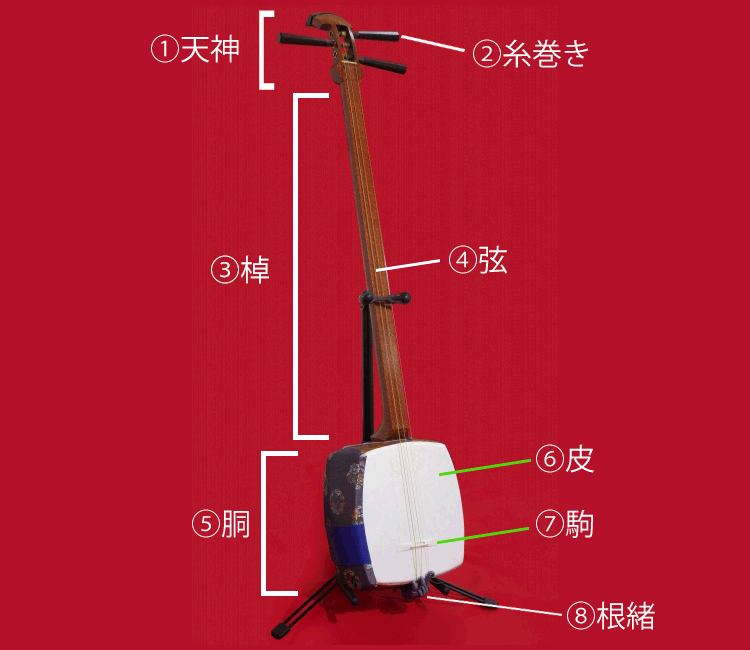

三 味線の部位名称

ここでおおまかにですが、三味線の部位名称について押さえておきましょう。

三味線の魅力

最近では海外でも人気がある三味線。

その魅力は何といっても、表現力にあります。

野外演奏では、するどく切り込むような撥音があるかと思えば、お座敷という狭い空間では優しくしっとりと粋な音色を出します。

大胆でありながら繊細という両極端の響きを持った楽器は珍しいといえるでしょう。

三味線の歴史

三 味線のルーツ

三味線のルーツはペルシャともチベットともいわれていますが、はっきりした事はわかっていません。

定説の一つとしては、中国・元の時代に生まれた楽器「三弦」が琉球に伝わって、今でも沖縄で弾かれている民族楽器「三線」になったという事です。

その三線が室町時代の終わり頃に日本本土に渡り、今の三味線へと変化していったといわれています。

三 味線を最初に手にしたのは琵琶法師だった?

しかし、三線では使用しないのに、なぜ三味線では「撥」を使うことになったのでしょうか……。

これは三味線を最初に手にしたのが、琵琶法師だったからという説が有力です。

琵琶の歴史は古く、奈良・東大寺の正倉院に「螺鈿紫檀五絃琵琶」という琵琶が収蔵されていることからもわかります。

本土には琵琶の演奏者は昔からいて、撥を使って演奏していたため、琵琶法師が三味線を伝える際に、三味線も撥を使う楽器としたのかもしれませんね。

現 在の三味線の形になったのは江戸時代

現在のような三味線の形に落ち着いたのは、江戸時代になってから。

当時の人々にとっての楽しみである歌舞伎や文楽、人形浄瑠璃といった芝居の音楽として使われるようになった三味線は、庶民の音楽としての人気を高めていきました。

そしてその後、常磐津・長唄・小唄・箏曲合奏※など、さまざまなジャンルに使われるようになり、現代に至っています。

※筝曲:筝を使って演奏する曲のこと

日本に古くから伝わる三味線。自分で演奏するだけでなく、「歌舞伎」や「浄瑠璃」の伴奏にも使われ、昔は人々の生活にも溶け込んでいました。「興味はあるけれど、簡単に習えるの?」そんな風に思っている方も多いでしょう。今回は初心者の方向けに、三味線の基本知識や付属品の用途と説明などの情報をお伝えします。

三味線・三線、違いは?

三味線・三線の違いは、大きく以下3点が挙げられます。

1)大きさ

2)重さ

3)素材

それでは、具体的にどのような違いがあるのか見ていきましょう。

三 味線と三線の“大きさ”の違い

三線の全長が約70~80cmほどあるのに対し、三味線は約90~100cm程度あります。

三味線は、三線よりも少し大きさがありますね。

三 味線と三線の“重さ”の違い

重さは、三線が約1kg、三味線は約2~3kgです。

大きさに比例して、三味線の方が三線よりも重量があります。

三 味線と三線の“素材”の違い

三線は胴に蛇の皮が張られており、水牛の角で作った爪ではじきながら演奏します。

琉球王国の時代には、宮廷音楽楽器として使われましたが、明治以降は庶民にも広がり、今では沖縄の民謡には欠かせない楽器となっています。

一方で、三味線の胴には蛇皮を使いません。

一般的には猫皮を使うといわれていますが、実際は猫の皮だけでなく、犬皮も昔から使っていたのです。

そんな中、最近は合成皮も出てきました。

本土には琉球にいるような大きな蛇がいないということから、三味線に蛇皮を使うことが出来なかったからだといわれています。

水牛の爪を使わないのも同じ理由なのでしょう。

三味線の種類

三味線の種類は大きく分けて3つに分類され、役割も以下のように異なります。

棹の太さ面幅が変わるだけと思われるかも知れませんが、実際は棹の太さだけではありません。

棹が太くなるに合わせて、胴も大きくなります。

胴が大きくなると、音も大きく、音域も低くなるのです。

もちろん、三味線に合わせた小物も変わってきます。

速い曲を弾く“津軽三味線”に合わせる撥は先端が小さく、同じ太棹でも“義太夫三味線”は浄瑠璃の伴奏演奏をするために大き目の重い撥を使うのです。

また、棹のすべりを良くするための「指掛け」も、他の三味線よりも幅広いタイプを使います。

中棹を使う小唄は、撥を使いません。

浄瑠璃の流派の一つである“新内節”の高音用には極端に小さな撥となるのです。

箏曲の地歌になると、先端が幅広の撥を使います。

これは三味線の撥の中でも一番大きいタイプで、「津山撥」と呼ばれるものです。

このように、棹の太さで胴の大きさは変わりますが、小物は三味線の用途によって使い分けなくてはいけません。

三味線が他の楽器よりも専門性が高く、個性豊かなので、このこだわりは避けられないものなのです。

三味線の種類について、より詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください♪

最近では、三味線や和太鼓を演奏するロックバンド“和楽器バンド”が人気を集めていることもあり、聴くだけではなく「三味線を自分で弾きたい!」という方も増えてきました。では、三味線を始めてみたい場合、何から準備をすればいいのでしょうか?今回は、三味線の種類(太棹・中棹・細棹)とその特徴についてご紹介します。

三味線というと20年前に一世風靡し、その後も世界的に活躍している吉田兄弟の舞台を思い浮かべる方も多いでしょう。豪快で繊細。聞いている人々を引きこむ魅力がそこにはあるのです。本記事では、人々を魅了して止まない津軽三味線について、ご紹介いたしましょう。

三味線を弾きたいと思ったら

独 学は避けた方が良い

最近はネットやDVDを使えば、色々なことが独学でできるようになりました。

ただし、それを三味線に当てはめるのは難しいようです。

三味線は、楽譜だけでは読みとれない微妙なニュアンスや独特の間があり、ちょっとしたコツで音の良否も変わります。

楽器の構えや姿勢は、見た目だけでなく音の善し悪しにも大きく影響するのです。

また、専門性が分かれるため、それぞれの分野によっても撥の持ち方・弾き方が変化しますから、独学で学ぶのは避けた方が良いでしょう。

具 体的にどんな三味線が弾きたいのかを決め、楽器は体験してみてから購入するのがオススメ

「三味線を弾いてみたい」と思った時には、どんな三味線を習いたいのかを具体的に決めてから、その世界の先生を探すことをオススメします。

例えば、吉田兄弟さんのような三味線を弾いてみたいと思ったら、津軽三味線となります。

津軽三味線は華やかで力強く、とっても魅力的。

三味線の種類は「太棹」ですが、これは胴が大きいため、三味線の中でも高価な楽器となります。

習いたいと思っても、急に楽器を揃えるのではなくて、何度か体験をしてみてから購入を検討した方が無難です。

長唄や小唄は、三味線と唄がセットとなります。

お稽古場によっては唄か楽器どちらかしか習えない所もありますから、もし三味線を習いたいと思うなら、その旨を最初に先生に伝えましょう。

箏曲の場合は、筝曲の二大流派である生田流の地歌と山田流では中棹と細棹と三味線の種類が変わります。

もちろん演奏出来る曲も違い、地歌は大きな撥で粋に弾き、山田流は平撥という小ぶりな撥で勢いよく弾く曲が多いのです。

とはいっても、中棹と細棹は併用できます。

もし、手元にどちらかの三味線があるなら、まずは先生に相談しましょう。

無理に買い替える必要は無いこともありますよ。

地唄箏曲美緒野会のご紹介ページです。

日本人の身近な和楽器、三味線。「興味はあるけれど、生演奏の三味線を聴くには何処に行ったら良いの?」「実際に自分で三味線を弾くとしたら何から始める?」そんな方も多いでしょう。今回は、三味線の値段はいくらくらいなのか、また、三味線の種類別に三味線体験やライブなど三味線を聴ける場所、三味線で有名な曲についてご紹介いたします。

三味線に興味があるのなら、自分で演奏してみましょう。確かに三味線は、扱うのが難しい楽器ですが、やってみたらあなたに向いているかも知れませんよ。今回は、和楽器の中でも広く親しまれている「琴(箏)」に合わせる三味線の弾き方について初心者の方が覚えておきたいコツや基礎知識を、写真・動画とともに解説します。

和楽器の豆知識

「箏」といわれても、ピンとこない方も多いかも知れません。

「箏」とは、一般的にいわれている「琴」のことです。

「大正琴」と区別するために「和琴」といわれる場合もあります。

箏曲の2大流派が「生田流」と「山田流」です。

この二つの大きな違いは「琴爪」にあります。

琴爪とは、琴(箏)を演奏する時に指につけるものですが、生田流が使う琴爪は、角爪と呼ばれる四角いタイプで薄いもの。

音も軽やかで華やかです。

対して山田流の琴爪は、丸爪と呼ばれる楕円形のもので厚みがあり、優しく深みのある音色が特徴なのです。

「関西の生田流、関東の山田流」といわれる時代もありましたが、交通網が発達した現代では、どちらも全国区となってきました。

なお、琴(箏)がメインでそれに合わせる三味線として、琴(箏)教室の中には三味線も教えてくれるお教室もあります。

興味のある方は流派にこだわらず、まずは体験してみるのも良いでしょう。

新春になると、テレビやレストランのBGMで流れることも多い「琴」。

実はお正月だけのものではありません。

その音色は優しくて美しく、英語では"Japanese harp"(ジャパニーズ ハープ)とも呼ばれています。

この記事では、これから三味線教室に通いたいという方に向けて、三味線教室で習う前に知っておきたい情報や失敗しない教室選びのポイント、月謝、三味線の値段について解説します!

また、ワゴコロ編集部オススメの三味線教室もご紹介しています♪

おわりに

糸が3本しかないので簡単と思われやすい三味線ですが、その奥は深く難しく多彩を極めます。

日本人が作りだした三味線は魅力がいっぱいですから、チャンスがあったら、ぜひチャレンジしてみて下さい。

新しい世界が広がるかも知れませんよ。

日本の伝統楽器の中でも、特に庶民に人気だったのが三味線です。とは言っても、和楽器に触れることも少なくなった現代。「三味線に興味はあるけれど、どんな曲があるのか分からない!」そんな方も多いかもしれません。今回はジャンル別に三味線で有名な曲とオススメの曲、練習に最適な曲をご紹介します。