祭りの意味

日本は祭りの盛んな国で、全国各地で多くの祭りが行われています。

そして、それぞれが独自性を持つだけでなく、時代とともにスタイルも多様化してきました。

例えば、青森のねぶた祭りや仙台の七夕祭りは、宗教行事を伴わないスタイルの祭りで、毎年多くの観光客を惹きつける賑やかなイベントです。

これも現代の祭りのひとつの形ではありますが、本来祭りとは、もっとつつましやかなものです。

祭りの語源は、神の御側で、神に奉仕するという意味の「マツラフ」に由来します。

また、祭りの「まつ(待つ)」という言葉は、お祭りの日に遠いところから来られる神様が、山や木、岩に宿るのを「待つ」という意味です。

神様を待って、おもてなしして、日頃の神恩に感謝することが「まつり」というわけです。

そして、人は祭りに参加することで、共に生きる人々と思いを分かち合ってきました。

例えば、村里の小さな共同体で、氏子だけがお宮に集まって供物を神に捧げ、お神酒をいただくというとても静かな祭りがあります。

神を迎えてお供物を捧げ、神の仰せを承り、最後にお送りする、そして同時に村の安穏と氏子の幸福を祈願するという祭りです。

外から見ると神社に幟が出ているというだけで、一見すると祭りが行われているようには見えません。

多くの人がイメージする、出店が出て、活気があり、人間が楽しめるような派手な「祭り」ではありません。

しかし、本来の祭りとは信仰をともにする者たちの祈りや感謝の儀式であり、これが日本の祭りの本質的な姿なのです。

下記の記事では、文頭で紹介しました「青森のねぶた祭」と「仙台の七夕祭り」の由来や見どころについてまとめています。

ぜひ、ご覧ください。

「ねぶた祭」は、青森県の有名なお祭りです。この記事では、「ねぶた」の由来、ねぶた祭の歴史や特徴、魅力、東北三大夏祭りにも称される青森ねぶた祭のほか、弘前ねぷたまつり・五所川原立佞武多(ごしょがわらたちねぷた)といったお祭りの開催内容についてご紹介します。

仙台七夕祭りは青森のねぶた祭り、秋田の竿燈(かんとう)まつりと並ぶ、東北三大祭りのひとつです。宮城県仙台市で8月6日~8日にかけて行われ、派手な「吹き流し」をつけた3,000本を超える笹かざりが商店街をいろどります。

祭りの楽しみ

核化やライフスタイルの変化とともに、カレンダーで見かけるだけになってしまった年中行事も、もともとは日本人に親しみのある「生活の中の祭り」でした。

例えば、農耕生活に根差した年中行事は、第一次産業の割合が少なくなった現在でも、全国の神社のお祭りの中にあります。

まず年の初めの豊作を祈願する神事「田遊び」に始まり、2月の最初の午の日に「初午祭」が行われます。

これは初午の日に田の神が山から降りてくるという民間伝承に由来する行事です。

そして、種蒔きや田植えには「御田植祭」、田植え後には害虫を防ぐ、「虫送り」、そして収穫を感謝する「霜月祭」などと続きます。

これらの行事は全国で似たような名前で行われているものの、その形式は地域によって異なります。

実際に祭りに足を運び、その地域性を感じるのも祭りの醍醐味です。

例えば、板橋の「田遊び※1」は千年以上も続けられている非常に古い祭りですが、現在は、近代的な団地や新興住宅が並ぶ地域になっており、平安の昔と今日の変遷を考える貴重な行事と言えます。

※1 田遊び:稲作の季節を前に豊作を祈ること

また、春日大社「御田植祭※2」のように、とても美しく、見物するだけでも楽しい祭りもあります。

※2 御田植祭:年頭または田植えの前に、豊作を祈って行われる田植えの神事

日本全国が同じような風景になってきた今、祭りを見に行くことは、かつての日本人の生活や、地域性を感じる数少ない機会です。

皆さんは、「風祭り」と呼ばれる行事やお祭りが日本各地にあることをご存じでしょうか?風祭りは行われる時期や内容が地域によって異なることから、あまり馴染みがないという方も多いかもしれません。そこでこの記事では、風祭りの目的や行われる時期、どんな神様に対して何をするお祭りなのか?といったことをご紹介します。

祭りのみどころ

全国の神社で共通して行われる祭りは恒例祭祀と呼ばれ、神社にとって最も重要なお祭りである「例祭※3」、2月に行われる産業の発展と国力の充実を願う「祈年祭※4」、そして、神恩に感謝し、皇室、国家、国民の平和と繁栄を祈る11月23日の「新嘗祭※5」などがあります。

※3 例祭:ご祭神に縁のある日や創建の日などに行われ、「例大祭」と呼ばれることもあります。

※4 祈年祭:奈良時代に始まり、穀物(特に稲)が豊かに実るよう祈る祭儀です。現代では、稲作だけでなく、あらゆる産業の発展や国力の充実を祈願しています。

※5 新嘗祭:祈年祭とともに古くから行われている祭りで、秋の収穫祭にあたります。

新嘗とは、その年に採れた穀物を神様に供えるという意味で、長く稲作が産業の中心であった日本にとっては重大な祭儀に位置付けられています。

それ以外の祭りに「特殊神事」があり、神社の由緒や歴史性、地域の独自性を反映した珍しいものが多くあります。

例祭や特殊神事では、神様をもてなし、喜んでもらうために、神社の境内で、神賑行事が行われ、様々な民俗芸能を見ることができます。

参加型神事「湯立神楽」

釜に湯を沸かし、神主が幣についた湯を参拝者に振り掛けます。

湯を浴びることで無病息災になると言われています。

神主が湯の形で吉凶を見たり、残った湯をカップに注いで振る舞ってくれる神社もあり、実際に振り掛けられると結構熱いようです。

神 秘的で美しい「里神楽」

宮中で行われる御神楽以外の民間の神楽を里神楽と呼びます。

基本的に黙劇で神話を題材にしたストーリーが太鼓や笛をバックに演じられます。

特に、夕闇のなかで見る神楽は、仮面が照明にほどよく照らされ、幽玄で神秘的な美しさがあります。

おわりに

日本の祭りを訪ねて思うのは、祭りを支える人あってのものだということです。

特に日本の祭りは、長い年月の間、人から人に継承されてきた物事が形になったものが多く、尽力してきた人の存在なしには語れません。

古の時代から祭りを伝え継いできた人たち、そして、これから伝え継ごうとしているすべての人に尊敬と感謝の意を表したいですね。

古の時代から続く日本を代表する京都の祇園祭。

祇園祭の山鉾巡業はユネスコの無形文化遺産にも登録されており、毎年数十万人が見物に訪れています。

下記の記事では、そんな京都の祇園祭についてご紹介しています。

京都の祇園祭りといえば、「コンチキチン」の甲高いお囃子に、豪華絢爛な山鉾(やまほこ)巡行。観光客の多い京都の街が、いっそう人であふれる夏のお祭りです。特に、山鉾行事はユネスコの無形文化遺産にも登録され、毎年数十万人が見物に訪れるそうです。

ユネスコは、国際連合教育科学文化機関(United Nations Educational Scientific and Cultural Organization)のことです。本記事では、日本で登録されているユネスコ無形文化遺産を一覧でご紹介します。

この記事では、日本の有名なお祭りを、北から南まで地域別に25個ピックアップしてご紹介します。日本では古くから、五穀豊穣や家内安全などを祈願し、神様に感謝するさまざまな祭りが行われています。どの祭りも、その地域ならではの由来・特色があるものばかりですので、ぜひチェックしてみてくださいね!

長い歴史と伝統が息づく古都・京都には、世界的にも名の知れた有名なお祭りから地元の人達によって大切に受け継がれている年中行事まで、さまざまなイベントが1年を通して行われています。そこで今回は、京都で一度は見に行きたいお祭り・行事・イベントを一覧でご紹介します♪

葵祭とは、祇園祭と時代祭に並ぶ京都三大祭りの一つです。他の2つの祭りに先駆け、毎年5月15日に行われる賀茂社(上賀茂かみがも神社と下鴨しもがも神社)の例祭です。この記事では、そんな葵祭の由来をはじめ、どのようなお祭りなのか、葵祭の見どころをご紹介します!

秋が深まる頃、毎年京都で盛大に行われる「時代祭」。葵祭、祇園祭と並ぶ京都三大祭の一つに称され、参加者およそ2000人、長さ2㎞におよぶ時代行列が都大路を練り歩きます。この記事では、令和の時代にも受け継がれている京都市民の心意気とも重ね合わせて、時代祭の由来や見どころルートなどをテーマにご紹介します。

三重県多気郡明和町で行われる「斎王(さいおう)まつり」をご存知ですか?斎王まつりは、“斎王群行“という平安装束を身にまとった人々の行列で、平安時代の王朝絵巻を再現する、とても厳かで雅な祭りです。この記事では、斎王まつりとはどのようなお祭りなのか、その歴史や由来をはじめ、斎王まつりの見どころなど徹底解説します。

毎年2月上旬になると、札幌市内に巨大な雪や氷の像があらわれ、まるで街が美術館のように、アートでいっぱいになります。本記事では、世界三大雪まつりの一つである「さっぽろ雪まつり」の雪像ができるまで、みどころなどをご紹介します。

秋田県秋田市で8月3日から6日にかけて行われ、青森のねぶた祭りと同じく、七夕の行事である「眠り流し」がもとになって発展したお祭りです。本記事では、秋田竿燈まつりとはどのような祭りか、またその見どころなどをご紹介します。

山形花笠まつりとは、毎年8月5日~7日に行われる、山形県のお祭りです。

「ヤッショ、マカショ!」の威勢のよい掛け声と勇ましい花笠太鼓が山形市の目抜き通りに響きます。

本記事では、そんな山形花笠まつりの見どころや開催情報などをご紹介します!

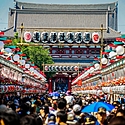

東京の初夏の風物詩、「三社祭」は、浅草神社の盛大なお祭りです。そして、浅草神社の隣にあるのが、雷門で有名な浅草寺で、浅草神社のはじまりも浅草寺と深い関係があります。今回は、三社祭の歴史や神輿のルート、祭りのみどころについてご紹介します。

岸和田だんじり祭は大阪府岸和田市で行われている祭りです。岸和田の枕詞のようになっている「だんじり祭」ですが、その歴史は江戸時代にさかのぼります。今回は、「だんじり」とは何か、祭りの内容やまつりを行う人の生活に触れながらご紹介します。

高知県で開催される「よさこい祭り」は、日本のお祭りのなかでも規模の大きいお祭りの一つです。この記事では、よさこいの歴史や他のお祭りとの違い、有名なよさこいチーム、お祭りの詳細について解説します。高知県以外の日本各地で開催されるよさこい祭りについても簡単にご紹介するので、遊びに行く際の参考にしてみてください!

締め込み姿の勇ましい男衆が、山笠を舁かき、勢い水を浴びながら街を駆け抜ける博多祇園山笠。毎年約300万人もの観客が訪れる活気のある祭りで、そこには770年余りの伝統があります。この記事では、平成28年(2016年)にユネスコ無形文化遺産登録を果たした、『博多祇園山笠』とは何か、その歴史や特徴を詳しく解説していきます!