使うほどに手になじみ、美しい光沢が生まれる漆器は、日本が誇る伝統工芸です。

漆は丈夫で耐久性があり、加飾技法も多種多様で、日常の漆器から代表的な建築、仏像、芸術品までさまざまな用途に用いられてきました。

時代とともに発展し、今では「Japan」と呼ばれて世界中から日本の工芸として親しまれています。

この記事では、日本人の生活や文化とともに発展を遂げてきた漆器とはどのようなものなのか、その歴史や作り方、お手入れの方法などをご紹介しています。

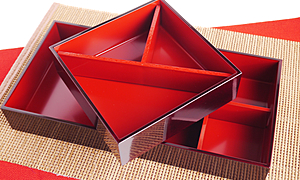

漆器とは

漆器のお話に入る前に、そもそも「漆」とは何なのかをご説明しましょう。

漆 とは

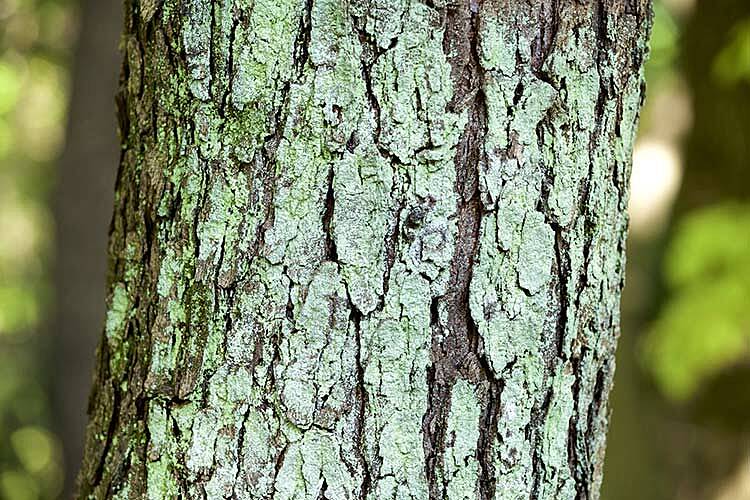

漆とは、日本や中国、東南アジアにある落葉高木(喬木)のことです。

漆の木に傷をつけると、乳白色の樹液が出てきます。

この樹液が「漆」です。

なお、漆を採取することを“漆掻き”といいます。

1本の木から採取できる漆は、1シーズンで150~200gほどと、とても貴重なものです。

採取した漆から木の皮やゴミを取り除いたままでも使用できますし、加熱して水分量を調整し、鉄粉や顔料を混ぜて色を付けて使うこともできます。

こうしてできた漆を、木や紙の表面に塗り重ねていった物を「漆器」といいます。

「漆器」という文字を見ると、器だけが漆器のように思ってしまいますが、器だけでなく箸や箸置き、現代ではスマートフォンケースなど、漆を塗り重ねていったもの全般を広く漆器と呼びます。

漆器の歴史

陶磁器と比較されることの多い漆器ですが、その歴史は古く、漆塗りの技術は縄文時代にはすでに接着剤、さらに装飾にも用いられていました。

やがて仏具、仏像の装飾など芸術的な役割が増えて蒔絵、螺鈿など漆工芸の豪華絢爛な技法が用いられ、平安時代に華やかな芸術へと昇華していきます。

蒔絵の開発も進み、室町時代にはほぼ現代の漆工芸の技法が完成しました。

江戸時代には漆器が一般庶民の間にも普及し、各藩が漆器づくりを推奨したことから、津軽塗や高岡漆器など、特色ある漆器が各地に誕生、発展します。

その後、開国により漆器は世界にも広まり、「Japan」として絶賛されました。

世界にも認められる日本の漆工芸が、どのように発展してきたのか、下記の記事ではさらに詳しく歴史を紹介しています。

漆器は日本だけでなく、アジアの広い地域でみられます。中国の浙江省河姆渡遺跡から発見された、約7500~7400年前に作られた木製の弓矢に漆が塗られていたことから、これが最古の漆器とされています。

漆器の特徴

漆 器の良い点(メリット)

まずは、漆器の良い点についてみていきましょう。

耐久性

漆は乾くと堅牢性が出てきます。

何度も漆を塗り重ねられた漆器は硬く、丈夫になり、より割れにくく欠けにくいものとなります。

このように耐久性があるため、漆器は結婚式やお祝いの時に選ばれることが多いのです。

また、木製であれば欠けてしまったとしても修理をすることができます。

耐水性

乾いた漆には水を弾く性質があり、耐水性に優れています。

断熱性・保温性

漆器のお椀に熱々の汁物をいれても断熱性があるため、熱くて手で持てない!ということがありません。

さらに漆器は保温性も高いため料理が冷めにくく、おいしい状態で食べることができます。

防腐性

漆には防腐性があることから、即身仏(ミイラ)となる修行僧たちが死する直前に漆を飲み、自ら内蔵の防腐処理を行っていたそうです…。

抗菌性

金沢工業大学環境・建築学部によると、漆器に付着した大腸菌は24時間後にはほぼ死滅するという研究結果が出ています。

このように、天然の漆を用いて作られた漆器には強い抗菌作用があり、食べ物を盛り付けた際も菌の繁殖を抑制する働きがあります。

他にも、軽い、口当たりが優しい、捨てる際も環境にやさしい(木製)など魅力がたくさんあります。

普段、どんな食器をお使いですか。ずっと触れていたい手触りや口当たりを、食器に感じたことはありますか。食器を変えれば、食卓が変化します。手になじむ優しい漆器は、食器を手にとって食べる日本食のスタイルに非常に適しています。

漆 器の弱点(デメリット)

次に、漆器の弱点についてご紹介します。

極端な温度変化・乾燥・湿気に弱い

漆器は極端な温度変化・乾燥・湿気に弱いという性質があります。

そのため、冷蔵庫や電子レンジ、食器洗浄機、乾燥機は使うことができません。

目の粗いスポンジが使えない

傷ができてしまったり、漆が剥げてしまうため、漆器に対して金属製のフォークやスプーン、目の粗いスポンジが使えません。(ただ、塗りのハゲや傷は修復できる)

漆器は意外と扱いが難しいですが、【漆器の良い点(メリット)】にも記述したとおり、木製の漆器であれば修復ができます!

「使えない」と記述してはいますが、あくまで、なるべくこうしたことは避けた方が長持ちする、ということです。

漆器の弱点にちょっとだけ気を付けながら使用すれば、誰でも簡単に扱うことができます。

割れにくさや口当たりの良さから、小さい子供にはぴったりの優れもの!

用途によって使い分けながら、うまく生活のなかに取り入れていきたいですね。

漆器の作り方

漆器の作り方は、大きく分けると「木地」「下地塗り」「中塗り・上塗り」「加飾」の4つの工程に分かれ、それぞれ専門の職人が手掛けています。

その多くが長い時間をかけ、繊細かつ高度な技術で作り上げていくものです。

木地作りは材料によって異なりますが、トチやヒノキなど木材の場合は半年以上乾燥させたものを使用し、成形します。

塗りの工程は、漆を塗って乾燥させて研ぐという作業を何度も繰り返していきます。

彩り豊かに仕上げるのが加飾で、多彩な技法の中でも漆で模様を描いて金や銀の粉をまきつける「蒔絵」が有名です。

美しい漆器を作り出すために、どのように緻密な技術を積み重ねているのか、こちらの記事で詳しく紹介しています。

漆器は大きく分けると「木地」、「下地塗り」、「中塗り・上塗り」、「加飾」の4つの工程で作られます。その工程の中でも、素材や品質によってさらに種類があり、高価なものから安価なものまで分かれています。

漆器のお手入れ

漆器はお手入れが難しいと思う方もいるでしょう。

しかし、激しい温度変化や直射日光、過度な乾燥、湿気を避ければ、意外に簡単に使えます。

洗う際には柔らかいスポンジを使って洗い、乾いた布でやさしく水気を取りましょう。

直射日光を避ける場所に保管し、長く使わない時には器と器の間に布を挟んでおくのがオススメです。

こうしたポイントに気を付けて丁寧に扱えば、使うほどに光沢が生まれ、独特の風合いを醸し出しますよ。

以下記事で、漆器のお手入れや保管の方法など長く使い続けられるポイントを紹介しています。

漆器というと、「手入れが大変そう…」や「敷居が高そう…」といったイメージを持ってはいませんか!?

しかし、実は漆器のお手入れはそれほど難しくなく、いくつかのポイントを押さえておけば、他の食器同様に使えるんですよ♪

伝統的工芸品の漆器一覧

国が指定する伝統的工芸品の漆器一覧です。

経済産業大臣が指定した「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」に基づいて認められた伝統工芸品のことを指す。

要件は、

・技術や技法、原材料がおよそ100年以上継承されていること

・日常生活で使用されていること

・主要部分が手作業で作られていること

・一定の地域で産業が成り立っていること

日本には何十年、何百年も前から受け継がれてきた技術を用いた、伝統工芸品が数多く存在します。技術の革新により機械化が進み、安価で使いやすい商品がどんどん市場に出回っている昨今、手作業で作られる伝統工芸品は需要が少なくなり、追い詰められているのが現状です。

代表的な漆器

代表的な漆器として、日本三大漆器にも称される「山中漆器」「会津塗」「紀州漆器」に加え、「越前漆器」と「川連漆器」の5品をご紹介します。

山 中漆器

石川県加賀市の山中温泉地区で作られている「山中漆器」は、木地の模様を生かした漆器です。

使用される木地の美しさは魅入ってしまうほどです。

一つひとつ木地の模様が異なるので、選ぶ楽しさもあります。

日本には漆器の産地が30近くありますが、中でも「山中漆器」は生産額が産地全体の70%を占め、日本一を誇ります。古くから木地挽物技術に優れ、高齢化が進む全国の産地から木地の注文がくることもあり、山中は木地の生産規模でも日本一です。

会 津漆器

「会津漆器」は、安土桃山時代に福島県の会津領主が産業として奨励したことがきっかけで始まりました。

領主の蒲生氏郷が以前の領地であった滋賀県日野から漆器職人を呼び寄せ、当時の最先端技術を取り入れることにより発展していきました。

現在でも進んで技術開発が行なわれています。

紀 州漆器

「紀州漆器」は、紀州南高梅で知られる和歌山県で作られています。

黒漆のうえから朱漆を塗られているのが特徴の“根来塗”の技法で作られた漆器です。

戦後、一番に合成樹脂を取り入れたことで有名です。

越 前漆器

日本最古の漆器の産地として知られる福井県で作られるのが、「越前漆器」です。

飛鳥時代に継体天皇へ黒漆の椀を献上したところ、その光沢の美しさに深く感銘し、奨励したことから越前漆器がはじまったとされています。

川 連漆器

秋田県の「川連漆器」は、お椀等の日用品が多く作られています。

漆器の下地に、漆だけでなく渋柿も使用しているため、安価で大衆に親しみやすい漆器です。

おわりに

日本を代表する工芸品「漆器」についてご紹介しました。

漆器は、長い歴史の中で独自の発展を遂げ、江戸時代に一般にも広く使用されるようになりました。

長い時間と職人の緻密で確かな技術によって生まれる漆器の魅力は、何といっても使うほどに手になじみ、美しいツヤと色合いの変化を楽しめることでしょう。

使えば使うほど新たな魅力を生み、食をはじめとした私たちの生活を豊かにしてくれます。

お気に入りの漆器を見つけて長く愛用してみてはいかがでしょうか。

竹細工と漆器を合わせた総合芸術の籃胎漆器は、お盆や花入れ、お手拭き置きなど日常の道具として使われています。

とは言っても、籃胎漆器と知らずに使っている方も多いかも知れませんね。実は身近にあるけどあまり知られていない、そんな籃胎漆器についてお伝えします。

漆器のお皿といって思い浮かぶものは何でしょうか?豆皿・大皿・銘々皿…最近は形も色も種類が豊富なので、見ているだけでも楽しいものがたくさんあります。この記事では、そんな漆器のお皿について、日本全国のオススメの商品をご紹介します!

漆器は天然素材だけで作られており、軽くて丈夫です。更に、金属のものとは異なり熱くならないので、漆器の箸は非常に優れているのです。それだけでなく、漆器の箸が食卓にあるだけで和のぬくもりや和やかな雰囲気を演出することもできます。そんな漆器の箸の中から17種類のオススメ商品をピックアップしてみましたので、ぜひご覧ください!

最近あちこちのお店で見かけるようになった漆器のお弁当箱。皆さんは手に取られてみたことはあるでしょうか?

それらは一つひとつ職人さんたちの手によって作られます。

時代の流れであらゆるものが人の手ではなく機械で作られるようになっている中、このようにして生み出されたお弁当箱は、私たちに温もりと安心感を与えてくれるはずです。

漆を重ね塗りして作り上げる漆器。

その歴史は縄文時代から始まり、器や弓、櫛などに使われていました。出土品も多いことからおそらく日常的に使用されていたようです。それが現在では漆器は主に来客時やお祝い事、お正月など「ハレの日」用の食器として使われることがほとんどとなっています。