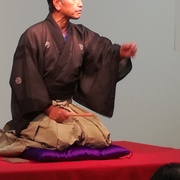

日本の伝統芸能の代表と言われる歌舞伎。

"伝統"と言われることから現在は「一部のセレブな方々が着物やブランド物に身を包み観劇するもの」というイメージを持たれがちです。

しかし元々歌舞伎は、武士の教養だった「能」に対する庶民たちの大衆娯楽で、時の政府である幕府や親から「歌舞伎なんか見てはいけません!」と叱られる対象だったのです。

今回は歌舞伎初心者の方に向けて、

・ネットもTVもない時代、歌舞伎はドラマ+ニュース+ファッションショーだった

・なぜ男性が女性を演じるようになったのか

・歌舞伎の演目はこの3つに分けられる

といったポイントを解説していきます。

「歌舞伎ってなんだか近寄りがたい」と思っている方にピッタリの内容です。

ぜひ最後までお付き合いください。

歌舞伎とは?現代の◯◯だった!?

歌舞伎とは、その語源を辿ると、かぶき者に行き着きます。

今からおよそ400年以上前、派手な衣装や一風変わった偉業を好んだり、無頼な行動に走る者たちをかぶき者と呼びました。

これが歌舞伎の語源です。

今でいう"ちょい悪系"のかぶき者は、若者たちの間で大流行!

すると、出雲の阿国という踊り子が、かぶき者を真似た「かぶき踊り」を考案、これが歌舞伎の起源だといわれています。

歌舞伎は江戸時代の慶長8年(1603年)出雲阿国が京都で「かぶき踊り」を始めたことに端を発すると言われています。400年以上の歴史を持つ日本の伝統芸能の一つで、音楽・踊り・芝居の要素を備えた総合芸術です。今回は、歌舞伎の歴史をわかりやすく解説し、歴史を作った代表的な役者たちを紹介します。

ところで、スマホはおろか~スマホはおろかネットやTVもない江戸時代において、人々はどのようにして情報や流行を知ったのでしょうか。

実はそこには歌舞伎が大きな役割をはたしています。

歌舞伎は「ドラマ」+「ニュース」+「ファッションショー」という要素を兼ね備えた、総合エンターテイメントショーだったのです。

歌 舞伎はドラマだった!?

現代でもその時に人気のある俳優、女優でドラマや映画が大量に作られていますね。

それと全く同じことが江戸時代にも行われていました。

毎月新作の歌舞伎が作られて、人気俳優が演じ、老いも若きもそれを楽しみに見る。

ちなみに歌舞伎の演目の内容は、ほとんどが「恋愛もの」か「殺人事件からの敵討ち」。

ドラマも「恋愛ドラマ」「サスペンスドラマ」「刑事物」がほとんどです。

時代は変わっても、人の好みはあまり変わりません。

最近『ワンピース』や『NARUTO』といった漫画を原作とした新作歌舞伎が上演されています。

「あれ?歌舞伎どうしちゃったの?」「歌舞伎っぽくないね」という意見もありますが、実はこのような新たなものを取り入れる「活発な新陳代謝」こそ歌舞伎が400年にわたって生き残ってきた秘密なのです。

最近「ワンピース」や「NARUTO」といった超人気アニメが次々と歌舞伎の舞台で上演されました。

「え!?歌舞伎でアニメ作品を演るの???」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

歌 舞伎はニュースだった!?

テレビのない江戸時代にはもちろんニュース番組もワイドショーもありません。そのため、歌舞伎はその役割も果たしていました。

大阪の曽根崎というところで若い男女がお互いを刺して死ぬという心中事件が起きました。

それをルポライター兼シナリオライターの近松門左衛門という人が取材をして歌舞伎(当初は人形浄瑠璃用)仕立て上げたのが『曽根崎心中』というお芝居です。

また政府高官の自宅に47人のテロリスト集団が侵入し、「上司の敵だ!」といって高官を殺害します。

この事件も恋愛や人間模様を加えられ歌舞伎になっています。

それが「仮名手本忠臣蔵」です。

このように情報の伝達手段が乏しく、文字の読めない人も多かった江戸時代、人々はワイドショーを見る感覚で歌舞伎を見ていたのです。

ちなみに近松門左衛門は、今でいうと宮藤官九郎的な超人気劇作家です。

江戸時代、歌舞伎と同等かそれ以上の人気を誇ったのが人形浄瑠璃です。現代でいうとアニメのようなポジションでしょうか。

その人形浄瑠璃の台本を歌舞伎に移したもの、つまりアニメの実写化のことを「義太夫狂言(ぎだゆうきょうげん)」や「丸本物(まるほんもの)」といいます。

歌 舞伎はファッション誌だった!?

当時の歌舞伎の人気役者はモデルでもあり、ファッションリーダーでもありました。

そのため歌舞伎の人気役者が舞台で着た衣装の柄や髪型は人気となり、それを見た観客達はみんな真似をします。

有名なところではチェッカー模様を表す「市松模様」があります。

これは歌舞伎の人気役者の一人だった佐野川市松が舞台でチェッカー模様の袴を履いて出演。

それを見たファンがこの柄を真似して大流行し、役者の名前がついたというものです。

歌舞伎は現代のファッション誌のような機能も果たしていたのです。

歌舞伎はなぜ男性が女性を演じるのか?

歌舞伎には女優はいません。

男性も女性もすべて男である歌舞伎役者が演じます。

それには歌舞伎の歴史が深く関わっています。

阿 国かぶき

安土桃山から江戸時代の初期にかけて、京都に「かぶき踊り」という歌や踊りを披露する女性の集団が現れました。

AKB48のようなものです。

その絶対的エースでセンターが「出雲の阿国」と呼ばれる女性でした。

出雲の阿国の人気は日に日に高まり、のちにそれは「阿国かぶき」と呼ばれます。

女 歌舞伎

阿国の人気は全国的となり、各地にそれを真似た女性集団が現れます。

SKEやHKTのような感じですね。

この女性たちが舞台で歌や踊りを踊るショーは「女歌舞伎」と呼ばれ大人気となります。

ところが元々阿国が遊女であったという言い伝えがあるくらい、内容にセクシーな部分も多く、実際遊郭などで上演され、昼間踊っている女性を夜指名して一夜を共にするというシステムができてしまいました。

そこで時の政府である幕府が怒ります。

「風俗をみだす女歌舞伎はけしからん。禁止とする」といって女歌舞伎は禁止になってしまいます。

若 衆歌舞伎

女歌舞伎は禁止されましたが、「キレイな人たちが歌ったり踊ったりするのをみたい」という民衆の欲求は収まりません。

そこで当時の未成年である「若衆」という美少年たちを使った歌舞伎を始めます。

ジャニーズJr.が歌舞伎をやるイメージです。

これを「若衆歌舞伎」といいます。

ところが江戸時代の日本は性に対して大変大らかで、男色、つまりホモセクシャルについても一般的な恋愛関係でした。

特に美少年である若衆は大人気。

そのためこの若衆歌舞伎もたちまち「夜のご指名システム」となり、幕府から禁止されてしまいます。

「若衆歌舞伎(わかしゅかぶき)」とは、未成年の男の子である“前髪”の美少年に女装をさせて舞い踊らせる形態の歌舞伎です。江戸時代初期、女歌舞伎の禁止後に盛んになるものの承応元年(1652年)に禁止されました。今回は、若衆歌舞伎の歴史から禁止に至った経緯、そして、現代の歌舞伎に通じる芸の中身について詳しく解説します。

野 郎歌舞伎

若衆歌舞伎も禁止されてしまったので、最終手段として生まれたのが「成人男性=野郎」が演じる歌舞伎、「野郎歌舞伎」で、これが現代まで続いているというわけです。

歌舞伎の演目は「時代物」「世話物」「所作事」に分類される

難しく感じられる歌舞伎ですが、大きく3種類のジャンルに分類され、現代の歌舞伎もこの3つがセットになって上演されることが多くなっています。

時 代物

歌舞伎における「時代物」とは江戸時代から見た時代劇のことです。

具体的には室町・鎌倉・平安・古代が舞台となっています。

ただ少し複雑な部分があって、政府である幕府の目をごまかすために、江戸時代の話をわざと古い時代の話に置き換えて芝居にするということがよく行われていました。

先ほど紹介した『仮名手本忠臣蔵』も江戸の元禄時代の話を室町時代に置き換えています。

幕府の高官が殺害された事件なので、あまり詳しく演じると幕府から上演禁止の処分を下されてしまう可能性があります。

そこで「室町時代の大昔の話ですけど、何か?」ととぼけられるようにしたわけです。

世 話物

歌舞伎における「世話物」は当時の一般庶民の生活をリアルに描いたドラマです。

恋愛を扱ったり、人情噺といういわゆる「イイ話」など、今だとヤフーニュースに載りそうな題材をお芝居にしたものを上演していました。

先ほど紹介した『曽根崎心中』のようなニュース性の高い再現ドラマようなものも多く演じられています。

所 作事

歌や踊りは歌舞伎の始祖 出雲の阿国からの伝統です。

そのため歌舞伎公演にはかならず「所作事」と呼ばれる踊りが組み込まれます。

芝居の間にちょっと気分を変える「口直し」のような役目を果たします。

歌舞伎にはどのようなジャンルがあるかご存知でしょうか?

400年以上の歴史を誇る歌舞伎には4,000以上もの演目があると言われています。

今回はそんな歌舞伎の代表的な演目をジャンル別に紹介することで、歌舞伎のジャンルに対する理解を深めていただければと思います。

歌舞伎というと「敷居が高い」、「上流階級の人が観るもの」といったイメージがあり、厳しい観劇マナーがあるのでは…?と緊張してしまう方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、歌舞伎は元々江戸時代の庶民の娯楽であり、気楽に楽しむものです。

マナーについても、現代の映画を観るときと大きく異なることはありません。

歌舞伎は庶民の娯楽!時代が違うから言葉が分からないだけ

歌舞伎が難しいと言われる原因に、「言葉が分からない」というものがあります。

では「AKB48のセンター」という現代日本人ならほとんどの人が分かるこの言葉、江戸時代の人が聞いたら分かるでしょうか?

それと同じことで、当時の流行している言葉を使っているから、私達には理解しにくいだけの問題なのです。

今回の解説で少しでも歌舞伎を身近に感じていただければ幸いです。

歌舞伎座に行くのはハードルが高いという方でも、今は映画館で歌舞伎を観ることができます。

舞台での鑑賞ですと指定の座席から舞台までの定点鑑賞になりますが、映画館で見る映像はあらゆる角度から撮影した映像が映し出されます。

歌舞伎俳優のアップなど、舞台とは違ったアングルでダイナミックな映像が楽しめますよ!

最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。

「難しい」と思われがちな歌舞伎ですが、実はルールを覚えてしまえば非常に分かりやすいお芝居になっています。

というのも当時の歌舞伎は庶民の娯楽。しかも現代と異なり芝居中に食事をしたりお酒を飲むことも自由でした。

宴会をしながら観劇するようなもので、集中して観ているわけではないのです。

日本でも外国からの観光客を見かけることが多くなってきました。

飲食店で食事をしていている時、隣に外国人が座っているという場面も珍しくありません。

ではそんな外国人に「歌舞伎ってどういうお芝居なの?」と聞かれ、あなたはきちんと答えられるでしょうか?

歌舞伎の舞台装置には、演出に欠かせない驚きの仕掛けがたくさんついています。ダイナミックで迫力のある演出を見せるため、舞台装置にさまざまな工夫をこらし、新しい演出を可能にしていったのです。今回の記事ではそんな歌舞伎の舞台装置の数々を紹介していきます。

名跡とは、先祖代々受け継がれている家名や名前のことです。歌舞伎役者の名前には一定のルールがあります。例えば市川團十郎、市川海老蔵という名前をお弟子さんが名乗ることはできません。市川家の跡継ぎ、御曹司でなければ名乗ることができないのです。

市川海老蔵さんや中村獅童さんなど、有名な歌舞伎役者さんはTV出演などメディアの露出もあって一般的に知られていますが、歌舞伎はそういった人だけで成り立っているわけではありません。

そこには歌舞伎を支える「お弟子さん」の存在があります。

歌舞伎芝居は、江戸時代のニュースとワイドショーを兼ねた舞台芸術。

古来、当時世間を賑わせていた事件を演劇にし、江戸の大衆に伝えていました。

芝居、という字のごとく、まさに芝の上でわいわいと観ていた時期もある歌舞伎には、今も、その名残があります。

「大向こう」と言われる独特の掛け声もその一つ。

派手な衣装、大がかりな舞台装置、生で演奏される長唄や鳴物などの音楽…歌舞伎を特徴づける独特の要素はたくさんありますが、中でも歌舞伎を歌舞伎らしくしているのはその独特の「メイク(化粧)法」ではないでしょうか。

今回はそんな歌舞伎のメイクについて、詳しくお伝えしてまいります。

今回は歌舞伎の顔見世について、その魅力や見どころについてご紹介します!歌舞伎を見に行ってみたいけれど、最初はどの公演を選べばいいのかわからない…。そんな時、歌舞伎ファンの方に相談すると「顔見世」を勧められるかもしれません。顔見世とは、毎年11月に新しい座組や役者の顔ぶれの大々的なお披露目をする、伝統的で重要な興行です。