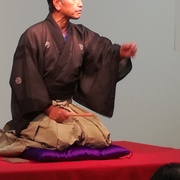

日本の伝統芸能のひとつである能・狂言は、「敷居が高い」というイメージがあります。

メディアで紹介されることの多い歌舞伎に比べると、能・狂言を見たことがある、有名な能楽師の名前を知っているという方はあまり多くないでしょう。

ここでは、一からはじめる能・狂言の楽しみ方として、初歩的な知識から知られざる魅力についてご紹介します。

能狂言とは?

「能・狂言」とは、日本の伝統芸能の一種で、”能”と”狂言”は合わせて能楽と呼ばれています。

どちらも能舞台で上演される舞台芸能で、ユネスコ世界無形文化遺産にも登録されています。

日常生活にも馴染みのある「上手・下手」「ノリがいい」「埒があかない」「打合わせ」といった言葉も、実は能楽に由来する言葉なのです。

普段皆さんが何気なく使っている言葉の中には、能・狂言の世界からやってきた言葉が沢山あることをご存じですか?今回は、その中でも特に有名ないくつかの言葉をご紹介していきます♪

能 狂言の歴史

現在上演されている能楽の様式が確立されたのは、およそ600年前の室町時代とされています。

600年経った今も変わらずに上演されており、しかもそれが商業的に成り立っているというのはすさまじいことですね。

では、そんな能楽の起源とは一体何なのでしょうか。

その源流を辿ると、奈良時代の「散楽」という芸能に行きつきます。

散楽は中国から渡って来たもので、歌謡・舞踊から曲芸まで幅広い芸能のことをいいます。

これが長い年月を掛けて、より日本化されていきます。

日本に限らず、古来、芸能は神々へ捧げるものとして親しまれてきました。

そんな格式高い芸能を、民衆向けにして上演し始めたのが「猿楽」といわれるものです。

室町時代になると、猿楽の一座は名手であり観世流の祖でもある観阿弥とその息子・世阿弥を輩出します。

この時期に現在の能楽の基礎が生み出されたとされています。

繁栄衰退を繰り返しながらも、江戸時代になると幕府は能楽を保護しました。

これは能楽の地位の安泰という意味では良かったのですが、武家に独占され庶民と切り離されてしまうという欠点もありました。

そのため、明治維新後の幕府解体で保護者を失った能楽師の多くは廃業、一部の流儀は断絶してしまいました。

しかし多くの人々の懸命な努力と能楽そのものの魅力によって、現代でも全国各地で公演が催され、世界からも高い評価を受けています。

能 と狂言の違い

では、能と狂言の違いとは具体的に何なのでしょうか。

猿楽の中から、幽玄※を追求したものが能、可笑しさを追求したものが狂言としてそれぞれ完成されていきました。

これによって生まれる違いを分かりやすく言うと、能は歴史上の偉人やこの世のものではない物の怪が主人公となり、狂言はいわば“そこら辺のおもしろいおじさん”が主人公になる、という点です。

歴史上の人物が出てくる“悲劇”が多い能に対し、一般人の日常を切り取った”喜劇”を描くのが狂言です。

“悲劇”と“喜劇”、そして“謡”と“台詞”と対称的な要素を含みますが、これら二つの芸能は切っても切れない密接な関係にあります。

※幽玄:趣深く、味わい深いこと。

能の会では、能と能の間で狂言が演じられます。

また能においても、シテ方※1やワキ方※2が中心になって進行しますが、その途中に”アイ”と呼ばれる狂言方が務める役割があり、物語の展開を説明する非常に重要な役割を果たします。

能も狂言も、どちらも歴史に洗練された素晴らしい芸能ですが、もし「初めて古典芸能を観てみたい」という時や、お子様をお連れの方ならば、狂言がオススメです。

室町期の一般庶民の「あるある」を現代人の日常生活の「あるある」と重ねて楽しむことができるので、初心者の方でも十分に楽しむことができる内容になっていますよ!

※1シテ方:物語の主人公。歴史上の偉人や霊等。

※2ワキ方:脇役。主人公の演技を引き出す役割がある。主人公に出会う旅の僧等。

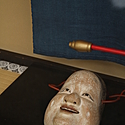

能狂言のキャラクター

能狂言は、出てくるキャラクターにもそれぞれ傾向があります。

ここからは、能狂言それぞれの舞台に出てくる登場人物について、さらに詳しくご紹介していきます。

能 に登場するキャラクター

能のストーリーには、架空・実在を問わずさまざまな有名人が登場します。

たとえば、『平家物語』を題材とした曲には、源義経、武蔵坊弁慶、静御前、平家方の武将が「義経の都落ち」や「敦盛の最期」など、ドラマや映画などの題材にもなる有名なシーンを演じます。

さらに、『源氏物語』の有名なストーリーも能でよく演じられています。

なかでも悲劇のヒロインとして知られる六条御息所は、光源氏の妻や愛人たちを次々に取り殺してしまう悪霊として登場し、能の『葵上』では、法力で彼女の霊を鎮めようとする僧侶と対決するシーンが描かれます。

狂 言に登場するキャラクター

狂言のストーリーに登場する人物たちは、どこか抜けている、おっちょこちょいな人が多く、彼らが巻き起こす騒動を面白おかしくしています。

狂言でもっとも登場回数の多い人物といえば、「太郎冠者」です。

大名や果報者と呼ばれる大名の家来である太郎冠者は、ときに主人の秘蔵の酒を盗み飲んだり、「すっぱ」と呼ばれる詐欺師に騙されたりして、主人に大目玉を喰らいますが、最後は太郎冠者が謡う囃子物で主人ともども浮かれてハッピーエンドを迎えます。

ほかにも、たいした法力もないのに威張っている山伏や、子供っぽくて愚かな聟、人間よりも人間臭くてお人好しな鬼など、魅力的なキャラクターが笑いあり、涙ありの狂言のストーリーを彩ります♪

能狂言のオススメの演目

ここまで、能狂言についての概要をご紹介してきました。

さっそく実際に観に行きたいけど、何を観たら良いかわからない!という方も多いのではないでしょうか?

ここからは、そんな方のために、能狂言それぞれオススメの演目を3つずつご紹介します♪

ぜひ、気になる演目を見つけて、観に行ってみてくださいね!

能 のオススメの演目

舟(船)弁慶(ふなべんけい)

源頼朝との不和が原因で、源義経、武蔵坊弁慶ら義経主従が都落ちして西国に向かう道行を描くこちらの作品。

西国へ向かう途中、義経の愛妾である静御前が義経の計らいで都へ帰されるシーンでは、烏帽子と直垂の白拍子※の装束を身につけた静御前が、義経の前途を祝す舞を踊ります。

後半は義経一行の船出の場面が描かれます。

にわかに荒れ模様となる海の様子が急調な囃子や、船頭の役である「アイ」の動きによって表現され、長刀を携えた平知盛の亡霊(後半のシテ方)が登場。

義経一行と対決の後、弁慶の功力によって悪霊は退散し、シテの「留拍子」で幕を閉じます。

前半と後半のシテが異なる珍しい能ですが、情感たっぷりの前半、躍動感あふれる後半、さらに前後をつなぐ間狂言の三拍子が揃った、贅沢な作品です!

※白拍子:男装をした歌舞という舞を舞う女性のこと。

道成寺(どうじょうじ)

春らんまんの頃の、紀州(現在の和歌山県)にある道成寺が舞台の物語で、能の数ある演目の中でも、最も大仕掛けなことで有名な曲です。

ある事情で吊り下げられていなかった鐘が再興し、撞鐘供養が執り行われるところから、物語は始まります。

住職は訳あって「女人禁制」のお触れを出します。

しかし、その場に忽然と現れた一人の白拍子が、寺の男に「供養の舞を舞いたい」と頼みこみ、舞で一同を眠らせた隙に鐘の中に入ってしまいます。

その後、住職が道成寺の鐘にまつわる昔話をし、祈祷をします。

事前準備ではなく、鐘は観客の目の前で実際に釣り上げられます。

落下する鐘の中にシテが飛び込む場面は非常に危険で、一歩間違えれば死に繋がるとも言われています。

大変な迫力と緊張感が漂う演目なのです。

土蜘蛛(つちぐも)

病に侵されている源頼光(よりみつ)が出てくるこちらの物語。

重くなる病に見舞われた頼光のもとへ、夜更けに見知らぬ法師が現れます。

不審に思った頼光が名を尋ねると、実は土蜘蛛の化身であった法師が蜘蛛の糸を投げつけてきます。

頼光が太刀を抜いて斬りつけると、土蜘蛛は姿をくらましていなくなってしまいます。

騒ぎを聞いて駆けつけた家臣の独武者が、部下と共に血痕をたどり、土蜘蛛を退治します。

土蜘蛛と頼光が対面する場面では、シテ方が和紙で作られた沢山の蜘蛛糸を投げつけます。

蜘蛛糸を模した和紙が宙を舞う様子は、非常に華やかで見応えがあります。

スポーツでも芸能でも、初めて観た試合や公演で心を掴まれれば、確実にファンになってしまうことは間違いありません。能も同じように、最初に観る能が絶対に楽しいと思えるものであってほしいと思います。今回は能の古典演目の中からとくに初心者の方にオススメで、なおかつ分かりやすく楽しい5曲を厳選しました。

狂言のおすすめ一曲

「 附子(ぶす)」

主人が家来である太郎冠者、次郎冠者を呼び出し、「附子という猛毒が入っている桶を決して空けてはならぬ」と言いつけて外出するところからストーリーが始まります。

最初はおとなしく留守をしていた家来二人でしたが、どうしても附子のことが気になって仕方がないため、主人から「附子から流れ出る風にあたっただけで死ぬ」と言われた附子の桶を扇で仰ぎながら、とうとう中身をのぞきます。

猛毒と言われていた附子の正体は砂糖で、二人は奪い合うようにして砂糖を食べ尽くしてしまいます。

そこに主人が帰ってきてしまい…。

国語の教科書に掲載されたこともあるため、ご存知の方もいらっしゃるでしょう。

附子を食べてしまった言い訳にとんでもない行動を起こす太郎冠者・次郎冠者、それを見た主人の反応に笑わずにはいられない名作です!

人々の日常をテーマにし、思わずクスっと笑ってしまうような台詞で演じられる事が多い狂言。狂言にはさまざまな演目がありますが、なかには主人の言いつけを守らずに大騒ぎになってしまう演目がいくつかあります。今回はその中から、「附子(ぶす)」をご紹介します。

柿山伏(かきやまぶし)

修行を終えて故郷へ帰る山伏。

早朝に出発した為か、道中でお腹がすいて我慢できなくなります。

そこは見渡すばかりの柿畑。

山伏は出来心で柿の木へ登り、柿を盗んで食べ始めてしまいます。

ちょうどそこへ畑主が見回りに現れ、山伏は柿の木の陰へ隠れます。

これ見た畑主は、山伏をからかって遊ぶことにしました。

「あれは烏じゃ」「あれは猿じゃ」「あれは鳶じゃ」と声に出し、次々に山伏に鳴きまねをさせます。

上手に鳴きまねをして耐えていた山伏ですが、畑主が「鳶というものは、鳴いた後では必ず飛ぶものじゃ」と言いだします。

さて、追い詰められた山伏はどうなってしまうのでしょうか…。

全国の小学校で催されている学校狂言でもおなじみの、子供達も大爆笑の演目です!

蚊相撲(かずもう)

都で相撲が流行り、自分も相撲取りを雇いたいと思い立った大名は、家来の太郎冠者に命じて相撲取りを探してくるように命じます。

街道へ出て相撲取りが通り掛かるのを待つ太郎冠者の前に、相撲取りに化けて人間に近づき、心行くまで血を吸おうと考えた守山の蚊の精が現れます。

まんまと騙された太郎冠者は、蚊を連れて帰ります。

喜んだ大名は自身が蚊と相撲を取ってみることにしますが、血を吸われてクラクラしてしまいます。

蚊に相撲で負けた悔しさから、もう一度相撲を取ることにした大名。

果たして勝負の行方は…?

お茶目な大名とお調子者の太郎冠者、本気の蚊といういかにも狂言らしい登場人物(と蚊)ですね!

今回は、初心者の方にオススメしたい狂言の演目である、棒縛(ぼうしばり)・靭猿(うつぼざる)・柿山伏(かきやまぶし)・蚊相撲(かずもう)・船ふな(ふねふな)の5つを取り上げ、あらすじや見どころを解説していきます。

おわりに

「難しい、知識がないと楽しめない」というイメージが先行しがちな能・狂言、どうすれば初心者でも楽しむことができるのでしょうか?

テレビの教育番組などで能や狂言の舞台を観ることもできますが、まずは一度、生で観ることをオススメします!

役者の台詞や舞、お囃子の音などを目と耳で感じることにより、ストーリーや背景などを知らなくても、同じ空間を共有していると感じることが、能・狂言の最大の楽しみなんです♪

最初は狂言界のスターである、野村萬斎さんや茂山宗彦さんなどの有名な能楽師を観たいという目的でも良いでしょう。

とにかく、一度生で舞台をご覧になり、気軽に楽しむことが一番ですよ!

能・狂言を楽しむためには、何よりも実際に全国各地で催されている公演を鑑賞することが一番です。公演を鑑賞するのに、小難しい特別な知識は必要ありません。今回は、能・狂言を鑑賞する前に知っておくとより公演を堪能できる、初心者さん必見の基礎知識をご紹介します。

「秘すれば花」とは、世阿弥が書いた『風姿花伝』という本に出てくる文章の1フレーズです。直訳すると「何でも表に出すより控えめに慎ましやかな方が美しい」という意味で、日本人らしい想いと現代でも通用する考え方が読み取れます。今回は世阿弥が説く「秘すれば花」に込められた思いを、風姿花伝とともに詳しくご紹介します。

世阿弥が唱えた「初心忘るべからず」の本当の意味とは?“初心”とは、「はじめての物事にぶつかる未熟な状態」の事で、慣れてからも怠慢な姿勢にならずに、未熟な頃を思い出して精進するべきである、と世阿弥は言っているのです。今回は、世阿弥の名言「初心忘るべからず」について詳しく解説していきます。

能・狂言と歌舞伎は、どれも同じ「伝統芸能」「古典芸能」として一緒くたにされがちです。しかし、それぞれの芸能には明確な違いがあります。

能と狂言と歌舞伎、それぞれの違いを知ることは、それぞれの芸能をより楽しむことができるということです。

能舞台とは、能楽堂の中にある屋根のついた建物で、能狂言を演じる場所のことです。歌を歌うコンサートホールや、劇団がミュージカルをする劇場、歌舞伎の舞台とは異なる、独特の空間です。そんな能楽の舞台には、どんな秘密や工夫が施されているのでしょうか?今回は、役者が美しく動き回る大切な場所、「能舞台」について詳しくご紹介します!

「学校狂言」とは、茂山千五郎家が明治期より行ってきた、狂言の普及の為に全国の学校を回り、学生に狂言を鑑賞してもらう取り組みのことです。現在では他の家でも、各地の学校や劇場で学校狂言を行うことが一般的となりました。今回は「学校狂言」について、人気の演目や内容・申込方法まで詳しく解説します。

伝統芸能の世界は、血筋が全てのイメージが強いですよね。その中でも、能楽の世界は特に格式が高いといわれています。しかし、そんな中でも活躍している一般家庭出身のスターたちがいるのをご存知ですか?今回は、能楽の世界の血縁についての考え方や、実際に活躍する能楽師たちをご紹介します!

「正座」は、膝をそろえて畳んだ座法のことで、日本の現存する“伝統”や“日本文化”と呼ばれる物事の多くで基本とされている姿勢の一つです。本記事では、そんな日本独自の文化「正座」について、歴史や長所、正座のコツなどをお伝えします!意外と知らない正座のルーツについて知ることで、もっと日本の文化を理解できるかもしれませんよ♪