みなさんは、「霜乃会」という伝統芸能ユニットをご存知ですか?

霜乃会は、関西で活動している20代~40代の講談・落語・浪曲・文楽・能楽・茶道の若手による上方伝統文化芸能ユニットです。

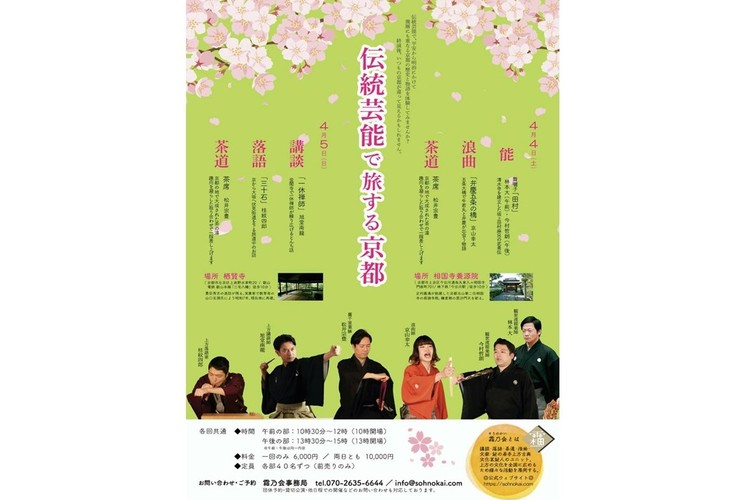

そんな霜乃会主催の「伝統芸能で旅する京都」という企画が、令和2年(2020年)4月に京都の寺院を会場にして開催されます。

伝統芸能を観ながら、お茶を楽しむことができるイベントなので、興味はあるけど堅苦しい場は苦手…という方にもオススメです♪

この記事では、霜乃会と「伝統芸能で旅する京都」について詳しくご紹介いたします。

「霜乃会」とは?

“霜”は空気中に漂う水蒸気が昇華し、結晶化したもの。

上方の幾層にも重なる伝統文化・伝統芸能が影響を与え合い、昇華することにより結晶化し、新しい時代を創っていきたいという思いから、「霜乃会」という名前になりました。

また、“寒い冬の霜のように踏まれてもまた立ち上がる”といった想いもあるそうです。

平成31年(2019年)3月に旗揚げ公演を実施し、同年4月から「霜乃会プラス」として月1回の講座を行ってきました。

上方芸能の若手演者がジャンルを超えて連携し、活躍しているチームなのです。

「伝統芸能で旅する京都」とは?

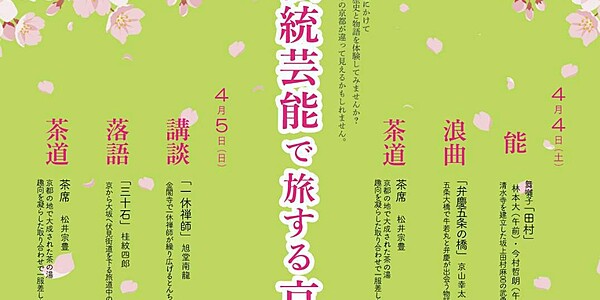

「伝統芸能で旅する京都」とは、能楽・浪曲・講談・落語の京都を舞台にした古典演目を鑑賞し、茶席を楽しむイベントです。

2日間にかけて行い、初日は相国寺養源院にて、能楽と浪曲を観ながら茶席を楽しむことができます。

能楽は清水寺を舞台にした「田村」、浪曲は五条大橋を舞台にした「弁慶五条の橋」という演目です。

2日目は栖賢寺にて、講談と落語を観ながら茶席を楽しむことができます。

講談は金閣寺を舞台にした「一休禅師」、落語は伏見を舞台にした「三十石」という演目です。

平安~明治時代にかけて、幾層にも重なる京都の歴史と物語を古典芸能によって体験することができ、京都にて現代まではぐくまれてきた茶道を体験することで、まるでタイムトラベルをしているような感覚になれます。

演目に出てきた場所に行ってみたくなるかもしれませんね!

「伝統芸能で旅する京都」に出演する霜乃会メンバー

伝統芸能で旅する京都では、霜乃会から以下のメンバーが出演します。

・旭堂南龍氏(講談)

・今村哲朗氏(能楽)

・桂紋四郎氏(落語)

・京山幸太氏(浪曲)

・林本大氏(能楽)

・松井宗豊氏(茶道)

各出演者の詳細プロフィールもご紹介いたします。

旭 堂南龍

講談師 霜乃会代表

昭和55年(1980年)生まれ。

平成16年(2004年)、旭堂南左衛門に弟子入り、「南青」となる。

平成30年(2018年)、上方講談界で27年ぶりの真打昇進。同時に上方の名跡「南龍」を襲名。

令和元年(2019年)、大阪市「咲くやこの花賞」受賞。

奈良検定ソムリエ級保持者。

奈良市観光大使。

今 村哲朗

シテ方 観世流 能楽師 準職分

公益社団法人 能楽協会所属。

東京藝術大学 音楽学部 邦楽科 卒業。

昭和56年(1981年)福岡県生まれ、大阪市在住。

幼少の頃より、父・観世流能楽師・今村嘉伸に稽古を受け、3歳で仕舞「老松」で初舞台。大学卒業後に大西智久師に入門し、平成22年(2010年)独立。

「千歳」「石橋」「猩々乱」「道成寺」を披曲。

ルーマニア、ブルガリア、フィンランド、韓国等、海外公演に参加。

「大阪 福岡 能楽大連吟」主催。

桂 紋四郎

上方落語家

昭和63年(1988年)、大阪府吹田市生まれ。

大阪大学大学院工学研究科に在学中の平成22年(2010年)、三代目桂春蝶の落語に出会い、大学院を中退し入門。

平成26年(2014年)、Youtube「桂紋四郎」チャンネルを開設。

平成30年(2018年)からは、東京―大阪二拠点体制で「上方伝統文化・芸能、そして上方落語を全国でシェアしたい」をテーマに活動。

京 山幸太

浪曲師

平成6年(1994年)生まれ。

平成25年(2013年)二代目京山幸枝若の浪曲教室に参加し、同年9月入門。

平成26年(2014年)5月、国立文楽劇場「浪曲錬声会」にてデビュー。

平成27年(2015年)1月、阿倍野区民センターにてデビュー披露口上・公演。

令和元年古典浪曲を磨く一方、音源・ダンス・小道具・衣装なんでもありの”超”新作浪曲を手掛ける。

林 本大

能楽師観世流シテ方準職分

昭和52年(1977年)生まれ。

大阪、奈良、佐賀など各地で謡曲教室「大声会」を主宰。

「初心者にも伝わる能」を目指して活動し、舞台や講座など公演の数は年100回を越える。

令和元年(2019年)より自身が講師を勤める能講座「能meets」を全国規模で開催。

平成30年(2018年)より自主公演「大の会」を実施。

松 井宗豊

茶道裏千家業躰

昭和55年(1980年)生まれ。

平成12年(2000年)、今日庵入庵。

平成22年(2010年)、坐忘斎御家元より茶名「宗豊」を授かる。

平成29年(2017年)、坐忘斎御家元より「業躰」への昇格を許される。

独立行政法人日本芸術文化振興会文楽研修所講師。

大阪青山大学および短期大学部非常勤講師。

一般社団法人大阪青年会議所茶道同好会「茶楽会」講師。

大阪、京都、東京にて教室を主宰。

「伝統芸能で旅する京都」の概要

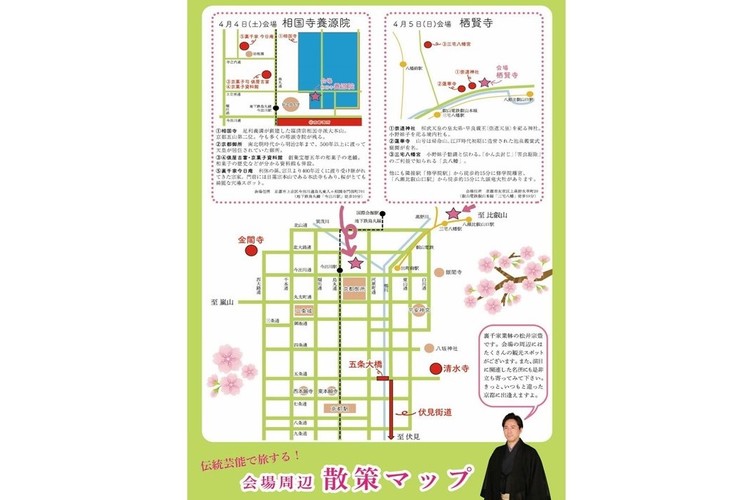

会 場の詳細① 相国寺養源院

相国寺は、十四世紀末、室町幕府三代将軍の足利義満により建てられました。

相国寺敷地内の13塔頭寺院のうちの一つである養源院内では、鳥羽・伏見の戦が起こった当時、薩摩藩の負傷者が運び込まれる薩摩病院が開設されたため、刀傷が残るなど、文字通り京都の歴史が刻まれています。

特別拝観期以外は一般非公開となっている寺院です。

会 場の詳細② 栖賢寺

栖賢寺は、本能寺の変の後、明智光秀勢の待ち伏せにあった秀吉が、剃髪し僧形になって栖賢寺に身を隠し、難を逃れたという逸話が「絵本太閤記」に残っています。

近代に入り荒廃していましたが、実業家だった山口玄洞氏により、昭和7年(1932年)、京都市左京区上高野の現在地に移転再建されました。

1000坪の境内地の中に庭園、観音堂、鐘楼、鳳凰閣、茶室、本堂などの建物が建っています。

そ の他詳細

【開催日時】

令和2年(2020年)4月4日(土)相国寺養源院 (浪曲・能楽・茶道)

令和2年(2020年)4月5日(日)栖賢寺 (講談・落語・茶道)

午前の部:10:30~12:00(10:00開場) 定員40名(前売りのみ)

午後の部:13:30~15:00(13:00開場) 定員40名(前売りのみ)

午前・午後は同一内容となります。

どちらか一日の参加も可能です。

【料金】

一回のみ 6,000円

両日とも 10,000円

【お問い合わせ・ご予約】

霜乃会事務局

電話:070-2635-6644

メール:[email protected]

団体予約・貸切公演・他日程での開催などのお問い合わせにも対応します。

![[PR]【大分県】別府竹細工の旅~温泉だけじゃない!別府の魅力をレポート~](https://assets.wa-gokoro.jp/uploads/article/image/1101/eyecatch_96e1c509-6186-4da4-98ca-e6a5e5b3534f.jpeg)