寺院などでは、定期的に写経会が開催されています。

それらに参加すれば、厳かな雰囲気の中、集中して写経を行うことができます。

とはいえ、自宅で手軽に写経を行いたいという方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、自宅で行う写経のやり方・作法について、初心者の方にもわかるよう簡単にご紹介していきます。

写経とは

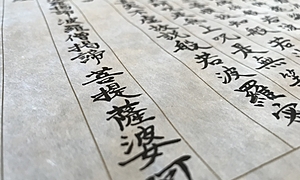

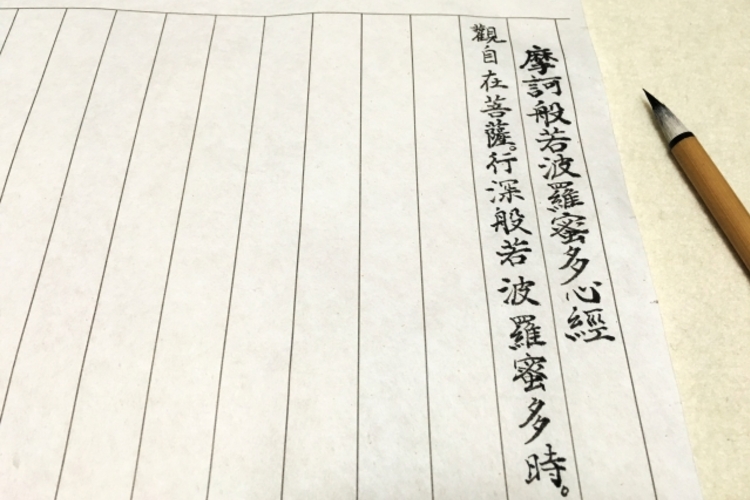

写経とは、お経を書き写すことです。

もともとはお釈迦様の教えを広めたり、経典を学ぶなど僧侶の修行として行われていたもので、現代では心身に良い効果をもたらすとして注目されています。

ワゴコロでは、写経とはどのようなものか、写経の歴史や意味、メリットや効果などについて紹介した記事がありますので、あわせてご覧ください。

写経とは、お経を書き写す日本の伝統文化の一つです。この記事では、古くから継承されてきた写経とはどのようなものか、写経の歴史や目的、写経を行うメリットと魅力、初心者向けの写経のやり方と実際に写経するのに必要な道具などをご紹介します。

写経のもたらす効果やメリット、魅力、よく書かれる般若心経の意味などをご紹介します。写経はもともと仏教における修行の一つでしたが、近年では心と身体を癒してくれる効果があることから、趣味としてはじめる人が多くなりました。

写経に必要な準備

自 宅で写経をする環境を整える

まずは、写経にふさわしい雰囲気づくりから始めましょう。

写経に集中できるよう、家の中でも静かな場所を選びます。

部屋を清浄にしておくことは、言うまでもありません。

さらに、仏画などを飾ったり、灯明をつけたりする人もいます。

また、心を乱されないためにも、携帯電話などは鳴らないようにしておくといいでしょう。

自宅で写経を行うときに少々困ってしまうのが、日常生活とのけじめが付きづらいということ。

そんなときには、お線香を立ててみるのがオススメです。

良い香りを嗅ぐと心が落ち着いて、集中しやすくなります。

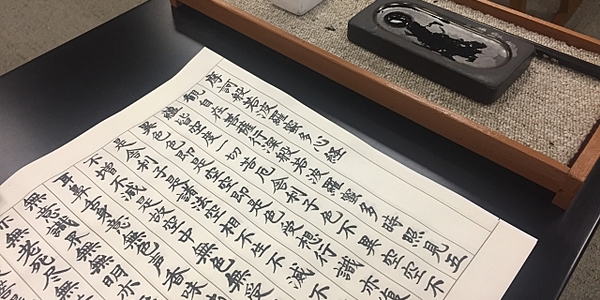

写 経に必要な道具

写経に必要な道具を用意しましょう。

写経を行うにあたり、

・ 小筆

・ 墨

・ 硯すずり

・ 写経紙

・ 文鎮

・ 手本

・ 下敷き

は揃えておいたほうが良いでしょう。

道具を揃えるのが面倒だという方は、通販などで「写経セット」を購入してみてはいかがでしょうか。

初心者必見!写経のやり方

全 身を清める

写経に集中できる環境が整ったら、次は心身を清めます。

服装を整えて手を洗い、口をすすぎましょう。

さらに塗香という、体に塗る粉末状の香を使って身を清める人もいます。

精 神統一を行う

いよいよ写経と行きたいところですが、その前に精神統一を行います。

精神統一の方法は人それぞれです。

経文※1唱えたり、瞑目したりするなど、ご自身にとってベストな方法で行ってください。

※1 宗派によって唱える経文は異なります。参考までに、曹洞宗の開経偈を記しておきます。

ゆっくりとお茶を飲む、ということでも問題ありません。

写 経のやり方

開経偈

精神統一で心を落ち着かせたら、写経を実際に行う前に「開経偈」を唱えましょう。

開経偈とは、経本を開くと最初に書かれている偈文※です。

読経(経典を読む)前や説法を拝聴する前に読み上げるもので、唱えることで気を引き締めて写経に臨むことができるでしょう。

※偈文:お釈迦様やその教えを讃嘆(褒め称える)文章。

無上甚深微妙法(むじょうじんじんみみょうほう)出典: 曹洞宗圓通閣澤龍山少林寺「開経偈(かいきょうげ)」

百千万劫難遭遇(ひゃくせんまんごうなんそうぐ)

我今見聞得受持が(こんけんもんとくじゅじ)

願解如来真実義(がんげにょらいしんじつぎ)

写経を行う

さて、それでは写経に取り掛かります。

合掌してから筆を執ると良いでしょう。

以下では写経を行うにあたり、知っておきたい事項や作法をまとめました。

写経の作法

姿 勢

写経は正座して行っても、イスに腰掛けて行っても問題ありませんが、大切なのはやはり姿勢です。

とはいえ、多少は上体を前傾させたほうが集中しやすい人が多いようです。

そのため背筋は伸ばし過ぎず、自然な前傾姿勢をとるのが長続きするコツといえます。

また、腰掛けて行う場合には、机とおへそが同じくらいの高さになるように座ると良いと言われています。

高さがあわないときは、座布団などを重ねて調整しましょう。

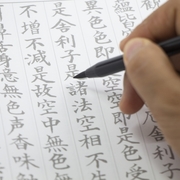

執 筆法

さて、筆の持ち方には単鈎法と双鈎法の2種類が存在します。

・ 単鈎法:親指・人差し指で筆を挟む方法。中指はそれを支える。(鉛筆と同じ持ち方)

・ 双鈎法:人差し指・中指を揃え、向い合せた親指とで筆を挟む方法。薬指と小指は後ろから支える。

単鈎法には、指先の微細な動きが筆に伝わりやすいというメリットがあります。

日本人は古来より、こちらを用いる人が多いようです。

一方、双鈎法を使うと力強い線を書くことができます。

どちらを用いなければいけないということはないので、書きやすいほうを選択してください。

誤 字脱字がある場合

写経には、模写と臨書という方法があります。

・ 模写:写経用紙の下に手本を敷くなどして、それをなぞる方法

・ 臨書:手本を見ながら、書き写していく方法

模写の場合には間違えることはないと考えられますが、臨書の場合には間違えてしまう可能性があります。

ですが、間違えたからといって、最初から書き直す必要はありません。

誤字脱字を見つけた場合でも、下記の方法を用いれば美しく仕上げることができますよ。

・ 誤字:誤字部分に点を打ち、欄外など※1に正しい文字を書く

・ 脱字:脱字部分に点を打ち、行末にその文字を書く

※1 欄外ではなく、字間を詰めて書く場合もあります。

細かく分ければ、訂正の仕方は上記に限らず、何パターンも存在します。

ただし、間違えた部分を墨で黒く塗りつぶすことは、決してしないようにします。

保 管・納経する

写経が終わったら、日常の勤行の終りなどに唱える経文である「回向文」を唱える人もいます。

こちらも参考までに、天台宗の偈文※2を記しておきます。

※2 偈文:仏・菩薩をほめたたえた文のこと。

「願以此功徳 普及於一切 我等與衆生 皆共成仏道」※3出典: 天台宗「天台宗について 法話集」

(がんにしくどく ふぎゅうおいっさい がとうよしゅじょう かいぐじょうぶつどう)

※3:「願わくは此の功徳を以って、普く一切に及ぼし、我等と衆生と、皆共に仏道を成ぜんことを」という意味で、皆が一緒に悟りを得られますようにと願うこと。

回向文

おわりに

さて、せっかく書き終えた写経用紙を、粗末に扱うという方は少ないと思います。

ですが、一体どうしたら良いのか疑問に思いますよね。

まず考えられるのは、自宅に保管するという方法です。

仏壇にお供えしたり、専用の箱を用意してしまっておいたりすると良いでしょう。

なお、日光が写経用紙に当たって、変色しないように気を付けてください。

自宅での保管が難しいという方は、菩提寺や近所のお寺に納めてみてはいかがでしょうか。

他にも、自分の家の宗派の本山にあたるお寺や、札所・霊場などを巡って納経するという方もいるようです。

また、納札箱に納めたり、お焚き上げの際に焼いてもらったりする方法もあります。

以上、自宅で写経を行う場合の作法について、簡単にお伝えしました。

なお、上記でご紹介したのはあくまでも一例。

あまりにも作法にこだわりすぎてしまうのも、よくありません。

無理のない範囲で、ご自宅での写経を続けてみてくださいね。

写経とは、お経を書き写す日本の伝統文化の一つです。この記事では、古くから継承されてきた写経とはどのようなものか、写経の歴史や目的、写経を行うメリットと魅力、初心者向けの写経のやり方と実際に写経するのに必要な道具などをご紹介します。

写経のもたらす効果やメリット、魅力、よく書かれる般若心経の意味などをご紹介します。写経はもともと仏教における修行の一つでしたが、近年では心と身体を癒してくれる効果があることから、趣味としてはじめる人が多くなりました。