こんにちは!

ワゴコロ編集部の生田目です♪

ワゴコロ編集部が全国の伝統工芸体験を紹介していくワゴコロ体験レポート。

3弾目は、“手漉き和紙体験”

日本橋の和紙専門店 「小津和紙」さんに行ってきました。

日本橋本町にあり、新日本橋駅から徒歩2分。

銀座線の三越前駅や日比谷線の小伝馬町駅からも徒歩園内で、アクセスの良い場所にあります。

小津和紙さんは、1653年(承応2年)創業の紙問屋。

和紙の魅力を伝える拠点になっています。

1階の店舗では、全国の和紙を豊富に取り揃えています。

書道用紙・手漉き和紙・工芸用紙・小物(便箋、封筒、はがきなど)

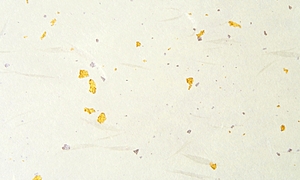

現在、2,700種程の品揃えがあり、その9割が機械でなく職人さんの手作業で作られているものです。

薄さも様々あり、品揃えの多さに驚きました!!

日本画や版画を描く際に選ばれることも多く、中には畳み6畳サイズの巨大な和紙もあるんだとか!

特注で型を作り、10人がかりで作られたそうです!

2、3階は史料館やギャラリーになっていて日本文化や和紙の歴史、和紙の作品を観ることが出来ます。

絵画やちぎり絵、中にはなんと和紙で作られたウエディングドレスも展示してありました!

衣服にもなるなんて、和紙の丈夫さを物語っていますね。

和紙は材料の選定、準備、そして工程に至るまで、一つひとつに職人の技術が込められています。

手漉き和紙体験工房

こちらの施設で手漉き和紙制作体験ができ、完成した和紙は当日お持ち帰り出来ます。

体験出来るのは3種類。

和 紙体験

落 水紙体験

紙を乾かす前の状態にシャワーかけると水圧で水玉模様になります。

通常1時間で体験できます。

デ ザイン和紙体験

午前と午後の最後の時間のみ体験できます。

こちらは1時間以上かかるのでご希望の方は予約の際にご確認を!

今回は和紙体験と落水紙体験をさせていただきました♪

それでは、和紙体験スタート!

教えてくださるのは、指導員の高木さん。

元々商社部門にいて、こちらの和紙部門に来て10年、指導は4年。

とっても軽快な語り口で分かりやすく丁寧に教えてもらいました♪

目の前でお客様が楽しんでくれたり、喜んでくれる姿を見ることがやりがいだそうです!

楮という木の皮の内側から取った繊維で和紙を作ります!

水槽に沈殿している和紙の素を浮き上がらせます。

まずは、高木さんのデモンストレーションを見せてもらった後、実際に体験スタート!

防水エプロンを貸していただけるので手ぶらで大丈夫♪

この「簀桁」と呼ばれる型に白い和紙の素をすくいます。

水に対して直角に入れるのがポイント!

すくい上げたら、縦に20回振ります。

思ったより水が冷たくなくてホッとしました(笑)

一度水を捨てて

再度和紙の素をすくい、今度は横に20回!

水の音がぽちゃんぽちゃんいってる~♪

水を捨てて、すくい、また縦に20回振り水を捨てます。

最後はすくいあげてすぐ捨てます。

水を切ります。

水を含んでる和紙はとってもプニプニしてます♪

次に、枠を外して出来た和紙を乾かすためにシートに移します。

空気が入ってしまわないように手前から垂直にシートに落としていきます。

シートにおけたら、和紙を移しやすくするために手前に少し水をかけます。

水をかけることで、和紙が木から剝がれやすくなります。

木の縁をシートに押し付けて、右左を上下にトントンと動かす。

意外と和紙が木に張り付いて移ってくれない…

最終的に手でちょんちょんっと絡みついてる繊維をシートに移して準備完了。

ここから木の縁を持ち、シャーーーっと素早く剥がす!テーブルクロス引きの気分で!笑

無事シートに和紙を移したら、次は機械を使って水を飛ばします。

下から掃除機で吸っているような感じで、前後に動かすのですが思ったより力が必要で

(高木さんは普通にやっていたので私が力がないだけ)苦戦しました。笑

ホットプレートの鉄板にシートごと和紙を貼り付けます。

空気が残らないように中心から外に向かってブラシをかけます。

そのまま10分程乾かします。

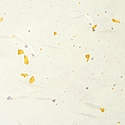

落水紙の体験

最初の手順は先ほどの和紙と一緒です♪

和紙が水を含んだ状態のものに、

シャワーで水をかけると

シャワーの水圧で水玉模様に♪

先程と同様にシートに移して乾かします。

和紙の豆知識

和紙は丈夫で、天然素材のみならば100年経っても劣化しないと言われます。

では、なぜ丈夫なのでしょうか?

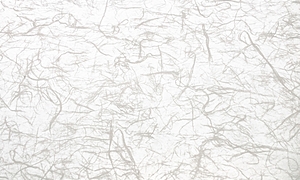

和紙と洋紙では、原料が違います。

右が和紙の原料、楮。

左が洋紙のパルプです。

割いた時に断面の繊維が右の方が長いことが分かります!

先程の体験でも行ったように縦横に振ることによって一本一本の長い繊維が絡まり、

和紙は強度の強いものになるんですって!

これが楮の木で皮の裏の白い部分が和紙の原料になるそうです。

豆知識をお伺いしている間に…

和紙完成!

時間が経ったので、先程乾かした和紙を剥がしていきます。

くるっと丸まってしまわないように、上に力をかけながら引っ張り剥がします。

じゃじゃーーーーん!!

和紙ってとても触り心地がいいんですよね♪

普通の紙は無機質な感じがしますが、和紙ってなんだか暖かみがあります。

手漉き和紙は手作業になるので職人さんによっても仕上がりが異なるそうです。

そこがまた、人の手が通った手仕事の良さなんだなぁと思いました。

一枚の紙でも自分で作ると愛着が湧きます♪

そのまま飾っても良し!自分で何か書いてもいいですね!

はたまた、自分で作った和紙で大切な人にお手紙を書くなんていうのも素敵。

東京のアクセスがいい場所で手軽に体験出来るので、休日の息抜きにもオススメです!

夏休みなんかは自由研究も兼ねて沢山の家族連れが訪れるんですって!

お子さんって水触るのとっても楽しそうにしますよね♪(私のイメージです)

これまでの体験で一番難しくなかったので、ファーストものづくり体験にもぴったりだと思います!

私の記事を読んでくださって体験したい欲が湧いて来てる方はぜひ行ってみてください♪

上の階では、手作りはがき・しおり・ノート体験コーナーもあります。

お子さんと来てもとっても楽しめると思います♪

ぜひ、クリエイティブな時間を楽しんでください!

手漉き和紙体験がしたくなったら

東京都中央区日本橋本町3-6-2 小津本館ビル

TEL:03-3662-1184

営業時間:月曜日~土曜日 10:00〜18:00

定休日:日曜日・年末年始

寄り駅:JR総武線快速 新日本橋駅 5番出口より徒歩2分

東京メトロ銀座線・半蔵門線 三越前駅 A5番出口より徒歩7分

東京メトロ日比谷線 小伝馬町駅 3番出口より徒歩5分

手漉き和紙体験

体験料:500円

所要時間:1時間

体験の予約:体験工房直通 090-4842-0139

福井県越前地方の岡太川流域で1500年程前から作られている、越前和紙。「紙の王様」と呼ばれる越前和紙は、美しい生成り色で表面は滑らか、丈夫さと美しさを併せ持つ極上の和紙です。日本伝統の文化が息づくこの越前和紙について、今回は詳しく見ていきたいと思います。

岐阜県美濃市で、1300年以上前から伝統の技法で漉かれ続けてきた美濃和紙。厳選した素材で手漉きされる「本美濃紙」の技術は、ユネスコ無形文化遺産に登録され、国宝級の古文書や絵画の修復にも使用されるほどです。この記事では、美濃和紙とはなにか、その歴史や魅力についてご紹介します。

日本三大和紙の一つに数えられる、高知県の「土佐和紙」。 古くから土佐では、薄く丈夫で多彩な紙が作られ、幅広い用途で使われてきました。 この記事では、土佐和紙の特徴と魅力をはじめとして歴史や種類、作り方、土佐和紙の紙漉き体験ができる施設などをご紹介します。