「波の絵」といわれて、あなたが最初に頭に思い浮かべる絵は何ですか?

もしかしたら、かなり多くの方が葛飾北斎の描いた浮世絵を想像するかもしれません。

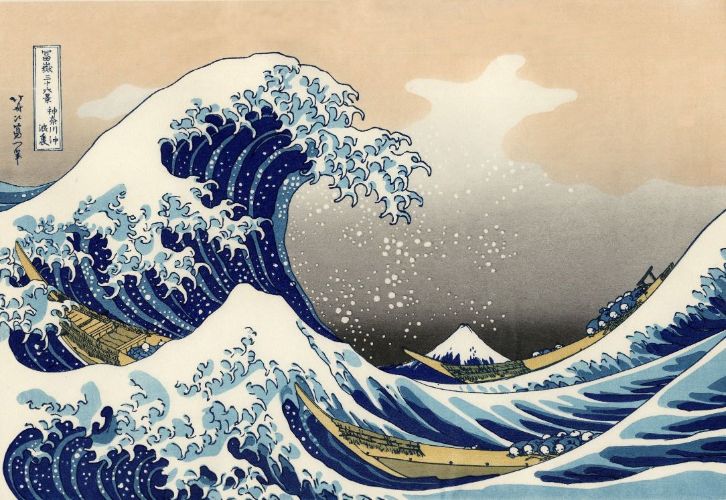

ダイナミックに波が描かれているその浮世絵の題名は「神奈川沖浪裏」。

葛飾北斎の傑作「富嶽三十六景」の一つであり、海外でも広く知られています。

しかし、葛飾北斎が神奈川沖浪裏よりもずっと前から波を描き続けていたことは、あまり知られていません。

今回は、葛飾北斎の描いた波の変遷をたどり、またなぜ葛飾北斎が波の表現を追求したのかについて迫ります。

一度はみたことある?浮世絵「神奈川沖浪裏」ってなに?

富 嶽三十六景とは

「富嶽三十六景」は、葛飾北斎が富士山をさまざまな地点から描いた浮世絵のシリーズです。

天保元年(1830年)頃の作品とされ、江戸名所や富士山の絶景スポットを描いたため「名所絵」と呼ばれています。

鮮やかで清涼感のあるブルーが特徴的な富嶽三十六景。

人工顔料のプルシアン・ブルー(ベロ藍)を使用しているから、ここまで鮮やかな色が表現できているのです。

発色が弱く、退色の激しい植物由来の従来の顔料では出せないこの色は、葛飾北斎の作品に印象深く使われているため、現在では「北斎ブルー」ともいわれています。

また、富嶽三十六景シリーズは、題名に36と入っているにもかかわらず、実は全部で46点あるんです。

その理由は単純明快、売れ行きが良かったから!

もともとは36点で完成するはずだった作品が江戸の町民の心をつかみ、10点追加された結果、三十六景でありながら46点あるという小さな矛盾が起こっているのです。

それほどまでに当時の人を魅了したこの富嶽三十六景の構図や場所の着想は、河村岷雪※の「百富士」から得たとする説があります。

また、題名の「三十六」という数字は、当時の浮世絵師が好んだテーマである「三十六歌仙図」に倣ったものと考えられています。

※河村岷雪 :「百富士」が代表作の人物。詳しい経歴は不明。

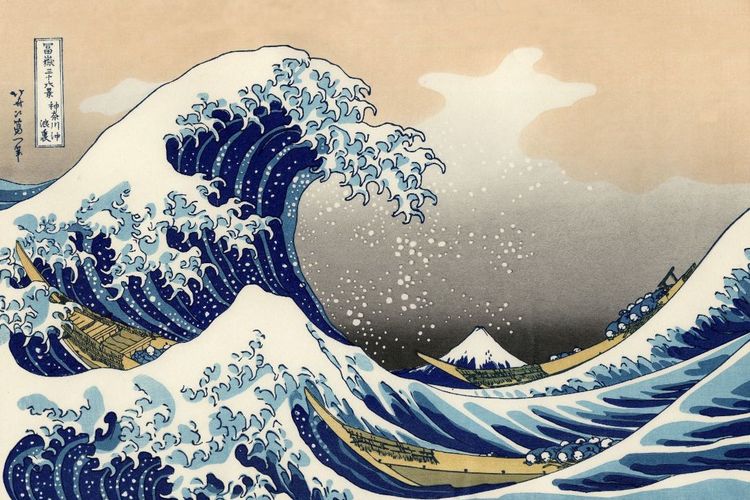

海 外でも有名な神奈川沖浪裏

荒れた海に浮かぶ三隻の舟と舟にしがみつく人たち、それを翻弄する手のような形の大波、波間から奥にそびえる富士山…。

見た人を圧倒するダイナミックな波の描写は、国内だけでなく海外でも「ビッグウェーブ」や「グレートウェーブ」と呼ばれるほど有名です。

この迫力満点の絵の秘密は、葛飾北斎が独自に編み出した上下左右を3分割する透視図法である「三つ割り法」。

三つ割り法を利用することにより遠近感が増し、迫ってくるような波を表現できるのですね。

また、波に飲まれている舟は、近海で獲れた海産物を江戸に運ぶ高速艇「押送船」だといわれています。

富嶽三十六景を描いた葛飾北斎ってどんな人物?

葛飾北斎はよく、長寿にして遅咲きの絵師といわれます。

それもそのはず、葛飾北斎が画業のピークを迎えたのは、なんと70歳を過ぎてから!

「神奈川沖浪裏」も葛飾北斎が70歳ごろの作品なのです。

葛飾北斎は、作品がヒットするようになってからも90歳で他界するまで好奇心旺盛に次々と新しいことに挑戦し、「名所絵」というジャンルを確立させていきました。

波の絵も「神奈川沖浪裏」だけでなく、表現を変えて何点も描いています。

また、安定を嫌う性格だったため、住居と画号をコロコロ変えたことでも有名です。

さまざまな画号がありますが、中でも面白いのは晩年の「画狂老人卍」。

みずから「画狂」と名乗るほど、生涯絵を描くことに全身全霊を捧げた人でした。

「富嶽三十六景」などで有名な浮世絵師・葛飾北斎。

世界で最も知られた浮世絵師といっても過言ではない葛飾北斎ですが、実は江戸時代後期を代表する奇人としても知られています。

特に引っ越しの回数は、生涯でなんと93回!

彼の奇人ぶりを語るエピソードとしてよく語られます。

葛 飾北斎の生涯

葛飾北斎は宝暦10年(1760年)9月23日生まれ。

出生地は下総国本所割下水(現在の東京都墨田区亀沢1~4丁目)とされています。

安永7年(1778年)、19歳で浮世絵師・勝川春章に弟子入りした葛飾北斎は、翌年の安永8年(1779年)には、20歳で画号「春朗」を師から譲られ、プロの浮世絵師としてデビューします。

デビュー後は遊郭の案内書「吉原細見」の挿絵を担当したり、精力的に黄表紙、洒落本、噺本などの挿絵制作に関わったりしましたが、寛政6年(1794年)に勝川派を離脱しました。

このときは自ら辞めたわけではなく、破門だったと伝わっています。

寛政7年(1795年)、35歳で「俵屋宗理」を襲名。

琳派の絵画様式を学び、肉筆画、狂歌絵本の挿絵といった新たな分野へ進出しました。

葛飾北斎の「波」の変遷

4 0代の葛飾北斎 大波の描写に挑む!

葛飾北斎は、「神奈川沖浪裏」が描かれる30年前の40代のときからすでに大波と舟の組み合わせを描いています。

文化元年~4年(1804~1807年)頃に、「神奈川沖浪裏」と同じ神奈川沖を描いた「賀奈川沖本杢之図」では、立体感を意識して荒ぶる波を表現しています。

しかし、「神奈川沖浪裏」と比べるとまだ波の動きがゆったりとしている印象で迫力に欠けます。

また、同じころに描かれた「おしおくりはとうつうせんのづ 」では、「神奈川沖浪裏」と同じ題材で大波が描かれています。

「神奈川沖浪裏」と比べてみるとその差は一目瞭然。

荒々しい大波の表現を身に付けた葛飾北斎の凄さがわかります。

「 グレートウェーブ」の元になった絵は俵屋宗達の「雲龍図」?

長い間波を描いてきた葛飾北斎は、天保元年~4年(1830~1833年)頃、70代で「富嶽三十六景」を発表し、ついに見る者を圧倒する逆巻く波の表現を物にします。

この時、葛飾北斎が描写の参考にしたのは俵屋宗達の「雲龍図」の波頭部分と、宝永元年~6年(1704~1709年)に尾形光琳が描いた「波濤図屏風」。

一時期「俵屋宗理」を名乗っていた葛飾北斎は、波の表現も琳派に学んだのでしょう。

さ まざまな種類の波を描き分ける 葛飾北斎の圧倒的な画力

神奈川沖浪裏が完成してからも、葛飾北斎は波を描くことをやめませんでした。

神奈川沖浪裏が有名すぎて知らない方もいるかもしれませんが、実は、富嶽三十六景の中でもさまざまな種類の波が描き分けられているのです。

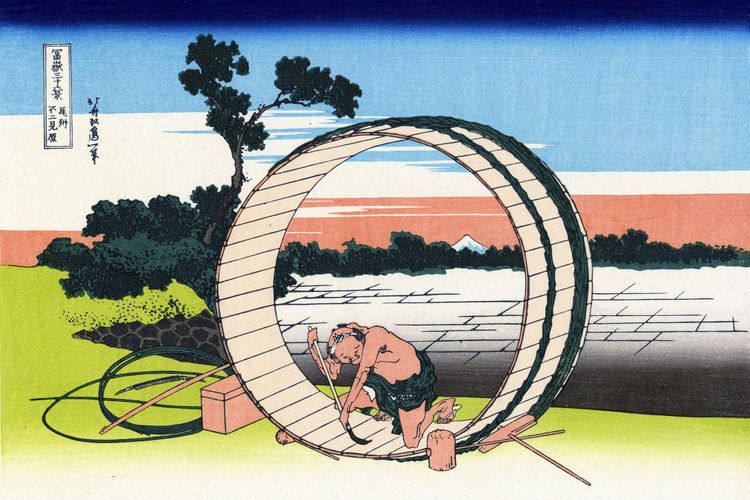

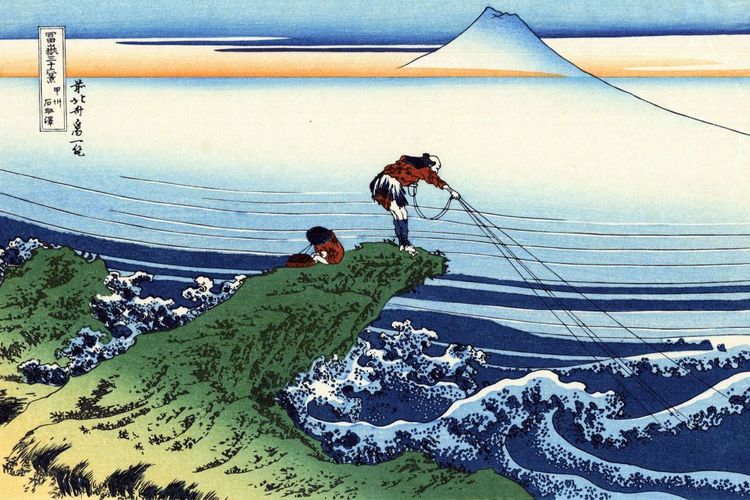

例えば「甲州石班沢」では岸辺に砕けて泡立つ荒波を描き、「東海道金谷ノ不二」では勢いよく打ち寄せる大波を描いています。

他にも、「東海道江尻田子の浦略図」でも、激しく揺らめく波の動きが描かれています。

そう、同じ富嶽三十六景でも全く同じ波の表現はないのです!

富嶽三十六景だけでなく、「北斎漫画」の二編“寄浪、引浪 ”でも波の描き分けがなされています。

富嶽三十六景以外では、天保2年~4年(1831~1833年)頃に出版された「千絵の海」シリーズでも、葛飾北斎は「総州銚子」で舟と大波の組み合わせを描いています。

神奈川沖浪裏と題材は同じものの、この絵では迫りくる波のスピードが表現され、構図も異なることから神奈川沖浪裏とは違った印象を受けることができます。

また、神奈川沖浪裏にとてもよく似ている絵もあります。

まずは天保6年(1835年)に今度は富士山と波の組み合わせが描かれている「富嶽百景」二編「海上の不二」です。

高速でうねる波、砕け散る波頭の複雑な形、優雅に宙を舞う波しぶき…。

「富嶽三十六景」の後に描かれた波の絵としては、この「海上の不二」は特に「神奈川沖浪裏」に似ていますよね。

まるで波しぶきのような千鳥にも北斎の感性が表れています。

それからさらにしばらく経ち、80代半ばの葛飾北斎は、信州小布施の里(長野県上高井郡小布施町)を訪れ、祭屋台の天井絵として波をアップでとらえた怒涛図「男浪」、「女浪」を手掛けました。

優れた色彩感覚を持つ葛飾北斎による、波の渦に吸い込まれそうなこの天井絵は、まさに葛飾北斎の波表現の集大成ともいうべき作品に仕上がっています。

このようにして、葛飾北斎はその圧倒的な画力であらゆる波のバリエーションを描きつくしたのです。

葛飾北斎の波の絵に影響を与えた?波の伊八とは

武志伊八郎信由という彫工をご存知でしょうか。

あまりにも波の彫刻が優れているため、「波の伊八」と呼ばれています。

そんな波の伊八が手掛けた「波に宝珠」(千葉県いすみ市・行元寺)という欄間彫刻のアングルや波の形が、「神奈川沖浪裏」にそっくりなのです。

そのため、「神奈川沖浪裏」の誕生のヒントになったのでは…!?といわれています。

葛飾北斎の波の絵が与えた影響

印 象派を魅了した葛飾北斎の「グレートウェーブ」

葛飾北斎の絵に魅了されたのは日本人だけではありません。

19世紀後半、ヨーロッパに渡った葛飾北斎の絵は好意的に受け入れられます。

とくに印象派の作家たちには、多大なインスピレーションを与えました。

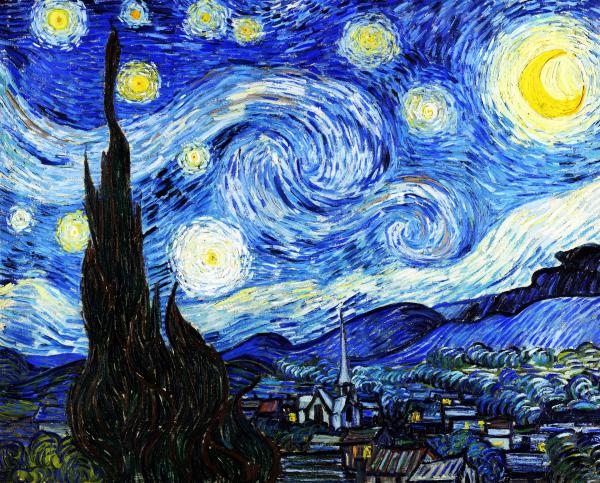

絵画ではゴッホの「星月夜」の渦巻き、絵画以外ではカミーユ・クローデルの彫刻「波」、ドビュッシーの交響詩「海―3つの交響的スケッチ」など、多方向の西洋芸術にその影響が見られます。

葛 飾北斎の「動き」をとらえる目

葛飾北斎は波の「動き」を描こうとしたのではないかと考えられています。

文化12年(1815年)夏に発表された独習本、「踊独稽古」の中で葛飾北斎は人物の動きをコマ送りのように描いています。

また、「富嶽百景(初編)」の最後には、動植物の「生態」を描くことへの関心を示した一節があり、これらからも葛飾北斎が人や動物の「動き」へ興味があったことが読み取れます。

おわりに

葛飾北斎の描いた「神奈川沖浪裏」は、時代や国境を超えて多くの人に親しまれています。

絵に情熱をささげ、真摯な姿勢で森羅万象を描き続けた「画狂人」葛飾北斎。

「グレートウェーブ」はこれからもずっと、色あせることのない名画として、世界中の人々に愛され続けるでしょう。

「富嶽三十六景」で有名な葛飾北斎を支えた娘・葛飾応為をご存知でしょうか?

自分自身も類まれなる絵画の才能を持ち、絵師として生涯を過ごした葛飾応為の画業人生とはどのようなものであったのか、代表作品などと共に見ていきましょう。

今や海外でも大人気の浮世絵。海外の美術館などには「国宝級」とも称される、浮世絵の名作が所蔵されていることも珍しくありません。さらに展覧会が開かれれば大盛況。

鈴木春信(すずきはるのぶ)は、江戸時代中期に活躍した浮世絵師です。春信の画風の特徴は、色っぽいというよりはどちらかというと可愛らしく、まろやかな雰囲気の繊細で優しげな甘い美人を描きます。本記事では、そんな人気浮世絵師・鈴木春信の代表作をご紹介します!

江戸時代後期の浮世絵師国貞は、初代歌川豊国の門下生です。門下生の中でもとくに役者絵・美人画に優れた才能を発揮し、幕末最高の人気絵師となりました。10代半ばの早い頃から初代豊国に弟子入りし、その才能の片鱗を見た豊国が大いに驚いたという話もあります。

江戸時代後期の浮世絵師国芳は、初代歌川豊国の門下生です。幼少期から絵に興味を持っていた国芳は、北尾重政などの絵師の絵柄をまねて人物描画を練習したと言われています。