鈴木春信とは?

鈴木春信は、江戸時代中期に活躍した浮世絵師です。

春信が絵師としての頭角を現すきっかけとなったのは、絵暦でした。

絵暦とは太陰暦を用いた江戸時代のカレンダーのようなもので、新年のあいさつに配る風習がありました。

そこで風流なことを好む富裕層の間で絵暦の交換会が開かれ、絵暦のデザインの優劣を決めるため豊富な資金をつぎ込み日々技術の向上をはかっていました。

春信はこの環境の中で技術を取り入れ、絵師としての才覚を磨き上げていったのです。

春信は豊富な資金のもと、さらに色鮮やかな摺物を求め、多色摺の技法をどんどん発達させていきました。

これに目をつけた版元が、春信の描いた絵暦の版木を譲り受け、増刷して民衆に売り出す際に布の錦のように美しい絵という意味で「錦絵」と名づけて売り出しました。

これ以降、錦絵は色あざやかに描かれた民衆向けの絵として流行します。

春信の画風の特徴は、色っぽいというよりはどちらかというと可愛らしく、まろやかな雰囲気の繊細で優しげな甘い美人を描きます。

この美人の様式は、中国の画家仇英から影響を受けていると言われています。

鈴木春信の作品

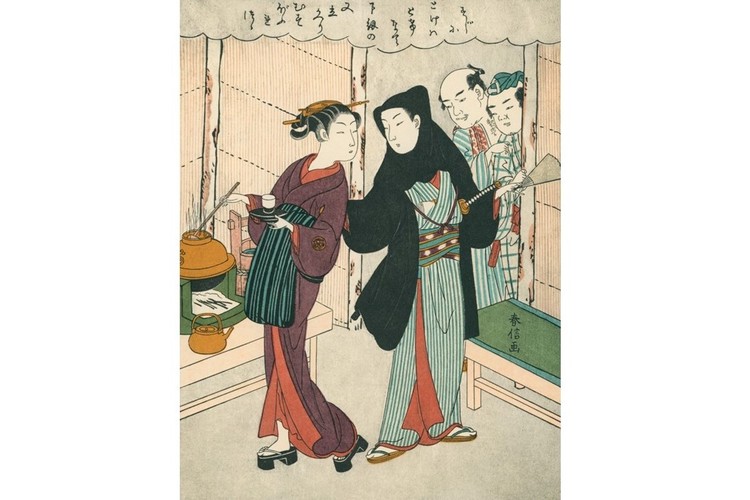

「 お仙の茶屋」中判錦絵 明和2年(1765)頃

春信の美人画は遊女にとどまらず、町の看板娘も描きました。

とくに谷中笠森稲荷いなり境内の水茶屋※1「鍵屋」の娘であるお仙の人気は特別で、お仙を見るためだけに皆が鍵屋に行ったという記録もあります。

画像左の人物が笠森お仙です。

今で言う「会いに行けるアイドル」のようなものでした。

この時代お仙を描く絵師はたくさんいましたが、春信ほどお仙の可愛らしい容姿やすらりとした姿態を上手く描けませんでした。

それほど春信の画風とお仙は相性が良かったため、お仙を描いた錦絵は飛ぶように売れたと言います。

※1 寺社へ参拝する人の休憩のために設けられたお店

「 風流四季哥仙 二月水辺梅」中判錦絵 明和5年(1768)頃

「風流四季哥仙」という正月から12月までの人々の姿を描いたシリーズの2月を題材にしたものです。

とくにこの「二月水辺梅」は名だたる絵師の数々の美人画の中でも傑作として有名です。

凛とした黒い背景に、年若い少年と少女が夢の中のように優しく描かれています。

これは、夜の闇にまぎれて少女に贈るために少年は梅の枝を折り、それを少女が見つめているという場面です。

春信はストーリー性を感じさせる作品に秀でていたので、鑑賞時は前後の場面を想像するのも楽しいかもしれません。

その手助けとなるのが上部に記された和歌です。

ここでは「末むすぶ人の手さへや匂ふらん梅の下行水のなかれは」という歌が書かれています。

美術史学者の小林忠氏は「(末むすぶ)という言葉には、下流で水をすくって飲むという意味と、将来を約束するという意味とがかけられており、この和歌では恋の成就が願われている。」(小林忠 「江戸の浮世絵」 2009年 蕘華書院)

という解釈をしています。

「 雨中夜詣」中判錦絵

斜めに細かく引かれた斜線や、激しくなびく着物の裾や吹かれる木々、破れた傘など、風の強い雨の中だということがわかります。

この作品は、女性が何か大切な願い事をするために神社に駆け込む一場面のようにも見えますが、浮世絵研究家の鈴木重三氏がこれは能の演目「」の見立て絵ではないかという指摘をしました。

見立て絵とは浮世絵の表現方法の一つで、当時庶民の一般教養であった平安時代の古典文学や故事・説話などをテーマにし、江戸で有名な人物・風景・小道具などに置きかえて描いたもののことを言います。

「蟻通」は歌人・紀貫之の説話を題材にしたストーリーです。

つまりこの「雨中夜詣」の女性は、宮守りの姿をした蟻通明神だったのです。

江戸で有名な人物に置きかえたということは、「鍵屋」のお仙かもしれませんね。

旅の途中、にわかに日が暮れたとおもいきや、大雨が降ってきて、乗っていた馬が全く動かなくなる。出典: 蟻通 - Wikipedia

(略)宮守りは、それは下馬をしなかったからだという。

貫之が馬に乗っていけない所だったのかと問うと、ここはもの咎めをする蟻通明神の社の神前であり、もしもそれを知ってここを通ったのであれば、命はなかったと言われる。

(略)貫之は今の自分の詠む歌では神慮しんりょに叶いますまいといいつつ、「雨雲の立ち重なれる夜半なれば、蟻通とも思うべきかは」と詠むと、宮守りはたいそう面白いと讃え、そして和歌は素直であることが私心なく、良い歌は全てそうであると言った。

(略)今の貫之の歌もそうであり、その心を感じた故に仮の姿を現したのだと言って鳥居の陰に隠れると、貫之は宮守りが蟻通明神であったことに気がつき、宮守りの姿はかき消すように消え失せた。

つまりこの「雨中夜詣」の女性は、宮守りの姿をした蟻通明神だったのです。

江戸で有名な人物に置きかえたということは、「鍵屋」のお仙かもしれませんね。

「 夕立」中判摺物 明和2年(1765)

黒い雨雲に気づいてあわてて洗濯物を取り込もうとする女性。

しかしあわてすぎて思わず跳ね飛ばしてしまった下駄に気を取られてしまうという日常のワンシーンをリズミカルに描いています。

また、洗濯物がはためく様子には、春信のやわらかな布の表現の上手さがうかがえます。

この「夕立」、実は江戸時代のカレンダーである絵暦なので、洗濯物の模様には「大、二、三、五、六、八、十、メ、イ、ワ、二」と書かれ、帯には「乙、ト、リ」と書かれていることから、明和2年の大の月を示した絵暦であることがわかります。

明和2年はまだ高度な多色摺の技術を持つ職人が少なかったためか、絵師春信と共に彫工・摺工の名前が記されているという点も鑑賞ポイントです。

「 絵本青楼美人合」彩色摺絵本 明和7年(1770)

実在した吉原の遊女166名の姿をひとりひとり多色摺で描いたものです。

春信による絵本の傑作というだけではなく、この作品で摺工たちは実験的に様々な色を作り出し、この作品でしか見られない貴重な色のほかに、その後の浮世絵になくてはならない色というのも作りだしました。

黄色は石黄・鬱金を混ぜ合わせ、青は青花・藍、紫は青花と紅、緑は藍と石黄の混色で表現しています。

茶色や橙色は弁柄ですが、これに丹や石黄・鬱金など複雑な混色で類を見ない茶色・橙色の表現をしています。

色の中でも特に注目に値するものが赤と桃色です。

透明度の高い桃色は紅によるもので、第一巻で多く見られました。

その後2巻、4巻と進むにつれて紅を使うことはなくなり、濃く鮮やかな茜の赤色が使われるようになります。

そして最終巻「雪」で紅による桃色が使われます。

春信や摺工が季節の巡りを表した、粋な計らいだったのかもしれません。

「 鶴上の遊女」中判錦絵 明和中期

中国の故事である鶴に乗って空を飛ぶ仙人費長房に見立て、手紙を読む遊女を描いた見立て絵です。

鑑賞時は鶴の羽に注目してみてください。

この羽は絵具を使わず、きめ出しという方法で表現されています。

きめ出しとは、浮世絵版画の摺の技術のひとつで、画面の一部を浮き出させる技法です。

凹版をつくり、紙を当て裏から刷毛などでたたき出してふくらませます。

これにより、鶴のやわらかな羽が上手く表現され、視覚的にも立体感を楽しめる作品を生み出し、浮世絵界に新しい風を吹き入れました。

おわりに

中性的で、美しく上品な鈴木春信の作品は現代においてもその魅力を感じ取ることができます。

今回、鈴木春信の作品の鑑賞ポイントというテーマで、様々なシリーズ・代表作から一つずつ紹介させていただきました。

他の作品を見るときのポイントや考え方などにも通じるので、ぜひ今までと一味違う鑑賞をお楽しみください。

今や海外でも大人気の浮世絵。海外の美術館などには「国宝級」とも称される、浮世絵の名作が所蔵されていることも珍しくありません。さらに展覧会が開かれれば大盛況。

江戸時代後期の浮世絵師国貞は、初代歌川豊国の門下生です。門下生の中でもとくに役者絵・美人画に優れた才能を発揮し、幕末最高の人気絵師となりました。10代半ばの早い頃から初代豊国に弟子入りし、その才能の片鱗を見た豊国が大いに驚いたという話もあります。

江戸時代後期の浮世絵師国芳は、初代歌川豊国の門下生です。幼少期から絵に興味を持っていた国芳は、北尾重政などの絵師の絵柄をまねて人物描画を練習したと言われています。

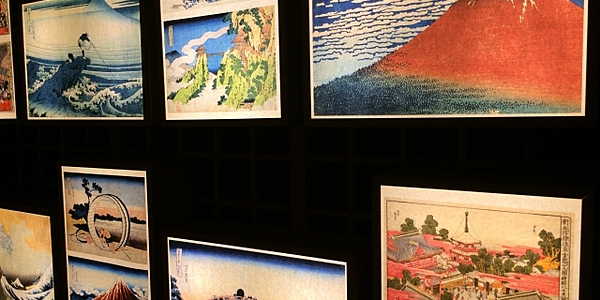

「富嶽三十六景」などで有名な浮世絵師・葛飾北斎。

世界で最も知られた浮世絵師といっても過言ではない葛飾北斎ですが、実は江戸時代後期を代表する奇人としても知られています。

特に引っ越しの回数は、生涯でなんと93回!

彼の奇人ぶりを語るエピソードとしてよく語られます。

葛飾北斎は生涯に渡り、表現を変えて波の絵を何点も描いています。中でも「神奈川沖浪裏(かながわおきなみうら)」は、北斎の傑作「富嶽三十六景(ふがくさんじゅうろっけい)」の一つであり、海外でも広く知られています。今回は、葛飾北斎の描いた波の変遷をたどり、またなぜ葛飾北斎が波の表現を追求したのかについて迫ります。

「富嶽三十六景」で有名な葛飾北斎を支えた娘・葛飾応為をご存知でしょうか?

自分自身も類まれなる絵画の才能を持ち、絵師として生涯を過ごした葛飾応為の画業人生とはどのようなものであったのか、代表作品などと共に見ていきましょう。