うちなんちゅ(沖縄生まれの人)から、”心の楽器”として親しまれてきた「三線」。

優しく響くその音色は、聞くだけで心が癒されます♪

今回は、そんな沖縄文化を象徴する三線をはじめてみたい!という方のために、初心者さん必見の、三線の基本や弾き方、練習方法をご紹介します。

三線を弾くことで、まるで沖縄の雄大な自然に溶け込んだかのような気持ちを味わいましょう。

三線とは

三線とは、沖縄を中心に演奏されている弦楽器の一種です。

中国の「三弦」が伝来し、それが改良されたものであると考えられています。

独特な奏法や哀愁漂うあたたかな音色は多くの人を魅了し、沖縄に広がる青い海と空、そして盛衰の歴史を彷彿とさせます。

三味線に似た形ですが、三味線よりも少し小さく、胴の部分が蛇柄なのが特徴です。

この胴部分には、ニシキヘビの皮を使用するのが伝統とされています。

国 の伝統工芸品に指定された「三線」

三線は平成30年に伝統工芸品として指定されています。

楽器として伝統工芸品に指定されたのは全国で「福山琴」に次ぐ2件目となり、現在の日本では、様々な音楽ジャンルに三線が使用されています。

これから三線を始めようと考えている方にとっては、三線の独特な用語や言い回しに戸惑うかと思われます。

そこで、そんな三線を始めようとしている方に向けて初心者の極意をまとめてみました。

東シナ海と太平洋に囲まれ、日本最南端の有人島が含まれる大小160の島々からなる沖縄県。高温多湿な亜熱帯気候に属し、1年を通して比較的温暖で過ごしやすい地域です。経済産業大臣によって沖縄県の「伝統的工芸品」として指定されている壺屋焼、琉球絣、首里織、琉球びんがた、琉球漆器、三線、八重山ミンサーなど16品目をご紹介します。

三線を始める前に

三線という楽器を始める前に、三線という楽器の難易度についてご紹介いたします。

実は、他の楽器に比べ、三線は覚えることがとても少ないのです。

というのも、三線には左右のポジションというものがほとんどないので、指の位置さえ覚えることができれば、ある程度簡単な曲はあっという間に弾けてしまいます。

しかし、操作がとてもシンプルということは、三線の奥深さを物語っていることにも繋がります。

三線は、引けば引くほど三線の難しさに気付かされ、虜になります。

つまり、簡単な曲程度なら少し練習しただけで弾けるようになりますが、難しい曲になると相当な練習量が必要になってくる、難易度の幅がとても広い楽器が三線なのです。

三線の基本用語を覚えよう!

それでは、三線の専門用語についてご紹介します。

三線の専門用語は、沖縄の独特な名称がついています。

現地の方ではない方は、最初は慣れないかもしれませんが、今からご紹介する専門用語は演奏するときには必須になる用語になりますので、しっかりと覚えるようにしましょう。

三 線の各パーツの名称

三線の各パーツの名称についてご紹介いたします。

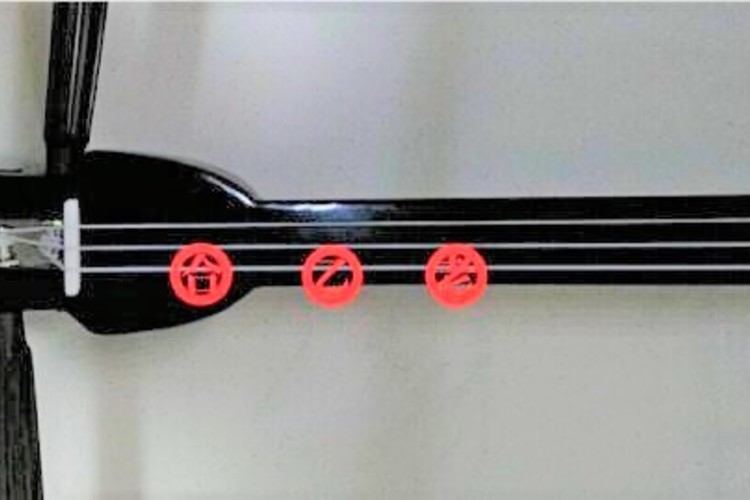

こちらの画像のように糸を巻いているものを糸巻き(カラクイ)、弦のことをチルと言います。

これらは音の音程を調整するためのものです。

弦にも名称があり、画像の上から順に、一の弦を男弦(ウーヂル)、二の弦を中弦(ナカヂル)、三の弦を女弦(ミーヂル)と言います。

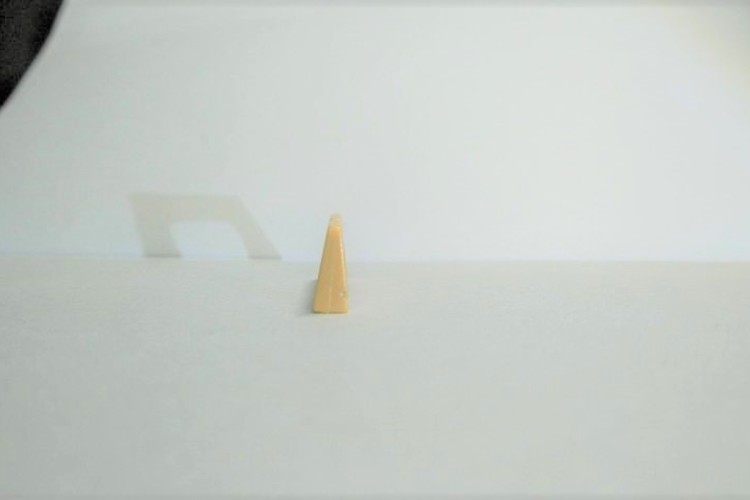

こちらの画像は駒(ウマ)と呼ばれる、三線の弦を本体から離す小さな部品です。

ウマをしっかりと立てないと、美しい三線の音色が響かなくなってしまいます。

ウマは三線には欠かせない部品なのです。

三線を持つ部分を棹(ソー)、三線の下にあるボディから少し出たネックの末端のことを猿尾(ミジアティ)と言います。

ウマの立て方

先ほど紹介しました駒(ウマ)の立て方についてご紹介します。

普段、三線を弾かない時はウマを倒しており、弾く時になったら立てます。

毎回のことですので、正しいウマの立て方はきちんと覚えましょう。

まず、ウマには正確な向きがあります。

正確な向きに立てないと演奏中にウマが倒れ、角が折れてしまう可能性があります。

ウマを真横から見たときに傾斜がついているのが表、傾斜がついていないのが裏、となります(画像では手前が裏)。

ウマを立てるときは表が棹側、裏が猿尾側に来るように立てます。

最近では画像のように裏表が区別できないような形もあります。

このタイプの場合、どちら側にしても問題はありません。

棹と胴の間から指を差し込み、弦(チル)を持ち上げたままウマを立て、その溝に弦(チル)を引っ掛けます。

このとき、猿尾側からみて大体胴体の三分の一の位置にウマを置くと良いと言われています。

また、ウマを調整する際、皮に傷がつく恐れがありますので、引きずらないように気をつけてください。

演奏の基礎知識

バ チの持ち方

三線を演奏するにあたって重要になってくるのが、こちらのバチです。

三線はギターなどの楽器と違い、バチそのものの重さを利用してそのまま下へおろして演奏します。

そんなバチはどうやって持てばいいのでしょう。

こちらの画像のように、人差し指を穴に指して使います。

多くの場合、バチの先端に親指を添える形で演奏します。

バチには正しい角度があり、それは弦に対して90度よりも低い角度、と言われています。

90度ではなく少し斜めにバチを当てないと綺麗な音色が出ません。

普段からバチを当てるときは意識して練習しましょう。

三 線の構え方

さて、次に三線の構え方です。

三線は右手を胴に、左手を棹に持ちます。

この際、棹に手のひらがつかないように気をつけましょう。

手のひらがついていると指を動かしづらくなり、自分の思うような演奏ができなくなります。

三 線を弾くときの姿勢

次に三線を引くときの姿勢です。

三線を引くときの姿勢によって、音色が大きく異なりますので、こちらもしっかりと普段から意識するようにしましょう。

まず、三線の胴体は身体から拳一つ分くらい離して構えましょう。

三線を身体から離さずに、お腹につけた状態だと音が響かなくなります。

次に、三線の位置です。

三線は体の真正面にはおかず、画像のように腰の側に来るように置きましょう。

最後に、頭の位置です。

棹の頭は左肩と同じ高さにしましょう。

練習を続けていくと、自分が気づかない間に三線の頭が下がってくることがあるので気をつけましょう。

工 工四とは

三線には独特な楽譜が存在します。

それが、工工四です。

工工四は弦の弾き方、押さえる指の位置を記しています。

また、楽譜といってもよく聞く「ド・レ・ミ・・」といったような表示ではありません。

こちらの画像のように合や乙、老と書かれたものがそれぞれド・レ・ミにあたります。

工 工四の読み方

ところで、工工四の読み方は何て読むか知っていますか。

「こうこうよん」、ではありません!

こちらも専門用語で、クンクンシーやクンクンシと読みます。

楽譜の名前までしっかりと名称があるのはさすが伝統工芸品、といったところですね。

三線の弾き方

それでは、実際に三線を弾く前に、準備をしていきましょう。

三 線の弦の巻き方

まずは弦(チル)の巻き方です。

カラクイに弦を巻きつけます。

この時に注意してほしいのは、溝のついた台座から垂直になるように、しっかりとまっすぐ巻きつけることです。

この時に丁寧に巻かないと、カラクイが押しにくくなってしまいます。

順番としましては男弦、中弦、女弦の順にカラクイを押し込みます。

三 線の音合わせ(チンダミ)のやり方

次に、音合わせ(チンダミ)です。

いわゆるチューニングです。

三線の音合わせは、基本的には耳で聞いて合わせるのですが、初学者でそこまでできる人は少ないと思います。

なので、最初はチューナーを使って合わせることをオススメします。

最近ではチューニングのアプリもありますので、そちらでも良いでしょう。

まずは基本の本調子に合わせましょう。

C・F・Cが練習に適していると言えるでしょう。

C・F・Cとは、チューニングの種類です。

男弦、中弦、女弦などを回して調整します。

弦 の押さえ方

弦を指で押さえるときは、あまり力を入れずにリラックスして、なるべく指の先端で押さえてください。

この時、指と指の感覚を開けることを意識すると、スムーズに弦を押さえることができます。

また、押さえる場所は先述した工工四における運指※1です。

※1 どの指で引くかという、やり方のこと

弦 の弾き方

最後に弦の弾き方です。

こちらも先述したように、バチを弦に対して垂直に、下におろすように弾きます。

この時、注意してほしいのが、引いた後の弦が振動している時に、バチを弦に当てないということです。

三線の練習方法

ま ずは簡単な曲から挑戦

工工四を見ながらできる簡単な曲に挑戦しましょう。

工工四を配布しているサイトなどもあるので、チェックしてみてくださいね。

最初は「キラキラ星」を練習する方が多いようです。

ある程度できるようになったら、だんだんと難易度を上げていくと良いでしょう。

手 元はあまり見ない

常に手元を見る癖がついてしまうと、人前で披露した時にカッコ悪く見えてしまいます。

指の運びを何度も練習して、手元を見ずに指を運べるようになることが三線上達のコツとなります。

最 初から完璧を求めない

誰でも最初から完璧な人はいません。

人を魅了するような音色を出すプロであれ、最初は素人です。

何度も失敗を繰り返し、何度も練習したからこそ素晴らしい音色が出せるようになるのです。

練習を繰り返して、素晴らしい音色を手に入れましょう!

三 線教室に通う

独学では難しいという方は、三線教室に通ってみるのも一つの手です。

プロに教わることで、上達のスピードがぐんと上がるはずです!

ワゴコロではオススメの三線教室をご紹介していますので、ぜひご覧ください♪

おわりに

いかがでしたでしょうか。

日本の伝統工芸品である「三線」。その音色は人々の情を揺さぶり、幾度となく人々に感動を届けてきました。

ぜひこんな素晴らしい楽器である三線を手にとって、人々を感動させられるように練習しましょう。

三線の上達への道に近道はありません。

三線を楽しむことを忘れないようにしてくださいね!

和楽器とは、古くから日本で演奏されてきた伝統的な楽器のことを指します。和楽器には日本固有の楽器の他、中国などの大陸文化の影響を受けて誕生した楽器もあり、その数は50種類以上。学校の音楽の授業でも、琴(箏)や太鼓に触れることはありますが、和楽器の歴史や魅力については意外と知られていません。

沖縄県はかつて「琉球(りゅうきゅう)」と呼ばれ一つの独立した国でした。

その頃、交流をしていた中国とは親密な関係を築いており、冊封使(さっぽうし)と呼ばれる中国からの使者を琉球で歓待するために、国王が在籍する首里城にて宴を開いていました。

三線は、正しい方法で練習すればすぐに上達することができる楽器です。今回は上達するためのテクニックや、練習のコツについてまとめてみました。ぜひ参考にして、三線を上達させましょう!

三線とは、沖縄に伝わる、三本の弦を持つ小ぶりな弦楽器です。明るさと哀愁の入り混じった深い音色に、自分でも弾いてみたい!と思った人も多いでしょう。ここでは、沖縄の人を魅了し続けてきた三線という楽器の魅力や歴史、種類、実際の始め方などさまざまな面にわたって詳しくご紹介していきます。

冬の沖縄観光モデルコースをご紹介!絶対に外せないオススメ観光スポットやアクティビティ、グルメスポットを2泊3日で満喫できますよ。冬の沖縄観光を楽しむポイント、メリット、注意点もお伝えしているので、最後まで読んで冬の沖縄を目いっぱい楽しんでくださいね♪

沖縄上級者にオススメの穴場・ディープな観光スポットを紹介します。沖縄の大自然を感じられるものから文化や歴史を堪能できるもののほか新テーマパークなど、何度も沖縄を訪れ定番の観光地には行ってしまった方でも楽しめるスポットばかりなので参考にしてみてください!

子連れでも楽しめる沖縄のオススメ観光スポット26選をご紹介!沖縄美ら海水族館、ナゴパイナップルパーク、ホエールウォッチング、マリンスポーツや乗馬、沖縄料理体験のほか、沖縄の綺麗な海を眺めながら楽しめるアクティビティがもりだくさんな場所まで、大人も子供も一緒に楽しめるスポットばかりですのでぜひ最後までご覧ください♪