和楽器の中でも、最近特に人気が集まっていると言われているのが「三味線」です。

その華やかな音は、楽器の中でも他に交わることのない独特の雰囲気を出し、聴く人を惹きつけます。

「聴くだけではつまらない!」と思ったら、自分で弾いてみるのはいかがでしょうか?

自分で触って弾いてみて、更に三味線の魅力を楽しんでください。

とはいっても最初が肝心です。

三味線教室で習う前に知っておきたい情報や、失敗しない教室選び等さまざまな気になるポイントをご紹介します。

三味線の魅力とは

三味線は琉球(沖縄県)から本土に渡り、素材や演奏方法を変えながら、今の形になりました。

特に江戸時代には庶民の楽器として、幅広い層から支持されていました。

当時は、歌舞伎や文楽の伴奏はもちろん、琴(箏)や尺八と合わせた三曲合奏も人気を集めました。

また、地方での祭りなどでも三味線は大きな活躍をしたのです。

時代劇でも「小唄のお師匠さん」の所にお稽古に行く女の子達や、新内流しといって、三味線を弾きながら小料理屋を廻る女性の姿が出てきます。

それほどいろいろな場所で、人々の中に溶け込んだ楽器が「三味線」なのです。

また、現代では華やかなパフォーマンスで世界的にも評価の高い「吉田兄弟」や、人工的に作られた“ボーカロイド”が歌う曲で有名な『千本桜』を「和楽器バンド」が演奏し、人気を集めています。

三味線の魅力は、何と言っても、その多様性でしょう。

姿や形を変えて、時代や場所に合わせて発展してきています。

他の和楽器が「伝統を守る」ことに重点を置く中で、今も昔も自由に変化して進化を続けているのが「三味線」なのです。

和楽器に詳しくない方でも、「三味線を知らない」という方は珍しいでしょう。それほど三味線は、日本人に馴染みの深い楽器です。この記事では、三味線の魅力や歴史、種類のほか、三味線を弾きたいと思ったらどうしたら良いかなどについて解説します。

三味線を習うなら、まずは三味線のジャンルを決めましょう!

三味線にはいくつか種類がありますが、ポピュラーな三味線教室は大きく分けて5つです。

琴 (箏)に合わせる三味線

「箏」、つまり「琴」のことです。

和楽器のお稽古として習っている方の数が最も多く、個人で教えている先生も数多くいらっしゃいます。

筝(琴)教室では「三絃」と表記している場合もありますが、これも「三味線」のことです。

ただし、あくまでも「琴(箏)」がメインです。

すべての琴(箏)教室で三味線を教えてくれる訳ではないので、注意しましょう。

また、習える曲も箏の伴奏となるものが多いです。

「最初に琴(箏)で主旋律を学んでから、三味線を教えます」という先生もいらっしゃいます。

いきなり伴奏を学ぶよりも、旋律を知っていた方がわかりやすいのは確かですが、「三味線をすぐに習いたい!」という方には「お金と時間が勿体ない」と感じるかもしれません。

「琴(筝)とセットでないと三味線が習えない」という決まりは無いので、先生に直接交渉するのも一つの方法です。

ワゴコロでは、三味線も習える琴(箏)教室を紹介しています。

お近くの方は、ぜひチェックしてみてください♪

久松彩子 箏/琴 三味線 十七絃教室のご紹介ページです。

三 味線がメインの長唄

歌舞伎の伴奏から始まったのが「長唄」です。

今では歌舞伎の伴奏だけでなく、長唄として一つのジャンルにもなっています。

その繊細で華やかな音の響きは、和楽器ならではの面白みがあると言えるでしょう。

街を歩いていて「杵屋」との看板を見かけたら、それは長唄のことと思ってください。

注意してもらいたいのは、「長唄」は唄う人と三味線を弾く人、二人でセットということです。

大抵の場合は「唄専門」か「三味線専門」のどちらかのお稽古となります。

将来、自分でも教室を開きたいと考えるなら、最初から両方習うようにしてください。

長唄三味線の家元。初世杵屋勘五郎が、兄といわれる猿若勘三郎(中村勘三郎。中村座の祖)と京都から江戸に移り、活躍したのが始まりです。

さまざまな支流はありますが、長唄界では圧倒的な勢力を誇り、現代に至っています。

ワゴコロでは長唄三味線が習えるお教室を紹介しています。

お近くの方は、ぜひチェックしてみてください♪

粋 な小唄は稽古も個性的

こちらも長唄同様、「唄」と「三味線」に分かれますが、小唄の場合は最初に唄を習い、その後に三味線も習うというパターンが多いようです。

練習方法は教室によって異なりますので、まずは気軽に教室に問い合わせてみてください。

そして小唄の三味線は「撥」を使わず、「つまびき」と言って指先で弾くのです。

唄の伴奏の三味線ですから、あくまでも唄を引き立てるしっとりとした弾き方をしなくてはいけません。

では、「小唄の三味線は簡単なのでは?」と思う方もいらっしゃるかも知れませんが、相手に合わせて楽器を奏でるというのは、大変な技術が必要とされるので、小唄の三味線もやればやるほど難しいものなのです。

ワゴコロでは小唄三味線が習えるお教室も紹介しています。

お近くの方は、ぜひチェックしてみてください♪

津 軽三味線は意外と教室が少ない

数年前に三味線ブームを作ったと言われるのが「津軽三味線」です。

豪快なその音は、大道芸として人を集めたというそのスタイルに由来します。

しかし、人気があるのに、津軽三味線を習う場所は意外と少ないのです。

これは、習い事としての歴史の浅さが原因と言えるでしょう。

大道芸として発達した津軽三味線は、武家の子女が習う「琴(箏)」や華やかな舞台で弾かれる「長唄」、御座敷芸として人気の高い「小唄」とは違い、生きるための辛い厳しい芸であり、決して趣味や教養の一つではなかったのです。

習い事として津軽三味線が始まったのは昭和30年代のため、現在でも教えてくれる教室は少ないです。

津軽三味線についてより詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。

三味線というと20年前に一世風靡し、その後も世界的に活躍している吉田兄弟の舞台を思い浮かべる方も多いでしょう。豪快で繊細。聞いている人々を引きこむ魅力がそこにはあるのです。本記事では、人々を魅了して止まない津軽三味線について、ご紹介いたしましょう。

また、ワゴコロでは津軽三味線が習えるお教室も紹介しています。

お近くの方は、ぜひチェックしてみてくださいね♪

初心者から始める津軽三味線Salon 彩葉のご紹介ページです。

和響 津軽三味線教室のご紹介ページです。

民 謡に合わせる三味線

昭和の時代に一大ブームとなったのが民謡ですが、同時に民謡の三味線も脚光を浴びました。

今でも唄や三味線を一緒に習える教室は多々あります。

定番の「黒田節」や「りんご節」は人気です。

とは言っても、民謡はその地方に密着した唄ですから、人気も地域によって大きく変わります。

民謡の唄が人気のない地域であれば、三味線の教室を探すのも難しいかも知れません。

まずは自分で「どんなジャンルの三味線を習いたいか」を決めましょう。

漠然と「三味線を教えてください」と教室に尋ねて行っても、すべてのジャンルをしっかり教えられる先生は、ほぼいらっしゃらないでしょう。

「とりあえず、三味線なら何でも良い」というのは、時間とお金の無駄となりますから、事前に三味線のリサーチをしてみてください。

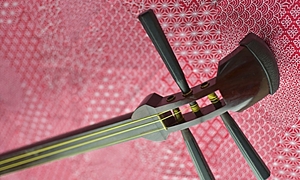

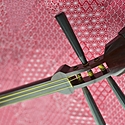

三味線の基本は「かまえ」と「撥さばき」です。

これは最初に癖が付くもので、一度付いた癖はなかなか取れません。

そして、この「かまえ」と「撥さばき」は、三味線のジャンルによって大きく違いますから、「なんの三味線でも良い」といって始めるのはオススメしません。

三味線のジャンル(種類)や、それぞれの有名な曲などを紹介した記事がありますので、習いたい三味線を見つける参考にしてみてください。

最近では、三味線や和太鼓を演奏するロックバンド“和楽器バンド”が人気を集めていることもあり、聴くだけではなく「三味線を自分で弾きたい!」という方も増えてきました。では、三味線を始めてみたい場合、何から準備をすればいいのでしょうか?今回は、三味線の種類(太棹・中棹・細棹)とその特徴についてご紹介します。

日本の伝統楽器の中でも、特に庶民に人気だったのが三味線です。とは言っても、和楽器に触れることも少なくなった現代。「三味線に興味はあるけれど、どんな曲があるのか分からない!」そんな方も多いかもしれません。今回はジャンル別に三味線で有名な曲とオススメの曲、練習に最適な曲をご紹介します。

ジャンルが決まったら、自分に合った三味線教室を探そう!

三味線の教室は、「個人教室」と「カルチャーセンター」、そして「地域のサークル」のいずれかが一般的です。

個 人教室

「個人教室」は、月謝があります。

教室によって違いますが、基本的に集団レッスンよりも高い場合が多いです。

もちろん、丁寧に個人個人に合わせて教えてもらえるので、「本格的に習いたい」という方にはオススメです。

カ ルチャーセンター

「まずは三味線に触れてみたい!」という方にオススメなのが、「カルチャーセンター」です。

ただし、カルチャーセンターにも『グループレッスン』と『個人レッスン』に分かれる場合があります。

個人レッスンは、個人教室と同じくマンツーマンで教えてくれますが、費用はその分割高になるのが一般的です。

グループレッスンは、数人で一緒にレッスンを受けますから、レッスン料もリーズナブル。

分からないところは、先生だけでなく先輩の生徒さんから教えて貰える場合もあります。

問題は、「自分のペースで授業は受けられない」ということです。

上手な方達のグループに入ってしまうと、自分が出来ても出来なくても曲が仕上がってしまいます。

未消化のまま次々に課題曲が変わり、結局自分一人で弾ける曲はない・・・・・・なんてことも珍しくありません。

地 域のサークル

「地域のサークル」は、何と言っても安いことが嬉しいポイントです。

会費や場所代だけで済む場合もあるでしょう。

残念ながらクオリティーには、サークルによって差が出ます。

一度入会すると、近所で行われているだけに脱会は難しいかもしれませんから、入る前にしっかり見学をして、指導者がいるかどうかなどチェックしましょう。

三味線教室の月謝はどれくらい?三味線の値段は?

三 味線教室の月謝

三味線教室の月謝はどのくらいかかるものなのでしょうか?

これも教室により異なるため、具体的な金額をお知らせするのは難しいです。

個人教室なら1回3,000~6,000円、カルチャーセンターなら1回2,000~5,000円を目安にしてください。

これに1ヶ月に通う回数を掛けると、分かりやすいでしょう。

三 味線の値段

楽器は最初から用意するのではなく、先生が決まってから先生に相談して購入することをオススメします。

三味線はいくつか種類があるため、先走って勝手に買うと、使いにくい場合がありますから注意してください。

三味線も本皮のものは高く、合成の皮を使うと安く済みますし、太鼓の大きなものを使う津軽三味線用の太棹三味線は高額で、長唄などの細棹の三味線は比較的求めやすい値段のものもあります。

日本人の身近な和楽器、三味線。「興味はあるけれど、生演奏の三味線を聴くには何処に行ったら良いの?」「実際に自分で三味線を弾くとしたら何から始める?」そんな方も多いでしょう。今回は、三味線の値段はいくらくらいなのか、また、三味線の種類別に三味線体験やライブなど三味線を聴ける場所、三味線で有名な曲についてご紹介いたします。

発表の機会はどんな時?

これも習っている先生によって大きく違います。

家元関係の発表会に出られる先生なら、大きな舞台も経験できます。

また、地域の邦楽関係の教室に所属している場合も、市民文化祭などに参加できるでしょう。

人前で弾くのは恥ずかしいと思うかも知れませんが、「練習100回よりも本番1回」と言われるほど、発表会に出ることは上達する大きなチャンスなのです。

機会があったら、勉強のつもりでエントリーしてみてください。

おわりに

三味線は思ったよりも難しい楽器です。

絃が三本しかないからこそ、自分で音を作り出していかなくてはいけないし、絃は伸びやすいので音も安定しません。

だからこそ、やりがいもあるのです。

難しいからといってすぐに諦めてしまうのではなく、ちょっと長い目で続けてみましょう。

とっても面白い世界が開けますよ。

三味線に興味があるのなら、自分で演奏してみましょう。確かに三味線は、扱うのが難しい楽器ですが、やってみたらあなたに向いているかも知れませんよ。今回は、和楽器の中でも広く親しまれている「琴(箏)」に合わせる三味線の弾き方について初心者の方が覚えておきたいコツや基礎知識を、写真・動画とともに解説します。