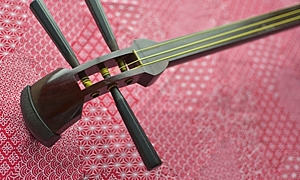

日本に古くから伝わる三味線。

自分で演奏するだけでなく、「歌舞伎」や「浄瑠璃」の伴奏にも使われ、昔は人々の生活にも溶け込んでいました。

「興味はあるけれど、簡単に習えるの?」

そんな風に思っている方も多いでしょう。

今回は初心者の方向けに、三味線の基本知識や付属品の用途と説明などの情報をお伝えします。

三味線の歴史

三 味線のルーツは「三線」

沖縄や鹿児島県の奄美地方には、今も民族楽器として盛んに演奏されている「三線」があります。

これが「三味線」のルーツとなるのです。

もともとは、中国の楽器・サンゲン(三弦)があり、これが琉球(今の沖縄県)に伝わって改良され、三線となりました。

その後、三線が本土に渡った時に、胴がニシキヘビから猫皮や犬皮※へと替わり、撥も爪タイプから琵琶の撥と同じタイプになったと言われています。

※現在使われている三味線の皮は、合成のものも増えてきました。

三 味線は江戸時代に発展し、完成

三味線は江戸時代には庶民の楽器として人気を集め、さまざまな文化として発展していき完成しました。

歌舞伎や文楽の伴奏として使われるだけでなく、長唄・箏曲・民謡などにも広がりをみせ、邦楽にはなくてはならない楽器となり、現在にいたります。

また、青森から生まれた「津軽三味線(つがるじゃみせん)」は、その華やかな音色とパフォーマンスで、現代では世界的にも人気を集めています。

三味線というと20年前に一世風靡し、その後も世界的に活躍している吉田兄弟の舞台を思い浮かべる方も多いでしょう。豪快で繊細。聞いている人々を引きこむ魅力がそこにはあるのです。本記事では、人々を魅了して止まない津軽三味線について、ご紹介いたしましょう。

三味線の種類・ジャンル

三味線と一口に言ってもいくつか種類があり、ジャンルによって使うタイプが分かれます。

三味線の種類は大きく分けて3つで、棹の太さで区別されます。

とは言っても、単純に棹が変われば良いという訳ではありません。

棹が太くなれば音を出す「胴」の部分も大きくなり、音も大きく低くなります。

逆に棹が細くなれば胴も小さくなり、音も高音域となっていくのです。

更に、ジャンルが違えば、撥も替わりますから注意しましょう。

最近では、三味線や和太鼓を演奏するロックバンド“和楽器バンド”が人気を集めていることもあり、聴くだけではなく「三味線を自分で弾きたい!」という方も増えてきました。では、三味線を始めてみたい場合、何から準備をすればいいのでしょうか?今回は、三味線の種類(太棹・中棹・細棹)とその特徴についてご紹介します。

三味線の構造

三味線は「胴」と呼ばれる太鼓の部分を、撥で叩いて音を出します。

「三つの味のある線(絃)」と書く「三味線」。

その名の通り、絃は3種類が別々に使われていて、太さも分かれます。

一番太い糸は「一の糸」と呼ばれて低音となり、真ん中の糸は「二の糸」で中音をカバーするのです。

さらに、一番細い糸が「三の糸」で高音を奏でます。

この3本の絃が棹に張られていて、左手で勘所と呼ばれるポイントを押さえて、音程を調律するのです。

糸は3本別々の糸巻き※に巻かれ、棹と胴を通って「根緒」と呼ばれるストッパーに結びます。

※糸巻きで糸の緩みの調整を行います。

ワゴコロでは、三味線の部位名称について紹介している記事がありますので、ぜひ合わせてご覧ください♪

和楽器に詳しくない方でも、「三味線を知らない」という方は珍しいでしょう。それほど三味線は、日本人に馴染みの深い楽器です。この記事では、三味線の魅力や歴史、種類のほか、三味線を弾きたいと思ったらどうしたら良いかなどについて解説します。

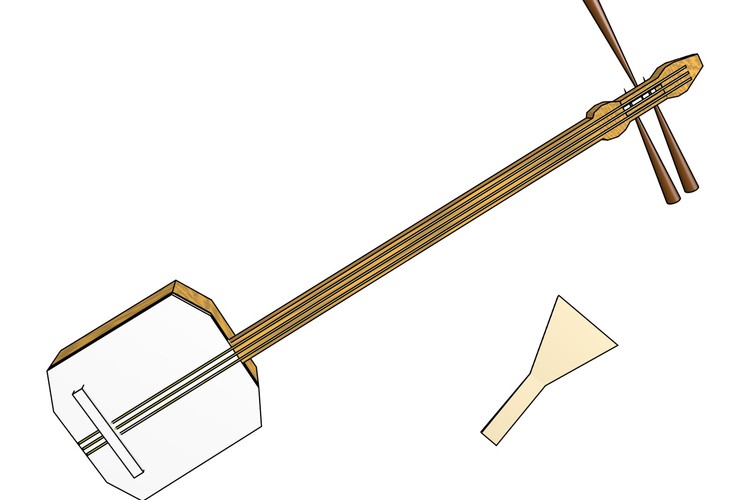

三味線に使う付属品

ここからは、三味線に使う付属品についてご紹介します。

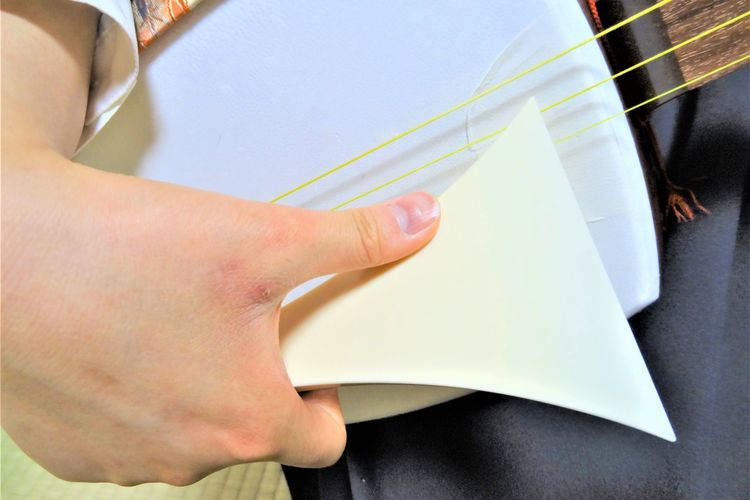

三味線に使う付属品として、一番重要なアイテムは「撥」です。

これもジャンルや曲によってさまざまとなりますが、一般的には「テンポの速い曲を弾く時は小さな撥」「艶っぽい曲を優雅に弾くなら大きな撥」と覚えると分かりやすいでしょう。

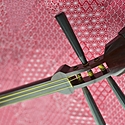

三味線には「駒」も付き物。

駒には溝が三カ所あり、一番深い溝は一の糸を掛け、真ん中は二の糸、一番浅い溝には三の糸を掛けます。

演奏する際は、左手が動きやすいようにする「指かけ(指すり)」を左指に付けます。

三味線のお稽古には、三味線・撥・駒・指かけを揃えれば大丈夫です。

その他に「三味線ケース」や、三味線の棹を拭く「つや布巾」、三味線を固定させる「膝ゴム」などもありますから、少しずつ揃えていってください。

三味線と付属品が揃ったら、実際に演奏をしてみましょう。

ちょっとしたコツが分かれば、どんどん楽しくなりますよ♪

ポイントは、「姿勢」と「チューニング」です!

三味線の弾き方については下記の記事で細かくまとめているので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

三味線に興味があるのなら、自分で演奏してみましょう。確かに三味線は、扱うのが難しい楽器ですが、やってみたらあなたに向いているかも知れませんよ。今回は、和楽器の中でも広く親しまれている「琴(箏)」に合わせる三味線の弾き方について初心者の方が覚えておきたいコツや基礎知識を、写真・動画とともに解説します。

お手入れ(メンテナンス)方法や保管方法

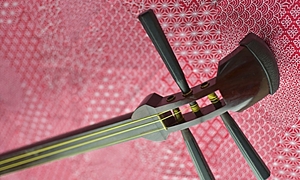

サ ワリの取り扱い

三味線の独特な音の響きは、「サワリ」にあると言われています。

サワリとは、一の糸の棹にだけ付いている溝のことで、この溝に一の糸が触れることで、特徴的な音が響き渡るのです。

サワリは、糸巻近くにありますが、このサワリの溝がしっかりしていないと、音が綺麗に共鳴しません。

三味線をしまう時は、サワリの溝が崩れないように丁寧に扱ってください。

三 味線の保管について

三味線は繊細な楽器です。

ちょっとした環境の変化でも、胴に張った皮が破れてしまいます。

「張り替えた皮が、すぐに破れてしまった」なんてことは、珍しい話ではありません。

そのようなことが起こらぬよう、また三味線のコンディションを保つためにも、まずは保管の仕方が大事なのです。

三味線は陽が当たる場所に置きっぱなしにしない

南向きの太陽光が良く当たる部屋に三味線を置きっぱなしにするのは危険ですから止めましょう。

保管場所は高温多湿を避ける

陽光を避けると言っても、湿気の多い浴室近くが良い訳ではありません。

三味線は、温度や湿度には細心の注意を払う必要があります。

高温多湿を避けるようにしましょう。

意外かもしれませんが、家族が出入りして空気が常に循環している居間などは、三味線にとっても居心地の良い場所で、三味線の保管にはオススメです。

三味線の購入・修理時にもらえるビニールをうまく活用する

三味線を購入したり修理したりした時に、和紙とビニールに包まれて戻ってきますが、これが皮を守るポイントにもなります。

「和紙はそのまま使うけれど、ビニールは捨ててしまう」という方も多いでしょうが、このビニールも大切なのです。

ビニールが外気から三味線を保護してくれるので、すぐにゴミとして捨てたりしないで、三味線をそのまま包んで、空気が入らないようにシッカリ結んでください。

撥の保管も気をつけよう

撥の保管にも注意が必要です。

プラスチックなどなら問題ありませんが、べっ甲を使った撥は虫食いにあいやすいのです。

「大切な撥だから、しっかり仕舞う」というのは良いことですが、べっ甲に付く虫は暗闇が好きだと言われています。

引き出しやケースの中は暗く、虫の大好きな場所ですから、できれば普段は明るい場所に撥を置いておいてください。

ケースに入れっぱなしにする場合は、防虫剤を入れておきましょう。

三味線の調弦方法

三味線は絃が3本しかありませんので、音域も狭い楽器です。

音の幅を広げるために、たくさんの調弦※方法がありますが、基本は3種類です。

※調弦:絃をチューニングすること。

まずは基本と言われる「本調子」。

一の糸を「シ」、二の糸を「ミ」、三の糸を一の糸のオクターブ上の「シ」にします。

次は、「二上がり」です。

本調子から二の糸を一音上げます。(ミ→ファの♯)

3種類目の「三下がり」は、本調子から三の糸を一音下げます。(シ→ラ)

音が変われば、左手で押さえる場所も変わるので、頭の切り替えが必要となります。

上級の曲となると、曲の途中で調弦を変えるので、本当に難しいのです。

また、この本調子・二上がり・三下がりは、三線でも使う調弦名です。

何百年経っても、変わらないところは変わらないのが、邦楽の魅力の一つと言えます!

おわりに

三味線はジャンルも広く、区別も難しいかも知れません。

少しでも興味があり「弾いてみたい」と思われたなら、まず「何の三味線が好きか」を探してみましょう。

一番良い方法は、さまざまな三味線の舞台を見るということです。

長唄なら迫力のある「勧進帳」、津軽三味線なら基本中の基本「津軽じょんがら節」がオススメ。

箏曲なら山田流でも生田流でも良いですが、三味線と琴(箏)・尺八の三曲合奏がオーソドックスなものです。

打楽器の要素も含んでいる派手な曲が良いか、しっとりした優しい心にしみる音が好きなのか・・・・・・

三味線によって雰囲気は大きく変わりますから、いろいろ聴いてみてください。

日本人の身近な和楽器、三味線。「興味はあるけれど、生演奏の三味線を聴くには何処に行ったら良いの?」「実際に自分で三味線を弾くとしたら何から始める?」そんな方も多いでしょう。今回は、三味線の値段はいくらくらいなのか、また、三味線の種類別に三味線体験やライブなど三味線を聴ける場所、三味線で有名な曲についてご紹介いたします。

この記事では、これから三味線教室に通いたいという方に向けて、三味線教室で習う前に知っておきたい情報や失敗しない教室選びのポイント、月謝、三味線の値段について解説します!

また、ワゴコロ編集部オススメの三味線教室もご紹介しています♪

日本の伝統楽器の中でも、特に庶民に人気だったのが三味線です。とは言っても、和楽器に触れることも少なくなった現代。「三味線に興味はあるけれど、どんな曲があるのか分からない!」そんな方も多いかもしれません。今回はジャンル別に三味線で有名な曲とオススメの曲、練習に最適な曲をご紹介します。