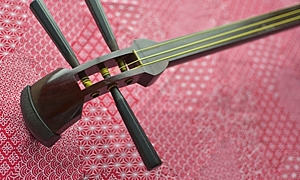

日本人の身近な和楽器、三味線。

吉田兄弟の津軽三味線パフォーマンスは世界でも評価されていますが、料亭や旅館などのお座敷で芸者さん達が踊りや唄と一緒に演奏する艶っぽい粋な三味線も見逃せません。

また歌舞伎や人形浄瑠璃の伴奏として演奏される三味線も魅力的です。

「興味はあるけれど、生演奏の三味線を聴くには何処に行ったら良いの?」「実際に自分で三味線を弾くとしたら何から始める?」そんな方も多いでしょう。

一言で三味線といってもいろいろな種類があり、種類によって三味線は弾き方、音色、雰囲気が大きく違いうのです。

今回は、三味線の値段はいくらくらいなのか、また、三味線の種類別に三味線体験やライブなど三味線を聴ける場所、三味線で有名な曲についてご紹介いたします。

三味線にご興味のある方は、ぜひ、参考にしてくださいね。

三味線の値段は?どこで買うことができるの?

三 味線の値段はいくらくらい?

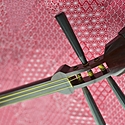

三味線の値段は、初心者練習用なら5~10万円、これに撥や駒、ケースの他に細かい付属品が付きます。

また、猫の皮の方が、犬皮よりも高くなります。

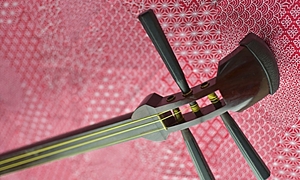

棹に使用される木にも種類があり、花林※は初心者向け、紫檀は中級者向けでリーズナブルですが、紅木となるとお値段もグンとアップするので上級者向けとなります。

紅木は黒褐色 で硬い高級木材で、インドなどから輸入されていますが、ワシントン条約対象の銘木(希少価値のある木)のため、価格は上昇を続けているのが現状です。

最近は、合成皮やプラスティックの棹などで作られる三味線も出てきました。

合成素材の方が安くて初心者は求めやすいかも知れませんが、音色は自然素材のものとは大きく異なりますから、ご注意ください。

※ 花林:花梨とは違い、花林は東南アジアに生息する大きな木。

三 味線はどこで買うことができるの?

三味線は、どこで買えばいいのでしょうか。

自分が欲しい三味線を買うために、これから紹介する2つのポイントを押さえておきましょう。

ポイント①三味線の種類を知る

まずは、三味線の種類を知りましょう。

三味線には「太棹」「中棹」「細棹」 があり、どんなものを弾きたいかで、三味線の種類も変わります。

津軽三味線や人形浄瑠璃なら「太棹」、民謡や小唄は「中棹」、長唄は「細棹」となるのです。

ワゴコロでは、三味線の種類について紹介している記事がありますので、詳しくはこちらをご覧ください。

和楽器に詳しくない方でも、「三味線を知らない」という方は珍しいでしょう。それほど三味線は、日本人に馴染みの深い楽器です。この記事では、三味線の魅力や歴史、種類のほか、三味線を弾きたいと思ったらどうしたら良いかなどについて解説します。

最近では、三味線や和太鼓を演奏するロックバンド“和楽器バンド”が人気を集めていることもあり、聴くだけではなく「三味線を自分で弾きたい!」という方も増えてきました。では、三味線を始めてみたい場合、何から準備をすればいいのでしょうか?今回は、三味線の種類(太棹・中棹・細棹)とその特徴についてご紹介します。

ポイント②どんな三味線を習いたいのかを決める

次に、どんな三味線を習いたいのかを決めて、先生を探しましょう。

先生が決まれば、その先生が使っている楽器店から三味線を購入するのが一番簡単です。

お教室探しの際は、ぜひこちらの記事もご参考になさってください。

この記事では、これから三味線教室に通いたいという方に向けて、三味線教室で習う前に知っておきたい情報や失敗しない教室選びのポイント、月謝、三味線の値段について解説します!

また、ワゴコロ編集部オススメの三味線教室もご紹介しています♪

三味線の皮は、ちょっとした湿度や室温の変化で切れてしまうことも珍しくありません。

日々のメンテナンスが重要なのです。

そんな時に気軽にお願いできるのが、日頃からお付き合いのある楽器店となります。

ネットオークションやリサイクルショップでも、三味線が売り物となっている場合があります。

三味線は繊細な楽器ですから、せっかく購入しても中古品の場合は多額の費用を掛けて修理しなくては使えない場合もあるので注意してください。

三味線のお手入れ(メンテナンス)方法や保管方法については、こちらの記事でも取り上げています♪

日本に古くから伝わる三味線。自分で演奏するだけでなく、「歌舞伎」や「浄瑠璃」の伴奏にも使われ、昔は人々の生活にも溶け込んでいました。「興味はあるけれど、簡単に習えるの?」そんな風に思っている方も多いでしょう。今回は初心者の方向けに、三味線の基本知識や付属品の用途と説明などの情報をお伝えします。

三味線体験するなら

津 軽三味線体験

津軽三味線を体験したいなら、オススメは津軽三味線発祥の地、「青森・津軽地方」での体験です。

「津軽三味線体験ツアー」も東北観光とセットで旅行会社から定期的に企画されていますから、チェックしてみてください。

津軽三味線会館(青森県五所川原市)

「津軽三味線会館」でも、津軽三味線のミニ体験が行われています。

興味のある方は、電話でお問い合わせしてみてください(要予約・7日前まで)。

※令和5年(2023年)3月末まで、津軽三味線体験の提供を休止中

三味線屋さん・三味線店を探す

意外と思われるかも知れませんが、津軽三味線は習いたい方が多い割に、習える教室は少ないのです。

それは「青森」が発祥で、ここ数十年で人気が全国区に広がったという背景があるからでしょう。

もし「津軽三味線を体験したいけれど、自宅から通える所で教室が見つからない」というなら、「三味線屋」さんを探してみてください。

お教室を紹介してくれるだけでなく、初心者程度の指導なら三味線店で教えられるというところもあります。

お店で体験してから、本格的に続けたいと思ったら次のステップに進むと無理がないかも知れません。

なお、ワゴコロでは津軽三味線が習えるお教室を紹介しています。

お近くの方は、ぜひチェックしてみてください♪

初心者から始める津軽三味線Salon 彩葉のご紹介ページです。

和響 津軽三味線教室のご紹介ページです。

人 形浄瑠璃体験

平成15年(2003年) にユネスコの無形文化遺産となった人形浄瑠璃は、人形と太夫(語り手)と三味線が揃って完成するもの。

三味線だけをお稽古する場を探すのは、難しいようです。

体験できるのは文楽関係者が行うワークショップ。

ここなら人形使い太夫、そして三味線の体験もできるとのことですから、「国立文楽劇場」などを検索してみましょう。

ユネスコは、国際連合教育科学文化機関(United Nations Educational Scientific and Cultural Organization)のことです。本記事では、日本で登録されているユネスコ無形文化遺産を一覧でご紹介します。

長 唄・小唄の体験

江戸時代から続く庶民の楽器・三味線には、さまざまなお稽古場が日本各地にあります。

HPやカルチャーセンターで見つけることもできますが、なかなか見つからない場合は、楽器店で尋ねるのも良いでしょう。

また三味線には発表会が付き物ですから、発表会の引き出物に使うような高級和菓子を売っている地元の老舗和菓子屋さんや呉服店、花屋さんを訪ねると意外な情報も集まるかも知れません。

今は、長唄・小唄などお稽古場で体験をさせてくださる場合も多いですから、一度直接連絡してみましょう。

ワゴコロでは小唄・長唄三味線が習えるお教室を紹介しています。

お近くの方は、ぜひチェックしてみてください♪

三味線に興味があるのなら、自分で演奏してみましょう。確かに三味線は、扱うのが難しい楽器ですが、やってみたらあなたに向いているかも知れませんよ。今回は、和楽器の中でも広く親しまれている「琴(箏)」に合わせる三味線の弾き方について初心者の方が覚えておきたいコツや基礎知識を、写真・動画とともに解説します。

三味線が聴きたくなったら

津 軽三味線

①津軽三味線のライブ・演奏会

現代津軽三味線の第一人者といったら「吉田兄弟」ですよね。

他にも、津軽三味線全国大会歴代A級チャンピオンとなった木乃下真市や津軽三味線全国大会で2連覇のいばらき大使・上妻宏光など、津軽三味線演奏者の演奏スケジュールはHPで検索できます。

②津軽三味線の大会

青森県では、津軽三味線の大規模な大会が催されます。

青森市で開催される「津軽三味線日本一決定戦」、弘前市の「津軽三味線世界大会(旧大会名 津軽三味線全国大会)」、五所川原市の「津軽三味線全日本金木大会」が三大大会と言われて、一般公開されていますから見比べると楽しいでしょう。

③本場・青森で津軽三味線を聴けるところ

本場・青森で津軽三味線が常時聴けるところと言えば、「津軽三味線会館」(五所川原市金木町 )、「津軽藩ねぶた村・山絃堂」(弘前市)、「津軽三味線観光会館」(十和田市)、「青森県観光物産館」(青森市)などがあります。

また「もっと地元の生の津軽三味線を感じたい」というなら、民謡酒場もオススメです。

郷土料理と地酒を味わいながら修業中の若手演奏家の音を聴くのも津軽ならではの楽しみと言えますよ。

人 形浄瑠璃

人形浄瑠璃は、太夫と呼ばれる語り手と伴奏となる太棹の三味線(義太夫三味線 )、そして人形が一つの舞台を作り上げる総合芸術とも言われています。

人形浄瑠璃と言うと人形にばかり目が行くかも知れませんが、人形達の心や情景・雰囲気を表す効果音楽を三味線一人で担うために、人形浄瑠璃において三味線は無くてはならないものなのです。

国立文楽劇場が大阪にあり、定期的に上演されていますし、東京を含め日本各地での地方公演も見ることが出来ます。

江戸時代から続く伝統芸能、人形浄瑠璃(文楽)の人気が再び盛り返しつつあります。大阪の国立文楽劇場の年間観客動員数は平成24年(2012年)度以降、6年連続で10万人を突破する盛況ぶりです。今回はそんな人形浄瑠璃(文楽)についてもっと知りたい!という方のために、人形浄瑠璃と文楽について詳しくご紹介します!

淡路島・徳島の人形浄瑠璃

郷土芸能としての人形浄瑠璃も見逃せません。

淡路島(兵庫県)にある「淡路人形浄瑠璃」を鑑賞するなら、南あわじ市の「淡路人形浄瑠璃館(大鳴門橋記念館内)」で定期公演が催されています。

淡路島のお隣にある鳴門市(徳島県)の人形浄瑠璃も「阿波人形浄瑠璃」として人気です。

「徳島県立阿波十郎兵衛屋敷」では、実際にあった徳島藩のお家騒動「傾城阿波の鳴門」などが上演されています。

両者の違いは、淡路人形浄瑠璃がプロの洗練された興行で行われたのに対し、阿波人形浄瑠璃は野外の農村舞台で農民が自分達のために公演した素朴なもの。

2つをそれぞれ見るのも面白いでしょう。

こちらの記事では、より詳しく淡路島・徳島市の人形浄瑠璃について紹介しています♪

兵庫県の淡路島や四国の徳島市に観光旅行に行ったら、ぜひ足を延ばして人形浄瑠璃を見に行ってください。「人形浄瑠璃なんて知らない」「見たこともないし、興味もない」という人でも、30分から45分の短い上演時間と手ごろな料金で気軽に楽しむことができます。

長 唄

歌舞伎音楽として発展してきたのが「長唄」です。

今でも歌舞伎の中でも演奏されますし、各舞踊会や演奏会など幅広い場所で弾かれます。

特に「鳴り物」と言って笛・小鼓・大鼓・太鼓などを入れると華やかとなることから、ファン人口も意外と多いのが長唄なのです。

オススメなのは「手妻」の舞台で聴くことができる三味線です。

手妻とは江戸時代から続く奇術・マジックのことですが、藤山新太郎氏の一門が興業として行っています。

ちぎった紙を扇子であおいでいるうちにツガイの蝶となって戯れる術や華やかな水芸などのイリュージョンは人々を魅了しますが、そこで演奏される生三味線は圧巻なのです!

舞台中に長唄三味線だけのパフォーマンスもあり、見応え・聴き応えも充分。

三味線だけでも一見の価値がある舞台ですよ。

日本国内はもとより海外にも幅広いファンを持つマジシャンで、手妻の第一人者と言われています。

昭和63年(1988年)、平成6年(1994年)、平成10年(1998年)には文化庁芸術祭賞を受賞していますが、同賞を3度受賞は初めての快挙です。日本各地で公演を行っていますので、スケジュールを確認したい方は下記サイトを確認してみてください。

興業によっては、三味線演奏はない場合もあります。

小 唄

江戸を中心に広がっていった小唄は「四畳半の芸」とも呼ばれるほど、本来は小さなお座敷でしっとりとささやくように唄われ、三味線も大きな音を出さずに「つまびき」といって指だけで演奏するものです。

唄のテーマも男女の色恋を中心にしたものが多く、江戸の粋・艶・華の世界観を持っているのです。

今ではお座敷ではなく、劇場で演奏されるようになりましたが、その個性から小劇場や小舞台を使うことが多いことから、身内だけに公開となる場合がほとんど。

聴きたいと思ったら、小舞台劇場をチェックしてみてください。

三味線で有名な曲

津 軽三味線

津軽三味線の王道曲といったら「津軽じょんがら節」でしょう。

その他にも「津軽よされ節」「小原節」などです。

ただし津軽三味線の醍醐味は個性と即興ですから、同じ曲でも同じ演奏者でも、その時その時で雰囲気が大きく違う場合があります。

二度と聴くことが出来ない演奏・・・・・・それが津軽三味線の魅力でもあります。

三味線というと20年前に一世風靡し、その後も世界的に活躍している吉田兄弟の舞台を思い浮かべる方も多いでしょう。豪快で繊細。聞いている人々を引きこむ魅力がそこにはあるのです。本記事では、人々を魅了して止まない津軽三味線について、ご紹介いたしましょう。

人 形浄瑠璃

人形浄瑠璃なら近松門左衛門の「曽根崎心中」が有名です。

他にも「冥途の飛脚」や「義経千本桜」「仮名手本忠臣蔵」が人気と言えます。

人形浄瑠璃は三味線でその場の状況や人形達の心の動きを表現しますが、三味線が太棹で音が低いことから、これらの抑制された繊細できめ細やかな表現が必要な演目にはピッタリなのです。

人形浄瑠璃と聞くと、「お上品でお堅いもの」と敷居が高いように思う方も多いのではないでしょうか。しかし、もともと庶民の娯楽だった人形浄瑠璃が、面白くないはずがありません。現代を生きる私たちにも十分共感できる思いが人形に託されて、より熱く激しく、華麗に演じられます。

長 唄

長唄は、叙景的なものから叙情的なものもあります。

歌舞伎だけでなく能や狂言、箏曲、浄瑠璃、民謡をテーマにしたものも多く、曲数は数えきれません。

その中でも代表的なものは「娘道成寺」「黒髪」「秋の色草」などですが、オススメは「勧進帳」。

源義経と武蔵坊弁慶が関所を通り抜ける際に、弁慶がさまざまな機転をきかしてその場を切り抜けるという話ですが、何と言っても曲が華やかなのです。

特にラストに向けての演奏は盛り上がり、一度聴いたらやみつきになるとも言われています。

日本の伝統楽器の中でも、特に庶民に人気だったのが三味線です。とは言っても、和楽器に触れることも少なくなった現代。「三味線に興味はあるけれど、どんな曲があるのか分からない!」そんな方も多いかもしれません。今回はジャンル別に三味線で有名な曲とオススメの曲、練習に最適な曲をご紹介します。

おわりに

いかがでしたか?

三味線は大きな音が出るために、今の都会の住宅事情には合わないと思う方も多いですが、「偲び駒」と言って、音の大きさを押さえる練習用の駒もありますから安心です。

興味があるなら、まずは一歩踏み出してみましょう。

まずは聴きに行って好きな音色を確認し、演奏体験してみてください。

新しい世界が広がるかも知れませんよ。