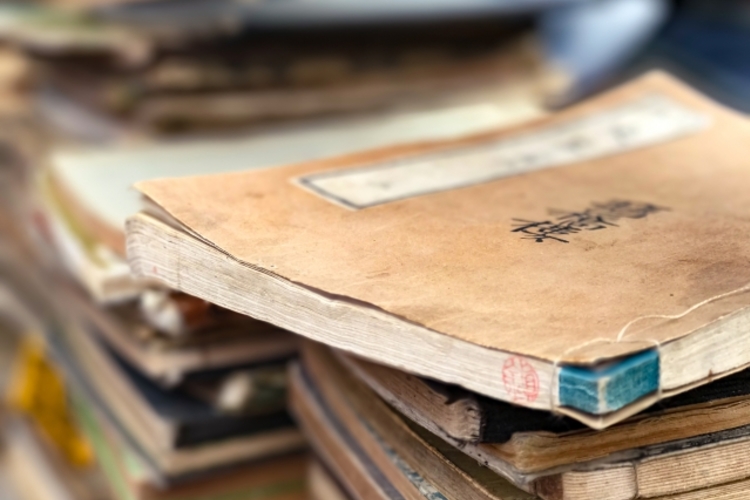

初心者のための香道入門

香 道とは

香道とは、東南アジアで産出される天然香木である沈香の香りを楽しむ日本独自の芸道です。

礼儀作法などの多い世界のため、上達に従い古典文学や書道の素養も求められます。

香道では香りを「嗅ぐ」のではなく「聞く」と表現します。

沈香の香りを聞き鑑賞する「聞香」と、香りを聞き分ける「組香」の2つが香道の要素です。

香 道の歴史

『日本書紀』によれば、推古天皇3年(595年)の時、淡路島に香木が流れ着いたそうです。

日本で香木が使われだしたのは奈良時代からで大きな寺院である東大寺や法隆寺などでは盛んに使われていました。

日本への仏教伝来のはっきりした年次については、まだはっきりしていません。

552年と538年の2つの説があります。

現在、538年が有力とされていますが、この時以前にすでに私的な信仰として日本に入ってきたといわれています。

香木は仏教とともに日本に伝えられ、仏教とともに広まりました。

平安時代になると、仏教の儀式から離れて香りを楽しむようになりました。

最初は貴族に、鎌倉時代には武士に広まりました。

そして武士に好まれた禅宗の教えが香道に加わります。

その後、室町時代になると当時の上流階級の芸道として発展していきました。

そこでは、貴重な沈香を研ぎ澄まされた感性で生産地を判別するという独自の世界を築いてきました。

この頃から香木の分類法である「六国五味」なども体系化されていきます。

香 道の流派

香道では現在、 主に2つの流派があります。

御家流と志野流です。

いずれも室町時代の三條西実隆が作った流派ですが、途中から大きく2つの流派に分かれました。

前者が貴族や公家の流派、後者は武家の流派です。

どちらもそれぞれ礼儀作法が定められていますが、主に前者は基本は香りを楽しみ、心の余裕を得ることを目的としているのに対し、後者の基本は精神修行で、心の鍛錬を図ることを目的としています。

香 道がポピュラーではない理由

香道は茶道や華道と同じ頃に発祥しましたが、茶道や華道ほどポピュラーになっていません。

香道はポピュラーになる道を選択しなかったので、このようになったといわれています。

具体的には、多くの弟子や門人を受け入れませんでした。

その理由は、香木の供給が追いつかなかったからです。茶道でしたら毎年お茶が収穫されます。

華道ならほぼいつでも花を調達することができます。

ところが、香道では何千年も前に生成された沈香や伽羅を扱うため、沈香や伽羅は大量生産することはできません。

採取されたら、それで終わりです。

そのため、香道は茶道や華道ほどポピュラーな存在ではなくなったのです。香道の基本として押さえておきたい点です。

香道の楽しみ方

香道にはさまざまな楽しみ方があります。初心者にも簡単にできる香道についてご説明します。

空薫、聞香、組香について、ご説明します。

空 薫

みやこ炭と呼ばれる小さい炭を準備します。

みやこ炭にマッチかライターで火をつけます。

炭が半分ぐらい赤くなったら、香炉の灰に浅く埋め、その上に灰をかぶせます。

熱くなった灰の上に香木を直接載せて燃やし、香りの煙をくゆらせます。

香木の大きさはマッチ棒程度の太さの、1 cmぐらいのものを使用します。

聞 香

「香炭団」をコンロや電熱器で全体に火が回るまで熱します。

あらかじめ火箸で灰を良く混ぜて、香炉の中心に炭団が入るくらいの穴を作って埋めましょう。

このとき、香木から煙が上がらないように調節します。

香炉を手前に回しながら火箸で灰を香炉の中心に向かってかきあげます。

香炉を回しながら灰押さえで軽く灰を押さえ、山の形にし、火箸で山の頂点から炭団まで火の気を通す火窓を作ります。

銀葉挟で火窓の上に銀葉を水平に載せ、小さく割った香木を銀葉の上に載せます。

香りを聞くときに銀葉が火窓から外れることがありますので、香炉を水平に持つようにします。

左の手のひらに香炉を置き、親指を縁にかけます。

香炉を反時計回りに回して、灰の上に記されている「聞き筋」を自分と反対の方へ向け、右手を包むようにして香炉の上に覆い、そこに鼻を近づけて香を聞きます。

組 香

席主が香木を小さく刻み、一片ずつ香包に包みます。

香包はたたんでしまえば、誰にも見分けがつかなくなります。

それを香元がよくまぜて、任意の順序で1つずつ香炉に焚いていきます。

香炉は参加者にまわされ、参加者は代わる代わる香を聞いていきます。

そして、参加者は答えを用紙に記入して提出します。

香元は焚いた順序に香の銘を読み上げます。

参加者は各自のメモと比較してこの時の成績が決まります。

組香は、和歌、物語、漢詩、故事来歴などに取材し、いくつかの香を組み合わせ、聞き当てるゲームで、菖蒲香、宇治山香、源氏香、など何種類もあります。

ここでは、「源氏香」についてご紹介します。

源氏香では、5種類の香を5包、合計25包を用意します。

5包の香を順番に聞き、どこに同じ香りがあったのかを当てます。勝負を競うのではなく、四季や和歌を織り交ぜて、香を楽しむゲームです。

源氏香は54帖の名前がそれぞれの組み合わせに付けられており、その名前を答えます。

組香の本質は、香を聞き、静寂の中で趣向を楽しむことで、答えが当たっているかどうかや優劣を競うものではありません。

また、季節感のある組香はその季節に行われます。例えば、菖蒲香は夏に行われる組香です。

香木について

香 木とは

香道の基本として、香木についてご説明します。

香道では沈香に限って香木と言いますが、白檀も香木であるという説もあります。

ここでは、初心者がぜひおさえておきたい沈香について触れてみたいと思います。

東南アジアに生育するジンチョウゲ科アキラリア属の植物が様々な事情で沈香という香木になりました。

具体的には長年、沼の中や地面の中や水中に埋もれているうちに樹脂が凝結したものが沈香です。

水中に入れると沈むから、この名前になりました。

沈香は白檀のようにそのままで香りを放っている訳ではありません。

熱を加えることにより、香りが出てきます。

同じ木から採取したものでも微妙に香りが違うので、わずかな香りの違いをききわける香道において使われるようになりました。

東大寺正倉院宝庫の中には長さ156 cm 、最大径43cm 、重さ11.6 kgという巨大な伽羅(最高の沈香)が収められています。

この名前は「黄熟香」あるいは「蘭奢待」などと呼ばれてるこの伽羅は、鎌倉時代より前に日本に入ってきたとされており、時の権力者はこれを切り取って使いました。

六 国五味

香道が対象としている香は基本的には沈香です。

沈香の香りの微妙な違いを鑑賞するのが香道と申しても過言ではありません。

香木の分類や鑑賞の基本となる「六国五味」の六国は木所つまり品質によって香木を分類しています。

さらには六国は産地もあらわします。

伽羅……インド

羅国……タイ

真那伽……マラッカ

真南蛮……マナバール

佐曾羅……サソリー島

寸聞多羅……スマトラ

御家流では、以上に新伽羅を加えて7種類に分類していますが、これは古い資料には見られません。

また、香木の香りの性質を味覚に置き換えて、以下のように五味に分類しています。

辛……丁字のような辛さ

甘……蜜のような甘さ

酸……梅のような酸っぱさ

鹹……汗のような塩辛さ

苦……薬を煎じたような苦さ

香道具について

ここでは香道で使う道具についてご説明します。

これらは基本的に、一般の事典には載っていません。

初心者の方はまずこれらの用語について理解してください。

乱 箱

乱箱は、香道具一式を入れる箱のことで、乱盆ともいいます。

流派により箱のデザインや、入れてある香道具の位置も異なります。

手 記録紙と手記録盆

手記録紙と手記録盆は、香札を使用しない組香のときに使います。

連衆は答えを記す紙で、はがきぐらいの大きさのものを横位置を縦に4つに折っており、頭部をおります。

表に名前を書いて、中に答えを記します。

志野流では記紙といいます。

手記録盆は、手記録紙または香札を載せて連衆に回したり、本香を焚き終わった後、答えをしたためた手記録紙を回収するのに使う長方形の小さなお盆のことです。

銀 葉盤と本香盤と試香盤

銀葉盤は、銀葉を載せる台で、唐木または漆塗りです。

本香盤は十か十二に区画し、貝か象牙お花形文の小片が貼付してあります。

また、試香のための五か六に区画された試香盤があります。

火 道具と香筋建

火道具

火道具とは、香を焚く時に使う小道具の総称です。

1 、火筋……火箸のことで、炭団を入れたり、灰に箸目をつけたりするときに使用します。

2 、灰押……香炉のなかの灰を押して整える道具です。

3 、羽箒……香炉のなかの灰を落とすのに使用します。羽で作られています。

4 、銀葉鋏……銀葉と呼ばれる雲母をつかむ道具です。

5 、香匙……香木をすくう時に使用します。

6 、香筋……香木をつかむときに使います。

7 、鶯……香を焚いた後の香包みを刺し止めておく針のことです。

香筋建

香元が香手前をするための火道具を差しおさめておく筒で、納め方に一定の形式があります。

御家流で使うものは、長さ7 cmから8 cmの筒のようなもので、六角形が多いです。

志野流で使用する型は、平安時代の遊戯具、投壺の型を模したといわれています。

重 香合

重香合四角あるいは筒形の三重か四重の箱で、香木、銀葉を入れます。

最下段は使用後の熱い銀葉を入れるために、内側に金属を張ってあるものもあります。

総 包・惣包

総包・惣包は、組香の香包を入れておく包のことで、その組香にふさわしい色と模様などが選ばれます。

それぞれの組香名にちなんだ美しい絵が描かれています。「三十組惣包」が有名です。

聞 香炉 二の香炉、一の香炉

香を聞ための香炉で、青磁または染付が多く、まれに蒔絵木製もあります。

一対で用います。

原則として三脚で、直径6~7 cm 、高さは6~8 cmです。

打 敷

打敷は畳の上に直接敷く布製の敷物で、絹や織物で額縁仕立になっています。

地 敷

香元が手前の時、道具を並べる色紙で、板紙に金銀の箔を表裏に貼ったものを使用します。

8つに折りたためるようになっています。

香 包

香包は、小片にした香木を包む竹紙あるいは和紙のことです。

横2 cm 、縦4 cmで、試香包と本香包があります。

香 炭団

香炭団は、直径2センチ弱の小さな筒形の炭で、香木を加熱して香りを出させるために香炉の灰に埋めて用います。

銀 葉

銀葉は、香木を間接加熱するための道具として、雲母板に銀の縁取りをしたもので、香炉に埋めた炭団の上に載せて、その上に香木をおきます。

かつては銀製の薄い板を使ったところからこの名前があります。

香の効用

香道の基本としておさえておきたいポイントはまだ他にもあります。

香道の効用は、なんといっても良い香りを聞いて、気持ちを良くするというものです。

香木の香りは、化学による合成香料と異なり、精神的な落ち着きや鎮静効果をもたらしてくれます。

香席に出ると、イライラや不安感が取れたり、頭痛や風邪による不快感などが解消したりします。

漢方薬的な効果を期待することができるのです。

また、香木は、強壮、鎮静などの効果がある生薬でもあります。昔の人々は香の効用を理解していたようです。

例えば、心身を浄化し、体の毒気を除き、睡眠の質をよくし、人格を向上させるのに役立つと考えられていました。

香道の基本マナー

香道の初心者が香席に招かれたら、まず服装を考えましょう。

洋服でも構いませんが、ジーパンやミニスカートなどは避けるようにしましょう。

洋服の場合、なるべく白いソックスを履くようにします。持参するものは筆ペンです。

礼儀作法は特にありませんが、一般常識をわきまえて失礼のないようにしましょう。

香席では基本的に正座ですが、「どうぞご安座に」と言われた時には足を崩すことが許されています。

香席の約束事は第一に、香水やオーデコロンを使わないようにすることです。

また、革製品は持ち込まないようにしましょう。

指輪や時計もはずします。

そのほかは時間に遅れないようにする、終わるまで私語を慎む、途中で立ち上がらないようにする、扇子を使わないのにする、香炉を丁寧に扱い香木を落とさないように気をつける、など特に難しいことはありません。

このように香道の基本的なマナーは、一般常識の範囲内ばかりです。難しく考えないで、楽な気持ちで参加するようにしましょう。

香道の基本作法

後でご説明しますが、香席に出るためには古典や和歌、執筆のために書道ができないとだめなのではないかと心配する方がいます。

しかし、これらを全部学んでから香道の席に参加するとなると何年もかかってしまいます。

ところが、教養らしい教養がなくても香道の席で習得しているうちに自然に良い字を書けるようになった人も少なくありません。

香道ではきちんとした基本を身につけて、正しい修業をしなければなりませんが、あまりにも生真面目になると香道の真髄である心の遊びに到達することができなくなってしまいます。

常に柔軟な精神で、何より香を好きになることが大事です。

以下、入門者のための香道の基本作法についてご説明したいと思います。

1 .一礼して香室に入ります。

2 .仮座に客一同が着座します。

3 .上客より順に本座へ進み、香元の灰手前が終わると執筆が上客に重硯を運びます。

4 .香炉を右手で取り上げます。

5 .左の手のひらに香炉を載せ、時計の針と反対に回して右手のひらで軽く覆います。

6 .正座して背筋を伸ばし、水平のまま香を聞きます。

7 .聞き終わったら右回しに戻して、右手で次の客の硯中央を目当てに送ります。

手軽に香道を楽しむには

香道の初心者で基本を学び、手軽に香道を楽しみたい人にお勧めなのが、電子香炉、電気香炉、あるいは電池式香炉と呼ばれている香炉を使用することです。

アマゾンでは9,000円台から27,000円ぐらいで売られている商品があります。

具体的には、次の商品です。(価格は2019年6月19日時点)

「電池式香炉 ひとたき香炉 こづつ 」9,480円

「電子香炉kioka」16,000円

「日本香堂 電子香炉sizuro[しずろ]」24,840円

「電気香炉 麗 こだち」27,000円

以上の香炉を使えば、炭や灰などを使わなくても電熱器の上に香木を置くだけで簡単に香りをおこすことができます。

温度を調節するつまみがついているので、香木に最適な温度にして香りを楽しむことができます。

香 道を基本から習いたいときは

前述しましたように、香道はポピュラーではありません。

茶道や華道のように多くの教室があるわけではありません。

そのため、初心者が香道を習いたいと思ったときには、身近にあるカルチャーセンターに問い合わせをします。

あるいは香木を取り扱っている専門店などで聞いてみましょう。

インターネットで「香道教室」と検索しますと、多くの香道教室が見つかります。

それらの中から気に入った教室を見つけて、問い合わせをしてみましょう。

また、インターネットのYouTubeで「香道」と検索しますと、多くの香道に関する動画が出てきます。

自宅にいながら無料で香道を理解することができますので、とても便利です。

初心者にとって貴重な情報を得ることができますので、お勧めの方法です。

古典文学と香道

香道の面白さは、香の種類を聞き分けたり、点数を競ったりするところにあるわけではありません。

繊細な感性を持っていれば、香遊びは楽しむことができます。

香元の心配りも、聞き分けて楽しむ客の心構えにも、美意識の基本があることが前提になります。

香道の形が成立したのは室町時代ですが、既に平安時代には原型ができていたと思われます。

香道に王朝貴族の教養が内在していたようです。

そのため、鎌倉時代の武士や江戸時代の町人にも貴族の文学、とりわけ和歌が香遊びの条件として伝統的に受け継がれてきました。

そのため、香遊びに関わる様々な文化の中で、平安時代などの古典文学の存在を無視することはできません。

組香には和歌をテーマとしたものが多く、これを証歌といいます。

例えば「菖蒲香」の証歌は、以下です。

五月雨に沢辺の真菰水越えていづれ菖蒲と引きぞわづらふ

源三位頼政

この和歌の香は3種類で、「五月雨」3包、「真菰」2包、「菖蒲」1包から成り立っています。

以上のように、香道では『太平記』『古今和歌集』『古今集』『源氏物語』などから選んだものを香のモチーフにしています。

特に組香で最も熟成した形を持つものに「源氏香」があります。

「源氏香」が成立したのは18世紀の初期と考えられていますが、それ以前から「古式源氏香」などが行われており、次第に洗練されていきました。

このように香道と古典文学は深いつながりがあると言えましょう。

おわりに

いかがでしたでしょうか。

ここでは初心者向けに香道の基本について、ご説明しました。

単に香を楽しむだけでなく、様々な効果があり、古典文学に基づいているところなどは、とても興味深いのではないでしょうか。

ただ、以上にも述べました通り香道にはまず、専門用語を知ることから始めるという難しいところもありますが、しかし、「香遊び」という言葉もありますから、まずは簡単なところから試してみてはいかがでしょうか。

この記事によって、香道について少しでもご理解いただければ幸いです。

「香道」とは、天然香木をたき、その香りから四季が存在する日本ならではの感性、和歌や故事、情景を鑑賞する芸道です。今回は香道とは何か、歴史ややり方など、香道初心者の方に向けて興味が湧いてくる情報をお伝えします。

組香は数種類の香を組み合わせ、歴史や文学といったテーマを表現するものを聞き分ける、香道では今日もっともよく行われている遊びです。今回は十種香道具のなかでも、志野流で使用されている主要な道具をご紹介します。

香道の二大流派「御家(おいえ)流」と「志野(しの)流」。三条西実隆を始祖とする御家流は、平安時代の貴族・公家たちの間で行われてきた和歌と香遊びを源流とする流派。志野流は志野宗信が確立し、主に武家の中で培われてきた流派です。この記事では、御家流と志野流の違いのほか、わずかに残る流派を紹介します。

初めての方でも気軽に香道体験(香席体験)ができる場所(東京・名古屋・京都)をご紹介します!茶道・華道と並び、日本の三大芸道の一つである香道。先の2つに比べるとあまり耳馴染みのない芸道ですが、全国各地で体験会が催され、場所によってはすぐに席が埋まるほど盛況なところもあるんですよ♪

実は今、香道が静かなブームを呼んでいるのをご存知ですか?

香道で使用される香木の香りには気分を沈静させてくれる効果があり、日々のストレスで癒しを求めている方達から注目されているのです。

この記事では、香道に使われる香木に焦点を絞り、その歴史と種類、特徴を紐解いていこうと思います。

組香とはいくつかのお香を聞いて、その香りが何の香りかを聞き比べる香道の遊び方の一つです。今回は組香の遊び方や楽しみ方をご紹介したいと思います。