香道では香りを嗅ぐことを「聞く」といい、心を香木の香りに傾けてゆっくり鑑賞するという意味があります。

聞香は香を焚き、香りを鑑賞するもっともシンプルな楽しみ方です。

「香りを鑑賞する」といわれると、非常に敷居が高い遊びのように思われますが、実は手ぶらでも楽しめるのが香道の良いところ。

今回は「聞香」を取り上げ、その遊び方や初心者にオススメの体験場所をご紹介します。

普段からワインや香水を楽しんでいる方、少し興味がある…という方でも、きっと気に入るはずです!

香道とは、東南アジアで産出される天然香木である沈香の香りを楽しむ日本独自の芸道です。

ですが、あまり馴染みのない方も多い香道。

今回は、そんな香道の基本をご紹介します。

聞香のやり方

聞 香に必要な道具

聞香を楽しむために必要な道具は以下の通りです。

● 聞香炉

● 香炉灰

● 香炭団

● 銀葉

● 銀葉鋏

● 火箸

● 灰押

● 香木

聞 香の香りの起こし方

1. まず聞香炉に香炉灰を入れ、火箸で全体をかきまぜて灰を柔らかくします。

2. 香炭団に火をつけ、全体に火をおこします。

3. 香炭団全体に火が回ったら、香炉の中央に香炭団を埋め込みます。

4. 聞香炉を左手で回転させながら、火箸で灰を端から中心にむかってかきあげ、山を作ります。

5. 聞香炉を左手で手前に回しながら、灰押で灰山を軽く押さえ、円錐の形に整えます。

6. 灰山の頂点から垂直に火箸を挿し込み、香炭団までの穴(火窓)をあけます。

7. 銀葉挟で銀葉を挟み、火窓の上に水平に載せます。この時、軽く鋏で銀葉を押えてください。

8.火箸で小さく割った香木を銀葉の中央に載せます。

次は、体験する前に知っておきたい、聞香の基本をご紹介します。

香 炉の持ち方

左手に香炉をのせ、香炉の足の一つを人差し指に当て、親指を香炉の縁にかけてしっかりと持ちます。

右手は親指以外の指を揃え、香りが逃げないように香炉の上部を覆うようにのせてください。

香炉は必ず水平に持つようにしてください!

香 の聞き方

まず、背筋を伸ばし左手の上に香炉をのせ、右手で軽く香炉を覆います。

香炉が傾かないように注意しながら香炉を顔に近づけ、右手の隙間からゆっくりと香りを3回吸い込みます。

息を3回吸い込むことを「三息」と言い、心を落ち着けて、五感で香りを聞くことがコツです。

息を吐くときは香炉に息がかからないように香炉の脇へ吐いてください。

聞き終わったら、次の方へ廻してください。

この時に気を付けてほしいのが、必ず「三息」を守るということ。

一人が何度も香りを聞くと、末席の人まで良い香りが残らないので注意してくださいね。

空薫~聞香の後のもう一つの楽しみ方~

次は、空薫の楽しみ方を解説します。

道 具

空薫を楽しむために必要な道具は以下の通りです。

● 聞香炉

● 香炉灰

● 香炭

● 火箸

● 香木

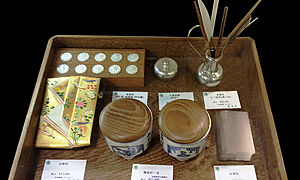

組香は数種類の香を組み合わせ、歴史や文学といったテーマを表現するものを聞き分ける、香道では今日もっともよく行われている遊びです。今回は十種香道具のなかでも、志野流で使用されている主要な道具をご紹介します。

方 法

1. 聞香炉に香炉灰を入れ、火箸でよくかき混ぜて柔らかくしておきます。

2. 香炭を炙るようにライターで火を付け、全体に火をおこします。

空香で使用する香炭は、聞香で使った香炭団ほど大きな香炭でなくて大丈夫です!

3. 香炭の全体に火が回ったら、灰の上に置いて火箸で軽く灰をかけ、半分くらい灰の中へ埋めます。

4. 灰が温まったら炭団の脇にお香を置きます。すると、ゆっくりと温められたお香の香りがしてきます。

聞香を体験できる場所

気軽に行ける、聞香を体験できる場所をご紹介します。

東 京

松栄堂

創業300年の歴史を持つ京都の香専門のお店です。

宗教に用いられる薫香をはじめ、茶の湯の席で使用する香木や練香、お座敷用のお線香まで、香りに関する幅広い商品を取り扱っています。

京都と東京に二店舗ずつ、大阪と札幌に一店舗ずつお店があり、東京では人形町店と銀座店で聞香の体験をすることができます。

香源

香源は、ワゴコロ編集部が実際に体験で訪れたお店です。

ワゴコロ編集部による、東京都中央区銀座にあるお香専門店「香源」さんでの“手作りお香体験”レポートです。

昭和12(1937)年に菊谷生進堂という名前で、お香・お線香・お数珠の専門店として名古屋にて創業しました。

香源にはお香コンシェルジュが在籍しており、日本全国のお香やお線香を5000種類以上取り揃えています。

自分好みの香りを探すにはぴったりのお店です!

名 古屋

徳川美術館

組香と聞香が体験できるプログラムです。

一回あたりの参加費用も安いので、美術館をめぐるついでに参加してみてはいかがでしょうか?

15名前後のグループから体験することができます。

京 都

聞香処

江戸時代創業、京都市中京区寺町で薬種商として誕生した「鳩居堂」。

そんな「鳩居堂」が京都の寺町二条に「聞香処」という、聞香体験ができるカフェをオープンしました。

聞香処では聞香体験だけでなく、ゆっくりとお茶とお菓子も楽しむことができるので、より気軽に聞香を体験したいと考えている方にオススメです!

本店である京都鳩居堂でも志野流・お家流の香道教室を月に数回開催していますので、そちらにもぜひ足を運んでみてください。

自宅で聞香を楽しめるセット

ご自宅でも聞香を楽しめる、オススメのセットをご紹介します!

先ほどご紹介したお香のお店やネットで「初心者セット」が5千円~から販売されています。

セットには香木が入っている物もありますので、すぐにでも始められますよ♪

香 源オリジナル サンリオキャラクター 聞香炉 リトルツインスターズ

サンリオキャラクター、キキ・ララのオリジナル聞香炉です!

可愛いだけでなく非常に機能的で、香炉灰、灰ならし、使用説明書が付いており、香木さえ自分で用意すればすぐに楽しむことができます!

聞 香セット 空蝉

手軽に自宅で聞香を楽しむことができるセットになります。

香木(伽羅、沈香、白檀)、銀葉、香炭団、香炉灰、聞香入門冊子が付いており、自分で用意する必要がないので、非常に便利なでお得な商品です♪

香 源オリジナル お香20種セット&聞香炉

和・洋風の20種類のお香と聞香炉、灰が入っており、好みの香りを知らない相手へのプレゼントにもオススメの商品です。

お香だけでなく、聞香炉もセットになっているので、すぐにお香を楽しむことができるのも嬉しいですね!

聞香炉も細部までこだわっており、持ちやすく熱がこもりにくい設計になっています。

日 本香堂 sizuro(しずろ) 電子香炉セット

火を使わないため、安心してお香を楽しむことができる電子香炉です。

安全装置が付いており、30分で自動的に停止するようになっているのもポイント!

コードレスの充電式なので、コンセントの場所を気にせず、お好きな場所で香りを聞くことができます。

小さなお子様がいたり、あまり火を使いたくない…という方にオススメの商品です!

※商品に香木は含まれません。

おわりに

聞香の楽しみ方、体験できる場所をご紹介しました。

香道は決して敷居の高いものではありません。

しかも、聞香は組香と違って古典文学の素養なども必要ないため、どなたでも気軽に始められる遊びです。

まずはお近くのワークショップに参加して、聞香を体験するところから始めてみてはいかがでしょうか?

香道の二大流派「御家(おいえ)流」と「志野(しの)流」。三条西実隆を始祖とする御家流は、平安時代の貴族・公家たちの間で行われてきた和歌と香遊びを源流とする流派。志野流は志野宗信が確立し、主に武家の中で培われてきた流派です。この記事では、御家流と志野流の違いのほか、わずかに残る流派を紹介します。

初めての方でも気軽に香道体験(香席体験)ができる場所(東京・名古屋・京都)をご紹介します!茶道・華道と並び、日本の三大芸道の一つである香道。先の2つに比べるとあまり耳馴染みのない芸道ですが、全国各地で体験会が催され、場所によってはすぐに席が埋まるほど盛況なところもあるんですよ♪

聞香は香を焚き、香りを鑑賞するもっともシンプルな楽しみ方です。「香りを鑑賞する」といわれると、非常に敷居が高い遊びのように思われますが、実は手ぶらでも楽しめるのが香道の良いところ。今回は「聞香」を取り上げ、その遊び方や初心者にオススメの体験場所をご紹介します。

ワゴコロ編集部による、東京都中央区銀座にあるお香専門店「香源」さんでの“手作りお香体験”レポートです。

香道とは、東南アジアで産出される天然香木である沈香の香りを楽しむ日本独自の芸道です。

ですが、あまり馴染みのない方も多い香道。

今回は、そんな香道の基本をご紹介します。

組香とはいくつかのお香を聞いて、その香りが何の香りかを聞き比べる香道の遊び方の一つです。今回は組香の遊び方や楽しみ方をご紹介したいと思います。

組香は数種類の香を組み合わせ、歴史や文学といったテーマを表現するものを聞き分ける、香道では今日もっともよく行われている遊びです。今回は十種香道具のなかでも、志野流で使用されている主要な道具をご紹介します。

実は今、香道が静かなブームを呼んでいるのをご存知ですか?

香道で使用される香木の香りには気分を沈静させてくれる効果があり、日々のストレスで癒しを求めている方達から注目されているのです。

この記事では、香道に使われる香木に焦点を絞り、その歴史と種類、特徴を紐解いていこうと思います。