実は今、香道が静かなブームを呼んでいるのをご存知ですか?

香道で使用される香木の香りには気分を沈静させてくれる効果があり、日々のストレスで癒しを求めている方達から注目されているのです。

この記事では、香道に使われる香木に焦点を絞り、その歴史と種類、特徴を紐解いていこうと思います。

香木とは?

香木とは、良い香りを放つ樹木や木材、その樹木から採れる香料のことを意味しますが、一般的には伽羅・沈香・白檀の三つを指しています。

これらの木々が病気や害虫、雨風などにより樹皮を傷つけられると、それを食い止めるために自ら香りのある樹液を出します。

樹液は固まると樹脂となり、バクテリアや菌が長い年月をかけて樹脂を変質させるのですが、この変質した樹脂の部分は半永久的に熟成し続け、これが香木となります。

また、樹木の種類や、同じ種類の樹木でもどのように傷ついたかによって、香りやその強さが異なります。

香木ができるまでには約30~50年以上、さらに香りのよい極上の香木へとなるには約100~150年以上もの年月がかかるといわれています。

そのため、最上級の香木ともなると、かなりの高額で取引が行われます。

香木の歴史

香木の歴史は古く、 仏教が伝来した古墳時代にまで遡ります。

仏 教とともに日本へ伝来した香木

552年(538年という説もある)に、仏教が日本に伝わりました。

その際に、仏教の儀礼用品として持ち込まれた道具の一つとして香木が含まれていたとされています。

「 日本書紀」の記事

「日本書紀」には、595年に淡路島に香木が流れ着いたという記録があります。

島民が香木と知らずに薪として燃やしたところ、その香りが遠くまで香ることに驚き、朝廷へ献上したそうです。

そこで、当時の聖徳太子がこの木は「沈香(香木)」であると鑑定したのです。

聖徳太子伝暦によれば、

「この沈香は栴檀といい、南インドの南岸に自生する。この木は冷たいので夏には蛇が何匹も巻き付き体を冷やしている。人々は冬になって蛇がいなくなるのを見計らい、この木を伐採する」

などと書かれています。

栴檀とは白檀のことなのですが、聖徳太子は沈香と白檀を勘違いしています。

この時代にはまだ沈香と白檀との違いなどについて厳密に区分されていなかったのでしょう。

また、聖徳太子が鑑定したということから、当時はまだ庶民の間には普及していなかったことがわかります。

庶 民に広まるようになった江戸時代

古代の航海技術では、香木が産出している東南アジアまで安全に渡ることができませんでした。

そのため、沈香などの香木は高額で取り引きされており、しばらくは武士や貴族といった特権階級の人々のものでした。

しかし、江戸時代に入ると商人のような有力町民からはじまり、徐々に庶民にも広まるようになります。

こうして広く普及していくとともに、現代の香道でも楽しまれる「組香」や「聞香」が考案されました。

香道に使用する「香木」とは

香道で使う香木は、主に伽羅、沈香、白檀の三種類の植物です。

ここからは、この三つについて詳しくご紹介していきたいと思います。

伽羅

沈香の中でも特に質のいいものを伽羅といいます。

高価で売買されることから、乱獲され、今では伽羅や沈香となる沈香属の樹木はすべてワシントン条約の附属書Ⅱ※に掲げられています。

※ワシントン条約 付属書Ⅱには、「絶滅の恐れがあり、厳重に取引の規制をもって絶滅から守らなければならない」という動植物が掲載されている。

そのため、大量の伽羅を輸出する際には許可が必要となります。

金 よりも高価な香木

上でもお話した通り、伽羅は金よりも高価な香木。

2019年現在、金1gの価格は約5000円、それに対して伽羅1gの価格は約45000円です。

どれだけ伽羅の価格が高いか、ご理解いただけると思います。

産地はベトナム中西部山岳地帯周辺に限られるため、産出量は非常にわずかであり、後にご紹介する徳川家康など、時の権力者はこぞって伽羅の収集に力を尽くしました。

資源が枯渇し品不足となり、輸出規制などのため現在の末端価格は純金の何倍にもなっています。

以 前は苦労していた伽羅の目利き

樹脂は伽羅や沈香の表面に集中していますが、どのくらいの内部まで樹脂化が進んでいるのかを知るのは、昔の技術では困難でした。

更に、高価な香木ですので、深く切ったり、穴を開けたりすることもできません。

そのため、伽羅の目利きは経験と勘を頼りに、どのくらいまで樹脂化が進んでいるのかを確認しなければなりませんでした。

昔の香木の目利きがどのようにして鑑定したのかは未だに解明されていません。

沈香

沈香は水中に入れると沈むことから、この名前が付いたといわれています。

沈香は熱を加えることにより香りが出てきます。

同じ木から採取したものでも微妙に香りが異なるので、わずかな香りの違いを聞きわける香道で使われるようになりました。

沈 香はこのように作られる

沈香は、東南アジアに生育するジンチョウゲ科ジンコウ属の植物の木部内に樹脂が蓄積された部分を指します。

この部位は節や傷口の周辺に多く、侵入したバクテリアにあらがい、あるいは誘導されて樹脂が発生すると考えられています。

原木はとても軽いのですが、こうして樹脂が付着することで重くなり、水に沈むようになるのです。

沈 香が高価な理由

沈香はフィリピンを除く東南アジア全域で産出し、インドや中国でも少量産出します。

しかし、存在する原木すべてに樹脂が溜まるわけではなく、その割合はわずか数%といわれます。

さらに、人為的にこの作用を引き起こすのは現代の科学では不可能です。

樹脂沈着部分が多くなり、また大きくなるに従って木は枯れてしまい、さらには地の中に埋もれてしまいます。

この埋もれた木から採取した沈香はとても価値があるのですが、現在では生育中の原木から採取することが多く、その場合は樹脂が多くても香りの質が今一つです。

以上のように、品質の良い沈香がわずかしかないため、希少価値があり価格が高くなるのです。

白檀

白檀の産出国はインドやインドネシア、オーストラリアです。

ニュージーランド・ハワイ・フィジーなどにも分布していますが香りが少なく、香木としての利用は少ないです。

白檀は香木として使われるだけではなく、蒸留して白檀油(サンダルウッドオイル)にもなります。

白檀油の主成分はサンタロールというもので、殺菌作用や利尿作用があり、胸のつかえを取って爽快感を与えてくれます。

沈香とは異なり、熱を加えなくても芳香を保つため、白檀に仏像を彫ったり、仏教儀式に欠かせない数珠としても使われます。

日本へは671年、天智天皇の代に白檀が伝来したと「日本書紀」に記されていますが、実際にはもっと早く伝わっていたといわれています。

部 位によって異なる香り

白檀は木の部位によって香りが異なります。

最も香りの良いのは根っこの部分、次いで幹、枝になります。

白檀には精油が含まれていますが、これが最も多く含まれているのは根っこの部分です。

そのため、根に近いほど香りが良いのです。

白 檀の最高峰「老山白檀」

白檀の産出国は太平洋諸島に広く分布しましが、中でもインドの南部にあるマイソール地方でとれる白檀が世界で最も品質がよく、「老山白檀」と呼ばれています。

白檀は半寄生の常緑高木であり、高さは15m前後に達し、芯材の直径は50cm以上のものもあります。

若木の時に何らかの植物に寄生しないと成長できないため、植林は困難で、産出量は年々減少しています。

インドでは年二回の政府主催のオークションを開き、最盛期には約1200tも出荷されていたのですが、今ではその量もわずかになっており、開催も危ぶまれています。

六国五味について

香道では、使用する香木の種類を分類判定するための基準として「六国五味」というものを定めています。

六国は以下の六種です。

それぞれの味の特徴については、流派によって諸説あります。

その理由としては、香木を極めようとする者が、複雑な香味のうちどの味の特徴に重きを置いたかによって変わるからです。

また、それぞれの香りは、特定の人や人の振舞いに例えられ、少し意地悪なようですが的確に表現されています。

これらの六種を木所といいます。

分泌された樹脂が十分に円熟していない伽羅を新伽羅と称して六国に加え、「香の七木」と呼ぶこともあります。

産地が東南アジアに集中しているため、六国はすべて沈香だと考えられますが、現在では流派により佐曾羅に白檀を用いることがあります。

香 りを味覚で表現

五味は香木の匂いの種類を表現するために、味覚の辛、甘、酸、鹹(しおからい)、苦に例えられたものです。

香道が完成する過程において、六国五味は大きな役割を果たしました。

六国五味は香木の産地を示すものですが、これらを当てる楽しみが、後の組香へと変化していきました。

そのため、六国五味を語らずに香道を語ることはできません。

伝説の香木 蘭奢待

蘭奢待とは、東大寺正倉院に収められている長さ156 cm 、最大径43cm 、重さ11.6 kgという巨大な伽羅(最高の沈香)のことです。

正 倉院の宝物になっている香木

蘭奢待が最高の沈香と言われている理由は、これだけ大きな沈香はほとんど存在せず、樹脂分が豊富で、使用できる箇所が多いためです。

時の権力者はこぞってこの香木を得ようとしましたが、東大寺正倉院宝庫に宝物として収めることにより、 一人の権力者にこの香木が渡ってしまうことを防ぎました。

この名前は「黄熟香」あるいは「蘭奢待」などと呼ばれています。

鎌倉時代より前に日本に入ってきたとされ、時の権力者はこれを切り取って使いました。

信 長や家康が愛した名香木

蘭奢待は、足利義満、足利義教、足利義政、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康、明治天皇などが切り取って使用したといわれています。

日本中世では社会の上層部が好む芸道として香道がもてはやされていたため、伽羅や沈香の付加価値が増大し、権力の象徴的側面を持つようになりました。

そのため、香木の歴史でもお話したように、一般庶民が香道に親しんだのは江戸時代からといわれています。

権力や時代に敏感だった織田信長は、自らの権威を示すため、天皇の許可を得て蘭奢待の一部を切り取っています。

そして、とりわけ香木に執着したのが徳川家康です。

徳川家康は香木を大変好んでおり、東南アジアと交易をして香木を購入していました。

静岡県静岡市にある久能山東照宮博物館には家康が生前集めていた、人抱えあるほどの大きな伽羅や香道の道具が収められています。

このように、信長や家康といった時の権力者は、香木に並々ならない執着を示していたのです。

おわりに

いかがでしたでしょうか?

香木についてご説明しましたが、諸々の事情から沈香や白檀がいかに稀少であるかもご理解いただけたと思います。

沈香や白檀の香り物質には鎮静効果とともに、循環器や呼吸器に有効な成分も含まれるということが解明されています。

古来、香道を行っている人は長寿であるといわれていますが、良い香りを聞くことにより精神的に楽しめるだけでなく、健康を増進してくれる作用も期待できるのかもしれません。

香木はいずれも高額ですが、それだけの価値はあり、希少な香木を上手に使って香道ライフを楽しみたいものです。

香道とは、東南アジアで産出される天然香木である沈香の香りを楽しむ日本独自の芸道です。

ですが、あまり馴染みのない方も多い香道。

今回は、そんな香道の基本をご紹介します。

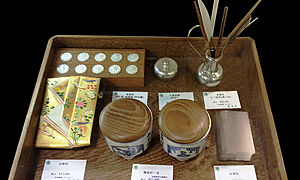

組香は数種類の香を組み合わせ、歴史や文学といったテーマを表現するものを聞き分ける、香道では今日もっともよく行われている遊びです。今回は十種香道具のなかでも、志野流で使用されている主要な道具をご紹介します。

「香道」とは、天然香木をたき、その香りから四季が存在する日本ならではの感性、和歌や故事、情景を鑑賞する芸道です。今回は香道とは何か、歴史ややり方など、香道初心者の方に向けて興味が湧いてくる情報をお伝えします。

香道の二大流派「御家(おいえ)流」と「志野(しの)流」。三条西実隆を始祖とする御家流は、平安時代の貴族・公家たちの間で行われてきた和歌と香遊びを源流とする流派。志野流は志野宗信が確立し、主に武家の中で培われてきた流派です。この記事では、御家流と志野流の違いのほか、わずかに残る流派を紹介します。

初めての方でも気軽に香道体験(香席体験)ができる場所(東京・名古屋・京都)をご紹介します!茶道・華道と並び、日本の三大芸道の一つである香道。先の2つに比べるとあまり耳馴染みのない芸道ですが、全国各地で体験会が催され、場所によってはすぐに席が埋まるほど盛況なところもあるんですよ♪

組香とはいくつかのお香を聞いて、その香りが何の香りかを聞き比べる香道の遊び方の一つです。今回は組香の遊び方や楽しみ方をご紹介したいと思います。