海外でも人気のある錦鯉ですが、一般の人にとって、錦鯉の品評会内容や値段については意外と知られていません。

錦鯉 値段の決め方

錦 鯉の値段に基準はある?

錦鯉は値段を決める基準がなく、骨董品や盆栽などと同じように購入希望者側次第で値段が決まります。

また、売手側が希望した値段に購入側が納得すれば、その時点で値段が決まり、売買が成立します。

つまり、錦鯉の値段は購入希望者側が提示した希望する値段を元に、売手側との間で決まりますが、売手と買手によっても相場は異なります。

言い換えると、その時々によって値段の上下幅も異なります。

「 参考」となる値段の決め方

錦鯉は適切な値段が計れないので、購入希望者側に依存する部分が大きいですが、品評会では細かい審査による優劣の評価によって値段が付けられます。

品評会に出品される錦鯉は体型や基本的な模様の配色などの細かい審査によって優劣の評価が付けられ、値段が決められます。

当然、評価が高い錦鯉には、「高値」が付きますが、この値段はそれぞれの品評会によっても異なるので、値段を決める際の基準にはなりません。

相場の参考として、緋紋斑点※が三段に分かれている「三段紅白」は、「段物」と呼ばれている錦鯉の品種の中で人気がある高級な品種です。

※緋紋斑点:赤い斑点のこと。

一般的な紅白の品種の相場は、体長が20㎝前後で約2,000円位、体長が40㎝から50㎝前後で約5,000円位です。

しかし、「三段紅白」の場合は緋紋斑点の模様などによっても異なりますが、一般的に数十万円以上の値段が付けられています。

錦鯉は相場がないので、錦鯉の優劣評価を見極める知識がない初心者が専門業者を通して購入する場合は、いわゆる売手側が提示した「いい値」で購入してしまう可能性があります。

そのため、初心者の方は「良い錦鯉を見極める目」を養ってから購入する方が無難です。

価 格相場ではなく“愛情”相場

自分にとってお気に入りの錦鯉が、値段が高いものとは限らないでしょう。

そのため値段の高い錦鯉も良いですが、値段に関係なく“自分にとって1番お気に入りの錦鯉”を見つける“愛情”相場の方が、大事ではないのでしょうか。

錦鯉の観賞を楽しむためのポイントは、最初に観賞の基礎と言われている錦鯉の種類、鱗、美しい体型、そして飼い方を知ることです。錦鯉の品種は130種類位ありますが、その中でも「紅白」の品種は、「紅白から始まり紅白に終わる」と言われるくらい、錦鯉観賞の基礎です。

錦鯉の品評会とは?

錦鯉の品評会は、生産者や愛好家が長い歳月をかけて手塩に育ててきた錦鯉の作品成果の紹介や美しさの優劣を競う大会です。

また、品評会は錦鯉の交配、品種改良の促進、飼育技術や品質向上などの情報を提供し、生産者、流通業者、国内外の愛好家の情報交流の場としての役割も果たしています。

さらに、近年では海外でも品評会が開催されるようになり、日本産だけでなく現地生産の錦鯉も出品されるので人気を博しています。

そのため国内外で開催される品評会は、「日本の錦鯉」だけでなく国際商品ブランドの世界の”NISHIKI-GOI”として知名度の普及にも貢献しています。

3 つの美しさのポイントとは?

品種によっても異なりますが、品評会で競われる錦鯉の美しさの主なポイントは、「模様」、「体型」、「質」の3つです。

錦鯉の「模様」は、何と言っても美しさが一番のポイントです。

錦鯉の模様の中でも「紅白」模様の美しさのポイントが理解できると、他の模様の美しさも理解しやすくなります。

例えば、「紅白」模様の錦鯉の場合、頭の部分が“1段目”の美しさのポイントとなります。

そして2段目が背中、3段目が尾の部分となり、尾の先端部は、白地で止まっていることが美しさの基本となります。

「体型」も重要な美しさのポイントです。

錦鯉の体型は、円柱状で真ん中が太く丸みを帯びた“紡鐘型”をしています。

そのため、頭、胴、尾の3つの部分のバランスも美しさの重要なポイントとなります。

さらに、錦鯉の体色の地色を意味する「質」も美しさのポイントです。

例えば、白地に赤や黒の模様がある錦鯉の場合、体色の白地はあくまで白く、赤や黒の色模様がはっきりと引き立っているほど美しさが評価されます。

一般的に、錦鯉の体色の地色は、10歳ほどになると鮮やかさが出てくると言われています。

3つの団体が主催する錦鯉品評会

戦前、戦後を通して新潟県で開催されてきた錦鯉の品評会の参加者は生産者が中心でしたが、今日では国内外の愛好家でも参加できます。

自分の錦鯉も出品できる品評会があるので、海外の錦鯉愛好家の錦鯉も出品されています。

主な品評会は、「全日本錦鯉振興会」、「全日本愛鱗会」、「全日本鱗友会」の3つの団体によって開催されています。

「 全日本錦鯉振興会」の3つの品評会

この団体は、錦鯉生産者と流通業者が中心となって組織された団体で、日本をはじめ欧米やアジア地域の約600社が会員になっています。

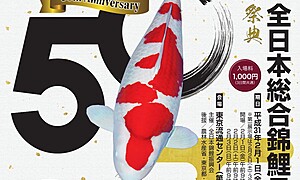

「全日本総合錦鯉品評会」、「錦鯉全国若鯉品評会」、「国際錦鯉幼魚品評会」の3つの品評会をそれぞれ年1回開催しています。

・「全日本総合錦鯉品評会」

すでに50回近く開催されているこの品評会は、生産者、流通業者が中心ですが、毎回、国内外のバイヤーや愛好家も多数訪れています。

小型から中型の錦鯉はビニール袋に入れられ、大型はプールの中に放され、それぞれ出品者ごとに展示されます。

錦鯉にハマってしまったアラサー女子が「第50回記念 全日本総合錦鯉品評会」に行って来ました!錦鯉初心者なりに大会のレポートをさせていただきたいと思います!

・「錦鯉全国若鯉品評会」

この品評会は、錦鯉の飼育技術の向上と交流、そして国際親善を目的としているので、海外の生産業者や愛好家が日本の業者に委託して育ててもらった錦鯉の審査も行われます。

・「国際錦鯉幼魚品評会」

この品評会は、日本の住宅環境などの変化に伴い、手軽に飼育できる幼魚の普及や飼育技術の紹介を目的としているので、手軽に飼育できる錦鯉情報を世界に発信して、愛好家数の増加や国際交流の促進に貢献しています。

「 全日本愛鱗会」の品評会

「全日本愛鱗会」は、大分県別府に本部がある愛好家団体で、「国際錦鯉品評会」を全国支部持ち回りで、年1回開催しています。

この品評会は、すでに50回以上開催されています。

「 全日本鱗友会」の品評会

「全日本鱗友会」は、錦鯉のネットワーク拡大を目的とした愛好家団体で、会員対象の「全国錦鯉品評会」、そして池でなくても錦鯉を楽しみ、その輪を広げる目的の「リトルラブ品評会」の2つを開催しています。

おわりに

錦鯉の品評会に足を運んで自分好みの錦鯉を見つけたり、会場に訪れている人々と交流をしたりして、錦鯉を通して日本文化の向上に貢献してみませんか。

錦鯉が見たくなったら、錦鯉発祥の地にある「錦鯉の里」や、日本全国にある“無料”で錦鯉が観賞できる観光スポット、そして町中にある池や公園などの“隠れた観賞スポット”に足を運んでみることをオススメします。